濕地生態監測系統設計與應用研究

袁紅平 解生彬 薛丹丹 郜志鵬 嚴睿

關鍵詞:生態監測系統設計;物聯網架構;大豐麋鹿保護區

1 引言

十八大以來,我國大力推進生態文明建設。自然保護區作為生態文明建設的一部分,受到高度重視,各地生態保護工作也上升到一個新的高度。全面開展自然保護區生態保護工作,是踐行“綠水青山就是金山銀山”的重要路徑。在自然保護區開展生態系統監測,是保護區生態保護工作的重要內容之一,又能輔助管理人員進行生態環境監管工作,還能輔助科研人員開展生態系統的學術研究以及保護區科普宣教工作。

江蘇省大豐麋鹿國家級自然保護區屬于濱海濕地生態系統[1],具有濕地生態系統的共同點,即具備氣候調節、水源涵養、水體凈化、固碳、釋氧、維護物種多樣性、提供生物棲息地、開放旅游觀光、建立科研基地等功能[2]。但是,濱海濕地生態系統是介于海陸之間的過渡地帶,是對人類活動極為敏感的生態脆弱區[3],易受人為因素干擾,因此掌握保護區生態環境變化尤為重要。

生態監測系統對于實時掌握保護區生態環境變化狀況提供了有效手段,系統基于網絡管理思想,將各種感知設備作為網絡中的節點來實現大范圍數據采集,并提供安全可控乃至個性化的實時在線監測、統計分析、預警預報、決策支持等服務。

2 生態監測系統設計

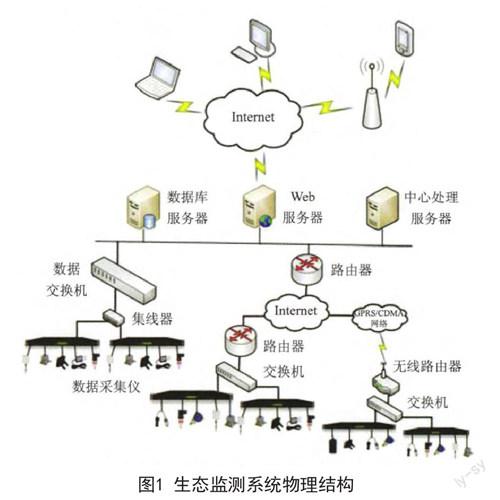

濕地生態系統是大氣、水體、土壤和生物共同作用形成的一個生態系統,其系統結構的變化會破壞濕地生態的穩定性。生態監測系統通過傳感器觀測濕地生態環境的變化過程,可為合理開發、利用和保護濕地提供科學數據依據。系統由感知層、網絡層和應用層組成[4]。

2.1 感知層

根據不同的采集對象選擇有線或無線組網方式,采集節點可根據需要選擇不同的傳感器節點。數據采集終端可對傳感器節點傳遞過來的數據進行處理、存儲,并在網絡層發出請求時傳遞數據。本文設計的監測系統感知層主要監測類別包括氣象環境監測、水文水質監測、空氣質量監測、土壤環境監測等。

2.2 網絡層

網絡層基于TCP/IP協議對感知層的數據進行解析、編碼并上傳。同時可兼容有線網絡、無線網絡等通信模式,實現不同通信協議的異構物聯網網絡的接入和訪問。本文設計的監測系統采用無線傳感器網絡,通過拓撲結構控制和路由協議的規范自動形成能實現設定功能的多跳網絡[5]。

2.3 應用層

應用層通常由服務器硬件和應用軟件構成。服務器硬件包括數據存儲服務器、Web服務器和中心處理服務器,分別負責數據的存儲、應用程序的管理和各種功能的處理。應用軟件則通過軟件功能設計,實現數據的分析和管理。本文設計的應用軟件基于B/S結構和微服務結構,方便遠程訪問和后期功能拓展。生態監測系統物理結構如圖1所示。

3 生態監測系統應用研究

本文以江蘇省大豐麋鹿國家級自然保護區為對象,開展濕地生態監測系統的應用研究。通過建設監測設備和配套物理硬件設施、智慧管理平臺,形成一整套系統,實現數據可看、可用、可展示、可管理。

3.1 科學構建生態監測網絡

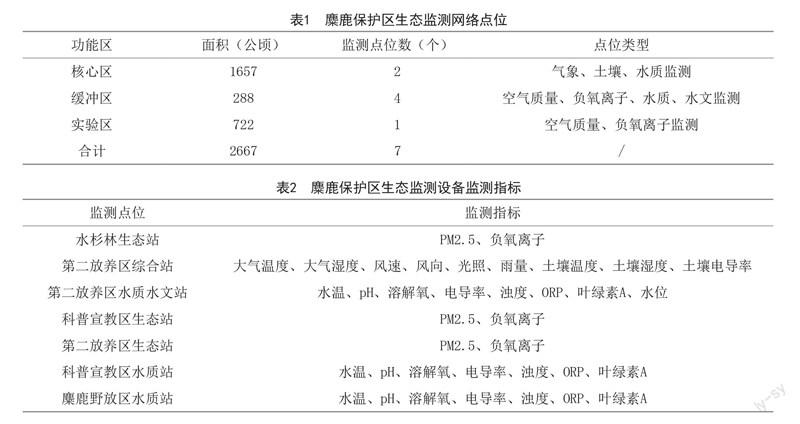

根據麋鹿保護區濕地生態系統結構特點、生態功能特性,結合保護區自然地理特征、物種資源分布,遵循科學布點原則,在保護區2 667公頃面積范圍內的重要生態功能節點設置7個生態監測點,其中核心區2個、緩沖區4個、實驗區1個,生態監測點位的類型涵蓋了氣象、空氣質量、負氧離子、土壤、水質、水文等。

3.2 配置完善生態監測指標

保護區7個生態監測點建設部署的監測設備合計涵蓋6項氣象指標(大氣溫度、大氣濕度、風速、風向、光照、雨量)、1項空氣質量指標(PM2.5)、1項空氣清新指標(負氧離子)、3項土壤理化指標(土壤溫度、土壤濕度、土壤電導率)、7項水質指標(水溫、pH、溶解氧、電導率、濁度、ORP、葉綠素A)、1項水文指標(水位)。

3.3 設計開發智慧管理平臺

設計開發保護區濕地生態系統智慧管理平臺,實現對保護區氣象、空氣、負氧離子、土壤理化、水質水文等生態環境指標監測數據的查詢、展示、分析及導出功能,實時動態掌握保護區生態環境質量狀況,便于及時發現生態環境動態變化,輔助保護區生態環境質量信息發布。同時,結合保護區歷史調查統計和科研相關資料,建設基礎信息管理系統、地圖展示系統、景區大屏系統等。

4 結論

本文設計的生態監測系統是在濕地類保護區的成功實踐,具有連續在線監測、數據無線傳輸、數據遠程查看、下載和分析的技術特點,可提高科研、監管、宣教等工作效率,實現信息可視化,對于類似保護區的生態環境監測工作可發揮如下作用。

4.1 可提高保護區生態環境監管效能

生態監測設備累積獲取監測指標數據采集頻率15分鐘一條,實現了保護區生態環境狀況實時連續感知,對于濕地生態系統生境狀況演變過程有了持續監管能力。軟件系統平臺對生態環境指標超標情況可自動進行報警信息推送,保護區管理人員具備了遠程監管手段,可有效、持續掌握轄區內生態環境質量變化。可作為保護區“天地一體化”監測預警體系的重要組成部分,提高保護區綜合監管效能。

4.2 可支撐保護區生態環境科研工作

充分發揮生態監測數據的科研價值,可定期編制生態環境監測數據分析報告,研究保護區不同生態系統節點生態環境狀況,評估生態環境指標變化趨勢,分析各生態節點生態環境狀況演變規律,為保護區濕地生態系統的長期研究提供堅實基礎。

4.3 可拓寬保護區生態科普宣教渠道

保護區作為重要的科普宣教基地,可將平臺數據成果,包括保護區基礎信息數據、生物多樣性數據(動物資源、濕地植物資源)、生態環境監測數據等,作為對外科普宣教的重要素材。結合保護區科普宣教任務,發布相關數據,形式包括景區大屏發布、科普講堂、中小學環境保護教育實踐活動等,通過充分展示保護區豐富物種資源和優良生態環境,來提高社會公眾生態保護意識和從我做起的責任意識。