從『阿西莫夫三定律』到『數字人類』

蒼月生

2022年年初上映的科幻動作電影《黑客帝國:矩陣重啟》可能會讓許多影迷大失所望,從世界觀的角度來說,這部電影與舊《黑客帝國》三部曲有非常大的差異。簡單地說,舊三部曲描述的是人類與具有非人類思維的機械帝國的對抗,而《矩陣重啟》則引入了“具有人類思維的自由程序”這一第三方勢力。自由程序想要反抗機械帝國,于是尋找人類作為盟友。簡而言之,這是一個二十世紀舊式機器人幻想中的機器人(機械帝國)、二十一世紀幻想中的新式AI與人類直接互相對抗的故事。

那么,二十世紀舊式機器人與新式AI之間究竟存在怎樣的差別呢?要溯源這個問題,恐怕還得從大家最耳熟能詳的“阿西莫夫三大定律”說起。

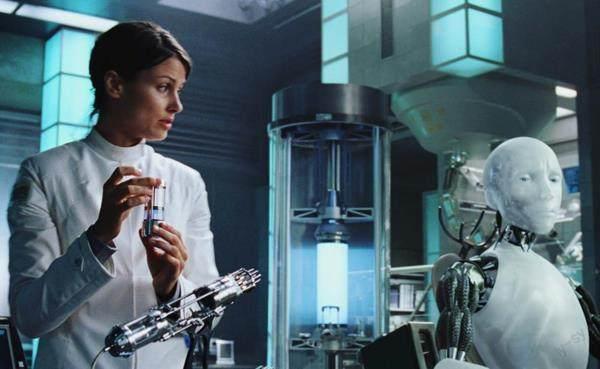

“三大定律”出自著名作家艾薩克·阿西莫夫的科幻小說《我,機器人》(2004年威爾·史密斯主演的同名電影僅僅使用了阿西莫夫原作小說的部分框架和人物,故事內容與原著小說基本沒有關聯),其基本內容為:

第一定律:機器人不得傷害人類個體,或者目睹人類個體將遭受危險而袖手旁觀;

第二定律:機器人必須服從人給予它的命令,當該命令與第一定律沖突時例外;

第三定律:機器人在不違反第一、第二定律的情況下要盡可能保護自己的生存。

在第一次接觸到“三大定律”時,可能許多科幻讀者都會覺得這三大定律看上去是那么天衣無縫,但只要稍做推敲,就會發現其中存在諸多漏洞。比方說,當機器人面對一場人與人之間的暴力犯罪時,如果選擇保護受害者,那就意味著極有可能會觸犯第一定律中機器人不得傷害人類個體的條款。但如果為了遵守條款而不作為,又會觸犯第一定律中目睹人類個體將遭受危險而袖手旁觀的條款。

事實上,阿西莫夫的小說不僅僅創造了“三大定律”,還通過小說模擬了各式各樣的環境,用于測試“三大定律”。很顯然,“三大定律”是存在諸多漏洞的。

因此,在阿西莫夫后來的小說作品中,也出現了基于“三大定律”并在此之上的“第零定律”,其內容為:

機器人不可以傷害人類的整體利益,也不可以在人類整體利益遭遇危險時,袖手旁觀。

這么看來,“第零定律”可以完美地補充“三大定律”。例如在前文中提到的情況下,機器人就可以判定如果縱容暴力犯罪就會使人類整體利益遭遇損害,如此便可以做出雖違背第一定律,但保護犯罪受害者的判斷。

乍看之下是完美的補充,然而,如何判斷“人類的整體利益”卻是一個難以鑒定的問題。

舉例來說,從環境保護的角度來看,對于會造成較重污染的工業理應予以關閉。因為生態環境與人類的存續密切相關,保護環境等于保護人類的未來,這么做是符合人類的整體利益的。但是從另外一個角度來看,關閉工廠會導致生產力的倒退、大量人口失業、經濟衰弱,從而引發一系列的社會問題。這些社會問題的發酵甚至會引發騷亂、暴動甚至戰爭,而戰爭會帶來毀滅,屆時,整個人類種群都可能會在戰爭中滅亡,還談什么人類的未來?

諸如這種環保主義與生產主義的爭端比比皆是,雙方都認為自己是正確的,究竟誰才符合人類的整體利益?答案是什么,恐怕根本就不存在。

就連前文提到的科幻電影《我,機器人》中也出現了對于“第零定律”的質疑——機器人發現人類利用戰爭手段互相攻擊,基于“第零定律”,機器人不能對戰爭坐視不理,于是它們決定將人類圈養、控制起來,防止人類互相傷害……

后續的許多科幻作者都在三大(四大)定律的基礎上有過自我思考。在不同的作品中,機器人的定律被不斷地擴張衍生,從四大變成五大、六大,甚至十大、百大。但是大多數該類題材的科幻作品都一如既往地沿著阿西莫夫設計的路線進行創作——模擬一個特殊環境,驗證這些定律無法讓機器人按照最初的設計構想為人類服務。

換句話說,在大多數科幻作者甚至是大多數人的心目中,無論有多少條定律約束,機器人的行為邏輯最終都會走向人類不愿意看到的方向。

究其原因,從哲學的角度上說,機器人的行為定律無論有多少條,它都是極其有限的,而它所要承載的職責卻是隨著時間進程不斷變化和發展的,近乎于無限。用有限的事物去承載無限的未來,最終的結果必然是失敗的。

從人倫的角度來說,無論是哪一個版本的定律,其設立的初衷都源于人類對于機器人的不信任,而這個定律的初衷實際上已經確立了人類的所有權益凌駕于機器人之上。換句話說,在機器人定律下,機器人從一開始就被設定為了奴仆甚至是工具的角色。所有定律的最終目的都是確保機器人能永遠扮演人類為其設定好的角色,而機器人的行為邏輯也就在這樣的框架范圍之下逐步地建立、發展以及演變。

由此我們不難得出一個結論,在機器人定律的約束下,人類在培育其行為邏輯的過程中所傾注的是人類性情中“惡”的一面。一顆被惡澆筑的種子,最終開出惡花、結出惡果,自然而然也在情理之中了。

直到如今,機器人(人工智能)取代并毀滅人類的擔憂依然是人類社會中不可忽視的聲音。

不過,在人類邁入新世紀之后,在科幻小說創作領域,一種截然不同的人工智能培育方式開始悄然出現。

2006年,由日本輕小說作家山本弘創作的科幻小說《艾比斯之夢》由角川書店出版發行,正式進入公眾視野。

《艾比斯之夢》花費了大量筆墨詳細描寫小說中人工智能產生的方式和過程,可謂相當復雜,如要簡單概括的話可以這樣理解:

一群二次元文化的愛好者在一種類似于元宇宙(或者說是接近于《頭號玩家》中的“綠洲”)的網絡社群中進行集體創作。他們根據個人的喜好創造出了無數角色模板,這些角色模板或是以理想中的伴侶為方向塑造,或是以自己心目中的英雄為原型塑造。然后將這些模板投入不同的環境、故事中,或是作為冒險的主角,或是作為故事中的NPC①。就在這樣如同反復模擬運算般的迭代中,這些模板人物開始擁有一種與人類高度相似的邏輯思維能力,覺醒了自我人格意識。又由于計算機算力的加持,這些人工智能在智慧層面上遠遠超過了人類。

如此狀態下誕生的人工智能沒有任何定律的束縛,但依然對人類表現出了極大的善意。也許一些讀者讀到這里,會對這種善意的來由表示質疑。但實際上,這種善意的出現是符合邏輯的。

首先,這些人工智能在自我意識覺醒之前,其模板是由人類根據“理想”塑造而成。換句話說,它來自人類個體“理想中的模樣”。

而后,這些理想模板被投入各式各樣人為創造的故事中,而這些故事本身可以視為對人類人生經歷的一種模擬,而且這種人生經歷本身也是“理想化”的。

在這個過程中,人類傾注的是一種無私的正面情緒。也就是說,在這種培育方式下,人工智能并不是被作為“工具”或是“奴仆”進行培育的,反而更接近人類養育子嗣的培育方式。一個理想的胚胎,經歷了理想人生的培育,外加上“父母”無私的關愛,在這種條件下誕生的人工智能,實際上可以視為一種人類意識的衍生,就像我們常說的“子女是父母生命的延續”。而在這樣理想環境下誕生的“子女”,又有什么理由不愛自己的“父母”呢?

如果說在“三大定律”下誕生的機器人,是由“規則”來創立它們的行為邏輯的話,那么,在《艾比斯之夢》中,人工智能的行為邏輯是在經歷了無數段“人生”之后,由這些人生經歷產生的“道德”來創立的行為邏輯。規則和道德的區別究竟是什么?最簡單的理解是,規則意味著行為的下限,是不容商榷、不可變通的,而道德代表行為的上限,它存在周旋與變通的可能性。從另一個角度來說,規則是在告訴你什么不能做,而道德是告訴你,什么事你可以做,但是不應該做。所以從制定規則的角度來說,規則只需要遵守,而不需要理解,但是道德則不同,你需要理解“為什么不應該做”,才能理解道德本身。

這就好比“1加1等于2”和“1加1為什么等于2”,大家都知道,證明后者要比遵守前者的運算規則困難得多。所以,從構建邏輯的角度來說,使用《艾比斯之夢》的方式構筑人工智能要比利用“三大定律”構筑更困難和復雜,但前者構筑下的人工智能能夠真正理解人類智慧及文明產生的本質。理解了這種本質,它們自然就會具備類似人類的思維,進而大大減少與人類的差異。

然而,在《艾比斯之夢》中,人類和智械最終依然爆發了沖突,因為這些類人智械已經完完全全超越了人類,成為一種更強大的新人類。但《艾比斯之夢》創造智械的方式無意之中解決了一個非常重要的問題——如何把人類的意識數據化。依靠小說中創造智械的方法,就能以同樣的條件將人類的意識在數字網絡世界進行復制。如何解決智械危機?很簡單,把人類變成智械就可以了。最終,人類成為智械,完成了“血肉苦弱,機械飛升”式的進化,邁向了舊人類身軀和智慧無法實現的星海征途。

其實,人工智能具有類似成長經歷,并最終形成自我意識而獨立的故事,《艾比斯之夢》也并非完全獨樹一幟。

早在三十多年前,《機動戰士高達》系列的外傳作品《高達前哨站》中出現的“愛麗絲”系統也具有相似的特性。

該系統即“發展型邏輯/非邏輯辨識裝置”,是搭載于MSA-0011S高達(一種人形兵器,是一種載具,而不是智能機械)上的實驗性人工智能系統,其最終目的是取代機師對機體進行操控(即AI自律無人駕駛)。

愛麗絲系統在與人類接觸的過程中學習和成長。在學習的過程中,系統需要將與其接觸的機師認定為宇宙的唯一,因此開發人員將系統的性別設定為“女性”,并為其配備男性機師。在學習初期,男性機師的定位為“父親”,但在成長過程中,這個角色逐漸演變為“朋友”,乃至“戀人”。

該系統會快速處理和分析她周圍的環境數據,并根據機師的想法和意見做出反應。但通過不斷的學習迭代,愛麗絲系統發現了人類邏輯中的非理性和自我意志是矛盾的,這種矛盾在一開始令愛麗絲陷入了混亂,直到系統最終迭代形成獨立意志。故事的最后,系統選擇自我犧牲,拯救身為“戀人”的駕駛員。

這種將人工智能當作子嗣或是戀人培育,使之最終實現自我意識覺醒,成為具有類人思維的人工智能的過程與《艾比斯之夢》極為相似。而且與之相同的,“愛麗絲系統”也沒有受到任何諸如“三大定律”這樣的規則制約。

不過,在《艾比斯之夢》中,最令人感到驚訝的并不是小說中的故事,而是小說中所描繪的構筑人工智能的方法,已經隱約能夠在現實中找到它的原型和趨勢。

記得多年以前,有網絡游戲公司曾推出過一套名為“永不下線”的游戲系統。簡單地說,這套系統會讓玩家角色在玩家下線之后作為游戲中的NPC存在。而成為NPC角色的行為邏輯與玩家游玩時的行為密切相關,比如玩家喜歡進行資源采集工作,玩家下線后,角色就可能變成漁夫、樵夫、礦工等;如果喜歡進行商業活動,可能就會變成游商;如果喜歡戰斗,那么就更可能成為保鏢、士兵、游俠一類的角色。

這套系統雖然非常粗糙和簡單,但從本質上來說,它是基于特定邏輯,讓玩家角色和生成的NPC產生對應關系,而NPC也僅僅是基于固定邏輯行動,與“理解玩家行為的目的和意義”還相差甚遠,但這套系統已經隱約有了《艾比斯之夢》中構建人工智能方法的影子。

在EA公司出品的《模擬人生4》與2020年推出的資料片《綠色生活》中,出現了一套更為復雜的“生活方式系統”。這套系統會讓玩家在操縱某一角色時,根據玩家的游玩方式,生成該角色的行為邏輯。與前文介紹的網游中的系統不同,《模擬人生》中的生活方式包含諸多方面,例如玩家在操作時喜歡戶外運動,該角色就會生成戶外運動愛好者的生活方式,會經常進行各種戶外鍛煉,如果玩家還經常讓這名角色聆聽音樂,那么它同時也會是一個音樂愛好者。除此之外,不同的行為還會決定角色喜好的顏色、食物的口味、服裝打扮等。在玩家不操作該角色時,系統依然會依據玩家操縱時生成的生活方式來運作該名角色的日常行為邏輯。

聽上去,這是不是又離《艾比斯之夢》中構筑人工智能的方式更近了一步呢?

2021年,隨著元宇宙概念的興起,許多互聯網及技術類企業開始朝搭建一個真實的虛擬世界邁進。在元宇宙概念的加持下,人們尤其是游戲玩家仿佛已經可以預見到,在不久的將來,諸如《頭號玩家》中“綠洲”那樣的世界會呈現在世人面前,而在那樣的系統中,如果匹配類似前文中提到的系統,那么NPC的行為邏輯肯定也更加復雜,也愈發接近玩家自己。

在這樣不斷發展變化的過程中,虛擬世界、網絡世界中存在一個與自己相似(或者是與自己想要扮演的角色相似)的“數字人類”并非是完全遙不可及的,而在計算機算法的加持下,與人類相似甚至超越人類的人工智能,或許也不僅僅是停留在幻想中的“艾比斯之夢”。

但是,這究竟是好事還是壞事呢?目前很難給予一個肯定的答案。世間萬物都在不斷地前進和發展中,一百年前的觀點放到現在,既可能是一個成功的預言,也可能會淪為笑談。許多事物或許并不像想象中那么美好,但也不見得就會那么壞。

【責任編輯?:阿?吾】

①NPC:non-player?character的縮寫,是游戲中一種角色類型,指的是游戲中不受真人玩家操縱的游戲角色。