商業銀行數字化轉型與信用風險 經濟資本管理:研究綜述與展望

代婉瑞 宋良榮

【摘要】信用風險作為商業銀行的主要風險, 其經濟資本管理水平直接決定商業銀行的價值創造。 近年來, 我國商業銀行數字化轉型勢頭與日俱增, 但轉型求變之路于商業銀行信用風險經濟資本管理而言是把“雙刃劍”, 如何辯證地看待、分析我國商業銀行數字化轉型對其信用風險經濟資本管理的影響機制是本文聚焦的重點。 鑒于此, 對商業銀行數字化轉型的概念、具體路徑以及實施經濟資本管理的主要內容三個方面的研究成果進行綜述, 并以正面影響和負面影響為切入點, 從經濟資本需求端、經濟資本供給端和經濟資本配置效率三個層面辨析數字化轉型賦能商業銀行信用風險經濟資本管理的作用機理。

【關鍵詞】商業銀行;數字化轉型;信用風險;經濟資本管理

【中圖分類號】F830? ? ? 【文獻標識碼】A? ? ? 【文章編號】1004-0994(2022)15-0130-8

一、引言

商業銀行不僅是實體經濟最大的服務部門[1] , 更是各國金融業的“領頭羊”, 其風險管理問題一直是學術界關注并熱議的焦點。 美聯儲前主席艾倫·格林斯潘曾言, “商業銀行亙古不變的任務就是持續地衡量、接受并管理風險”。 縱觀國內外商業銀行發展史可知, 高效的風險管理不僅是商業銀行穩健經營、提升市場核心競爭力的重要保障, 更是其創造價值、實現價值最大化的必經之路。

自20世紀80年代以來, 經濟全球化、金融自由化和金融創新的快速興起導致商業銀行面臨的風險更加復雜多變, 金融體系的穩定性一度受到嚴重威脅。 為了維系金融體系的穩健運營, 巴塞爾委員會于1988年正式推出《統一資本計量和資本標準的國際協議》, 并提出“資本充足率”的概念和相應的監管要求。 這一政策導向促使國際銀行業由盲目追求資產規模擴張向重視內部資本管理方向轉變, 經營管理的重心也從一直以來的資產負債管理逐步向以風險計量和資本優化配置為核心的經濟資本管理方向傾斜。 經濟資本管理作為貫穿商業銀行風險計量和資本優化配置始終的核心工具, 其本質就是通過將銀行風險內化, 將風險管理滲透于銀行管理的各個層面, 將資本、風險、收益三者進行更好的匹配與平衡, 從而改變銀行內部原有的資本配置形式, 在有效控制銀行風險的同時為其創造更大的價值, 它是商業銀行維系可持續穩健發展必不可少的管理手段。

在動態變化的環境中, 以經濟資本為核心的全面風險管理尤顯重要。 伴隨近年來數字經濟作為國家戰略的蓬勃興起, 數字金融成為當下推動金融業高質量發展的主流。 繼2019年中國人民銀行首次明確金融科技的定位后, 2022年1月中國人民銀行和銀保監會又先后發布了《金融科技發展規劃(2022-2025年)》和《關于銀行業保險業數字化轉型的指導意見》, 在明確“十四五”期間金融業數字化轉型目標和任務的同時為下一階段各金融機構的數字化轉型工作指明了方向。

在此背景下, 我國各商業銀行紛紛踏上轉型求變之路。 但在數字技術賦能商業銀行經濟資本管理的過程中, 對其風險管控能力、經濟資本占用和經濟資本配置效率等方面的影響具有兩面性: 一方面, 大數據、云計算、區塊鏈和人工智能等互聯網技術的應用賦能, 極大緩解了商業銀行傳統信貸業務中存在的信息不對稱問題, 在強化商業銀行風險管控能力的同時降低了經濟資本占用; 另一方面, 大數據技術雖能采集海量數據, 但其對數據信息的真實性核實方面存在缺失, 而一旦混入虛假數據或信息, 則可能直接導致商業銀行管理層做出錯誤的分析與決策[2] , 造成銀行內部不合理的經濟資本配置和資本與風險資產失衡的局面, 反而會降低商業銀行的資源配置效率和價值創造能力。 由此令人不由提出商業銀行數字化轉型會使其經濟資本管理變得更好還是更糟的問題。

鑒于信用風險是商業銀行內部經濟資本的“需求大戶”, 占比高達70% ~ 90%[3] , 本文旨在以商業銀行信用風險為探討對象, 對相關文獻進行系統梳理, 在展示我國商業銀行數字化轉型與其信用風險經濟資本管理研究進展的同時, 進一步辨析商業銀行數字化轉型對其信用風險經濟資本管理的影響機制, 并在此基礎上展望這一領域的未來研究方向。

二、數字化轉型的概念探析

近年來, 數字化轉型不僅是各行各業謀發展、創價值的必然選擇, 更引發了學術界的廣泛熱議。 目前關于數字化轉型的定義和對其本質的認識, 學術界的觀點莫衷一是, 學者們多層次、多角度地對這一概念的內涵進行了界定。 商業銀行作為服務實體經濟的特殊企業群體, 其數字化轉型的概念既不失一般性又兼顧自身特點[4] , 因而應在探析企業數字化轉型定義的基礎上界定商業銀行數字化轉型的內涵。

1. 企業數字化轉型的定義。 根據研究視角和側重點的不同, 本文將有關企業數字化轉型的研究劃分為兩類: 一是側重從技術角度強調數字技術在企業數字化轉型中的重要性。 Li等[5] 認為, 信息技術的改進升級是企業數字化轉型的關鍵。 企業通過引入顛覆性數字技術進行軟硬件升級, 進而實現處理數據的即時性和獲取信息的智能化[6] 。 二是側重探討由技術升級所引發的企業內部一系列轉型變革。 曾德麟等[7] 認為, 企業數字化轉型是一個覆蓋多層面的變革過程。 小到個人, 大到組織、產業, 其轉型目標是成為由數據智能驅動的數字企業[8] 。 Singh和Hess[9] 表示, 數字化轉型從根本上變革了企業的商業模式和組織架構, 助力企業參與到更廣泛的生態系統之中以保持競爭力。

2. 商業銀行數字化轉型的定義。 商業銀行數字化轉型是一項系統性工程[10] 。 從宏觀上講, 不僅要做好戰略上的頂層設計和轉型規劃, 還要構建數字化的組織架構和信息平臺[11] ; 從微觀上講, 則是以數據和技術為驅動力、以金融科技為引擎、以客戶需求為業務導向, 通過創新金融服務、重塑業務流程等方式促進金融效率的提升[12] 。 羅勇[13] 指出, 商業銀行數字化轉型的根本動機在于應對復雜環境的不確定性。 數字化轉型可賦能商業銀行利用數據流動自動化并輔以高能算法, 最終實現對外部環境的高效響應和資源配置效率的提高。

三、商業銀行數字化轉型的具體路徑

商業銀行數字化轉型是順應時代發展和應對競爭壓力的必然選擇[2] 。 依據2019年由中國互聯網金融協會金融科技發展與研究專委會聯合瞭望智庫撰寫的《中國商業銀行數字化轉型調查研究報告》以及張燁寧和王碩[14] 的研究成果, 可將我國商業銀行的數字化轉型路徑分為戰略規劃、組織文化、業務流程和渠道變革四個方面。

1. 戰略規劃。 正確且明晰的戰略規劃是一個企業發展的方向標和主心骨。 數字化轉型是一項由上至下、由里及外的系統性工程, 這就要求商業銀行在實施數字化轉型之前, 必須制定明確的數字化轉型戰略[15] , 為銀行今后數字化轉型各項工作的協調開展提供支持與指導[16] 。 當前, 大多數商業銀行均制定了數字化戰略和金融科技規劃等, 運用系統化、體系化的思維為銀行下一階段在數字化轉型領域的發展理念和工作任務明確了方向。

2. 組織文化。 在數字化轉型的迫切要求和金融科技的持續賦能應用下, 商業銀行逐漸意識到應調整傳統的組織架構以適應新的發展需求。 商業銀行通過設置單獨部門、建立金融科技子公司等方式推動各部門協調配合, 提升銀行的管理能力。 例如: 為更專業、更有針對性地消除銀行在數字化轉型過程中所觸及的業務痛點, 使其擺脫轉型困境, 商業銀行升級或設立了金融科技部、網絡金融部、數字金融部等獨立部門, 為銀行數字化轉型的開展提供堅實的組織保障[17,18] ; 大銀行憑借其資金規模等優勢自行建立金融科技子公司, 中小型銀行則采取“抱團取暖”的方式聯合成立“中小銀行互聯網金融(深圳)聯盟”[19] 。 這一系列舉措根植于銀行內部生態建設中, 進一步加深了商業銀行的數字化程度, 為銀行更專注地摸索探尋數字化轉型的發展路徑創造了有利條件。

3. 業務流程。 業務流程的數字化變革是商業銀行數字化轉型成功與否的關鍵。 在保證服務質量的前提下, 實現業務流程的智能化、高效化和精細化是商業銀行業務流程轉型升級的根本目標。 一方面, 金融科技的應用使商業銀行在提升業務處理效率的同時降低了人工干預程度[14] 。 以信貸業務為例, 商業銀行可以利用大數據和人工智能技術在處理海量、非結構化數據等方面的優勢, 提升貸款審核的精確度和貸款發放速度, 并有效消減審貸過程中的尋租行為[20] 。 另一方面, 金融科技的應用使商業銀行在提升服務精細化程度的同時降低了服務成本。 以智能投顧和精準營銷為例: 首先, 智能投顧的投入使用可以幫助商業銀行依據不同投資者在資金、風險和投資回報等方面的條件和要求, 為投資者們打造個性化的投資理財方案[21] ; 其次, 商業銀行通過大數據挖掘技術探尋客戶的行為模式和動態需求[18] , 以此為客戶精準匹配其所需的產品和服務, 從而形成“人找貨”的新服務模式。

4. 渠道變革。 商業銀行通過拓展線上渠道和優化線下渠道兩種方式提升自身的獲客和留客能力。 一方面, 手機銀行、網上銀行等業務的開展拓寬了商業銀行的服務范圍, 使其不再受限于時間和空間等物理因素, 可為客戶提供“7×24”小時不間斷服務[22] , 增強了自身獲客能力; 另一方面, 商業銀行通過引入智能柜員機、機器人大堂經理等智能設備優化線下服務網點, 實現查詢、轉賬、存取款一體化等自助服務, 在分流柜臺業務量的同時節省了客戶排隊等候的時間, 優化了客戶線下服務體驗, 提升了自身留客能力[14] 。

四、商業銀行實施經濟資本管理的主要內容

隨著經營環境和監管環境的不斷變化以及內部資產規模的持續擴張, 我國商業銀行實行精細化資本管理的需求日益迫切, 以經濟資本為核心的全面風險管理隨之被提上日程。 自20世紀70年代美國信孚銀行首次引入經濟資本概念以來, 銀行業的經濟資本管理就廣受國內外學者們的熱切關注。 他們在界定經濟資本內涵的基礎上, 主要從經濟資本計量、經濟資本配置和經濟資本績效考核三個方面對商業銀行的經濟資本管理展開研究。 鑒于本文的研究側重點, 以下著重從經濟資本內涵、經濟資本計量和經濟資本配置的角度對商業銀行信用風險經濟資本管理展開論述。

1. 經濟資本內涵。 早期Ong[23] 在其專著中界定了經濟資本的內涵, 他認為經濟資本是銀行為了維持正常經營、防止意外損失的發生而提前預留的資本。 隨后, Schroeck[24] 通過引入風險資本的概念, 進一步深化了經濟資本的內涵, 他表示經濟資本的本質就是風險資本, 銀行持有其的目的在于避免觸及擠兌臨界水平。 國內對于經濟資本概念的定義始于2000年李宗怡[25] 對銀行信用風險內部模型的評述, 他指出, 經濟資本是銀行在發生不可預見的風險時必須保有的資本量, 以防引發銀行的流動性危機。 隨著后續研究的不斷深入, 學者們對經濟資本本質的認識基本達成一致, 即: 經濟資本是一種虛擬的、為了緩沖或彌補銀行非預期損失所需要的資本[26,27] 。

2. 經濟資本計量。 經濟資本計量的目的是將風險量化, 這里主要從計量方法的演進歷程、計量方法的分析與改進以及計量方法的應用三個方面對信用風險經濟資本的計量展開闡述。

關于信用風險經濟資本計量方法的演進歷程, 吳仕建和李心愉[28] 認為, 2000年巴塞爾委員會漸進單因子模型的提出成為信用風險經濟資本計量模型發展的分水嶺。 在此之前, 國際銀行業均遵從1988年的資本協議且內部風險計量獨立于監管資本要求。 與此同時, 鑒于部分領先銀行自身風險管理的需要, 不少機構在這一階段創建出多種信用風險計量模型, 如KMV公司的KMV模型、CSFP的CreditRisk+模型以及JP Morgan的Credit Metrics模型等, 一度成為該時期組合信用風險計量的主流方法。 2000年之后, 出于激勵商業銀行提升風險管理水平以及使監管資本的計量更貼合商業銀行真實風險等方面的考慮, 巴塞爾委員會提出漸進單因子模型, 這也為后來內部評級法的提出奠定了基礎。

伴隨研究過程的不斷深入, 學者們進一步剖析了信用風險經濟資本計量方法。 彭建剛等[29] 對比分析了美國銀行和瑞士波士頓銀行的信用風險經濟資本計量方法, 他們認為后者的計量方法更貼合我國商業銀行的實際情況。 孫巍[30] 在系統論述運用監管類模型和市場類模型度量信用風險經濟資本原理的同時指出了這兩類方法的優缺點, 他表示: 監管類模型雖簡單易行, 但測算結果的準確度和風險敏感性還有待提高; 而市場類模型雖彌補了監管類模型的不足, 但其實施成本較高, 可操作性不強。 因而, 為滿足實際計量過程中的需要, 提高模型的測算精度, 部分學者對信用風險經濟資本的計量方法和模型進行了相應改進。 慕文濤等[31] 采用Johnson變換的方式實現了以非正態數據計算信用風險經濟資本。 彭建剛和黃璽[32] 改良了零售貸款違約概率和損失分布的測算方法, 最終構建出基于CreditRisk+模型且符合零售貸款信用風險特征的經濟資本計量模型。

此外, 學者們還通過測算信用風險經濟資本對相應實務問題進行了研究。 姚婷和宋良榮[33] 選用KMV模型測算了我國商業銀行的信用風險經濟資本, 并進一步探究了金融科技對銀行信用風險經濟資本水平的影響。 楊繼光等[34] 將信用風險經濟資本測度應用于貸款定價, 以此提高貸款定價的風險敏感度。

3. 經濟資本配置。 學者們主要從理論層面對經濟資本配置方法做了相應研究。 目前主要有“自上而下”“自下而上”和“上下結合”三種配置方法。

“自上而下”的配置方法是依據商業銀行整體可用的總量經濟資本, 綜合銀行未來發展戰略、高層管理者的風險偏好以及各管理維度的風險狀況和盈利能力, 將有限的經濟資本逐級分配至各業務單元[35] 。 Merton和Perold[36] 運用邊際風險資本“自上而下”地配置銀行經濟資本。 Kimball[37] 指出, 銀行可以先按照“自上而下”的方法對內部經濟資本進行分配, 再將分配后業務的資本結構與其在理論上的結構相比較。

與“自上而下”的配置方式相比, “自下而上”的配置理念更注重“底層大眾需求”, 旨在先由各業務單元依據過去的經營情況和對未來風險的預判, 確定各自的經濟資本需求, 然后逐級匯總上報至總行[3] 。 新巴塞爾協議中的標準法、賈正晞等[38] 在對商業銀行市場風險經濟資本分配方法的研究中均用到了“自下而上”的配置方式。

“自上而下”的配置方法雖能有效貫徹銀行高層的戰略思想和管理理念, 但可能造成各管理維度風險與資本匹配不合理的現象[35,38] ; 而“自下而上”的方法雖有助于實現經營目標, 但存在對未來經營狀況把控不準、配置周期長、配置方案保守等缺陷[3,35] 。 將以上兩種配置方法“取其精華, 去其糟粕”, 由此形成“上下結合”的經濟資本配置路線。 該方法先“自下而上”地統計全行各層級單元的經濟資本需求, 然后“自上而下”地進行資本分配, 最終達到既能將商業銀行的戰略理念貫徹始終, 又能合理匹配各層級單元風險與資本的目的[35,38] 。 在實證研究層面, Tasche[39] 在引入核估計方法提高對單一投資組合VaR貢獻估計精度的同時, 進一步研究了信貸投資組合的經濟資本分配問題。

五、商業銀行數字化轉型對信用風險經濟資本管理的影響機制辨析

商業銀行作為一個以承擔風險、轉化風險和經營風險為核心業務謀生并創造收益的“風險工廠”, 風險于其而言就是最基礎的經濟資源。 風險必然伴隨著損失, 而資本正是吸收、覆蓋損失的良好“海綿”, 更是商業銀行維持市場信心、確立自身市場信譽的“招牌”。 經濟資本管理作為合理匹配銀行風險、資本、收益的重要工具, 是商業銀行實現價值最大化不可或缺的“尖兵利器”。 信用風險作為商業銀行占比最高的風險類型, 在銀行轉型求變的當下, 其經濟資本管理會受到怎樣的影響是任何一家商業銀行都無法忽視的問題。 通過梳理相關文獻, 本文基于經濟資本需求端、經濟資本供給端和經濟資本配置效率三個層面辯證地分析我國商業銀行數字化轉型對其信用風險經濟資本管理的影響路徑和作用機理。

1. 正面影響。

(1)經濟資本需求端層面的正面影響。 經濟資本需求即經濟資本占用, 是商業銀行為抵御各項業務帶來的非預期損失所必須持有的最低資本額[40] 。 因此, 經濟資本需求的確定本質上就是量化風險的過程, 信用風險經濟資本占用的多寡與商業銀行信用風險水平的高低具有內在一致性。

信息不對稱問題是商業銀行信貸風險的關鍵誘因, 而金融科技的應用可以從根源上緩解該類問題[41] 。 一方面, 大數據技術打破了傳統銀行處理信貸業務時對借款對象的抵押品資料和財務信息過度依賴的局面[42] , 豐富并細化了借款對象信息的維度和粒度, 實現了對客戶風險狀況的精準把控, 提高了客戶甄別度。 在貸前審批環節, 商業銀行可以通過大數據技術對海量數據的抓取并結合人工智能對非結構化數據的高效利用和分析, 實現信息對抵押品資料的替代[43] 。 而且, 機器學習算法可以有效提升銀行預測借款對象違約概率的精度[2] , 在幫助銀行過濾劣質客戶的同時也不致引起優質客戶過分流失, 在事前即主動遏止信用風險攀升的可能, 降低經濟資本占用。 在貸中貸后的監督環節, 人工智能和物聯網技術還有助于商業銀行對已授信的客戶進行實時全方位的資金鏈監控, 對任何觸及預警指標的行為及時發出警報, 從而形成一套具有前瞻性和時效性的貸前、貸中和貸后的風險管理閉環流程[1] , 降低了商業銀行的信用風險水平和相應的經濟資本需求。

(2)經濟資本供給端層面的正面影響。 經濟資本供給是指所有可用于抵擋非預期損失沖擊、確保銀行能夠正常運營的財務資源總和[40] 。 雖然前文對于經濟資本的定義明確指出經濟資本并非銀行真正的資本, 它僅是一個“算出來”的數字[26] , 但這并不意味著經濟資本是看不見、摸不著, 僅存續在銀行管理層面和理論層面的虛無概念。 相反, 它需要銀行具備實實在在的資本與之對應, 以備意外之險真正發生時銀行有足夠的資本抵御非預期損失而不致瀕臨破產倒閉。 因此, 資本供給于信用風險經濟資本而言意義重大。 目前, 補充資本、提高資本供給的途徑有很多, 如留存利潤、發行普通股、優先股、永續債以及二級資本債等。 但相比較而言, 作為商業銀行唯一的內源性資本——留存利潤, 其獲取方式簡單, 自主性強, 而且能夠節省外部籌資費用, 是商業銀行增加資本最廉價的方法[44] 。 因此, 為了提高資本供給, 商業銀行可以直接提高利潤留存比例, 但該舉動可能引發股利分配減少、銀行股價下跌等不利影響。 為避免此類現象出現, 商業銀行可以通過增強自身盈利能力, 進而提升利潤水平來間接實現資本內生增長, 數字化轉型的實施則為商業銀行盈利能力的提升提供了強大助力。

本文將數字技術對商業銀行盈利能力的賦能影響機制分為直接和間接兩種。 首先, 在直接作用機制方面, 商業銀行一方面依托金融科技“盤活”數據, 提升服務的精準化和個性化, 并通過電子支付和網上銀行等創新產品和服務增加客戶粘性, 從而實現盈利水平的提升[45] ; 另一方面, 銀行系金融科技促進了數據、技術、業務、員工的深度融合, 通過降低邊際服務成本和營業成本提升銀行的利潤水平[46] 。 其次, 在間接作用機制方面, 商業銀行在“數據+技術”的合力驅動下, 實現了風險管理水平、中間業務收入和經營效率的顯著提升, 最終拓寬了商業銀行的盈利空間。 一方面, 大數據、云計算和AI自動檢測技術緩解了銀企間的信息不對稱, 降低了呆、壞賬對銀行利潤的侵蝕[47] ; 另一方面, 金融科技開拓了商業銀行中間收入的“藍海”[48] , 線上支付、精準營銷、智能托管等業務創新實現了商業銀行盈利模式的多元化[47] , 使其非利息收入顯著提升。 最后, 商業銀行還可以利用金融科技在優化、重組生產要素方面的強大功能, 進一步實現資源配置效率和利潤的提升[48] 。

除了通過留存利潤進行內源性資本補充, 商業銀行還可以通過調整風險資產結構間接提高內部資本供給。 具體來說, 針對增量業務開發, 商業銀行可以通過數字化轉型提升信貸管理水平, 改善資產質量。 同時, 商業銀行應重點開發諸如中間業務等資本占用水平低、收益相對穩定的低風險資產業務[49] , 減小高風險資產業務投入力度。 如上所述, 商業銀行數字化轉型在開辟中間業務領域中的賦能作用強大。 而針對存量業務, 商業銀行應借助數字技術提升不良資產的清收力度和效率, 釋放無效資本占用。 以平安銀行為例, 2020年智慧特管平臺的投入使用實現了平安銀行不良資產清收的線上化、智能化和生態化, 全年回收總額超300億元, 同比增長21%, 有效釋放了更多經濟資本占用[50] 。

(3)經濟資本配置效率層面的正面影響。 經濟資本作為一種稀缺性資源, 成本高昂且數量有限, 依據經濟增加值(EVA)和風險調整資本收益(RAROC)指標, 將有限的經濟資本高效分配給銀行各分支機構、業務條線、產品和客戶等, 促使資本與風險資產合理匹配, 是每家商業銀行求取價值最大化的必經之路。 但是, 經濟資本配置過程會消耗大量資源[51] , 因而高效的經濟資本配置對于商業銀行的戰略規劃、業務決策、資本利用率以及價值創造等意義重大。

伴隨金融科技的蓬勃發展和客戶需求的更新迭代, 傳統的經濟資本配置方式已不再適配也無法跟上我國商業銀行的發展速度和業務需求。 因而, 商業銀行借助互聯網、大數據、人工智能等數字技術改善經濟資本配置手段, 提升經濟資本配置效率。 劉志洋[51] 認為, 人工智能和機器學習技術憑借其強大的數據分析和數據計算能力, 有效提高了資本優化的準確度和運算效率。 Mckinsey[52] 研究發現, 機器學習算法能夠優化風險加權資產計量, 其測算結果相較于傳統計量方法會降低5% ~ 15%。 而且, 各業務單元EVA和RAROC指標的計算精度對于經濟資本的配置至關重要, 兩項指標的準確測度均離不開對各業務單元風險承擔的精確量化, 機器學習算法在精進風險計量模型和提高相應回測檢驗設計的準確性方面做出了重要貢獻, 它通過高頻運算和對極值數據的精細化處理, 得出資本配置和限額管理的具體數值[51] , 提升了經濟資本配置的合理性和科學性。 此外, 經濟資本配置并不是一成不變的, 而是一個動態的、持續優化的過程。 在這一過程中, 商業銀行可以運用大數據挖掘技術和人工智能等數字技術實現對資產組合風險水平和RAROC指標的智能監控, 依據指標的變化動向實時調整經濟資本配置方案[26] , 在降低人力成本的同時實現資本配置效率的提升, 有效提高了商業銀行防范風險的主動性和資本配置的靈活性。

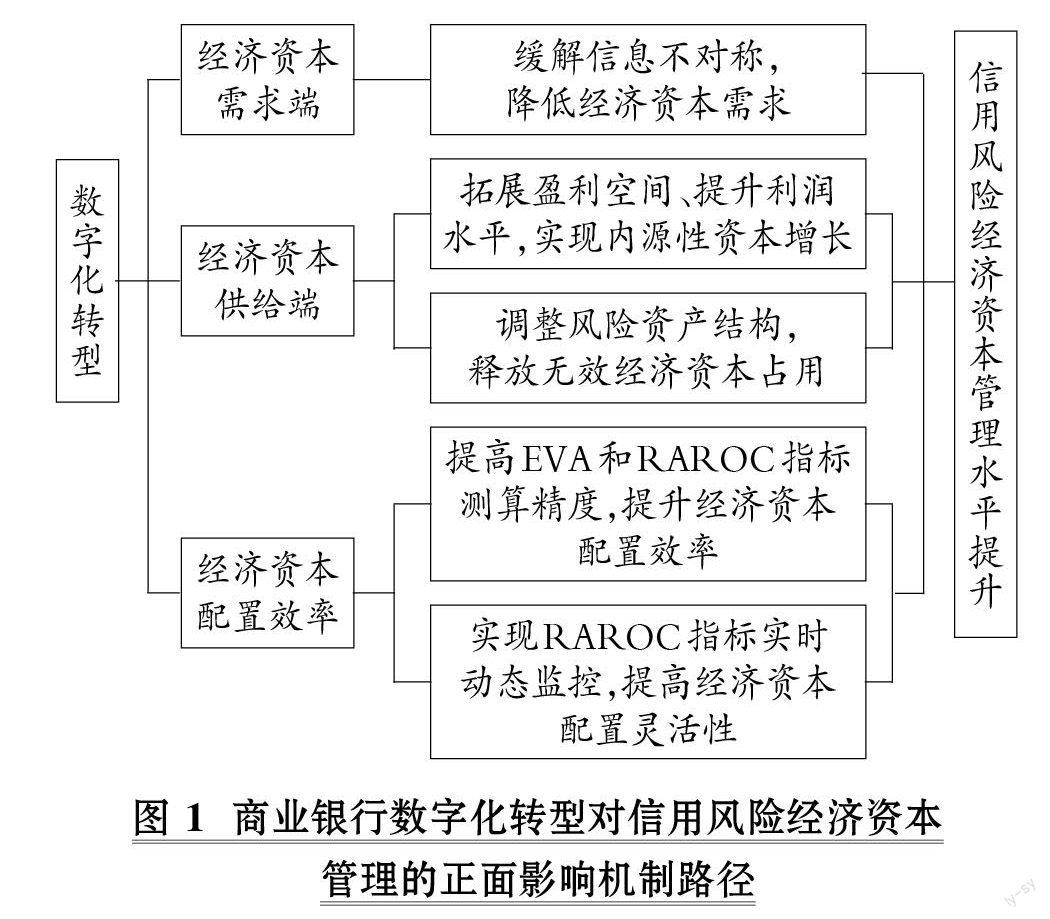

綜上, 數字化轉型賦能商業銀行信用風險經濟資本管理存在多路徑機制(見圖1), 通過助力商業銀行降低信用風險經濟資本需求、增加經濟資本供給和提高經濟資本配置效率, 最終實現商業銀行信用風險經濟資本管理水平的提升。

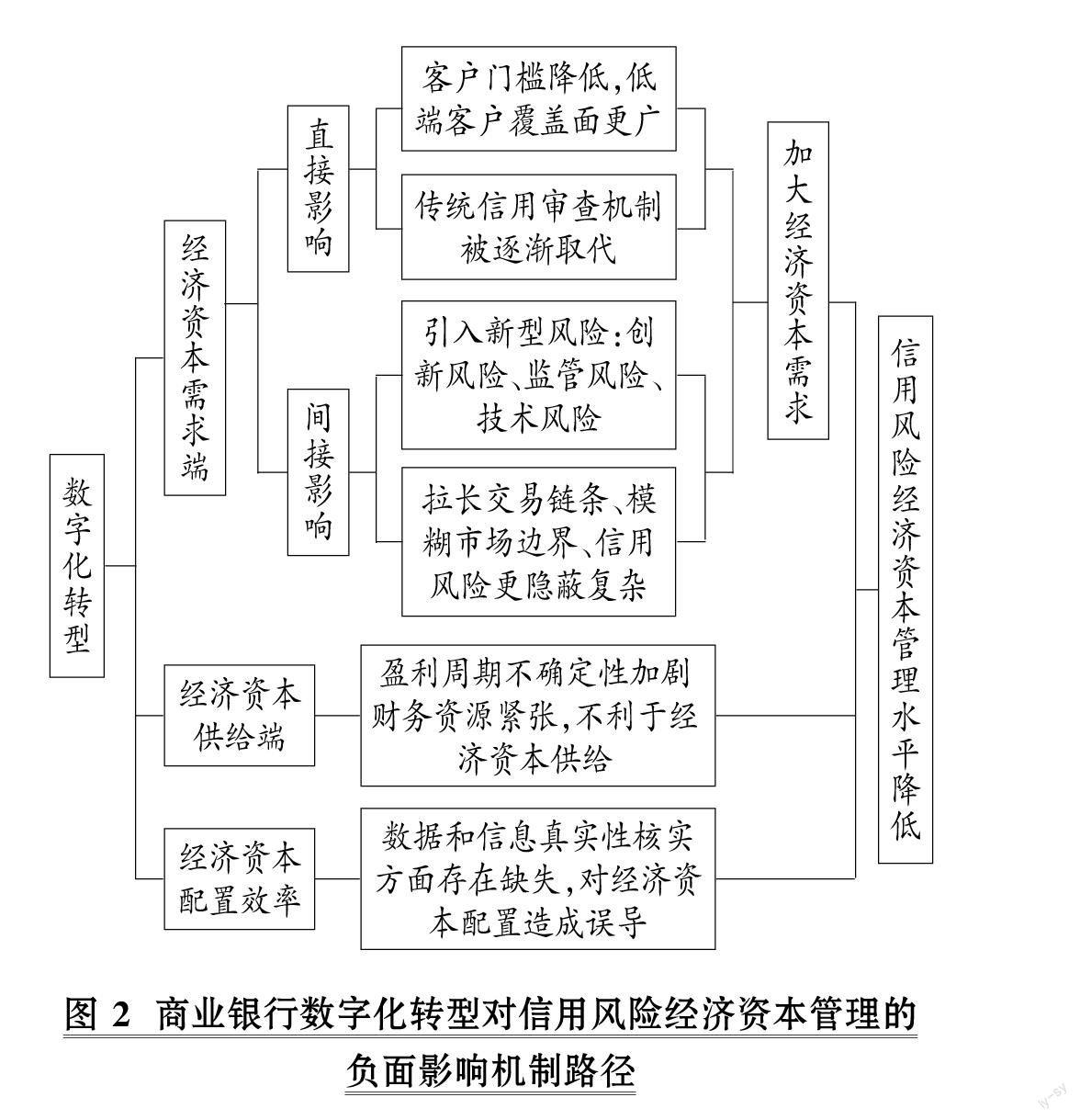

2. 負面影響。 數字化轉型于商業銀行而言是把“雙刃劍”, 商業銀行在“享受”數字化賦能優勢的同時, 必然要承擔多重風險與挑戰, 銀行的信用風險經濟資本管理也因此受到一定沖擊(見圖2)。

(1)經濟資本需求端層面的負面影響。 從直接影響來看, 一方面, 數字化轉型在拓寬商業銀行服務范圍的同時降低了客戶門檻, 加大了對低端客戶的覆蓋面, 從而提升了商業銀行信用風險攀升的可能性[22] ; 另一方面, 在對客戶的信用評級上, 數字技術的賦能應用導致傳統“面對面”的信息采集和人工信用審查機制被逐漸取代, 使商業銀行并不能完全獲取客戶的信用資料和完整的信用周期數據, 更無法判斷客戶借款的真實意圖, 這對于銀行的信用風險而言也是一個潛在隱患[53] 。

從間接影響來看, 金融科技作為商業銀行數字化轉型的重要工具, 在引入一系列新型風險的同時賦予了商業銀行信用風險新特征, 從而加劇了商業銀行的信用風險。 具體來說: ①創新風險。 在數字經濟背景引領下, 各企業為抓住發展機遇, 加快了數字化創新步伐。 但由于創新無范本可言, 且試錯成本高[54] , 一旦創新失敗, 可能會引發企業流動性危機, 商業銀行作為企業主要的信貸支持, 其信用風險也會隨之上升。 ②監管風險。 監管與創新始終是一對矛盾的共同體。 監管趨嚴則限制創新發展, 監管松懈則易誘發違規行為。 劉莉和李舞巖[55] 指出, 金融科技帶來的新風險并未在原有監管框架內, 這就可能使得商業銀行在應用金融科技操作信貸業務時出現“鉆空子”現象, 從而導致信貸風險攀升。 ③技術風險。 技術風險是商業銀行數字化轉型無法避免的新型風險。 數據安全、黑客攻擊、隱私保護等問題一旦出現, 商業銀行的信用風險也會受到一定程度的波及和沖擊[55] 。 此外, 云計算和API等數字技術的應用促使商業銀行各業務節點的關聯性更強[51] , 導致風險傳染“牽一發而動全身”。 同時, 金融科技的應用還拉長了交易鏈條[54] 、模糊了金融市場邊界[22] , 使傳統金融風險變得更隱蔽復雜[56] , 導致風險傳播速度更快、范圍更廣, 信用風險更難以管控。

因此, 商業銀行數字化轉型也可能造成其信用風險水平不降反升、風險特征更復雜隱蔽的局面, 進一步加大了銀行的經濟資本需求。

(2)經濟資本供給端層面的負面影響。 盈利周期不確定是商業銀行開展數字化創新的一大難題。 目前, 眾多商業銀行積極探索數字技術的研發和實施, 以求通過創新產品、提升服務質量來謀取新的利潤增長點。 但是, 布局金融科技是一項耗時且費力的系統性工程, 期間“投入產出不對等”現象突出, 盈利周期不確定, 極易加劇商業銀行財務資源緊張程度[57] , 從而影響信用風險經濟資本供給。

(3)經濟資本配置效率層面的負面影響。 經濟資本配置效率與商業銀行高層管理者的戰略決策密不可分。 現如今, 大數據分析技術為銀行高層的決策下達提供了重要支撐與參考。 但在進行數字化分析與應用前, 應確保所采集數據和信息的真實性和安全性, 而數字技術在這方面存在缺失, 一旦混入虛假數據或信息, 則可能直接導致銀行管理層做出錯誤的分析、預測與決策[2] , 更無法優化經濟資本配置, 甚至造成銀行風險資產與經濟資本失衡的局面。

六、總結與展望

當前, 我國商業銀行數字化轉型工作如火如荼, 信用風險作為商業銀行的風險主體, 其經濟資本管理問題也受到多方面影響。 本文通過系統梳理國內外學者的研究成果, 厘清商業銀行數字化對其信用風險經濟資本管理影響的“兩面性”, 這對于提升商業銀行的經濟資本管理水平、瞄準轉型痛點、構建新型全面風險管理體系, 均具有一定的理論價值和現實意義。 然而, 目前關于商業銀行數字化轉型和信用風險經濟資本管理的研究仍處于初級階段, 未來還有許多問題值得深入探究。

1. 商業銀行在積極轉型升級的同時, 如何兼顧數據質量和數據安全? 一方面, 數據質量直接決定了經濟資本計量的準確性和經濟資本配置效率; 另一方面, 長久經營為商業銀行積累了大量的客戶數據信息。 因此, 保障數據安全、維護客戶隱私是商業銀行的應有之義。 未來, 如何在應用金融科技的同時彌補數字技術在數據信息核實方面的缺失, 避免數據泄露并兼顧隱私保護等問題是一個重要的研究方向。

2. 如何科學量化商業銀行數字化轉型水平? 現有研究中關于商業銀行數字化轉型的量化測度, 多是借助網絡爬蟲技術并采用“銀行名稱+關鍵詞”的方法構建金融科技指數[19,41] 。 該指數雖能在一定程度上反映各商業銀行的數字化轉型水平, 但在關鍵詞選取上存在主觀性, 且主要從底層技術和產品服務兩方面選擇關鍵詞, 忽視了商業銀行在戰略規劃、組織文化、數據治理和生態合作等方面的轉型成效, 因而該指數的構建不夠客觀與全面, 難以準確評估各商業銀行的數字化能力。 可見, 商業銀行數字化轉型水平的量化方面仍有待進一步深入研究。

3. 如何既發揮數字技術賦能商業銀行轉型升級的積極效應, 又規避其引發的消極效應? 商業銀行在應用金融科技轉型的同時承擔了多重風險與挑戰, 對商業銀行的信用風險經濟資本管理造成了一定沖擊。 對此, 商業銀行應如何應對或規避這些沖擊? 監管部門應補充或完善哪些政策法規以防范該類問題的發生? 這些問題都亟待相關研究和實踐的持續推進。

4. 如何提高商業銀行信用風險經濟資本計量精度? 目前, 我國商業銀行信用風險經濟資本計量普遍存在因相關數據缺失而計量精度不高的問題[3] 。 無法建立高級的計量模型并覆蓋內部評級法是我國大多數商業銀行信用風險經濟資本管理的難點和痛點。 如何有效改善這一局面或從根源上解決該問題, 也是今后相關監管部門、各商業銀行以及眾多學者們共同探究的方向。

【 主 要 參 考 文 獻 】

[1] 余靜文,吳濱陽.數字金融與商業銀行風險承擔——基于中國商業銀行的實證研究[ J].產經評論,2021(4):108 ~ 128.

[2] 高增安,廖民超,張貴科.后疫情時代銀行數字化轉型的機遇、挑戰與策略[ J].現代管理科學,2021(3):103 ~ 112.

[3] 劉林,陳少暉.我國商業銀行信用風險經濟資本管理研究[ J].青海社會科學,2021(3):119 ~ 127.

[4] 杜爾玏,吉猛,袁蓓.我國中小銀行以數字化轉型促進高質量發展研究[ J].西北大學學報(哲學社會科學版),2021(1):109 ~ 116.

[5] Li L., Su F., Zhang W., et al.. Digital transformation by SME entrepreneurs: A capability perspective[ J].Information Systems Journal,2018(6):1129 ~ 1157.

[6] Gray J., Rumpe B.. Models for the digital transformation[ J].Software & Systems Modeling,2017(2):307 ~ 308.

[7] 曾德麟,蔡家瑋,歐陽桃花.數字化轉型研究:整合框架與未來展望[ J].外國經濟與管理,2021(5):63 ~ 76.

[8] 黃麗華,朱海林,劉偉華等.企業數字化轉型和管理:研究框架與展望[ J].管理科學學報,2021(8):26 ~ 35.

[9] Singh A., Hess T.. How chief digital officers promote the digital transformation of their companies[ J].MIS Quarterly Executive,2017(1):1 ~ 17.

[10] 錢斌.新形勢下商業銀行數字化轉型的探索與思考[ J].新金融,2021(10):4 ~ 7.

[11] 朱太輝,張彧通.農村中小銀行數字化轉型研究[ J].金融監管研究,2021(4):36 ~ 58.

[12] 王俊壽.后疫情時代銀行保險業數字化轉型思考與突破——以山東省為例[ J].金融發展研究,2021(1):40 ~ 45.

[13] 羅勇.商業銀行的數字化轉型[ J].中國金融,2022(1):55 ~ 56.

[14] 張燁寧,王碩.金融科技對商業銀行數字化轉型的影響機制——基于中介效應模型的實證研究[ J].武漢金融,2021(11):30 ~ 40.

[15] Kotarba M.. New factors inducing changes in the retail banking Customer Relationship Management (CRM) and their exploration by the FinTech industry[ J].Foundations of Management,2016(1):69 ~ 78.

[16] Matt C., Hess T., Benlian A.. Digital transformation strategies[ J].Business & Information Systems Engineering,2015(5):339 ~ 343.

[17] 王詩卉,謝絢麗.知而后行?管理層認知與銀行數字化轉型[ J].金融評論,2021(6):78 ~ 97+119 ~ 120.

[18] 謝治春,趙興廬,劉媛.金融科技發展與商業銀行的數字化戰略轉型[ J].中國軟科學,2018(8):184 ~ 192.

[19] 李學峰,楊盼盼.金融科技、市場勢力與銀行風險[ J].當代經濟科學,2021(1):45 ~ 57.

[20] Hassani H., Huang X., Sliva E.. Digitalisation and big data mining in banking[ J].Big Data and Cognitive Computing,2018(3):1 ~ 13.

[21] 易憲容.金融科技的內涵、實質及未來發展——基于金融理論的一般性分析[ J].江海學刊,2017(2):13 ~ 20.

[22] 姚婷,宋良榮.金融科技對商業銀行信用風險的經濟資本影響研究[ J].科技管理研究,2021(1):104 ~ 110.

[23] Ong M. K.. Internal credit risk models: Capital allocation and performance measurement[M].London: Risk Books,1999.

[24] Schroeck G.. Risk management and value creation in financial institutions[M].New York: John Wiley & Sons,2002.

[25] 李宗怡.銀行內部信用風險模型評述[ J].經濟導刊,2000(4):51 ~ 55.

[26] 劉建德.經濟資本——風險和價值管理的核心[ J].國際金融研究,2004(8):44 ~ 49.

[27] 汪小亞,張江帆.經濟下行期經濟資本管理的難點和重點[ J].金融論壇,2017(6):14 ~ 20.

[28] 吳仕建,李心愉.信用風險經濟資本計量:國際演進及對中國的啟示[ J].南方金融,2012(12):37 ~ 41.

[29] 彭建剛,吳思,張麗寒.國外兩種商業銀行經濟資本計量方法的比較分析[ J].上海金融,2008(7):62 ~ 65+42.

[30] 孫巍.我國商業銀行經濟資本度量的模型選擇[ J].上海金融,2005(8):26 ~ 28.

[31] 慕文濤,陳典發,陳冀.非正態數據下商業銀行信用風險和經濟資本度量[ J].系統工程理論與實踐,2013(6):1372 ~ 1379.

[32] 彭建剛,黃璽.基于CreditRisk+模型的零售貸款經濟資本計量方法[ J].湘潭大學學報(哲學社會科學版),2011(3):23 ~ 27.

[33] 姚婷,宋良榮.金融科技對商業銀行風險的影響及異質性研究[ J].云南財經大學學報,2020(12):53 ~ 63.

[34] 楊繼光,劉海龍,許友傳.基于信用風險經濟資本測度的貸款定價研究[ J].管理評論,2010(7):33 ~ 38+45.

[35] 武劍.商業銀行經濟資本配置——理論模型與案例研究[ J].國際金融研究,2009(5):69 ~ 77.

[36] Merton R., Perold A.. Theory of risk capital in financial firms[ J].Journal of Applied Corporate Finance,1993(3):16 ~ 32.

[37] Kimball Ralph C.. Economic profit and performance measurement in banking[ J].New England Economic Review,1998(1):35 ~ 53.

[38] 賈正晞,杜綱,李娟.基于內部模型的商業銀行市場風險經濟資本分配方法研究[ J].管理工程學報,2015(3):231 ~ 238.

[39] Tasche D.. Capital allocation for credit portfolios with kernel estimators[ J].Quantitative Finance,2009(5):581 ~ 595.

[40] 劉宏海.商業銀行經濟資本管理與價值創造(第二版)[M].北京:中國金融出版社,2019.

[41] 金洪飛,李弘基,劉音露.金融科技、銀行風險與市場擠出效應[ J].財經研究,2020(5):52 ~ 65.

[42] 劉少波,張友澤,梁晉恒.金融科技與金融創新研究進展[ J].經濟學動態,2021(3):126 ~ 144.

[43] Vives X.. Digital disruption in banking[ J].Annual Review of Financial Economics,2019(1):243 ~ 272.

[44] 唐建偉.完善銀行資本補充體系[ J].中國金融,2019(14):67 ~ 69.

[45] Deyoung R., Lang W. W., Nolle D. L.. How the internet affects output and performance at community banks[ J].Journal of Banking & Finance,2006(4):1033 ~ 1060.

[46] 李運達,陳偉,周華東.金融科技、生產率悖論與銀行盈利能力[ J].財經科學,2020(11):1 ~ 16.

[47] 于鳳芹,于千惠.金融科技影響商業銀行盈利能力的機制分析[ J].金融與經濟,2021(2):45 ~ 52+62.

[48 劉孟飛,蔣維.金融科技促進還是阻礙了商業銀行效率?——基于中國銀行業的實證研究[ J].當代經濟科學,2020(3):56 ~ 68.

[49] 巴曙松,劉清濤,牛播坤.中國資本充足監管框架的形成及其市場影響——兼論巴塞爾新資本協議與《商業銀行資本充足率管理辦法》的比較[ J].財經科學,2005(1):10 ~ 16.

[50] 董續勇.不良資產清收處置的數字化轉型[ J].中國金融,2021(24):64 ~ 66.

[51] 劉志洋.金融科技的主要功能、風險特征與規范監管[ J].南方金融,2021(10):63 ~ 71.

[52] Mckinsey. Capital management: Banking's new imperative[R].McKinsey Working Paper on Risk,2012.

[53] 田曉麗,任愛華,劉潔.信用風險防范視角下的數字金融探析[ J].征信,2021(3):65 ~ 72.

[54] 陸岷峰,王婷婷.基于數字銀行背景下數字信貸風險控制管理的戰略研究[ J].金融理論與實踐,2020(1):21 ~ 26.

[55] 劉莉,李舞巖.金融科技與銀行信貸風險——基于我國商業銀行的經驗證據[ J].哈爾濱商業大學學報(社會科學版),2022(2):26 ~ 42.

[56] 張凱.金融科技:風險衍生、監管挑戰與治理路徑[ J].西南金融,2021(3):39 ~ 51.

[57] 侯世英,宋良榮.金融科技背景下中小銀行轉型研究:背景、戰略布局與建議[ J].當代經濟管理,2019(5):85 ~ 91.