指向學習進階的問題鏈教學

李曉格 林欽

【摘要】教學要遵循循序漸進的原則,由淺到深地逐漸將知識傳授給學生.學習進階就是以學生的思維為路徑,構建由進階起點指向進階終點、逐級上升的認知發展過程.由于學習進階從學生的思維水平出發,將其運用到實際教學上可能會提高教學效果.但是將學習進階應用到實際教學上的最大問題就是怎樣促進學生進階.而問題鏈具有“由易到難”的階梯式引導機制,這與學習進階不謀而合.本文將問題鏈作為進階策略,論述學習進階與問題鏈結合的可行性,提供可行的應用模式和案例.

【關鍵詞】學習進階;問題鏈;高中物理

1 學習進階與問題鏈結合的可行性

2005年和2007年美國國家研究委員會(NRC)在報告中首次提出“學習進階”,報告指出學習進階是聯結教育研究和教學實踐的有力工具.在此基礎上,2012年美國國家研究委員會(NRC)頒布的《K-12科學教育框架》基于學習進階闡述了基礎科學教育措施,美國國家研究委員會將其定義為“描述學生長時間學習和研究一個主題時,遵循的連貫和進階的思維路徑”.學習進階從學生出發,以學生為本,描繪出學生從低級認知水平和低階思維水平到達高級認知水平和高階思維水平所需的路徑.

2012年后,有關學習進階的研究呈井噴式爆發,國內外越來越多的科學教育研究者致力于將其運用到實際教學上.我國的郭玉英和姚建欣在層級復雜度和知識整合等認知理論的基礎上,提出了科學概念理解發展的層級模型,將科學概念理解的發展分為了經驗、映射、關聯、系統、整合五個層級,對每個層級進行了相應的描述[1].但是在將學習進階的相關理論運用到實際教學時,發現一線教師將精力長時間花費到尋找進階策略上.由于問題鏈以知識邏輯結構為主線,與學習進階以學生的思維為主線相輔相成,在課堂上運用問題鏈不僅可以使得教學過程更加嚴謹有層次,還能增加課堂上學生與老師之間的互動,促進學生對所學知識的內化.正是由于問題鏈的階梯式引導特性,使其成為行之有效地促進學生學習進階的策略.

2 學習進階視域下問題鏈的應用模式

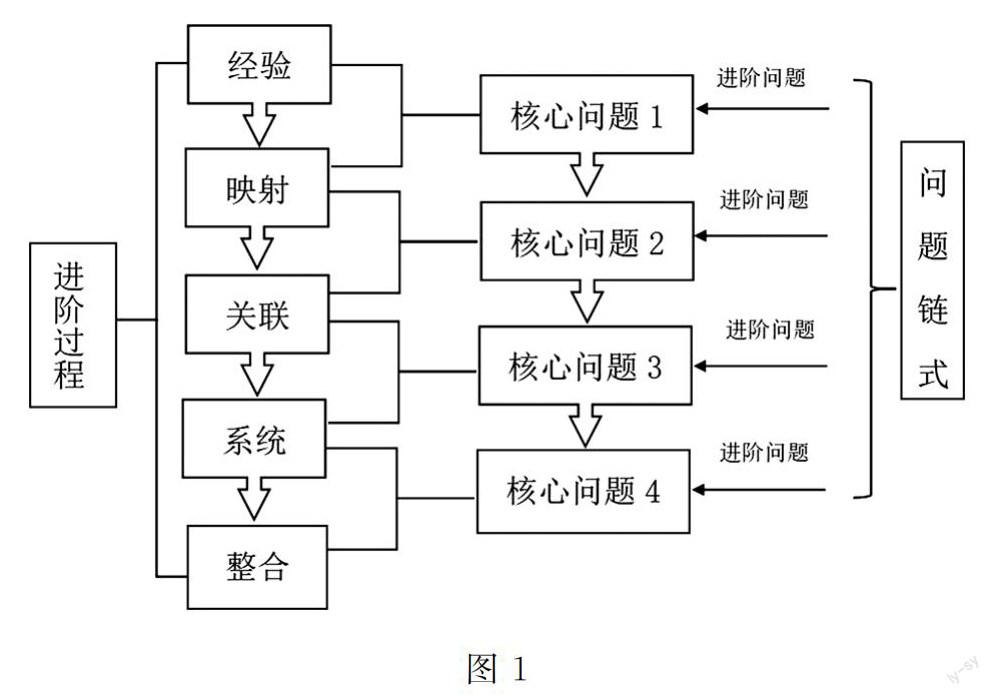

本文采用的學習進階理論模型為上文所述郭玉英和姚建欣的科學概念理解發展層級模型,每兩個層級之間的進階圍繞一個核心問題進行,每個核心問題又包括若干個進階問題,進階問題的設計指向核心問題.所以每一階段的進階問題就組成了小問題鏈,各個核心問題就構成了這堂課的大問題鏈,當然各個核心問題也是從簡單到復雜逐漸進階的,這里的簡單和復雜對應的是學生理解相應物理概念的難易程度.此應用模型如圖1所示.

3 學習進階視域下問題鏈模式的教學應用——以“彈力”為例

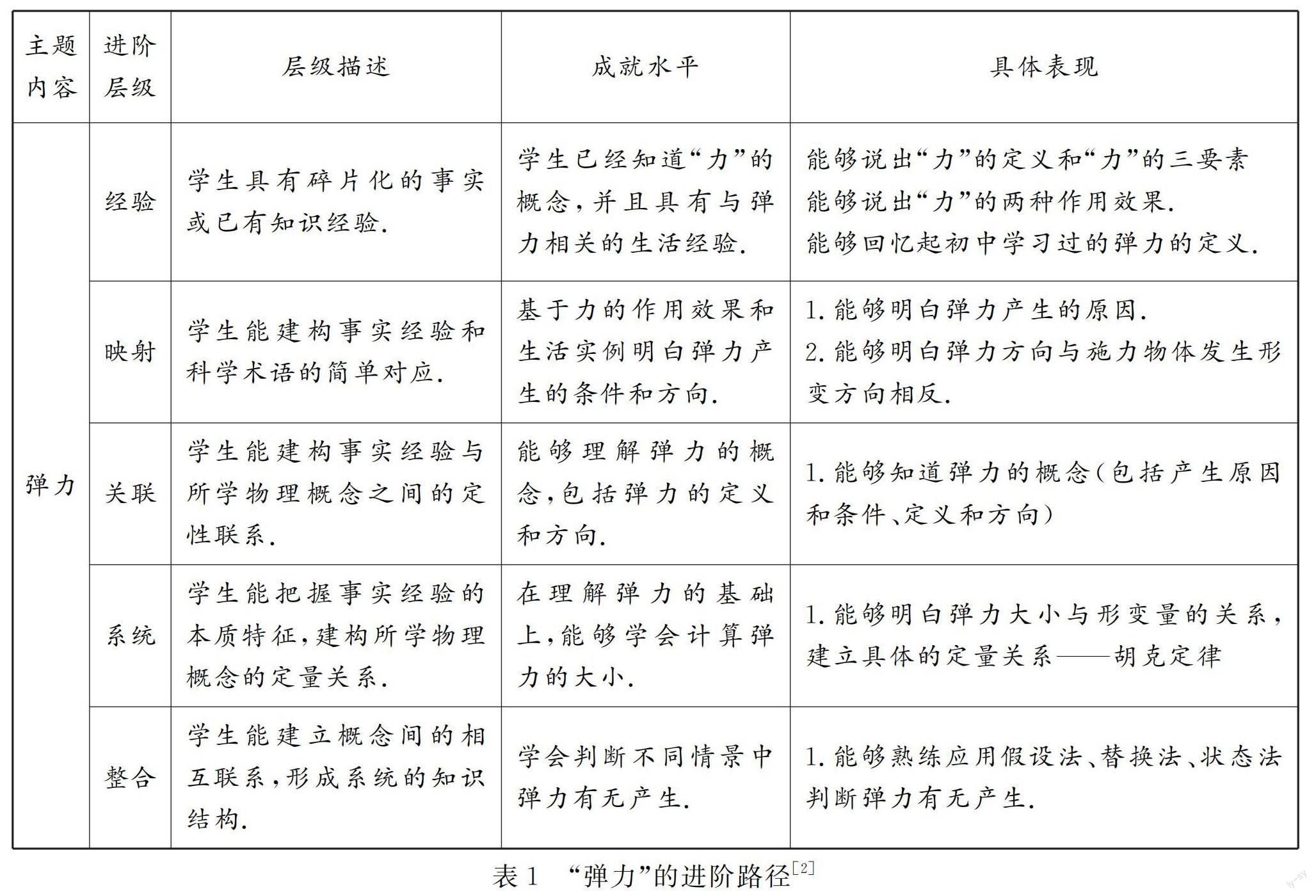

本文選取人教版高中物理必修一第三章第一節的《彈力》,學生在初中階段對彈力已經有淺顯的認識,在高中階段對彈力的學習需更加深入.彈力作為三大性質力之一,是此章節教學的重難點之一.特別的,彈力在學生學習摩擦力時將起到至關重要的作用,所以學生此時一定要打下堅實的基礎.基于問題鏈的學習進階有關“彈力”的教學設計應在對教學內容分析和學生情況分析的基礎上預設相應的進階路徑(表1),并且進行相應的問題鏈設計(包括核心問題和進階問題),已在下文“彈力”的教學設計中體現,主要教學活動的設計以解決進階問題為導向.

4 進階過程與主要教學活動設計

4.1 經驗層級——映射層級:引導學生回憶初中所學彈力定義,通過創設情景和實驗探究彈力與形變的關系.

核心問題1 彈力是怎么產生的?

進階問題1.1 我們在初中階段是怎么定義彈力的?

回顧 首先展示幾張蹦床的照片,如果人站在蹦床上,讓學生對人進行受力分析,其可以輕松分析出人受到重力和彈力;提出問題初中階段是怎么定義彈力的,學生可以回答出彈力是由物體發生形變產生的.形變又分為塑性形變和彈性形變.

進階問題1.2彈力是由于受力物體發生形變還是施力物體發生形變產生的?

實驗探究 每人發放橡皮筋一個,要求學生用兩個食指向外拉橡皮筋,體會彈力.在向外拉橡皮筋時,橡皮筋受到食指施加的拉力,食指發生形變,食指為施力物體,橡皮筋為受力物體.同時,食指受到橡皮筋施加的拉力,橡皮筋發生形變,橡皮筋為施力物體,食指為施力物體.學生根據這個小實驗,能夠輕松明白彈力是由于施力物體發生彈性形變產生的.

4.2 映射——關聯:通過創設情景和實驗探究,探究彈力的產生條件和方向

核心問題2 什么是彈力?

進階問題2.1 兩物體接觸一定會產生彈力么?

創設情景 播放拉弓射箭、撐桿跳比賽、蹦床比賽等視頻,學生通過大量生活實例可知,彈力首先是一個接觸力,發生在兩個接觸的物體之間.并且仔細觀察視頻可發現其中蘊含的共同點——弓箭、撐桿和蹦床都發生了彈性形變.彈力正是因為物體發生了彈性形變后要恢復原狀產生的.只有同時滿足兩物體接觸和施力物體發生形變才能產生彈力.

進階問題2.2 彈力方向與施力物體形變方向有什么關系?

實驗探究 拿出一個裝水的氣球和長鋼尺,將氣球放在架好的鋼尺上,學生仔細觀察實驗過程并且回答鋼尺和氣球的形變方向以及鋼尺對氣球的彈力方向和氣球對鋼尺的彈力方向;再拿出彈簧測力計,將氣球掛在彈簧測力計上,學生仔細觀察實驗過程并且回答彈簧與氣球的形變方向以及彈簧對氣球的彈力方向和氣球對彈簧的彈力方向.將這些回答整理列出,學生能夠得出彈力方向與施力物體產生形變方向相反或者說與施力物體恢復形變方向相同.

4.3 關聯——系統:通過實驗探究,探究彈力的大小

核心問題3 怎么計算彈簧彈力的大小?

進階問題3.1 彈簧彈力大小與伸長量有什么關系?

實驗探究 學生通過能夠猜想出彈力大小與伸長量成正比.通過實驗驗證猜想,拿出準備好的彈簧測力計和6個完全相同的鉤碼,并且在彈簧測力計旁固定一個刻度尺,首先測出彈簧的原長,然后將一個鉤碼掛到彈簧測力計上讀出此時彈簧長度和拉力大小,后續依次增加一個鉤碼重復實驗,記錄所有數據.學生根據所得數據通過圖像法得出在彈簧彈性限度內,彈力大小與伸長量成正比.

進階問題3.2 彈力的計算公式是什么?

創設情景 展示不同材質、長度、形狀的彈簧,學生通過生活經驗知曉比起硬彈簧,軟彈簧更容易被拉長.這其實因為彈簧的勁度系數不同,彈力大小與伸長量的比值就是彈簧勁度系數,受到彈簧材質、長度、形狀等因素影響.進而得到胡克定律,明白彈力的計算公式.

4.4 系統——整合:通過創設情景,掌握判斷彈力有無產生的方法

核心問題4 怎么判斷不同情景下彈力是否產生?

創設情景 要求學生分析圖2三個不同場景中物體的受力情況,讓學生判斷物體是否受到彈力.根據不同的情景特點采用不同的方法.假設法就是假設將與研究對象接觸的物體解除接觸,判斷研究對象的運動狀態是否發生改變.若運動狀態不變,則此處不存在彈力;若運動狀態改變,則此處一定存在彈力.替換法如圖2就是用細繩替換裝置中的輕桿,看能不能維持原來的力學狀態.如果能維持,則說明這個桿提供的是拉力;否則,提供的是支持力.狀態法就是由運動狀態分析彈力,即物體的受力必須與物體的運動狀態相符合,依據物體的運動狀態,由二力平衡(或牛頓第二定律)列方程,求解物體間的彈力.

5 不足與展望

有關學習進階理論與問題鏈結合的相關文獻幾乎沒有,本文通過理論分析,建構兩者相結合的模型,將其應用在教學設計中,由于沒有進行實踐研究,無法對其應用效果進行最終評價,后續將不斷改進細化,將其應用到實際教學中.

參考文獻:

[1]郭玉英,姚建欣.基于核心素養學習進階的科學教學設計[J].課程.教材.教法,2016,36(11):64-70.

[2]陳麗彬,黃皓.基于學習進階理論的彈力概念教學[J].新課程研究(上旬刊),2019(01):29-31.

[3]李明麗,張鵬宇,龍欣.學習進階視域下的物理教學——以“探究彈性勢能的表達式”為例[J].湖南中學物理,2019,34(06):43-46.