韌性海岸線建設實踐案例研究及其對澳門發展的啟示

摘 要:近年全球氣候變暖,海平面上升,沿海地區自然災害頻發,基于韌性理念的海岸線建設是防治沿海氣象災害的有效途徑。目前,基于韌性理念的海岸線建設,各囯皆進行了部分項目實踐,其中具體落實的核心依據、手段、途徑有待總結。了解澳門沿海災害發生的原因及產生的影響,基于此,選取有相似背景的經典實踐案例進行匯總分析,總結案例實踐的要點,闡述這些案例對于澳門沿海地區災害防治建設的啟示,以推動澳門未來城市沿海地區的規劃發展。

關鍵詞:風暴潮;韌性;沿海基礎設施;濱海區;澳門

全球氣候變化引發海平面上升,導致沿海地區的洪災危害進一步加劇。澳門地區由于地形原因,再加上地理位置獨特,每年都會遭受臺風的侵襲,且極易進一步引發暴雨、風暴潮等自然災害,造成極端的沿海洪災事件。2017年,“天鴿”臺風來襲,澳門經濟損失15億美元,死亡人數10人,交通癱瘓3天。建立一個完整的沿海防災減災體系,對于澳門而言已是迫在眉睫之事。

目前,澳門的沿海防洪規劃處于起步及摸索階段,主要依靠硬性的防洪手段來阻擋洪水的侵襲,即建設灰色基礎設施。但面對越來越嚴峻的沿海水文情況和城市經濟發展需求,想要實現城市防洪,僅僅依靠建設功能單一的灰色基礎設施是遠遠不夠的。與之相比,面對越來越復雜的沿海環境,韌性防洪更加靈活,強調的是在災前、災時和災后的整個過程實現防災減災,具有較強的適應性。2020年,《澳門特別行政區城市總體規劃(2020 — 2040)》草案中提出韌性、快樂、智慧、可持續的城市發展原則,以及提升防災減災基礎設施應對災害的承載力及韌性的相關政策指導。因此,基于韌性的沿海防災減災規劃,將成為未來澳門沿海區域的城市發展方向。

在沿海韌性防災問題上,荷蘭、美國、英國等歐美國家起步較早,實踐經驗及應對策略相對豐富。澳門作為處于初期發展階段的城市,參考和借鑒其他國家的治理手段與發展成果尤為重要。因此,本文以建設韌性海岸線的實踐案例為切入點,總結其實施過程及要點,力求為澳門建立韌性的濱海防護體系提供參考與指引。

一、韌性海岸線實踐概況

“韌性”這一概念在20世紀90年代自生態學領域被引入城市規劃學科領域。韌性在城市規劃學科領域中,主要強調的是城市在面對不確定性因素時,城市系統具有較高的抵御力、恢復力和適應力。

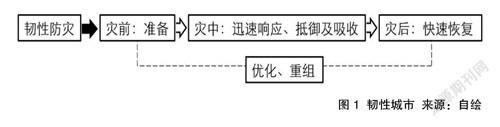

進入21世紀,隨著沿海災害越來越嚴重,發達國家紛紛意識到硬性工程措施不足以在沿海災害發生時為城市提供安全保障。目前,許多國家的沿海城市已由“防御型”的城市規劃和“硬性”的海岸線防護駁岸,轉向韌性的、適應災害的沿海地區規劃(圖1)。

各國濱海城市在進行韌性海岸線建設的時候,主要圍繞剛性、彈性、進化性、自組織性四個基本內核進行規劃建設。其中,剛性是指生態系統的結構、功能等對外界干擾的穩定程度,彈性是指生態環境受破壞后恢復平衡的能力,進化性是指生態系統與外部環境協同進化的能力,自組織性是指生態系統內部的自調節、自組織能力。

二、韌性海岸線典型實踐案例選取

(一)研究對象的選取

研究選取了6個不同地區的濱海城市建設韌性海岸線的實踐案例,將它們作為研究對象。緩和與風暴潮相類似的具有破壞性的風浪,有利于解決其對沿海地區造成的浪損問題。選取的案例是與澳門具有相似背景的、海岸線同樣受到兩種自然災害侵襲的實踐項目,即受到“風暴潮或與之相類似的破壞性的風浪,造成濱海區浪損”和“海平面上漲,造成建成區水浸”的問題困擾的區域中已建成或在建并取得一定成效的項目。

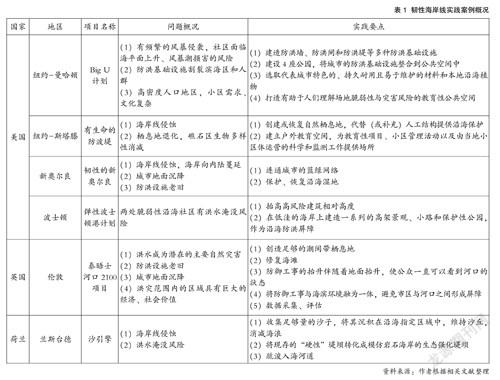

(二)研究對象的實踐概況

通過對6個韌性海岸線案例研究的匯總(表 1),總結出以下指導韌性海岸線建設的核心要點:第一,對沿海區域數據的深入采集與評估;第二,將灰色基礎設施更新改造為復合的綠色基礎設施;第三,工程性防洪與生態防洪相結合;第四,針對公民的災害警示設計。

三、韌性海岸線建設實踐要點

(一)沿海區域數據的深入采集與評估

成立與洪災發生問題、地區相關的調研項目組,對洪災潛在發生區的數據進行收集、匯總、深入分析和評估,明確導致洪災發生的主要原因以及洪災區的具體情況和潛在損失,為下一步進行有針對性的規劃、設計打下基礎。

(二)將灰色基礎設施更新改造為綠色基礎設施

通常而言,傳統的灰色基礎設施以單一的服務功能為主,是解決單一目標問題的市政基礎設施。實踐案例涉及的灰色基礎設施改建主要是通過修筑綠地、公園等手段,改造防洪墻、防洪堤等基礎設施,形成新的公共空間,使灰色區域重新融入市民的生活,在城市與濱海區域之間建立聯系,使市民重新進入濱海區域,提升整個沿海空間的活力。

(三)工程性防洪與生態防洪相結合

將生態學的理念運用到工程性防洪中,例如,實踐案例并不是將潮水完全阻隔在外,而是采用分層的策略,減緩水的流速,減少海浪侵蝕,營造適宜近礁海洋生物生長的棲息地,恢復生物多樣性,建立復合型的防潮體系。

(四)增設針對公民的警示設計

保留海岸線的視野,建立市民從生活區通往海岸的通道,促進市民與海洋的互動,避免避鄰效應,設計具有教育功能的、能夠展示海岸脆弱性的活動空間。

四、對澳門韌性海岸線建設的啟示

通常,防洪工程長期的韌性維護和提升,離不開國家層面的支持與地方政府政策的引導。當然,各領域專業人士的密切協作和城市各相關部門、社會的綜合支持亦至關重要。

澳門目前現有的防洪工程手段以建設硬性的基礎設施為主,從而阻擋每年的風暴潮,解決城市水淹的問題。比如:建立防潮閘,加高防洪墻,沿海填海時填海陸面標高高于海平面標高5m等。此類手段都是以“水流變化模式保持不變”的假設為前提,且建造、運營、維護和更新的成本高。近年來,海平面上升,沿海災害事件頻發,硬性的基礎設施已經無法應對未來不確定的氣候因素變化和城市發展的需求。雖然近年來澳門相關部門開始在城市內部試驗性地建設具有蓄水、吸水功能的“海綿綠帶”,疏通排水管道,建設蓄水池,試圖緩解風暴潮導致的城市水淹問題,但皆未形成完整的濱海城市防洪規劃體系。因此,從防御型的沿海城市規劃轉向適應災害型的韌性濱海城市防災規劃,是澳門的沿海地區規劃在未來要探索的發展道路之一。E2ADF7A5-5173-465C-B91C-ED8D4ACCF0C7

(一)實地數據采集、匯總與分析

成立專項項目組,對災害發生地長期進行有針對性的評估、數據收集、實地調研,為未來的韌性海岸線建設提供基礎的數據資料。

(二)公共基礎設施與實踐項目相結合

將以實用性為主的基礎設施轉變為更具社會價值和體驗感的綜合性城市設施。例如,對防洪基礎設施設計系統的規劃,或者對公園、運動場的改建,使其發揮新型基礎設施的功能,產生積極的社會效益,使原本供少數人活動的灰色區域成為可供多數人活動的公共空間。

(三)引入生態治理手段

從區域的層面對沿海災害的問題采取治理措施,在大灣區內形成體系聯動機制,構建防潮防浪的海岸線防護形態。對入海河道定期進行疏浚、深挖和清淤,適當拓寬河道,采取“舍彎取直”的措施,從而推遲洪峰到來、削減洪峰流量。與大灣區形成體系聯動機制,構建防潮防浪的海岸線防護形態。

(四)增強全民防洪減災意識

在沿海規劃中,預留適合公眾活動的公共空間,打造有助于公民理解場地脆弱性與災害風險的環境。保留海岸視野,使公民對海洋和沿海區域的威脅有直觀感受,緩解避鄰效應。有關部門鼓勵機構和學校將海岸線作為教育活動開展地,吸引市民參與海岸線的防災、減災、管理,使沿海地區成為具有韌性的區域。

五、結語

本文對各個國家沿海地區韌性建設的經典實踐案例進行了梳理,并進行了分析研究。各國的沿海韌性防災規劃實踐主要體現在建立專項數據庫、改善灰色基礎設施、引入生態防治理念、提升公眾意識等方面,這也是目前的韌性防災規劃得以實施的主要手段。

澳門目前主要依托硬性工程基礎設施進行防災規劃,韌性規劃有所欠缺,應積極積累和探索適合澳門自身的沿海韌性防災規劃模式,關注各國發展動態,構建多方協作平臺,建立可靠的韌性海岸線防護工程。

參考文獻:

[1]澳門海事及水務局.內港臨時防洪工程[EB/OL].[2022-02-20].https://www.marine.gov.mo/subpage.aspx?a_id=1520387634.

[2]澳門土地公務運輸局.《澳門特別行政區城市總體規劃(2020-2040) 》草案開公咨詢[EB/OL].[2022-02-20].https://www.gov.mo/zh-hant/policy-consultation/341578/.

[3]英格斯,西格爾,大衛,等.彈性的防洪基礎設施:紐約市東海岸彈性修復計劃[J].景觀設計學,2017(6):88-97.

[4]戴偉,孫一民,梅爾,等.走向韌性規劃:基于國際視野的三角洲規劃研究[J].國際城市規劃,2018(3):83-91.

[5]鄧位,于一平.英國彈性城市:實現防洪長期戰略規劃[J].風景園林,2016(1):39-44.

[6]方利平,吳倩.荷蘭:從造壩攔水轉向與水共生[J].生命與災害,2010(10):28-29.

[7]郭巍,侯曉蕾.荷蘭三角洲地區防洪的彈性策略分析[J].風景園林,2016(1):34-38.

[8]梅爾,周靜,彭暉.荷蘭三角洲:尋找城市規劃和水利工程新的融合[J].國際城市規劃,2009(2):4-13.

[9]SCAPE Landscape Architecture DP.有生命的防波堤:紐約沿海綠色基礎設施[J].景觀設計學,2017(4):97-109,96.

[10]鄭劍藝,李炯,劉塨,等.基于功能濕地填海模式的澳門內港濱水地區城市更新[J].中國園林,2018(7):91-97.

作者簡介:

李可雯,澳門城市大學碩士研究生。研究方向:城市規劃。E2ADF7A5-5173-465C-B91C-ED8D4ACCF0C7