基于Pushover 分析方法的多層地鐵車站地震反應研究1

羅永鴻 張梓鴻 許成順 李 洋

1)北京工業大學,城市與工程安全減災教育部重點實驗室, 北京100124

2)中國鐵道科學研究院集團公司城市軌道交通中心, 北京100081

引言

通常,人們認為地下結構在土的約束作用下應具有較好的抗震性能,然而在1995 年日本神戶大地震中(Iida 等,1996),大量的地鐵車站及區間隧道遭受了嚴重破壞,大開車站甚至出現了整體塌毀情況,這引起了國內外學者對地下結構抗震問題的廣泛關注。

當前,大量關于地下結構地震反應的研究主要針對大開地鐵車站展開。An 等(1997)通過數值計算分析,認為大開地鐵車站地震破壞是由中柱變形能力和抗剪能力不足導致的,水平地震動產生的剪切破壞是主因,豎向地震動僅加大了破壞程度。曹炳政等(2002)采用復反應分析方法,分析了大開地鐵車站破壞反應,認為大開地鐵車站中柱在水平和豎向地震動作用下產生較大內力,且豎向地震動產生的內力較水平地震動產生的大,最終導致了結構破壞。蔣錄珍等(2015)采用動力時程分析方法模擬大開地鐵車站破壞,得出大開地鐵車站中柱破壞主要是由豎向地震動引起柱底部混凝土壓碎造成的。莊海洋等(2008)通過數值模擬分析,認為車站結構頂板與側墻交叉部位和中柱頂、底部在地震作用下發生彎曲破壞,使側墻和頂板承擔的大部分豎向壓力傳遞給中柱,最終因中柱發生壓曲破壞導致車站頂板坍塌。杜修力等(2016,2017,2018)開展大量數值模擬分析,并通過模型試驗相互驗證,對大開地鐵車站地震破壞機理給出了較全面的認識,即結構上覆土體在豎向地震動作用下使中柱軸壓比增大,隨著軸壓比的增大,中柱變形能力降低而抗剪能力增強,進而將承受更大的水平荷載,然后在水平剪切作用下發生脆性破壞,最終導致整個結構塌毀。以上研究對于大開地鐵車站(單層車站)地震反應與災變機理的解釋相對全面、系統。當前國、內外新建的地鐵車站均以多層結構為主,相較于大開地鐵車站,具有大體量、多層級和多構件的復雜特點。因此,在對多層地下結構進行抗震設計時,不應簡單地參考學者前期對單層地下結構地震破壞規律的認識。由此可知,開展多層地下結構地震反應研究具有重要意義。張佳等(2016)針對黃土地區2 層2 跨地鐵車站結構開展振動臺試驗,研究結果表明,中柱頂、底部及側墻與板構件連接處為地鐵車站抗震薄弱部位。楊林德等(2003)開展了2 層3跨地鐵車站振動臺試驗,結果表明中柱地震反應最大。景立平等(2012)開展3 層3 跨地鐵車站振動臺試驗,并將試驗結果與數值模擬分析結果進行驗證,認為地下結構在地震中的破壞主要由位移控制。莊海洋等(2006,2019);王建寧等(2020)和楊靖等(2020)利用動力時程分析方法開展了多層地鐵車站結構數值模擬研究,并進行了基于層間位移角的抗震性能水平劃分和物理描述。總體來講,當前對于多層地下結構的研究相對較少,且數值模擬研究多采用動力時程分析方法開展,由于多層結構具有計算體量較大的特點,因此采用動力時程分析方法較難開展大量動力反應分析。

地下結構Pushover 分析方法是擬靜力分析方法(劉晶波等,2008),因具有較低的計算成本及簡便易操作性的特點而被廣泛應用。劉晶波等(2009)和還毅等(2011)采用動力時程分析與擬靜力分析結果對比的方式,有效驗證了地下結構Pushover 分析方法的適用性和計算精度,表明該方法可較好地應用于地下結構地震反應分析。本文將采用地下結構Pushover 分析方法對Ⅱ、Ⅲ類場地9 座不同結構形式的地鐵車站結構進行系列擬靜力推覆分析,由此系統研究多層地鐵車站結構地震反應和薄弱環節,旨在對多層地鐵車站結構抗震設計提供依據。

1 工程概況

由《城市軌道交通結構抗震設計規范》(GB 50909-2014)可知,工程場地類別根據土層等效剪切波速和場地覆蓋層厚度劃分為Ⅰ~Ⅳ類。目前,在我國已修建地鐵的城市中,通常以Ⅱ、Ⅲ類場地為主,主要分布在華北地區、東北地區、西北地區和大部分華中地區。相比之下,Ⅰ、Ⅳ類場地較少,Ⅳ類場地多分布在長三角和珠三角地區,整體來講,分布區域較局限,Ⅰ類場地通常分布在川渝和云貴地區,而該地區地鐵修建量極少。因此,本文僅選取Ⅱ、Ⅲ類場地條件下的國內既有多層地鐵車站結構進行研究。

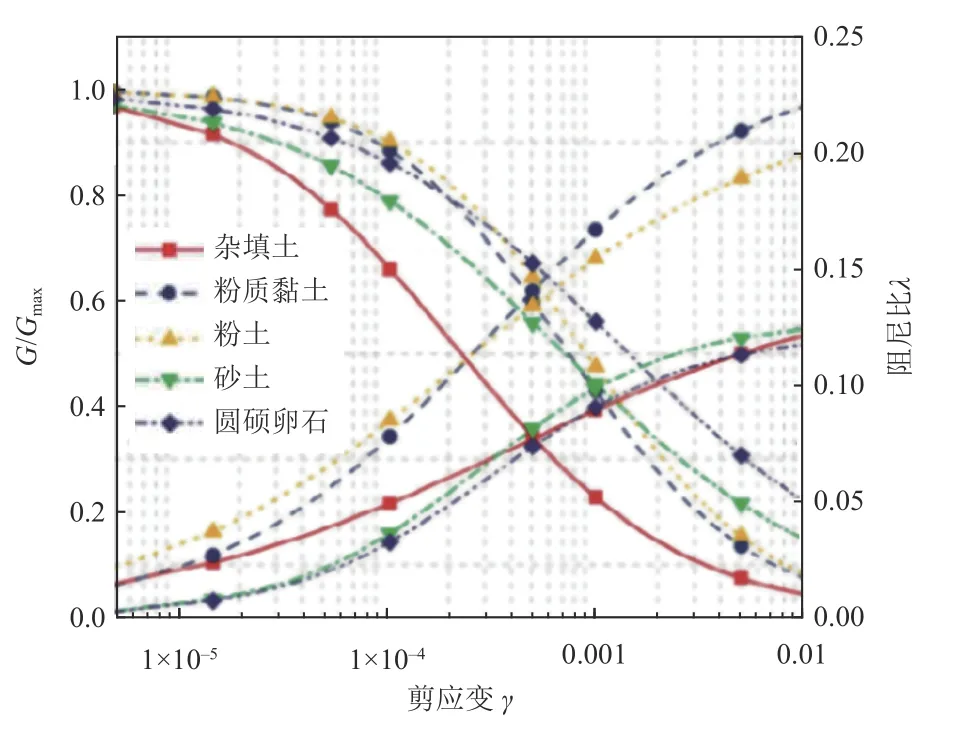

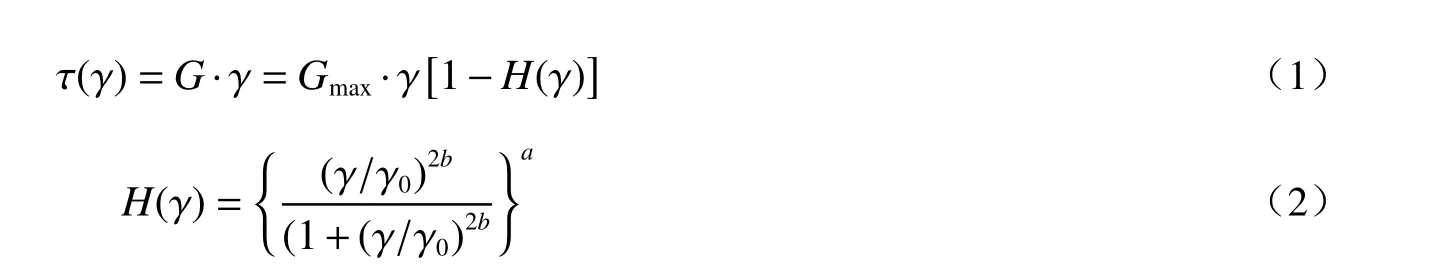

車站所在場地平均剪切波速為206~370 m/s,土層信息豐富多樣,主要包含砂土、粉土、填土、黏土、卵石等,本構關系曲線如圖1 所示(杜修力等,2019)。

圖1 場地巖土力學特性Fig. 1 Geotechnical characteristics of the site

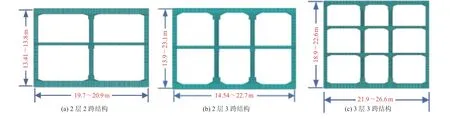

所選取的地鐵車站結構均為常見的矩形框架結構,如圖2 所示,包含了2 層2 跨、2 層3 跨、3 層3 跨多種斷面形式,車站高度為13~23 m,車站寬度為19~26 m,中柱皆為矩形截面,截面面積為0.6~1.2 m2。車站側墻混凝土強度等級為C30~C45,中柱混凝土等級為C40、C50,中柱配筋率為2.0%~4.0%。

圖2 典型地鐵車站橫斷面示意圖Fig. 2 The cross-section diagram of typical subway station structure

2 數值計算

2.1 模型建立

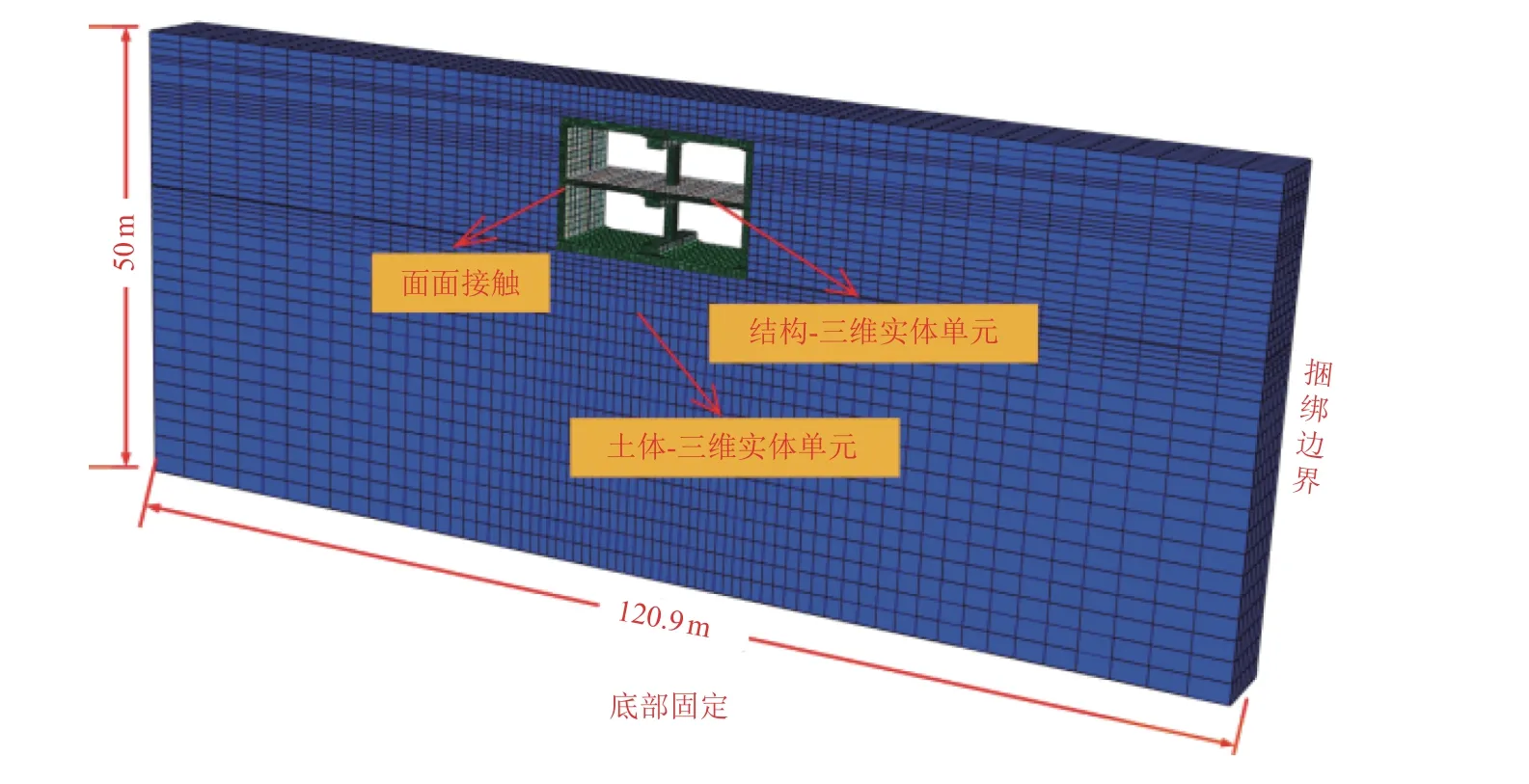

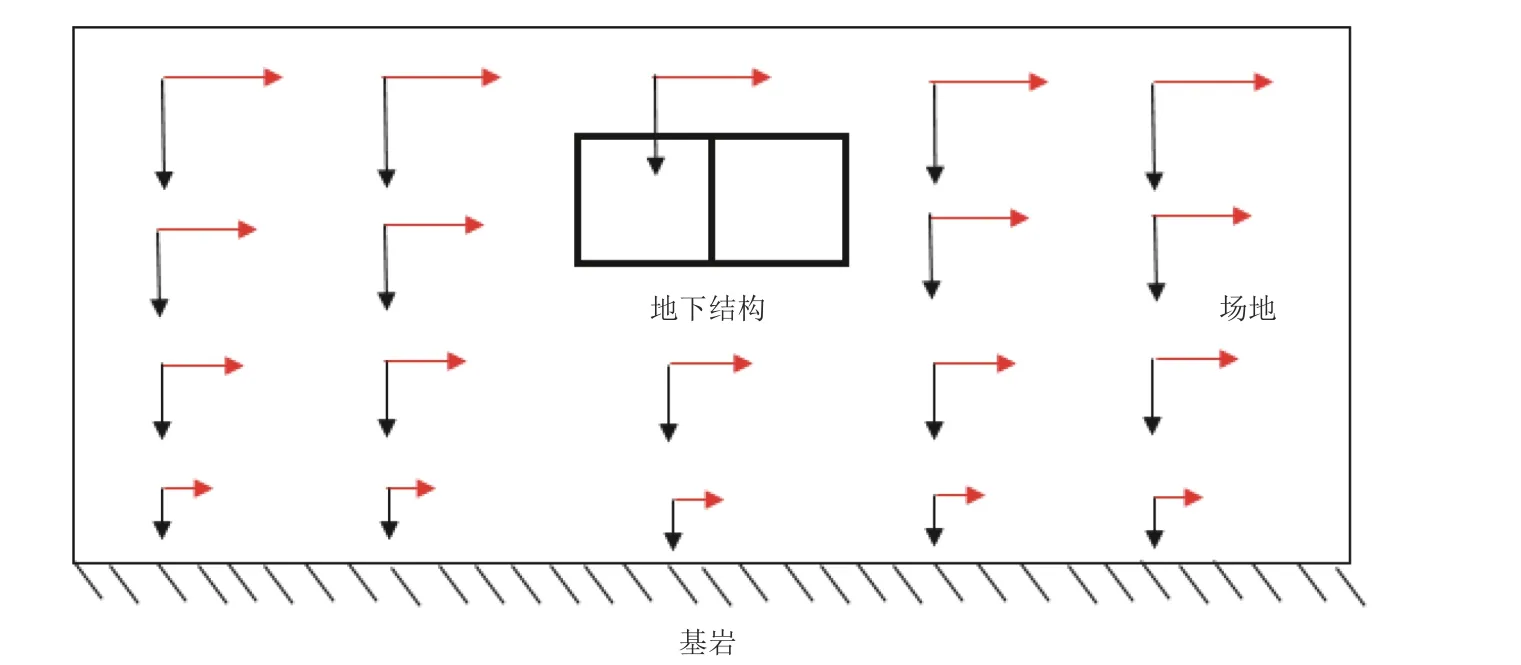

基于ABAQUS 有限元軟件,以地鐵車站橫斷面為研究對象,建立有限元分析模型,如圖3 所示,以基巖面作為整體模型底部邊界,結構兩側場地寬度選取結構寬度的3 倍(單側)。整個模型底部邊界固定,側向邊界采用捆綁邊界,近似地考慮場地在地震作用下進行層狀剪切運動。土與結構之間采用ABAQUS 接觸面行為模擬,即法向采用硬接觸,單元之間相互不侵入。切向采用摩擦接觸,摩擦系數為0.4。鋼筋采用嵌入方式建于混凝土內,計算過程中不考慮鋼筋與混凝土之間的相對滑移。土體本構關系采用Martin 等(1982)改進的Davidenkov 骨架曲線非線性黏彈性模型模擬,相關擬合參數如表1 所示,具體模型數學表達式如下:

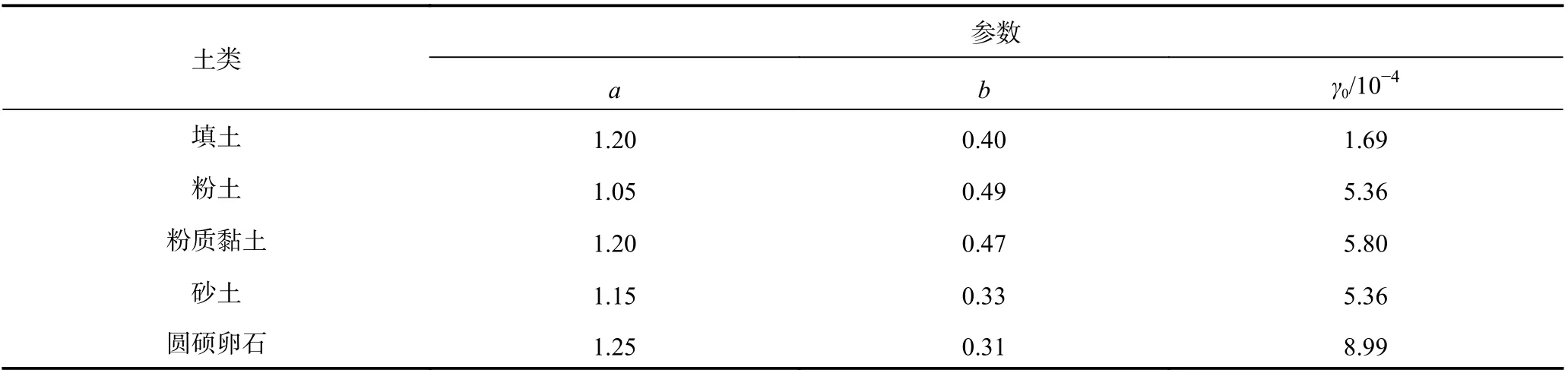

表1 Davidenkov 模型參數Table 1 The values of Devidenkov model parameters

圖3 土-地下結構相互作用幾何模型Fig. 3 Geotechnical model of soil-structure interaction

式中, τ(γ)為 剪應力,G與Gmax分 別為剪切模量與最大剪切模量; γ 為剪應變, γ0、a、b均為土性擬合參數。

采用混凝土塑性損傷本構模型模擬混凝土力學行為,采用三維實體八節點減縮積分單元離散混凝土和土體,采用三維二節點桿單元離散鋼筋網架。土體按照數值模擬精度要求離散,單元網格尺寸小于1/6~1/8 最小波長,對結構所在位置相鄰土體進行網格細化。

2.2 分析方法

土-地下結構系統在地震作用下的反應以一階振型為主,高階振型的影響相對較小,因此借鑒地上結構Pushover 分析中常用的倒三角形分布形式加載的思想,對土-地下結構系統進行推覆分析時,采用倒三角形水平慣性加速度分布形式,逐級增大地震動,直至地下結構完全破壞。相關文獻(劉晶波等,2009)顯示,在Pushover 分析中采用倒三角形加速度分布形式與動力計算結果符合較好。本文關注地下結構在強烈地震動作用下的破壞演化過程和失效模式,因此在水平荷載施加過程中不設置目標位移。

在以往的地下結構Pushover 分析中,均未對豎向地震動作用進行考慮。為此,本文在水平加速度施加前,將豎向地震動幅值采用與水平加速度一致的倒三角形式施加至模型中,近似地考慮豎向地震動對地下結構地震破壞反應的影響,模型計算簡圖如圖4 所示。

圖4 地下結構Pushover 分析方法力學模型Fig. 4 The mechanical analysis model of underground structure pushover method

3 分析結果

Ⅱ、Ⅲ類場地整體宏觀現象和結構內力基本一致,目前Ⅲ類場地地鐵車站較常見,因篇幅所限,僅對Ⅲ類場地2 層2 跨、2 層3 跨、3 層3 跨結構計算結果進行分析。

3.1 2 層2 跨結構

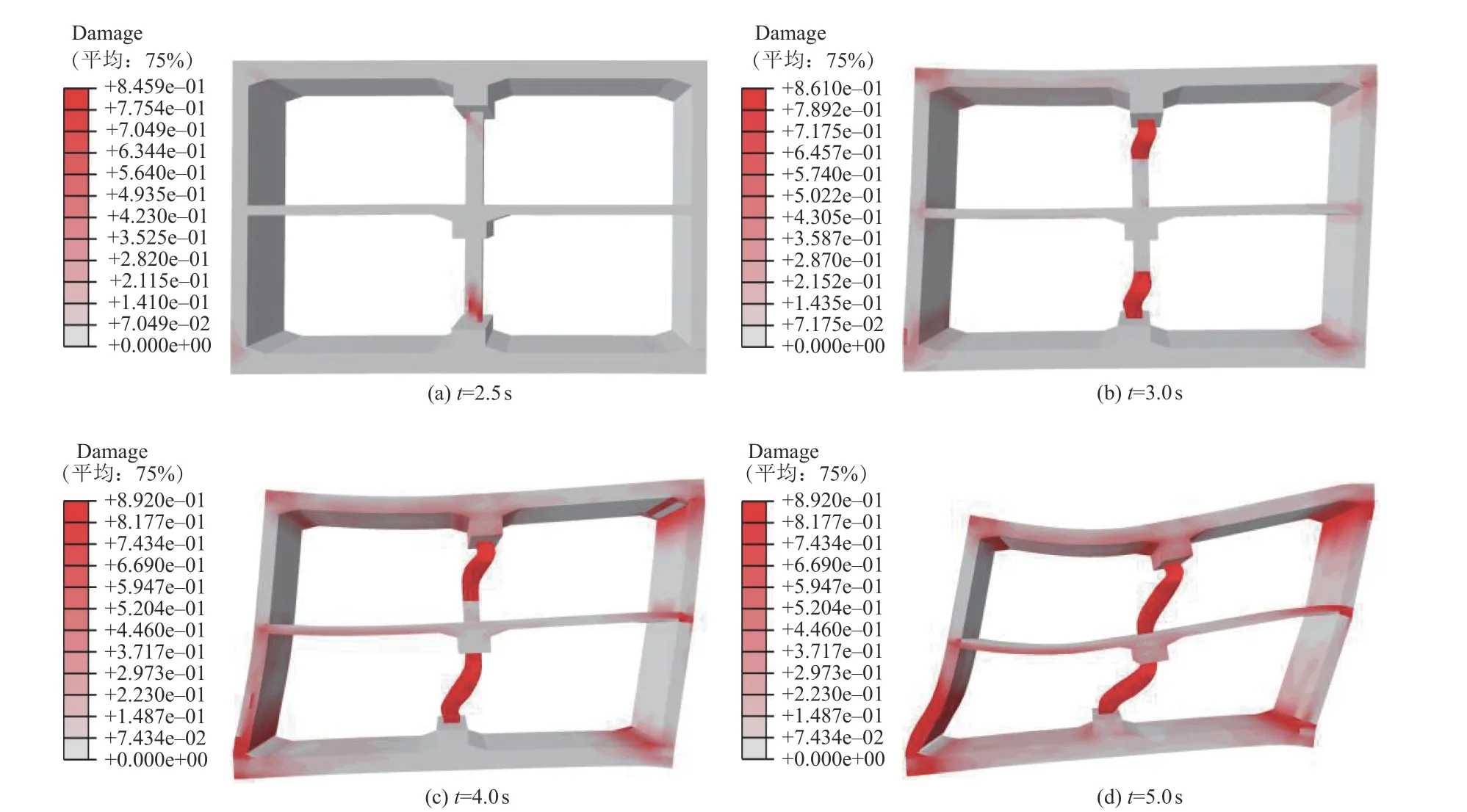

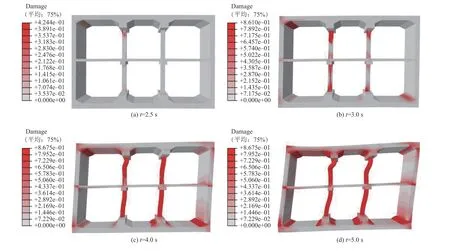

2 層2 跨車站結構在地震作用下,上層中柱頂部和下層中柱底部首先出現較明顯的損傷,且下層柱底部損傷程度略大于上層柱頂部,其他部位未出現明顯損傷,如圖5(a)所示。隨著地震作用(推覆作用)的增大,結構變形逐漸增加,柱端損傷逐漸向柱中擴展,同時結構部分板、墻交叉位置附近開始出現輕微損傷,如圖5(b)所示。當結構中柱損傷達一定程度時,呈現出S 形破壞形態,且損傷主要集中在柱中位置,此時,結構大多數位置出現了明顯損傷,且主要集中在結構板、墻交叉位置附近,由于中柱破壞而喪失豎向承載力,導致頂板出現一定程度的下塌破壞,如圖5(c)所示。當結構整體產生明顯的破壞時,中柱是結構損傷最嚴重的構件,如圖5(d)所示,由此推斷中柱是2 層2 跨車站結構抗震薄弱構件。

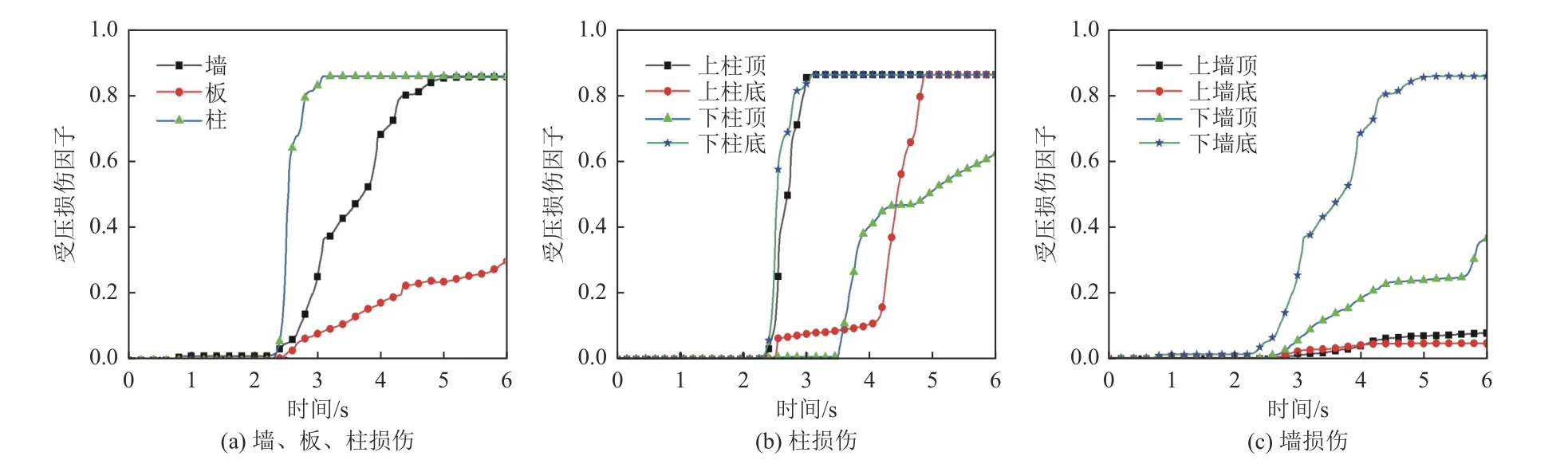

為進一步確定2 層2 跨車站結構關鍵抗震構件與易損位置(薄弱環節),同時結合結構宏觀破壞過程(圖5),提取側墻、板、中柱最大損傷位置受壓損傷因子進行對比分析,結果如圖6(a)所示。由圖6(a)可知,中柱損傷發展較快,在短時間內達到較高的損傷程度;相比之下,側墻損傷發展速度滯后于中柱,板損傷演化速度與累計損傷程度均明顯低于中柱和側墻,側墻、板、中柱損傷演化速度及累計損傷程度排序為中柱>側墻>板,可知中柱是地下結構關鍵抗震構件,側墻次之。為系統研究關鍵抗震構件薄弱位置,分別將中柱、側墻頂部、側墻底部損傷時程曲線進行對比,如圖6(b)、6(c)所示。由圖6(b)可知,對于2層2 跨車站結構,上層柱柱頂和下層柱柱底損傷較明顯,中板附近上層柱柱底和下層柱柱頂損傷較小,這主要是由于中板厚度較小,對中柱的約束作用較低,導致對該位置的彎曲作用降低。由圖6(c)可知,下層墻頂、底部損傷均大于上層墻,側墻相對于中柱是連續構件,體量相對較大,導致下層墻軸壓比明顯大于上層墻,因此降低了下層墻水平變形能力,在推覆作用下易產生較大的損傷。

圖5 推覆過程中混凝土受壓損傷(2 層2 跨結構)Fig. 5 Concrete compression damage during nappe(2 floors 2 spans)

圖6 受壓損傷對比(2 層2 跨結構)Fig. 6 Comparison of Pressure Damage(2 floors 2 spans)

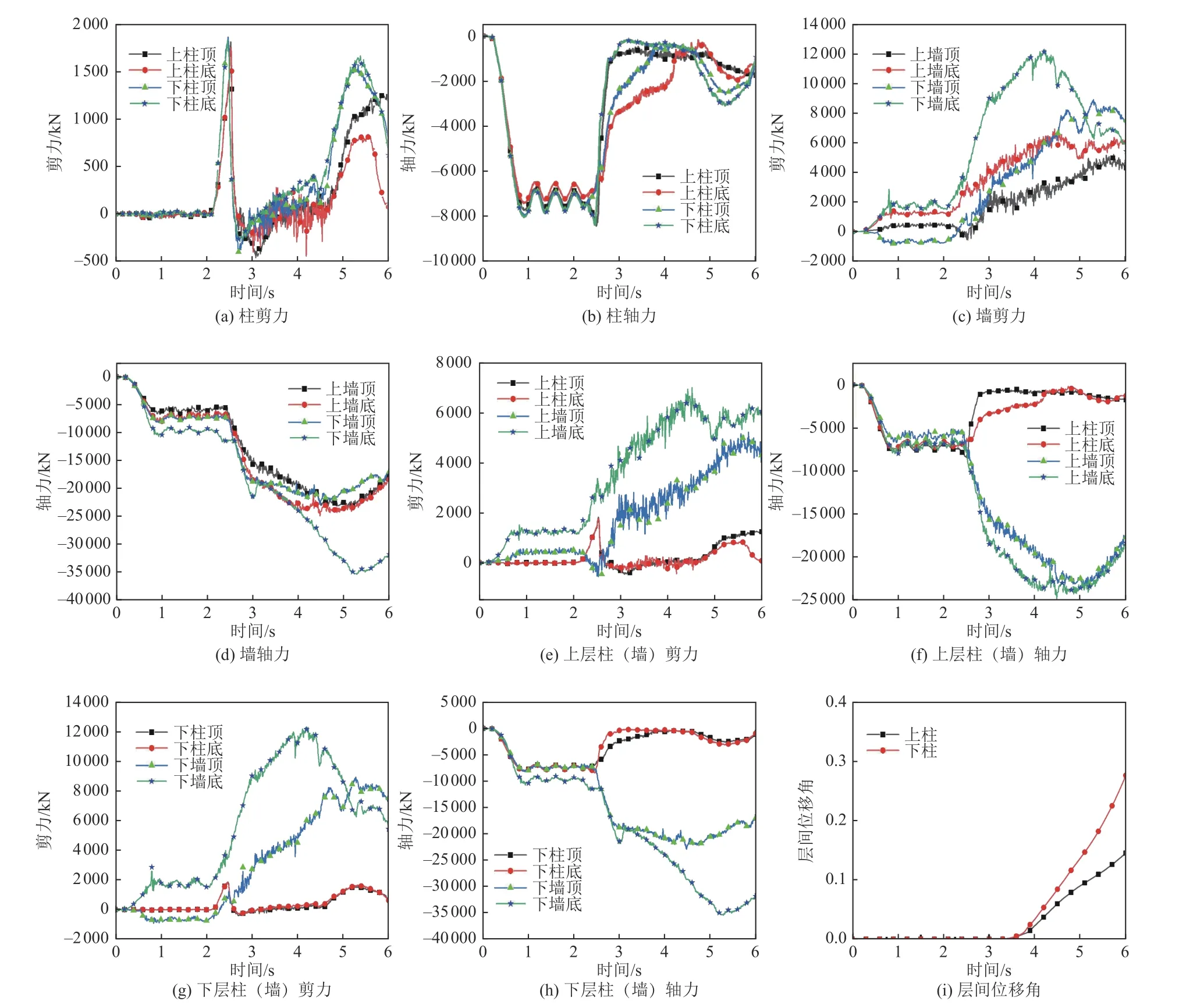

下層柱承擔著較大的軸力與剪力,對比柱頂、柱底發現,上層柱柱頂軸力、剪力大于柱底,下層柱柱底軸力、剪力均大于柱頂,如圖7(a)、7(b)所示。墻底軸力、剪力明顯大于墻頂,下層墻軸力、剪力明顯大于上層墻,如圖7(c)、7(d)所示。上、下層側墻(一側)承擔的剪力明顯大于中柱,如圖7(e)、7(f)、7(g)、7(h)所示,對于2 跨結構而言,每層中柱與兩面側墻協調工作,因此兩面側墻承擔的剪力大于中柱,由此可知,側墻是地下框架結構主要水平承力構件。在中柱出現損傷前,中柱承擔大部分軸力,出現損傷后,軸力逐漸由側墻分擔。下層柱層間位移角始終大于上層柱,這與下層柱損傷大于上層柱損傷的現象相對應,如圖7(i)所示。

圖7 結構內力(2 層2 跨結構)Fig. 7 Structural diagram(2 floors 2 spans)

3.2 2 層3 跨結構

2 層3 跨車站結構在地震作用下,上、下層柱頂、底部首先出現較輕微的損傷,其他部位未出現明顯損傷,如圖8(a)所示。隨著地震作用的增大,柱端損傷逐漸向柱中擴展,同時結構部分板、墻交叉位置附近開始出現塑性損傷,此時下層柱損傷程度略大于上層柱,如圖8(b)所示。當中柱損傷區域擴展至整個構件后,柱體呈現出S 形破壞形態,上層柱損傷集中在柱體中上部,而下層柱損傷主要集中在柱體中部,此時,結構大多數位置出現了明顯損傷,且主要集中在結構板、墻交叉處,如圖8(c)所示。當地震作用繼續增大時,上層柱出現明顯壓屈破壞,由于中柱破壞而喪失豎向承載力,導致頂板出現嚴重下塌破壞,此時結構側墻和樓板構件雖出現明顯的損傷甚至破壞,但總體而言,中柱是整個結構破壞程度最嚴重的構件,由此推斷中柱是2 層3 跨車站結構抗震薄弱構件,如圖8(d)所示。

圖8 推覆過程中混凝土受壓損傷(2 層3 跨結構)Fig. 8 Concrete compression damage during nappe(2 floors 3 spans)

為進一步確定2 層3 跨車站結構關鍵抗震構件與易損位置(薄弱環節),結合結構宏觀破壞過程(圖8),提取側墻、板、中柱最大損傷位置受壓損傷因子進行對比分析,得到與2 層2 跨結構類似的結論,即損傷演化速度及累計損傷程度排序為中柱>側墻>板,因此中柱是地下結構關鍵抗震構件,側墻次之。上層柱柱頂和下層柱柱底損傷較明顯,而中板附近上層柱柱底和下層柱柱頂損傷較小;下層墻由于軸壓比較大,導致其頂、底部損傷均大于上層墻,如圖9 所示。

圖9 受壓損傷對比(2 層3 跨結構)Fig. 9 Comparison of Pressure Damage(2 floors 3 spans)

與上層柱相比,下層柱承擔著更大的軸力和剪力,且上層柱、下層柱柱頂及柱底軸力、剪力大小相當,如圖10(a)、10(b)所示。下層墻承擔著較大的軸力和剪力,墻底軸力、剪力大于墻頂,這與墻底損傷大于墻頂的現象相對應,如圖10(c)、10(d)所示。對比墻、柱軸力和剪力可知,墻承擔大部分剪力,柱產生損傷前承擔大部分軸力,柱出現損傷后軸力逐漸由側墻分擔,如圖10(e)、10(f)、10(g)、10(h)所示。下層柱層間位移角始終大于上層柱,這與上層柱晚于下層柱出現損傷及下層柱損傷大于上層柱的現象相對應,如圖10(i)所示。

圖10 結構內力圖(2 層3 跨結構)Fig. 10 Structural diagram(2 floors 3 spans)

3.3 3 層3 跨結構

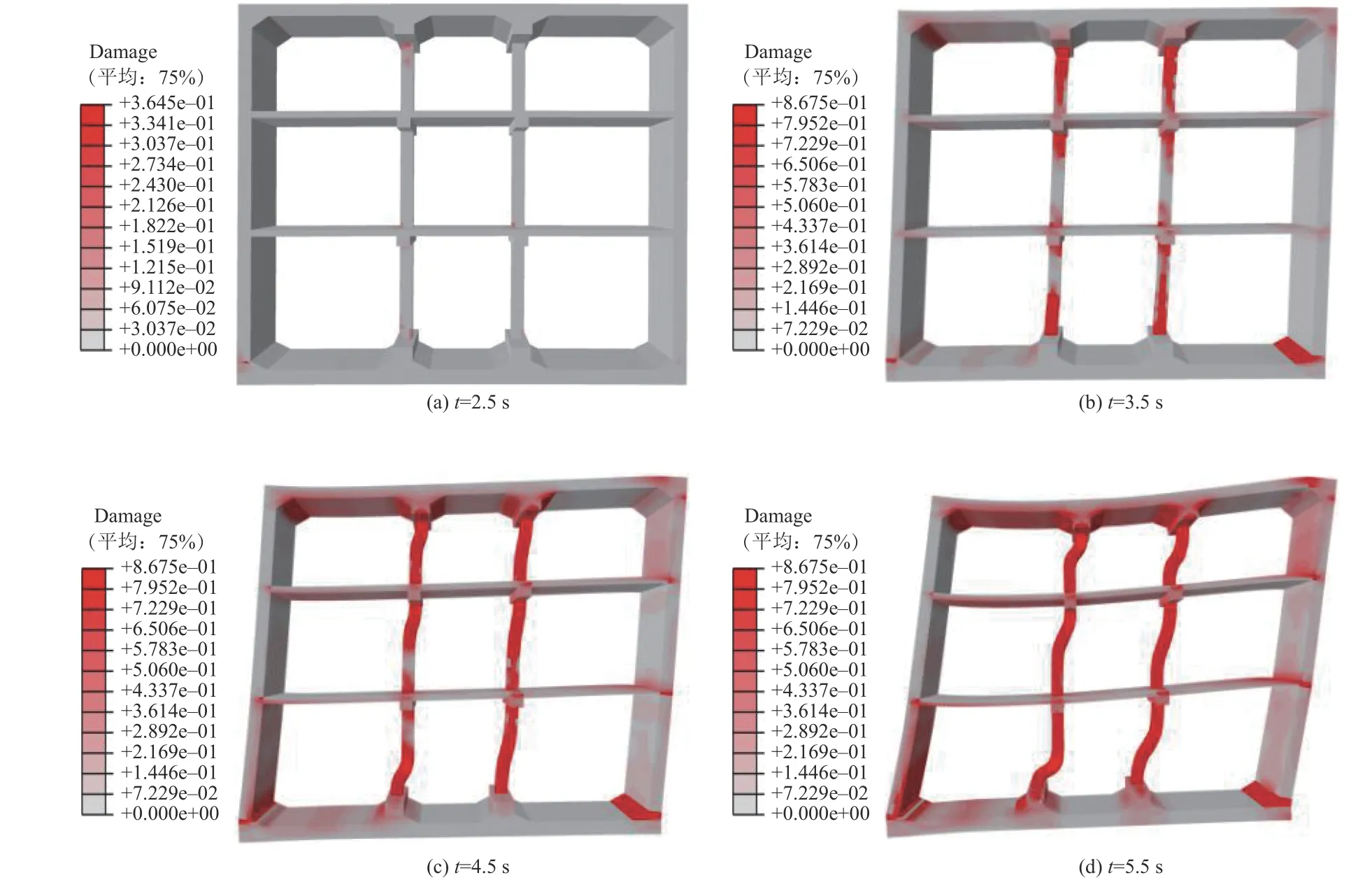

3 層3 跨車站結構在地震作用下,上、下層柱頂底端首先出現輕微的損傷,而中層柱以及其他部位未見明顯的損傷,如圖11(a)所示。隨著地震作用的增大,中層柱柱端出現了較輕的損傷;上、下層柱柱端損傷逐漸向柱中擴展,相比之下,下層柱損傷區域發展較快,幾乎擴展至整個構件,同時板、墻交叉處出現輕微損傷,如圖11(b)所示。當中柱損傷達一定程度后,上層柱頂端及下層柱底端呈現出S 形破壞形態,且柱體損傷主要集中在中部,此時中層柱雖出現了明顯損傷,但未出現S 形破壞形態,板、墻交叉處損傷進一步加大,如圖11(c)所示。地震動繼續增大后,3 層柱均產生了嚴重的S 形壓彎破壞,對比可知,中層柱破壞程度遠低于上、下層柱,如圖11(d)所示。最后由于中柱發生壓曲破壞而喪失豎向承載力,導致頂板出現嚴重的下塌破壞,此時結構頂板、中板、底板及側墻出現不同程度的破壞,其中頂板、底板及下側墻破壞最嚴重。總體而言,中柱損傷最嚴重,說明中柱是3 層3 跨車站結構抗震薄弱構件。

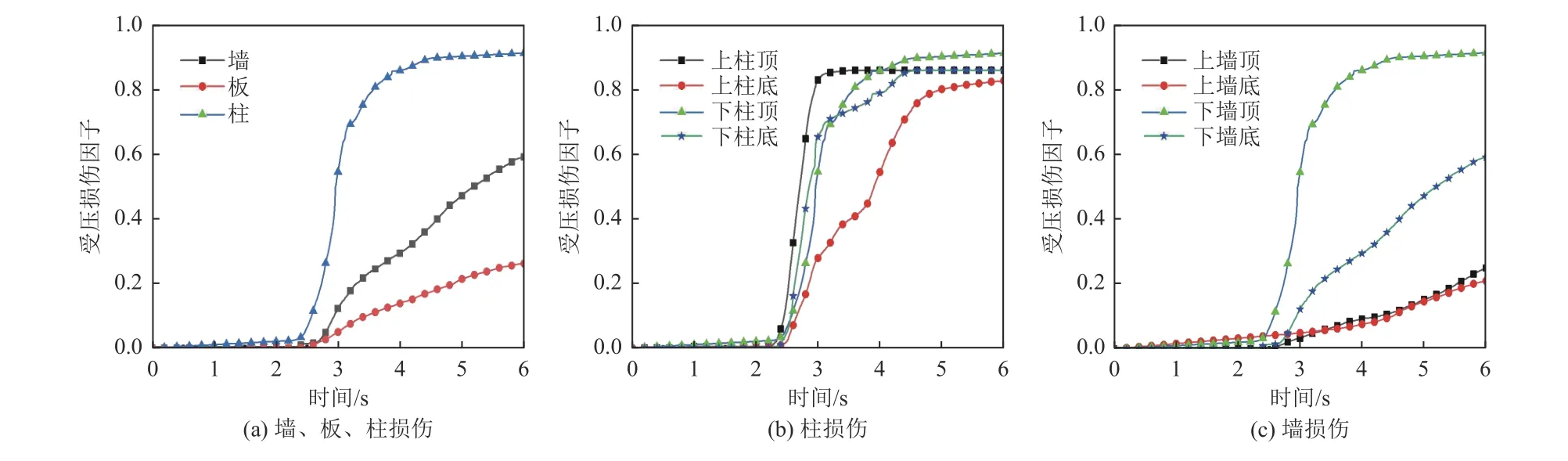

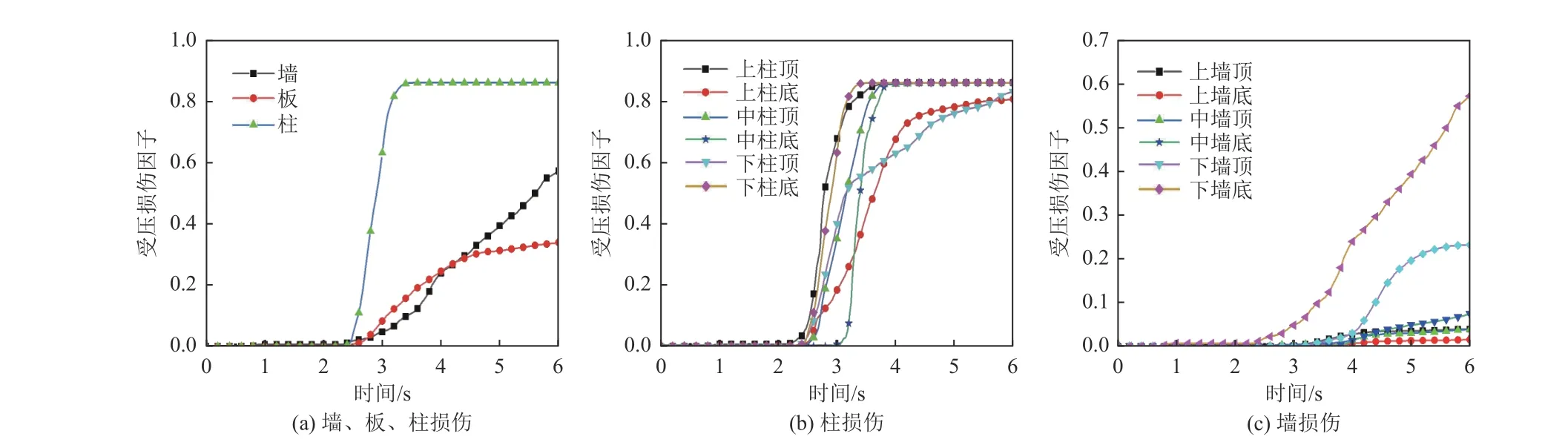

為進一步確定3 層3 跨車站結構關鍵抗震構件與易損位置(薄弱環節),同時結合結構宏觀破壞過程(圖11),提取側墻、板、中柱最大損傷位置受壓損傷因子進行對比分析,可得與2 層2 跨、2 層3 跨結構類似的結論,即損傷演化速度及累計損傷程度排序為中柱>側墻>板,因此中柱是地下結構關鍵抗震構件,側墻次之;上層柱柱頂與下層柱柱底損傷發展較快且最大,中層柱損傷相對較小;由于下層墻有較大的軸壓比,導致下層墻底損傷較中層墻和上層墻大,如圖12 所示。

圖11 推覆過程中混凝土受壓損傷(3 層3 跨結構)Fig. 11 Concrete compression damage during nappe(3 floors 3 spans)

圖12 受壓損傷對比Fig. 12 Comparison of Pressure Damage

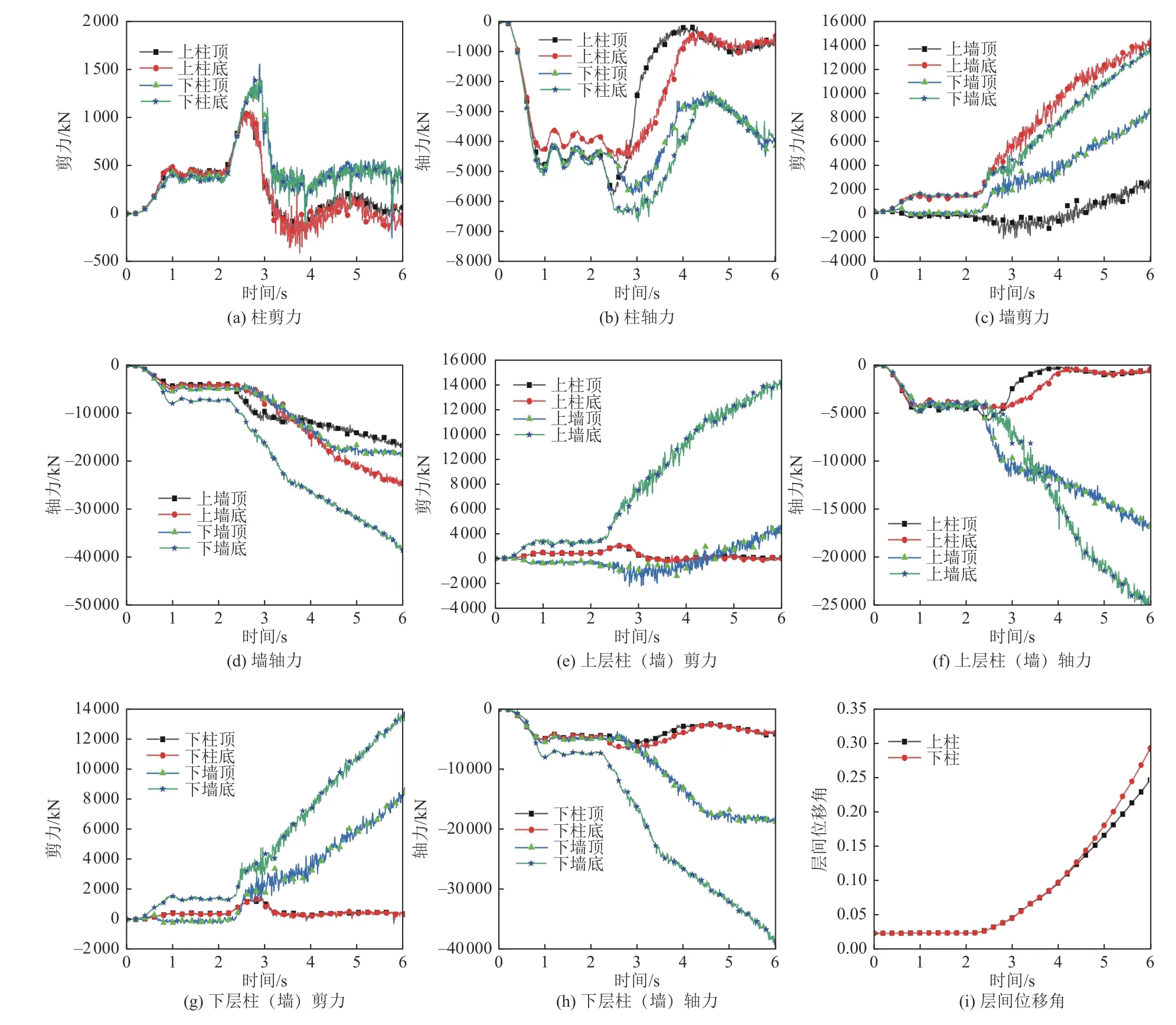

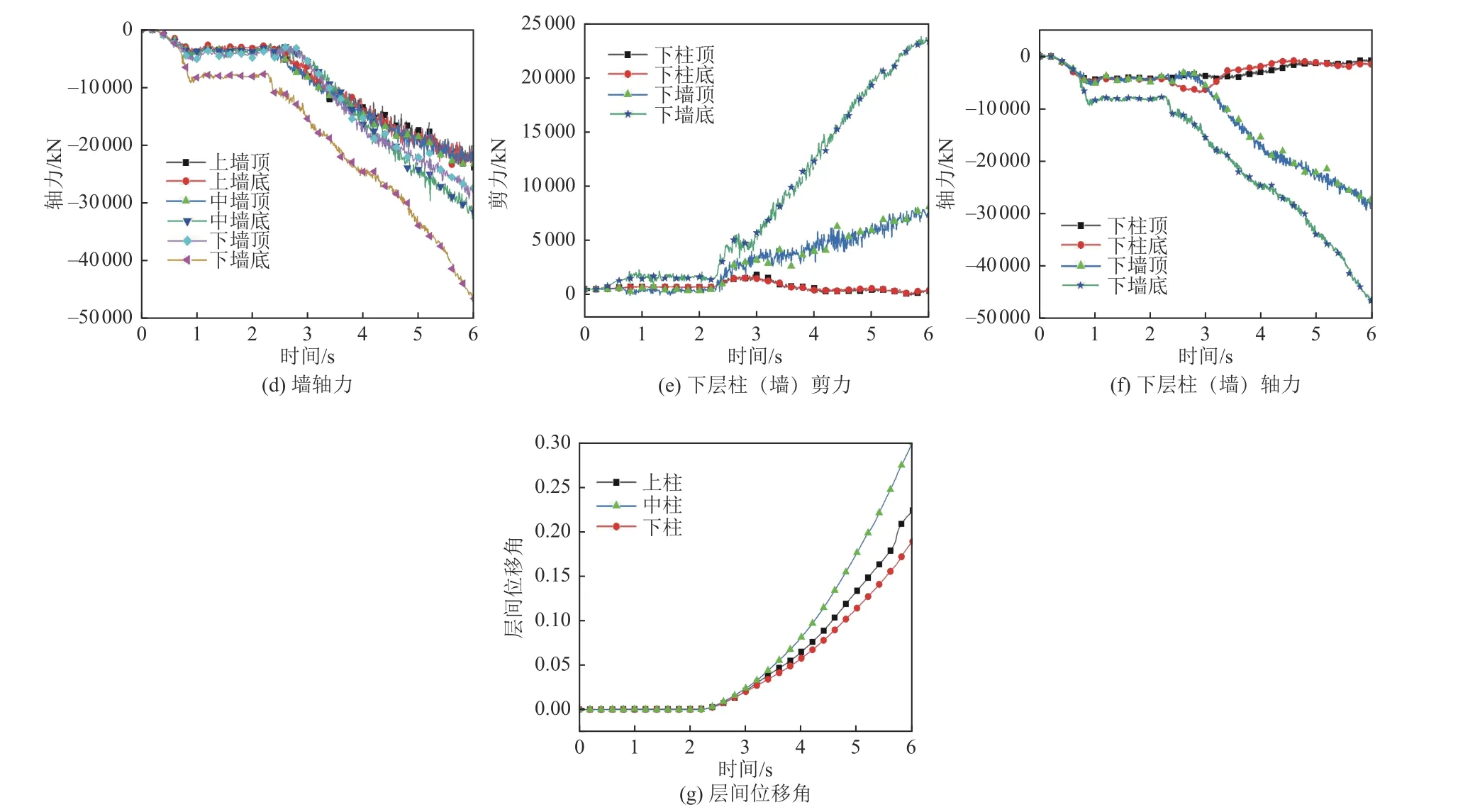

3 層中柱軸力由上至下逐漸增大,而中層柱剪力小于上、下層柱,由此推斷上層柱具有較好的延性,如圖13(a)、13(b)所示。下層墻底部相較于墻體其他部位,承擔了較大的軸力、剪力,如圖13(c)、13(d)所示。對比下層柱(上、中層柱結果相同)與側墻軸力、剪力可知,側墻承擔了大部分剪力,柱出現損傷前承擔大部分軸力,柱出現損傷后軸力逐漸分擔給側墻,如圖13(e)、13(f)所示。中層柱層間位移角始終低于上、下層柱,這較好地解釋了中層柱破壞晚于其他層柱的現象,如圖13(g)所示。

圖13 結構內力圖(3 層3 跨結構)Fig. 13 Structural diagram(3 floors 3 spans)

4 結論

本文采用地下結構Pushover 分析方法對Ⅱ、Ⅲ類場地9 座不同結構形式的地鐵車站結構進行了系列擬靜力推覆分析,系統研究了多層地鐵車站結構地震破壞反應與薄弱環節,得出以下結論:

(1)對于Ⅱ、Ⅲ類場地多層地鐵車站結構而言,中柱是關鍵抗震構件,地震作用下易先于其他構件產生損傷甚至破壞;相比之下,側墻具有較好的抗震性能,在地震作用下不易產生較大損壞。車站結構出現整體性塌毀主要是由于中柱首先產生剪切破壞而喪失豎向承載力導致的。

(2)中柱是Ⅱ、Ⅲ類場地多層地鐵車站結構重要豎向承力構件,側墻是主要水平承力構件。

(3)Ⅱ、Ⅲ類場地多層地鐵車站結構構件損傷演變速度及損傷累計程度排序為中柱>側墻>板;中柱頂、底端和墻、板交界位置在地震作用下易產生損傷破壞,建議在抗震設計中對這些位置適當地進行加強處理。

(4)對于Ⅱ、Ⅲ類場地多層地鐵車站結構而言,結構底層中柱和側墻通常承受更高的軸壓作用,使其損傷和破壞先于上層構件。