南亞S 區塊濱岸砂壩儲層描述及內幕差異性研究

董玉文,桂志先,歐榮生,陳旭,3,宋昊,柯欽,董孟玲,3

1.油氣地球化學與環境湖北省重點實驗室(長江大學資源與環境學院),武漢 430100

2.青海油田公司勘探事業部,甘肅敦煌 736202

3.長江大學錄井技術與工程研究院,湖北荊州 434023

4.中石油東方地球物理公司研究院,河北涿州 072750

0 引言

濱岸砂壩是海相沉積盆地開闊海岸地帶廣泛分布的儲集砂體,處于海洋作用影響海底的高能帶附近,常年受到海洋多重改造作用,多形成與海岸線大致平行或斜交的砂壩復合體,平面上為較窄的條帶狀,延伸距離遠,分布規模大[1-6]。一般認為,濱岸砂壩因其“巖性分選好、橫向連通性好和高孔高滲”的特點,并且緊鄰陸棚相泥巖,是海岸沉積相帶巖性油氣藏有利的勘探目標[7-10]。然而隨著油氣田評價開發的深入,復雜的油水關系表明砂壩內部儲層物性變化快,儲層連通性也不具有均質儲層的貫通特征,儲層內部具有較強的非均質性。事實上,濱岸砂壩沉積過程中,其沉積特征、分布規模和砂體空間分布主要受海岸帶地貌坡度變化、海水能量、海平面變化和物源條件等因素的制約,濱岸砂壩內部經常發育影響流體滲流的泥質成分,導致砂體之間的連通關系變得復雜[10-13]。

位于南亞地區印度河盆地的塔爾斜坡S區塊,是目前南亞地區重要的產油氣區。該地區下白堊統發育厚層海相濱岸砂壩沉積,為最有利的儲集砂體[14-16]。然而在砂壩型油氣藏評價開發過程中,由于對砂壩儲層變化規律認識不清,經常面臨著砂壩儲層橫向連通性差、沉積微相變化快,甚至油水關系矛盾的難題[17-22],制約了砂壩型油氣藏的快速開發進程。隨著S 區塊三維地震的全區覆蓋及大批評價井的完鉆,亟需人們借助多種技術手段,從整體上對S區塊砂壩型儲層空間分布特征,尤其是砂壩儲層的砂泥分布特征、微相劃分及儲層內幕差異性等方面有更加深入的認識。因此,本文綜合利用30 多口井取心資料以及鉆井、測井、分析測試和地震數據,在砂壩沉積相標志分析的基礎上,開展砂壩沉積微相劃分,對砂壩型儲層進行精細描述,闡明砂壩儲層內部的差異性,為砂壩型儲層精細開發提供技術支撐。

1 地質概況

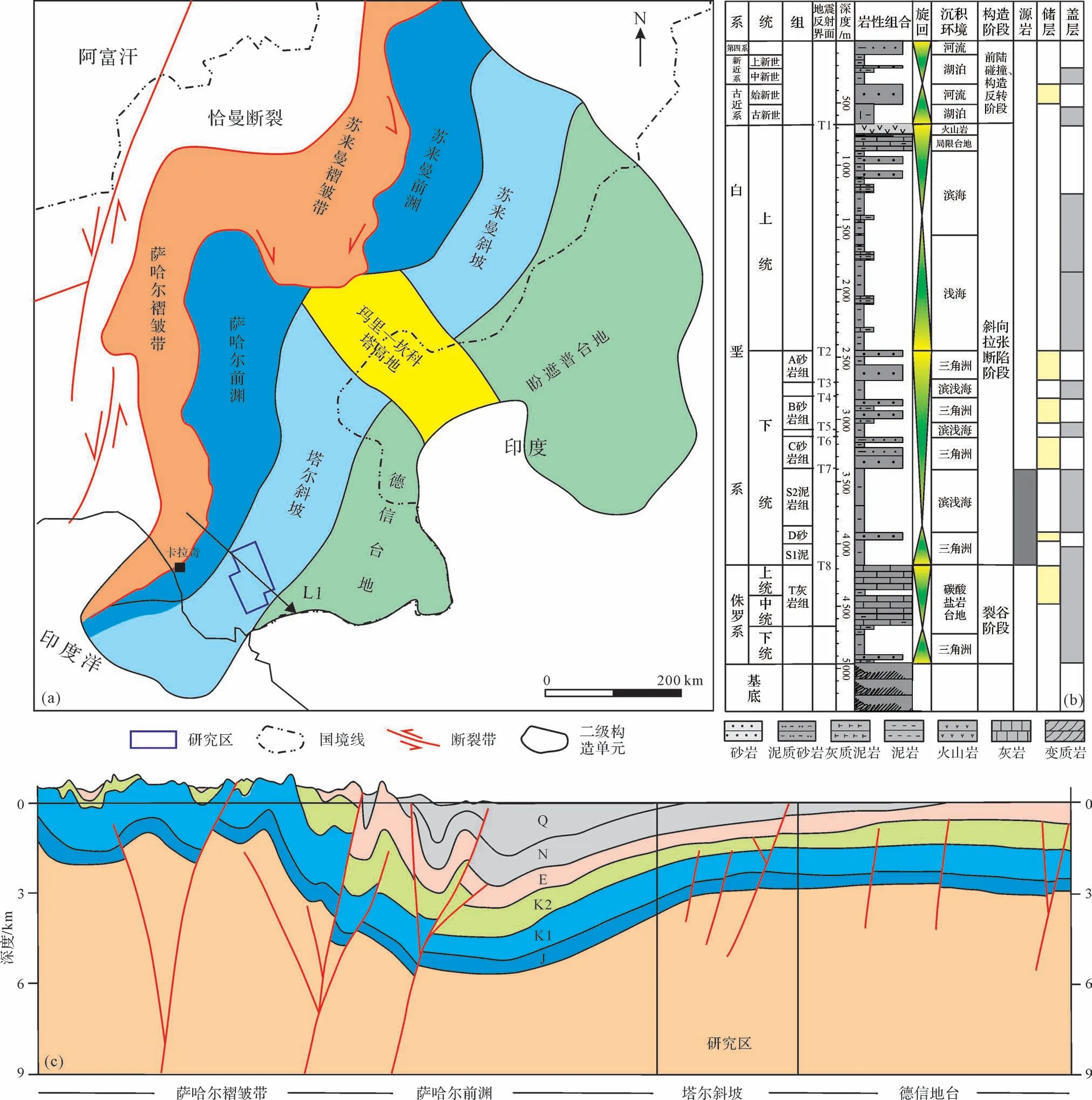

印度河盆地構造位置處于喜馬拉雅山南部,面積約38×104km2,盆地主體由向西北傾斜的大陸架組成,形成于古生界花崗巖基底之上的中、新生代盆地,構造演化主要經歷了三大階段,包括三疊—侏羅紀裂谷階段、白堊紀被動大陸邊緣演化階段和古近紀以來前陸階段[14-16]。盆地構造單元劃分上,自西到東依次為:西部褶皺造山帶(蘇來曼和薩哈爾褶皺帶),中部前淵帶(蘇來曼前淵和薩哈爾前淵帶)和東部隆后盆地(北部盼遮普臺地、中部瑪里—坎科塔高地和南部德信臺地、塔爾斜坡)(圖1a)。沉積地層主要由碎屑巖和碳酸鹽巖組成,含少量火山巖,最大地層沉積厚度約6 000 m[16-18](圖1b,c)。

圖1 盆地構造單元劃分(a)、地層綜合柱狀(b)和南部L1 地質大剖面(c)(剖面位置見圖1a)Fig.1 (a) Basin tectonic element division; (b) generalized stratigraphic column; and (c) L1 geological structure section of southern part. Section location shown in Fig.1a

盆地油氣資源十分豐富,以塔爾斜坡S 地區為例,目前發現了近十個油氣田,油氣藏類型以構造油氣藏為主,含少量巖性地層或復合油氣藏[14,19-21]。主要目標層系為下白堊統,發育四套砂巖組(A、B、C和D砂巖組),沉積環境為海相三角洲—濱淺海相沉積,其中頂部A 砂巖組為開闊海岸相濱岸砂壩沉積,發育優質儲層,油氣充滿度高,油氣產量占四套砂巖組的90%以上[22-24],是油氣評價開發的主要目標。本文以頂部A 砂巖組濱岸砂壩儲層為研究對象,開展儲層精細描述及含油氣性研究。

2 砂壩沉積相標志

2.1 巖石礦物成分

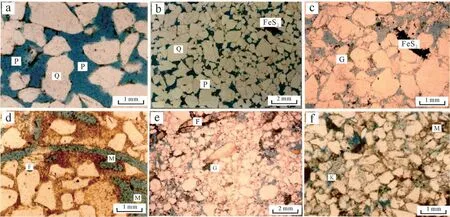

鉆井取心揭示A 砂巖段巖性以細、粉砂巖和泥質粉砂巖為主,含少量中砂巖,平均粒徑為0.09~1.32 mm。巖性成分中石英顆粒含量高(含量范圍為81%~96%),而長石和巖屑含量較低,分別為1%~9%和3%~18%。鑄體薄片分析發現,砂巖顆粒分選中等—好,磨圓度為次棱狀—次圓狀,顆粒間接觸方式以點、線型為主,原生孔隙十分發育,黏土雜基含量低,見硅質膠結作用。這些反映沉積物處于濱淺海環境,水體能量較強,沉積物受到海水往返篩選和改造作用,砂質較純、成熟度較高(圖2a~c)。

另外,鏡下可見一定數量的海相雙殼類生物碎片,常見磨損和圓化現象,生物碎屑淋濾后發生溶蝕形成鑄模孔(圖2d~f)。自生礦物類型多樣,除了白云石、方解石、高嶺石和石英自生加大邊外,還見鐵硅酸鹽類礦物和一些磷酸鹽類礦物,如(鮞)海綠石等。部分鉆井可見少量黃鐵礦顆粒,呈現出分散狀分布特征(圖2b,c)。(鮞)海綠石的發現,揭示了砂壩沉積處于水下還原、緩慢沉積的濱淺海環境[25]。

圖2 濱岸砂壩鑄體薄片分析P:孔隙,Q:石英,F:生物碎屑,G:海綠石顆粒,M:生物碎片淋濾后的鑄模孔,K:高嶺石,FeS2:黃鐵礦顆粒Fig.2 Casting thin sections of sandbar sediments

2.2 巖心沉積構造

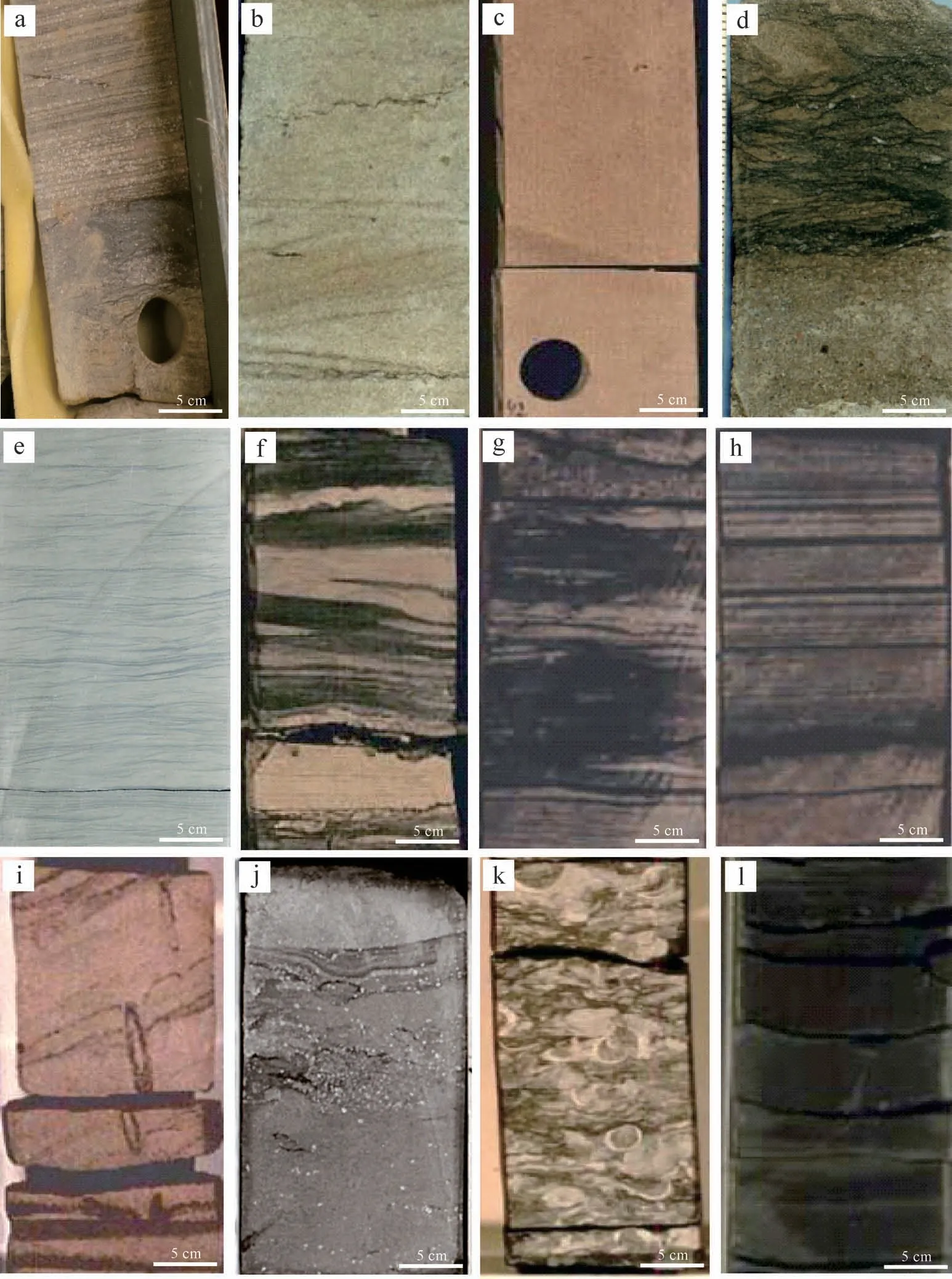

A砂層組沉積構造特征豐富,這有助于恢復濱岸砂壩沉積巖相古地理條件。在中—細砂巖較粗巖性段,發育塊狀層理、平行層理和低角度交錯層理,部分含生物介殼薄夾層(圖3a~c),反映高能的濱淺海沉積環境。風暴交錯層理揭示正常浪基面以下存在風暴流作用,巖心底部巖性成分粗,含泥礫、粗顆粒砂巖與生物介殼碎片互層,粒度向上變細,逐漸遞變為透鏡狀砂巖或泥巖等細粒沉積,局部含生物介殼(圖3d)。

細—粉砂巖段主要發育波狀紋層和波狀交錯層理,局部出現了薄的泥質條帶夾層;薄互層段則出現了壓扁層理、水平層理等典型沉積構造,這些均反映了濱海環境淺水區水流頻繁動蕩的作用[26-27](圖3e~h)。粉砂質泥巖和泥巖較細粒沉積物常處于(弱)還原和弱沉積水動力環境,非常有利于海洋生物的生長和活動,因此細粒沉積物中軟體類、介殼類化石豐富。此外,生物活動往往會改造或破壞其原生沉積構造,見垂向生物潛穴,或者沉積物呈現團塊狀、部分紋層變形的特點(圖3i~l)。

圖3 濱岸砂壩沉積構造分析(a)中砂巖,平行層理,夾薄層介殼碎片(壩中);(b)細砂巖,交錯層理(壩中);(c)中砂巖,底部含細礫,塊狀層理(壩中);(d)細砂巖,底部塊狀層理(含泥礫),上部風暴交錯層理;(e)粉砂巖,波狀交錯層理(壩緣);(f)粉砂巖,透鏡狀層理(壩緣);(g)泥質粉砂巖,壓扁層理(壩緣);(h)泥質粉砂巖,水平層理(壩緣)(i)泥質粉砂巖,垂向洞穴(壩緣);(j)粉砂質泥巖,生物擾動現象:團塊狀、部分紋層變形(壩間);(k)粉砂質泥巖,鈣質膠結嚴重,豐富生物介殼(壩間);(l)深黑色、塊狀泥巖(淺海泥巖)Fig.3 Depositional structures of sandbar sediments

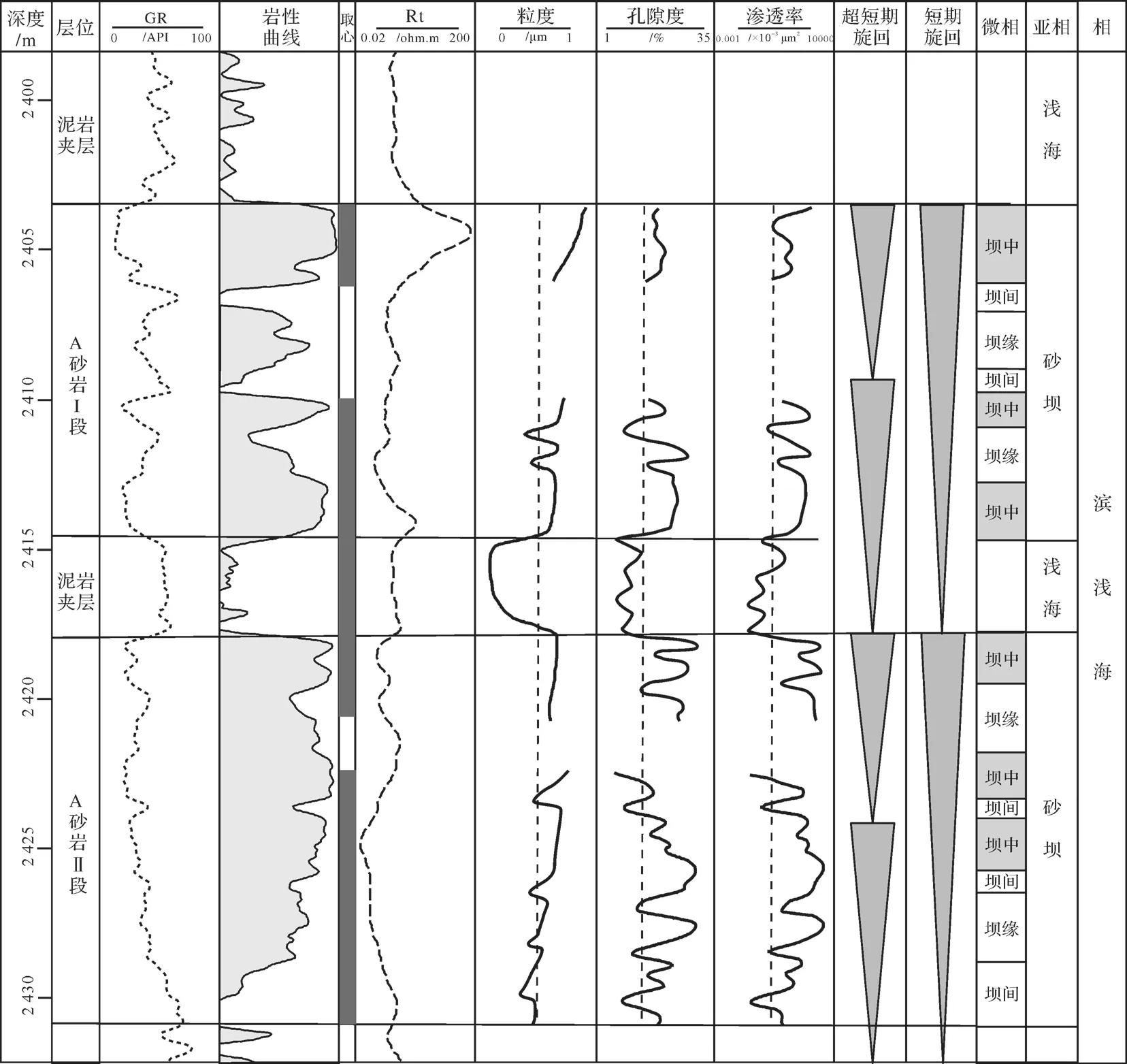

2.3 測井相

A 砂層組測井相組合特征多樣。在中—細砂巖較粗巖性段,測井相類型為中高幅、光滑或微齒化箱型,頂、底部多為突變接觸關系,反映水動力條件強、砂巖純凈的特點。在細—粉砂巖段,測井相以中高幅、齒化漏斗形或小型鐘型為主,沉積序列多為下粗上細的反旋回。在薄的砂泥互層段,常見指狀或齒化漏斗型,反映較弱的水動力條件。在泥巖較細粒沉積中,測井相為高幅、平直線型,反映還原的水動力環境(圖4)。

圖4 A 砂層測井解釋圖Fig.4 Well log interpretation of A sand

2.4 地震相

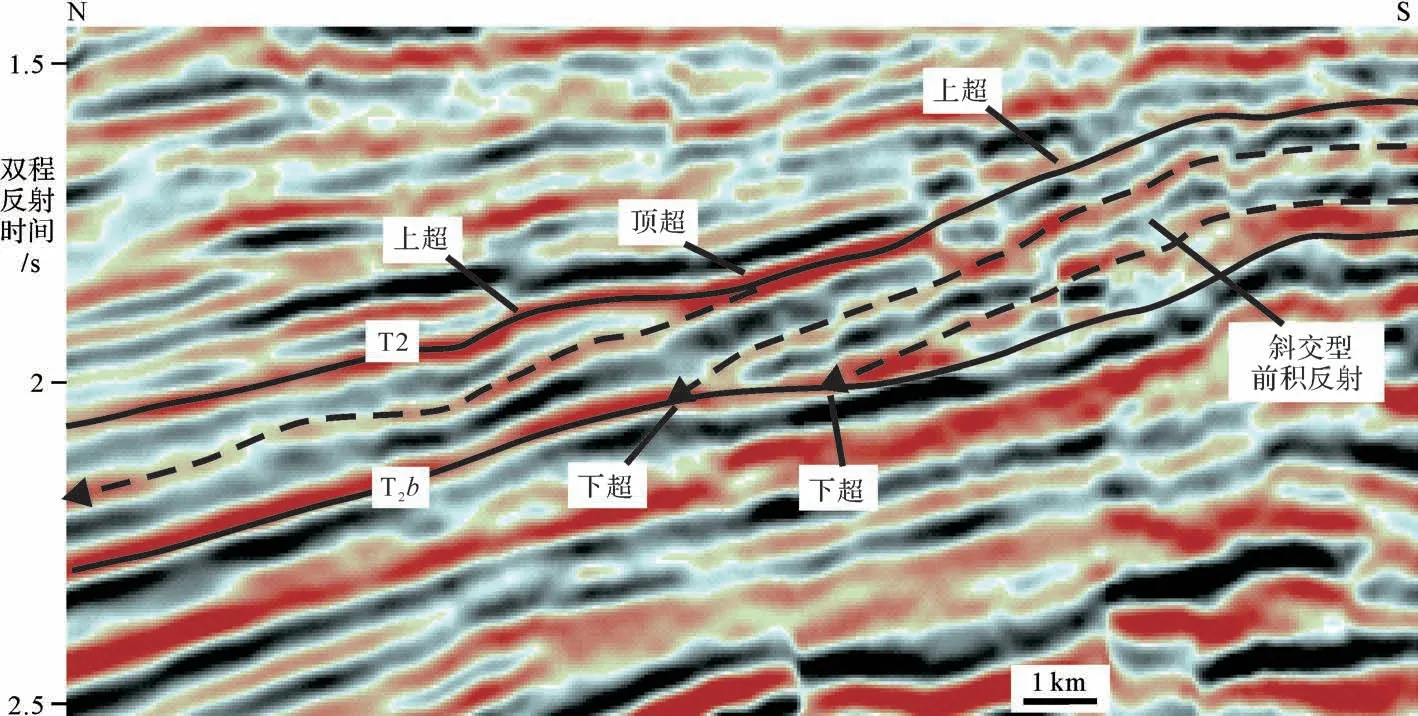

白堊系A砂層組沉積時期,S區塊由南向北發育向海洋進積的沉積層序。以順物源方向地震剖面為例,在A砂層頂底界面限定的地震相單元內,發育斜交型前積反射結構,前積規模較小,地震波組時窗小于0.5 s,相當于1~2個同相軸間距。前積層傾角為較低角度傾斜,不同的前積反射層大致平行,部分重復疊置。該特征反映了水體寬淺、坡度平緩的沉積環境,砂壩為垂向疊置或者向海進積的特點(圖5)。

圖5 A 砂層地震相特征Fig.5 Seismic facies of A sand

3 儲層內幕差異性

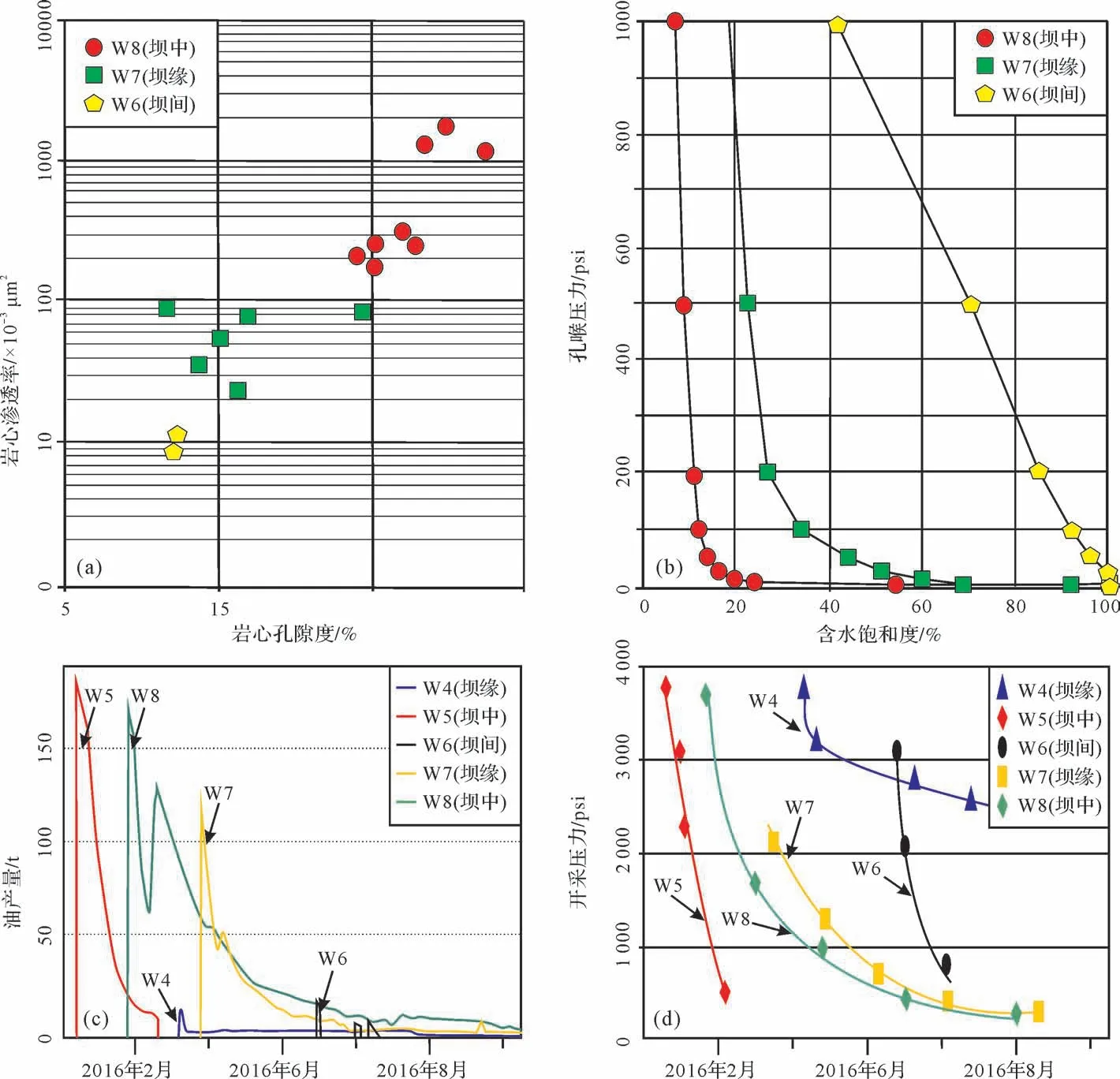

隨著評價開發程度的深入,越來越多的學者發現砂壩內部仍舊存在較強的非均質性[28-30],這導致油氣分布復雜。以研究區濱岸砂壩為例,目前已鉆井5口(W4~W8 井),不同鉆井分析測試結果差異較大,主要表現為以下3 點:1)W6~W8 井的巖心儲層物性變化快,孔隙度范圍大約8%~34%,滲透率為(10~1 100)×10-3μm2。2)測井含水飽和度與壓力交匯擬合分析顯示,W6~W8井的孔喉結構及排替壓力相差較大。3)W4~W8井的距離處于2 km之內,然而在同樣的開采工藝條件下,不同油井的開采壓力變化大、產油量及遞減曲線相差懸殊(圖6)。

圖6 濱岸砂壩體單井分析測試結果(a)孔滲關系;(b)毛管壓力曲線;(c)產量曲線;(d)開采壓力曲線Fig.6 Well test results of sandbar

3.1 砂壩微相劃分

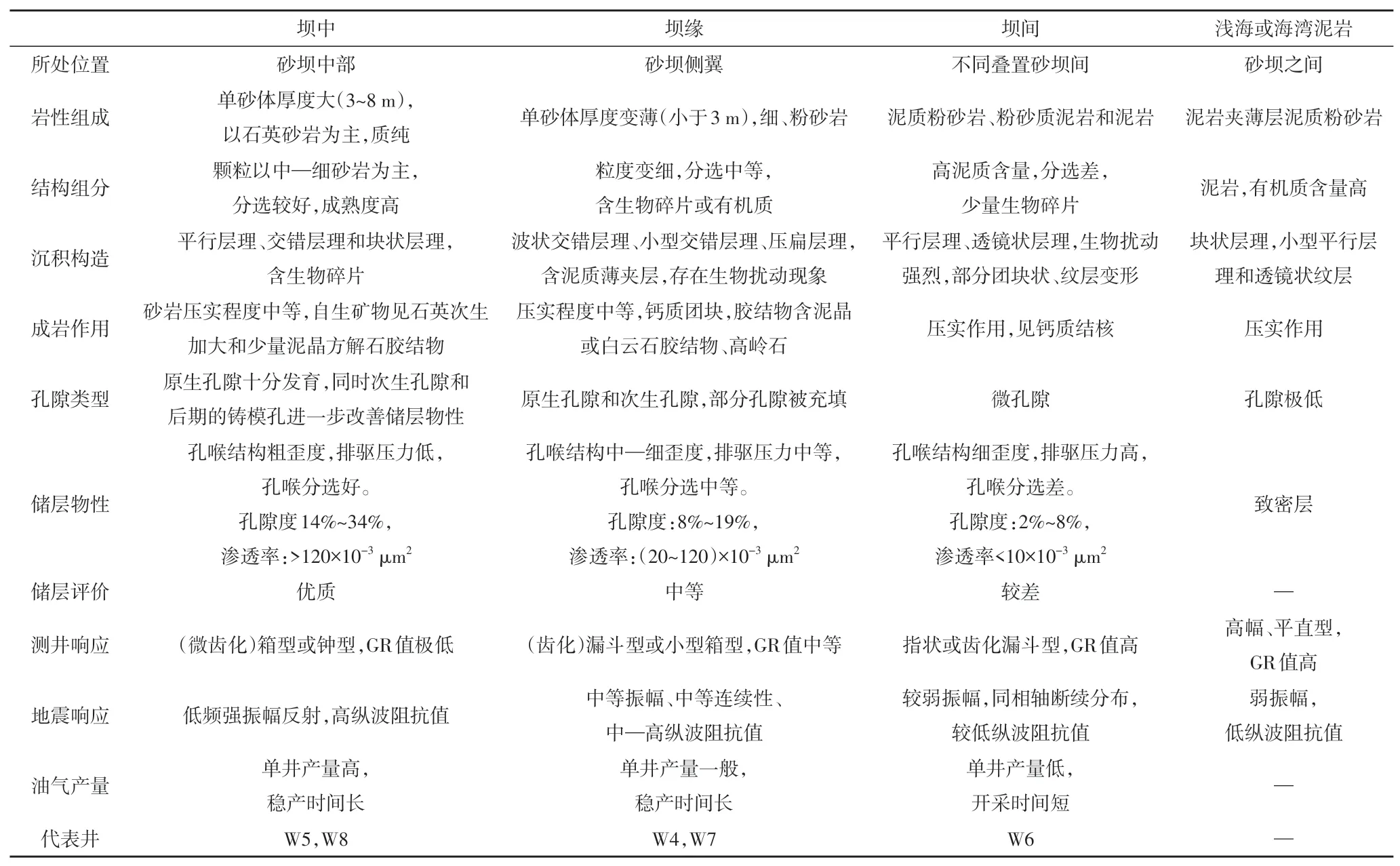

根據沉積相標志和鉆井分析測試分析結果,將濱岸砂壩劃分為壩中、壩緣、壩間和淺海或局限海灣泥巖等4 種微相類型,以達到儲層精細刻畫的目的(表1)。

表1 砂壩沉積微相標志、類型及識別特征Table 1 Sandbar microfacies marker, type and depositional features

3.1.1 壩中微相

處于砂壩中部,單砂體厚度大(3~8 m),以中—細砂巖為主,且多為石英砂巖,分選較好,成熟度高(圖2a)。主要發育平行層理、交錯層理和塊狀層理,部分含生物碎片(圖3a~c)。砂巖壓實程度中等,自生礦物見石英次生加大和少量泥晶方解石膠結物。壩中微相儲集砂體受海水淘洗改造作用影響,原生孔隙十分發育,同時次生孔隙和后期的鑄模孔進一步改善了儲層物性(圖2a~c),儲層孔隙度變化范圍為15%~34%,平均24.6%,滲透率一般大于120×10-3μm2,最高可達2 050×10-3μm2。此外,W8井壩中微相測試曲線擬合分析顯示,孔喉結構為粗歪度,排驅壓力較低,孔喉分選好(圖6a,b)。測井相表現為(微齒化)箱型,GR 值極低,普遍小于18 API,說明泥質含量低,構成優質儲層(圖4)。同時,W8井單井產量高,穩產時間長,證實壩中微相具有良好的儲油物性(圖6c,d)。

3.1.2 壩緣微相

處于壩主體邊緣或側翼部位,單砂體厚度小(小于3 m),多為粉砂巖,粒度變細,分選中等,含一定數量的生物碎片或少量有機質(圖2e)。主要發育波狀紋層、小型交錯層理和壓扁層理等,含有泥質夾層和生物擾動現象(圖3f~i)。砂巖壓實程度中等,見鈣質團塊,膠結物含石英次生加大、泥晶方解石或白云巖膠結物、黃鐵礦和高嶺石等(圖2d~f)。孔隙類型包括原生孔隙和次生孔隙,然而由于泥質含量增加,孔隙往往部分被鈣質膠結物、泥質或少量黃鐵礦等充填,一定程度上降低了儲集性能,壩緣微相儲層孔隙度變化范圍為8%~19%,平均12.7%,滲透率變化范圍為(20~120)×10-3μm2。此外,W7井壩緣微相分析顯示,孔喉結構為中—細歪度,排驅壓力中等,孔喉分選中等(圖6a,b)。測井相以(齒化)漏斗型或小型箱型為主,GR值中等,測量值范圍為18~45 API(圖4)。W7 井(壩緣微相)毗鄰W8 井(壩中微相),雖同處于濱岸砂壩相帶,但其儲集物性、原油產能及穩產時間均不及W8井(圖6c,d),這表明沉積微相通過控制其儲集性能的變化,進而控制了砂壩內油氣分布。

3.1.3 壩間微相

發育位置處于不同疊置砂壩之間,以偏細粒沉積夾薄層砂質為主,泥質含量偏高。主要發育平行層理和小型透鏡狀層理,生物擾動現象強烈,使沉積物呈現團塊狀、部分紋層變形的特點(圖3j,k)。砂巖以壓實作用為主,含鈣質膠結。砂壩間的孔隙類型以微小孔隙為主,孔隙度變化范圍為2%~8%,一般小于6%,滲透率小于20×10-3μm2,儲集物性較差。W6井壩間微相孔隙結構分析表明,該孔喉結構成細歪度、排驅壓力高、孔喉分選差(圖6a,b)。測井相為指狀或齒化漏斗型,GR 值高,大于45 API(圖4)。W6井鉆遇壩間微相,鉆井揭示巖性為泥巖夾(泥質)粉砂巖,油氣產量低,且生產時間短(圖6c,d),目前W6 井已經停產,說明壩間微相不僅自身儲集性能差,又可降低砂壩儲層之間連通性。

3.1.4 淺海或局限海灣泥巖

由于海平面頻繁變化,淺海泥巖常常與濱岸砂壩伴生,且往返穿插于濱岸砂壩內部,增強了砂壩儲層的非均質性,故單獨列出。巖性普遍致密,以黑色和深灰色泥巖為主,局部夾薄層泥質粉砂巖,有機質含量高。巖心沉積構造以塊狀層理為主,少量小型平行層理和透鏡狀紋層(圖3l)。測井相為高幅、平直線型,GR 值大于60 API(圖4)。該類泥巖孔滲極低,不是有效儲層,常以隔夾層的方式出現。

3.2 儲層內部差異性

該砂壩油藏受構造和巖性雙重因素控制,為構造—巖性復合油氣藏。不同鉆井(W4~W8 井)揭示砂壩內部沉積微相變化快,其中W5 和W8 井鉆遇了壩中微相,W4 和W7 井鉆遇了壩緣微相,W6 井鉆遇了壩間微相。

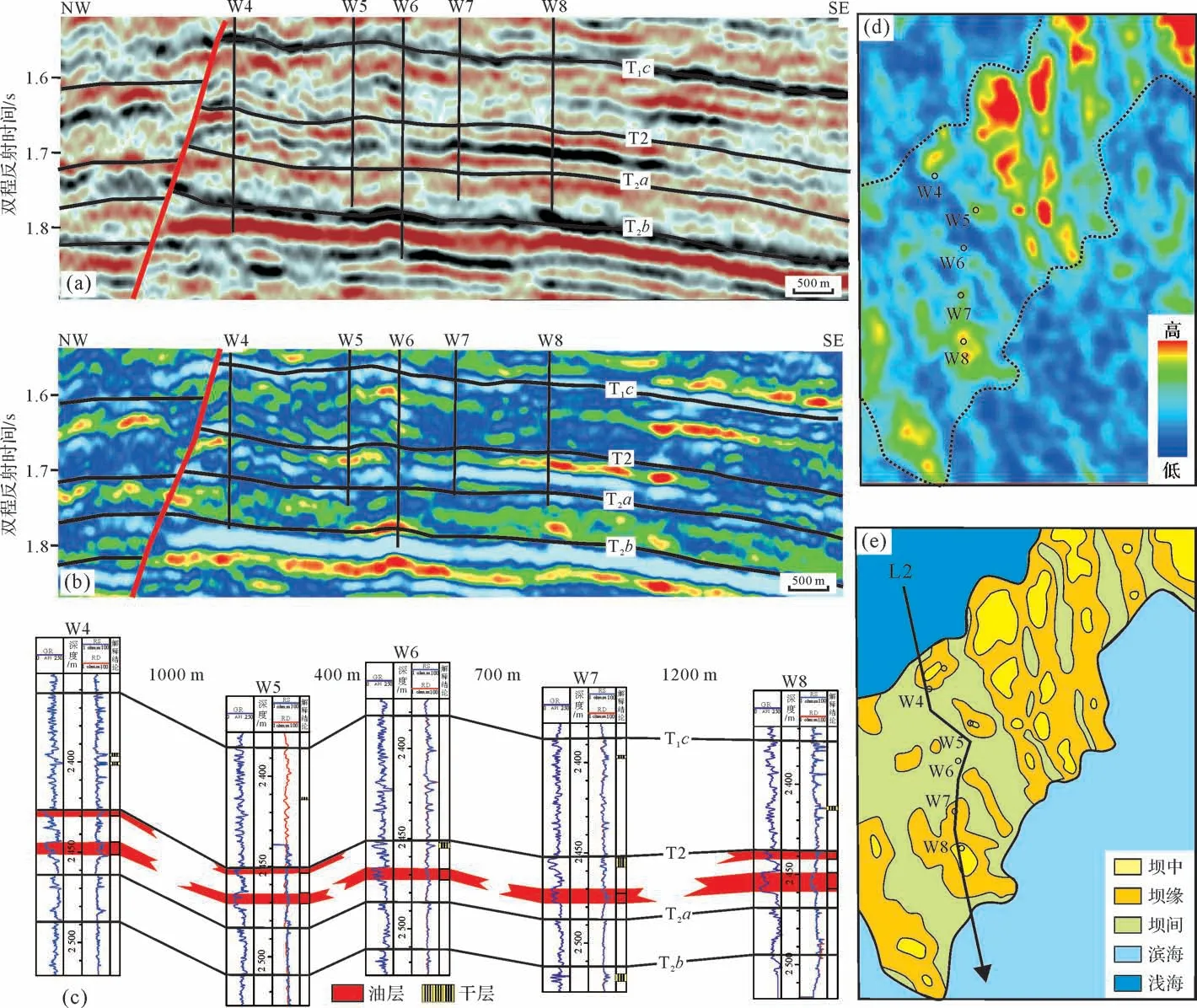

在已鉆井約束下,借助巖性目標處理后三維地震資料橫向分辨率高的技術優勢,可以較好的識別砂壩內幕變化細節。從高精度地震解釋剖面和儲層反演剖面可以看出(圖7a,b),壩中微相的地震響應(W5 和W8 井附近)為低頻強振幅反射,縱波阻抗值高于圍巖,形成明顯的阻抗異常。壩緣的地震反射特征(W4 和W7 井附近)表現為中等振幅、中等連續性、中高的縱波阻抗值。壩間(W6井附近)的地震反射振幅較弱,同相軸出現弱扭動、斷續分布,縱波阻抗值也明顯變低。這些地震響應和儲層反演結果與鉆井吻合度高(表1)。

從連井油藏剖面可以看出(圖7c),W4~W8井均處于濱岸砂壩有利的巖性相帶,然而由于砂壩內部微相變化快,不同微相類型巖性相互疊置,導致儲層物性變化快,橫向連通性變差。此外,淺海或海灣泥巖也常常與濱岸砂壩伴生,加劇了砂壩儲層內部的非均質性。濱岸砂壩儲集相帶因低滲或非滲層的存在使得本身完整的構造—巖性油藏被分隔成不同塊體,實際的開發數據也揭示了砂壩內部形成分割的、多個油藏系統,油水關系分布十分復雜。

根據取心標定測井,測井標定地震,特別是結合地震相和地震屬性分析手段,預測研究區濱岸砂壩沉積微相的平面展布特征(圖7d,e)。高亮體屬性與砂壩微相變化有較好的對應關系,該屬性的計算原理是首先選取有效頻帶范圍內的地震數據體,之后計算目的層段的峰值振幅,峰值振幅與平均振幅之差即是高亮體屬性[31],更能突顯砂壩內部巖性變化細節。整體上,黑色虛線內部為紅黃暖色調異常區域(圖7d),平面上呈近北東向、平坦席狀展布,與海岸線方向近平行分布,沉積相解釋為濱岸砂壩巖性區帶。此外,濱岸砂壩內部仍可劃分三個顯著的屬性異常區(圖7d)。紅黃暖色調、高能量異常區,在平面上呈點狀或條帶狀分布,鉆井揭示單砂巖厚度大于3 m,對應為壩中微相。綠色調、中等能量異常區,在平面上分布在紅黃暖色調周圍,呈平坦席狀、條帶狀分布,鉆井揭示為砂泥互層,單砂厚度多小于2 m。淺藍色的中低值異常區,鉆井揭示以泥巖夾薄砂沉積為主,對應是濱岸砂壩內部低能區的壩間微相(圖7d,e)。根據鉆井和地震相互驗證分析的手段,可以實現對濱岸砂壩儲層精細描述,分析砂壩復合體內部不同沉積微相與儲集性能變化和油氣分布規律的對應關系,同時也為油氣開發調整和產能分析提供地質依據。

圖7 濱岸砂壩微相分析圖(a)L2測線地震剖面;(b)L2測線反演剖面;(c)連井油藏剖面;(d)高亮體屬性;(e)沉積微相圖Fig.7 Sandbar sedimentary facies analysis

3.3 砂壩微相模式

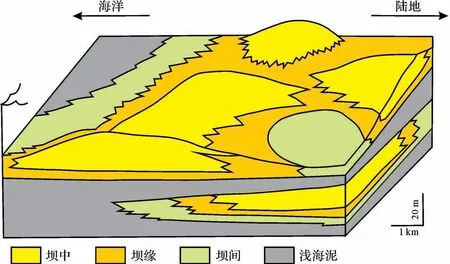

濱岸砂壩沉積受物源供給、海底坡度、海平面變化和后期改造作用等影響[30,32],砂壩復合體經常往返穿插于濱淺海相泥巖內部,此外,砂壩內部巖性并不均一,不同微相類型巖性相互疊置、切割,導致砂壩儲層分布復雜。壩中為最有利的微相類型,呈點狀或條帶狀分布,砂巖厚度大、分布范圍小、個數多,彼此不連通;壩緣微相緊鄰壩中周圍,呈平坦席狀分布,砂巖厚度小、分布規模廣,彼此連通性好;而壩間微相經常發育在不同砂壩之間低部位,以泥質沉積為主,分布范圍小(圖8)。此次研究,采用井、震緊密結合的研究方法,利用地震資料橫向分辨率高的優勢,較好地揭示了濱岸砂壩儲層內部結構,分層次建立了S區塊濱岸砂壩“壩中、壩緣和壩間”的微相地質框架及其砂、泥巖空間配置關系,探討了砂壩儲層內幕差異性“灰箱”,該模式將有利于指導砂壩型油氣藏的精細評價開發。

圖8 濱岸砂壩微相沉積模式Fig.8 Sandbar sedimentary microfacies model

4 結論

(1)南亞S 區塊A 砂層組沉積時期處于相對高能的海岸沉積環境,發育濱岸砂壩有利儲集層,進一步將濱岸砂壩復合體劃分為壩中、壩緣、壩間和泥巖等微相類型。

(2)砂壩內幕存在明顯的差異性,沉積微相控制其儲集性能的變化,進而控制油氣分布,其中壩中微相儲集性能最好,壩緣次之,壩間較差。

(3)濱岸砂壩內部由于不同微相類型巖性相互疊置、切割,使得砂壩內砂體厚度差異大、橫向不連通和物性變化快,進而導致砂壩內油藏被切割成若干相對獨立的油藏。

致謝 感謝審稿專家的寶貴意見!