近代楊柳青人“趕大營”不忘國家情懷

劉健鵬

近代以來天津楊柳青人“趕大營”是中國移民史上一次自主而又成功的遷徙,在近代新疆發展史上留下了濃厚的一筆。伴隨著左宗棠的西征軍隊,當時約四分之一的天津楊柳青人“趕”到了西北新疆,從經濟、政治、文化等方面改變了新疆地區的原貌,為穩定西北邊疆形勢,維護民族團結等做出了一定的歷史貢獻。從一定意義上重啟了古絲綢之路,為新時代天津人在“一帶一路”上的高質量發展奠定了基礎。

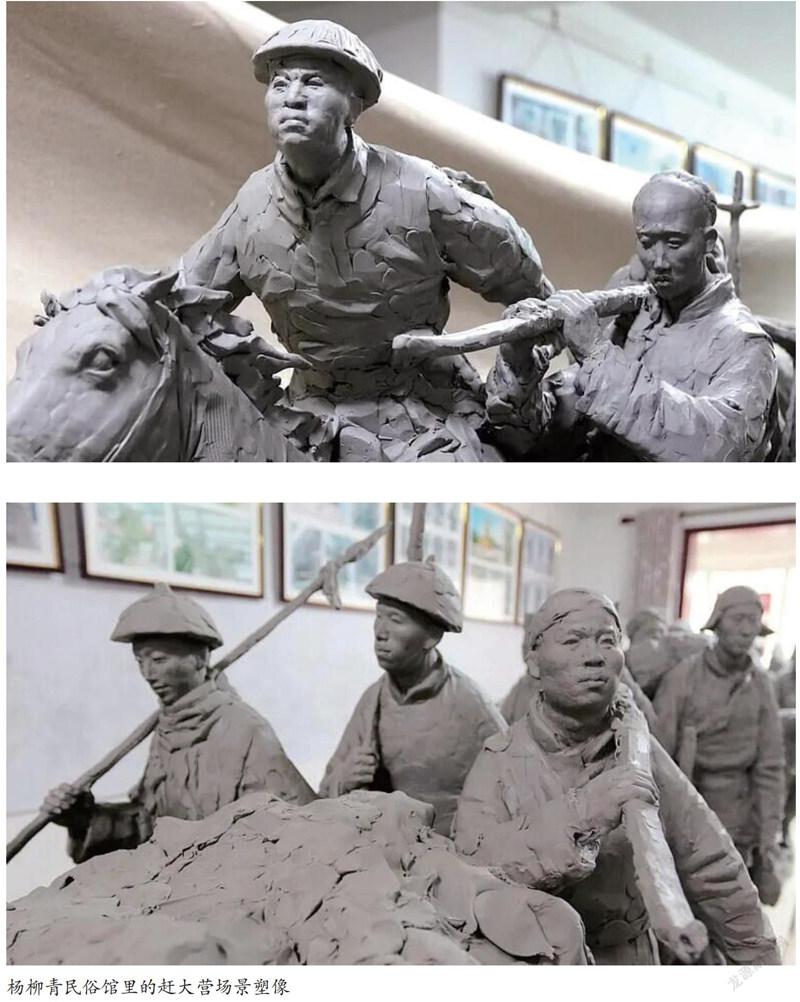

“趕大營”的興起及原因

1865年,西北邊陲的新疆地區受到中亞浩罕汗國阿古柏的進犯,并且入侵者創建了所謂的“國家”。1875年,陜甘總督左宗棠被改授為欽差大臣并率軍入疆,準備平息阿古柏之亂。當時,天津、北京等華北一帶歷經多年的災荒,且不斷發生戰亂,身處要地的楊柳青鎮受到嚴重影響,窮則思變,于是人們紛紛有了外出闖蕩之意。正所謂樹挪死、人挪活。“當時正值征西大軍向新疆進發,外出闖蕩做小買賣的楊柳青貨郎們為了有個庇護,都伴隨左宗棠、劉錦棠的軍隊一齊前往,史稱“趕大營”。”勇敢的楊柳青兒郎們邊挑邊擔地“趕”向西北,同時也跟隨著西征大部隊做些營生糊口,因處于西北邊疆,并且貨郎們經常隨西征營地而不斷變換,故被稱之“趕西大營”。這些進入新疆的楊柳青貨郎們也被稱作“大營客”,這場運動持續了約70年。

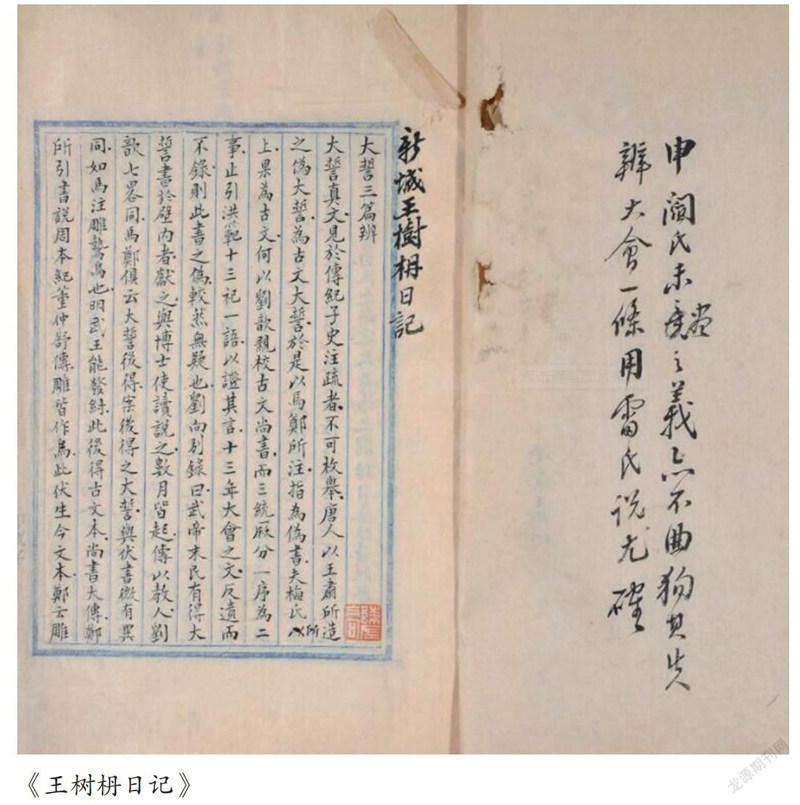

很早有些報紙、紀行等已經登載了楊柳青人“趕大營”的一些情況。1878年1月,《申報》中有一則楊柳青人王某“趕大營”后向家中寄送十五兩白銀的記錄,距離“趕大營”的開始時間只有兩年。陶保廉在關于新疆的紀行中記載了楊柳青人“趕大營”的盛況,實屬紀行中的首例。1891年,他隨其父陶模赴任新疆時,到了天津,看到楊柳青人“素愛遠游,從蒙古大草原向新疆伊犁等地區的人數以千計”。這說明“趕大營”是極其誘人的,使得楊柳青人蜂擁而至。進入20世紀后,關于楊柳青人“趕大營”的記錄越來越豐富。

中國人一向的思想是守家在地,除非時勢所迫,否則不會離開家鄉。當時的天災人禍是“趕大營”的重要因素。自古以來,華北就是國內自然災害最容易發生的地區,旱澇等自然災害頻繁發生,尤其以津京地區為重。

同治末年、光緒初年,楊柳青自然災害頻繁,有許多旱災、澇災及蝗災等災害,基本沒有好年景,惡劣影響深重。農人的生活清貧,曾經的漕運大戶們也遭到了滅頂之災,不得不舍棄原來的謀生手段重新尋找另一條前途了。雪上加霜的是清廷的統治仍舊暗無天日,官員們“除了榮華富貴之外不知道什么是國計民生,除了結黨營私之外不知道人材是什么”。

時局動蕩,社會不安。外國列強不斷侵略,隨之而來的也引入了海上交通和鐵路交通,嚴重沖擊了楊柳青鎮經濟所依賴的河運。光緒初年,天津的民間船業驟然衰落,數量眾多的船戶紛紛離開,船工失去營生;由于不斷發生戰亂,大運河、子牙河等河道多年得不到及時修治,船只不可通行。

“趕大營”的路線及高潮

通過一份收藏在楊柳青鎮“趕大營”紀念館里的折疊路單,可了解到當時“大營客”們所走過的路程。該路單顯示“趕大營”的楊柳青人路經靜海、濮陽等地后,越過黃河到了河南,再經陜西到了甘肅,最后到了新疆烏魯木齊等地。這份整理好的路單距今約100年了,共計站點150余個,約有1.5米的長度,前后路程約4000余公里。有些人甚至還到了最遠的和田,那大約走了6500余公里。

由于當時的自然環境及經濟條件的制約,陸路交通是許多外出闖蕩的楊柳青人的首選,除了少數人乘車外,大部分的遷移都是靠步行完成的。所以,最終能來到新疆的人歷經了千山萬水,這近萬里的路程,是他們一步一步走出來的。

“趕大營” 起始于19世紀70年代,19世紀80年代逐漸走向興盛,到20世紀初期“王高升縱火案”前發展到鼎峰,后因戰亂不斷,阻斷了交通,物資運輸不便,這才走向衰落。1945~1949年,雖然仍有少數人進入新疆謀生,但已成為最后的落幕了。

在半個多世紀的“趕大營”運動中,歷史上共出現了三次高潮。第一次高潮出現在19世紀70年代,楊柳青人起初肩挑背扛伴隨左宗棠的西征大軍進入新疆,戰事勝利后,轉為坐商,在新疆各地設店開鋪,使西北邊疆新疆地區歷史上首次出現了津門風貌;第二次高潮出現在19世紀80年代,數個勢力龐大的津商組成天津商幫,處于新疆地區各商幫的執牛耳地位,形成了覆蓋整個新疆的津幫八大家,為新疆地區商業的發展奠定了堅實的基礎;第三次出現在19世紀90年代,首先在政治發展方面,隨軍進疆的楊柳青人積極配合西征軍的軍事行動,并提供物資支持,為鞏固西北邊疆的統一與穩定做出了貢獻。其次在經濟發展方面,津商憑借其靈活性與務實性逐漸占領西北市場,津幫成為各商幫之首,出現了農工商各行業等欣欣向榮的局面;最后是在文化發展方面,津京地區的剪紙、社火、游藝、年畫等百余種藝術、技術傳入新疆,史稱“百藝進疆”,使漢維民族文化得到了雙向的互動交流,并溝通了內地與西北邊疆民族的感情。

“趕大營”中的商業活動

1877年,阿古柏叛亂被平息后,楊柳青商人及其店鋪已遍布新疆地區各大城鎮中,逐漸形成了財力雄厚、規模巨大的“天津商幫”,史稱“津幫”。津幫所營商鋪遍及伊犁、迪化、和田等地。其他或先或后進入新疆的湘、秦、隴、燕、鄂、晉、豫各幫,都沒有形成足夠的財力與社會影響和津幫相匹敵。時人說:“津人執牛耳于商界”。津商及津幫在新疆的影響持續到解放初期,影響范圍廣,持續時間長。

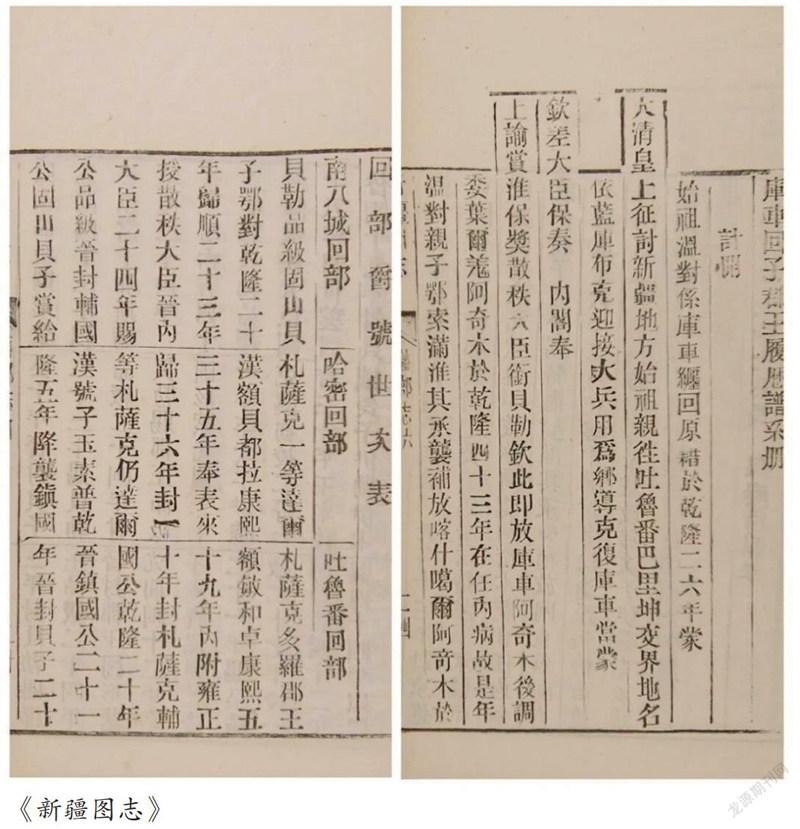

津幫不斷壯大的原因共有五點。以政治為依托。《新疆圖志》記錄稱,新疆商業“津人植基最先,分枝遍及南北疆”。新疆戰事停止后,“湘軍”和地方官府對津幫“趕大營”者進行政策厚遇,授其代替官府辦理“協餉”,賦稅、屯墾寬于內地,承辦進疆貨稅征收等特權,這顯然是一個受政府扶持的紅色商人團體;具有冒險、創新精神。如1941年成立的云光照相館,是新疆地區最先開設的照相館之一。劉起孝、劉起義兩兄弟也是“趕大營”過來的楊柳青人,他二人很有創新和冒險精神,不斷購置先進的機器設備,再加上高超的攝像技術,在當時逢年過節的時候,顧客絡繹不絕,這都要歸功于他們善于創新且具有冒險的膽識;具有堅忍不拔、艱辛奮斗的毅力。如當時楊柳青人開設的造紙坊,以李連甲的紙坊最為興盛。他家造出的紙張,質量上乘,用途多樣,適應了當地人的需要。然而這些都要歸于造紙工人起早貪黑辛勤的勞作;具有高超的業務經營能力。津商不僅注重對于店面的裝飾,讓顧客看起來賞心悅目,而且還注重對于店員的培訓與教育,使得工作人員的服務素質大大提高。如一些較大的津商店鋪就明確規定,新進店員必須經過珠算和所經業務知識的訓練課程。津幫中的商號永盛西的柜臺先生李子陽的“鐵算盤”在當地非常有名;具有一定的封建色彩。有的津商用重金在京城托關系,買得一張功名牌,填上個人信息就可以名列五品、六品官員的品列,這無疑具有一定的封建色彩,但這是歷史階段轉型的時期,對此需要辯證地看待,這種封建意識起碼在當時對商業發展是有益的。

“趕大營”的歷史價值

清末“趕大營”運動是中國近代史上空前的壯舉,顯示出了中華民族具有極強的生命力與適應性,在任何艱難的生活環境下都能夠生存下來。正如一群楊柳青貨郎們為求生存,從華北來到西北一路披荊斬棘,再次重啟古絲綢之路,促進了西北邊疆的政治穩定、經濟發展、文化融合和民族團結。據統計,“趕大營”使至少1.5萬楊柳青人成功移民到西北新疆地區,共計3000余戶,這是中國西北邊疆開發的一次先驅性開拓行動,對新疆的發展產生了巨大的歷史影響,在開發西北地區的過程中做出了相當的貢獻,具有極其重要的歷史價值。

在政治上“趕大營”促進了西北邊疆的統一與鞏固。起初隨著西征大軍進入新疆的天津楊柳青人,具有極深的家國情懷,在經商之余密切配合軍隊的軍事行動,經過西征軍與“大營客”們的努力,他們歷經百余戰,共計收復16座城市,即160萬平方公里的土地。在西征戰爭中,他們視死如歸,為部隊提供了充足的物資需求,為收復西北失土立下了汗馬功勞。結果是輝煌的,過程卻是殘酷的。他們很多人為此英勇捐軀,把自己永遠地留在了我國的西北邊陲。楊柳青人為鞏固和發展邊疆作出了貢獻,同時也促進了民族團結和融合,在漢維民族關系史上寫下了許多美談。如“大營客”高汗青在新疆經商的間余,還利用自己的醫術造福當地人,這種行為深受維族群眾贊賞,他也被當地維族群眾尊稱為“高阿訇”。

在經濟上“趕大營”使西北地區得到繁興。據統計,1931年前,新疆每年與內地的貿易總值在900~1200萬元,進出口大體上各居半數。當時與天津的貿易額為最多,一般每年在 150~250萬元。楊柳青人對新疆經濟發展的促進,不僅體現在商貿業,還涉及餐飲業、運輸業以及農牧業等方面,在極大程度上豐富了西北邊疆群眾們的物質生活。此外,除了津商獨資店鋪,還出現了一些維商和津商合作經營的店鋪。如當時迪化開設有一個天山貨棧,它是由維商阿德爾和津商孫紹頁合伙經營的,彼此關系相近。同時,京貨的大量涌入,也打破了英國和俄國產品獨攬市場的局面。津商們的這些豪舉對抵御外來經濟侵略、發展民族工商業及繁榮西北地區的經濟等方面起到了巨大的促進作用。

在文化教育上“趕大營”促進了與內地的交流。季羨林先生曾評價“全世界歷史最悠久、范圍最廣泛、自成影響而又影響十分長遠的文化只有四個,那就是中國文化、印度文化、希臘文化和伊斯蘭文化。再沒有第五個了,誠然這個文化交匯處只有一個,那就是中國的敦煌和新疆。”新疆是世界文化中心的節點,正是這種特殊的地理位置造就了該地群眾對外來事物的包容、接納的態度。“趕大營”的楊柳青人不但豐富了西北地區群眾的物質生活,還將津京地區的技藝帶來了天山腳下,使邊疆群眾的精神生活得到豐富,將百藝帶入了新疆。如民國年間迪化有名的吹嗩吶的維吾爾族民間藝人阿不都古力,不但能用漢語唱京劇,還能用維吾爾語唱京劇。同時楊柳青人創辦了大量學校,對提高當地教育水平起到積極作用。此外,各種先進的思想意識也逐漸被各兄弟民族接受,具有思想上的啟蒙意義。

楊柳青人在新疆艱苦創業,既為自己找到了前途,找到了人生的意義。同時也促進了西北新疆地區的政治、經濟、文化等方面的發展,推進了新疆地區近代化的發展進程,具有巨大且長遠的歷史價值。

作者單位:吉林師范大學