灘頭年畫百年繁華依然味濃

聶世忠

灘頭木版年畫為手工木板套色水印年畫,與山東濰坊、江蘇桃花塢、天津楊柳青并稱為中國四大年畫,其審美價值體現了我國傳統的祥瑞文化與禮儀說教、民俗信仰,非遺灘頭年畫的保護啟動政府+高校+企業、年畫傳承人+創作人+市場人兩類三方整合模式,合作推進年畫創造性轉化創新性發展,建設灘頭年畫數字化中心,增強灘頭年畫生命力,創造新年畫,在傳統手藝、生存環境、本土年俗文化等方面進行創新性保護,與時俱進行年畫的宣傳傳播與產業開發,灘頭年畫的創新性保護具有迫切的現實意義。

灘頭年畫始于明代,昌盛于清朝末年,已有500多年歷史。灘頭木版年畫采用本地的“花紙”“五色紙”,為土生土長的嫩竹加秘方精心研造,紙質軟綿細滑張力很強,在清朝嘉慶年間曾被列入進朝貢品。年畫集繪畫、造紙、木雕、印刷一體,色彩艷麗潤澤、造型古拙夸張,在歷史上分為土貨、苗貨、廣貨,為中國民間美術一絕,具有濃郁的楚南民俗文化特色。

灘頭年畫的研究成果與不足

沈泓、毛瑞珩、馮驥才、左漢中、何瀅等人的著作中對灘頭年畫的歷史、制作工藝、民俗應用以及藝術風格做了研究。馮驥才比較湖南與重慶年畫,錄制、采訪年畫傳承人,對年畫發展史、傳承人從藝史、傳承的過程、年畫的制作方法等進行了詳細的介紹。

灘頭年畫的研究論文中圍繞非遺保護研究的闡述較多,指出灘頭年畫瀕臨消失,需要重塑生存土壤。覃保來、李大山、嚴瑩瑩、程亞鵬、劉新華、張北霞、漆凌云等學者等對這些問題也做了研究;羅仕紅、王平、陳彥卿、楊蓓、盧瑩、徐華春、何瀅、段輝等從設計應用、手工藝發展的瓶頸、產業轉型與發展、傳播特點展開了研究;趙金秋、趙持平、劉新華、張光俊等對灘頭年畫的藝術特色、圖案樣式等進行了研究;王蓓論述了灘頭年畫在湖南美術創作中的地位。

劉一純出版的長篇傳奇小說《灘京府》,對灘頭年畫制作流程和年畫系列的介紹較為詳盡生動,央視、湖南衛視也播放過灘頭年畫影視作品。近年來文化部恭王府博物館、清華美院“年畫日新創作營”、中國手藝網所做的年畫展覽創作、“年畫重回春節”系列活動,阿里巴巴、故宮淘寶、京東年貨節開展了過程式和零碎式的年畫文創傳播活動。

英、俄、日、美、意、法、加拿大、捷克等國的專業人士與中國各地的研究學者通過多種方式收集了中國各地的傳統年畫,如捷克的NM 博物館、倫敦的穆班教育信托基金、俄國阿列克謝耶夫等都收藏有較傳統的中國年畫。2011年、2015年、2019年,天津大學出版的三屆中國木版年畫國際會議論文集體現了當前國外對中國年畫研究的主要成果。在年畫數字化研究方面,日本的政策導向為把握精加工技術,以尖端數字技術為依托與產業化導向,尖端設計中強調傳統日本文化元素。美、日、意、法等國都建有文化遺產資源數據庫。2004年12月,聯合國教科文組織與韓國三星公司合作對非遺進行數字化保護研究,同時數字化保護絲綢之路文化遺產項目正式開始,很少見到國外對地方非遺年畫的創新性保護、灘頭年畫影響下的湖湘民俗藝術創作等研究。

灘頭年畫有省級課題40余項,但“灘頭年畫的新出路”研究成果較少見到,灘頭年畫的縱深研究尚待開拓與深化,仍停留在年畫圖案的基礎表層,深入創新性研究仍不夠全面,很少涉及傳統技法、圖案造型、題材的創新性開發應用。

三方合作推進年畫創新性發展

蘇州市公共文化中心成立于2011年,由8個單位合并,其中包括蘇州版畫院(蘇州桃花塢年畫博物館),桃花塢木版年畫巡展從蘇州市轄鄉鎮、社區,擴展到全國乃至法國、日本等,一批年畫珍品回歸大眾視野。2001年蘇州市政府將年畫社整體劃轉蘇州工藝美術職業技術學院。在聯合高校方面,邵陽政府要向蘇州學習,政府能否把灘頭年畫傳承人集中于邵陽學院或邵陽職業技術學院,集中力量進行創作與教學。目前灘頭年畫作坊與高校的聯合,只是掛個某某高校實驗實習基地牌子,沒有進行創造,星琳紙文化有限公司的橫向聯合,“清華大學年畫日新創作營”2019年7月8日開營,創作營人員由全國年畫人、設計師和美術工作者組成,湖南灘頭、天津楊柳青、蘇州桃花塢、山東楊家埠、河北武強、陜西鳳翔、河南開封、廣東佛山、四川綿竹、浙江金華10個代表性年畫產地的15位年畫人,共同探索“年畫重回春節”的有效路徑,通過專家講座、學員交流、集中創作、成果展示和專題論壇等多種形式,搭建起年畫傳承人與創作人之間的橋梁,從傳統年畫中汲取創作靈感,共同為新時代和新生活而創作,使年畫在人們的日常生活中發揮更大的作用。

邵陽學院的培養目標定位為潛心服務基層,立足湖南,服務于地方經濟發展,倡導校企合作、高校文化資源轉換為文化資本,參與地方經濟發展,向外界力推灘頭年畫。使灘頭年畫資源轉化為市場的效益,通過“跨國”“跨界”路徑,向國內外旅游市場輸出傳播灘頭年畫文化。

高臘梅、忠良美、福美祥等年畫作坊、星琳紙文化有限公司等企業,分別與邵陽學院、非遺研究所、非遺傳承基地等簽訂年畫非遺項目保護與創新開發合作協議。在專業學科建設、人才培養和科研成果等方面進行資源整合,“非遺進課堂”,政府、學院和企業共同建設,進行灘頭年畫的文化保護、創新發展、傳播推廣、傳承與創新、人才培養等。

聯合課題研究力量,形成學術團隊,灘頭年畫省部級縱向項目立項 40 余,橫向項目進校經費 300 多萬元,目前可以查到的有關灘頭年畫學術交流活動 20余次(據各湖南各高校網站檢索)。

2003年10月聯合國教科文通過《保護非物質文化遺產公約》,我國政府部門分別頒布了《中國民族民間文化保護工程實施方案》《關于加強我國非物質文化遺產保護工作的意見》《關于實施中華優秀傳統文化傳承發展工程的意見》《關于深化產教融合的若干意見》《關于建立以國家公園為主體的自然保護地體系的指導意見》《關于探索文化旅游融合發展新路子的意見》等文件,對推動非遺創新、文化旅游發展具有指導意義。

2018年中國手藝網所做的“年畫重回春節”系列活動,獲得了持續三個月的傳播和極大的社會反響,為年畫走向市場做了充分的鋪墊,豐富完善年畫重回春節的路徑與創新機制,進行品牌塑造與設計轉化,開發年畫市場,對年畫進行產權的保護。

阿里巴巴大文娛優酷文化抓住90后非遺消費特點,以內容為載體,通過流行的短視頻方式,進行過程式和零碎式的傳播,達到較好的傳播效果。

故宮淘寶讓年輕群體認同和支持,要讓商品承載文化助力商業最大化,從而讓商業反哺文化,對未來市場有一定推動作用。

2020年1月京東年貨節電腦數碼會場、京東非遺頻道,以新年畫作品傳遞新時代、新生活、新觀念,以新媒介、新平臺傳遞美好生活的祈愿,讓年畫重回春節。

高校、灘頭年畫文化企業、旅游企業為“牽手”,融合文化旅游,以灘頭木版年畫與旅游文創產品吸引游客。在民俗商業中凸顯非遺特色,商業旅游裝飾紀念品開發新刻板新文化創意題材,占領文化市場,以需求為目標,使年畫由藏品、禮品變成實用品。

建設灘頭年畫數字化中心

采用數字化采集存儲非遺資料,建設灘頭木版年畫圖像資料、工藝流程資料、藝人信息、虛擬展示庫,利用數字化處理展示傳播灘頭年畫,通過轉換、再現、復原使灘頭年畫共享再生,以新視覺方式展現出來,建設灘頭年畫數字化綜合資料庫,通過多媒體把灘頭年畫的空間效度提升至最大效應。

整理傳統的照片錄像錄音,開展立體的圖文掃描、全息攝影、數字攝影資料,利用磁盤光盤網絡云盤存儲灘頭年畫數據建設,有序管理灘頭年畫的工藝的歷史變遷過程,檔案資料便于查找檢索。對灘頭年畫進行全方位安全長久的保護。

傳統的學習灘頭年畫的方式一般為口傳心授。高臘梅、鐘海仙、李咸陸、鐘石梅這些非遺傳承人基本都通過口傳心授這種方式學習灘頭年畫,而這些傳承人的相繼離世,使灘頭年畫瀕臨絕跡,通過數字化復原再現灘頭年畫的工藝技術,把灘頭年畫的制作過程、場景復原再現灘頭年畫的制作過程和場景,整理灘頭年畫的圖像樣式、題材故事等,建立數據庫,將灘頭年畫的制作過程和場景可視化。

灘頭木版年畫手工技藝非一蹲而就,每張年畫都要經過七次印刷、七張木雕版等程序,把年畫題材、木版材質、線刻的疏密深淺、長寬尺寸通過三維激光掃描結合3D建模、虛擬技術,把灘頭木版年畫數字化編程,制作成視頻文件資料庫。

各部門單位采集各自資料時利用數字化采集保護建設灘頭木版年畫的多層次類型分類體系,進行灘頭木版年畫的信息加工處理,再現工藝技術的規范標準,通過多媒體平臺可視化地展示非遺工藝。

增強灘頭年畫生命力,創造新年畫

“年畫何以復興”清華美院陳岸瑛教授指出五個方面。使用正確的名稱;培養新一代的傳承人;年畫需要具有技術上的核心競爭力;保證產品質量,包括價格、包裝、顏料、裝幀形式等;復活諸神,滿足現代人的美好生活希望。

1963年,美協湖南分會副主席陳白一等畫家組成灘頭年畫工作組在隆回縣灘頭對灘頭木版年畫進行年畫改造。畫家工作組訪問灘頭年畫老藝人,對年畫歷史、特點和生產進行了詳細調查與研究,收集了豐富的資料,并對如何傳承灘頭年畫進行了一些探索。他們在灘頭期間,起草了八幅年畫畫稿,舉辦小型年畫展覽會, 廣泛征求了工匠與當地居民的意見。

1988年,隆回縣被國家文化部命名為“中國現代民間繪畫畫鄉”。1994年,灘頭年畫被國家文化部授予中國民間美術一絕銀獎。2002年中國民間文化遺產搶救工程將灘頭年畫列入首批項目。2003年9月,灘頭年畫在全國傳統工藝品大展中榮獲金獎。

2019年春節期間,高臘梅年畫作坊創作的《諸事如意》作為2019己亥新春賀歲禮物,年豬“呆萌”的形象在民間火爆起來,吉星高照的亥豬肩扛如意走來,座下五只小豬分別騎麒麟、執方天畫戟、捧聚寶盆、頂壽桃、舉金榜題名,寓意麒麟送子、文武高中、祝壽進財、五福臨門、諸事如意。

2019年7月至9月,清華美院舉辦了“年畫日新創作營”,9月12日-16日在全國農業展覽館舉辦“年畫日新——清華大學年畫日新創作營成果展”,年畫日新創作營指導老師原博指出:創作主題要回應時代的需求,回應人們新的生活方式的需求。回應春節市場的需求,為春節創作豐富的年畫產品,滿足人們吉祥祈福的心理訴求。回應年畫人的需求,解決發展中的現實課題。

忠良美作坊興起于清代咸豐七年(1857年)李國愛(字忠良),20世紀80年代李彪為忠良美第四代傳承人,2018年2月4日,“年畫過年——國家級非物質文化遺產湖南灘頭、福建漳州傳統年畫精品展”在北京文化部恭王府博物館展出了160余件年畫精品及相關展品。忠良美作坊提供了民國時期和20世紀50年代的收藏作品、花紙及雕版、花紙版等珍貴展品。

忠良美融合劉海浪的御泥、李志軍的手工紙、李仙桃拖膠、尹端云上粉技藝,其作品是湖南唯一進入文化部恭王府博物館展覽,陸顯中在研發新的年畫植物染系列及創新版年畫的基礎上,曹慧娟真正將灘頭年畫的傳統元素融入家居服飾等文創生活產品。

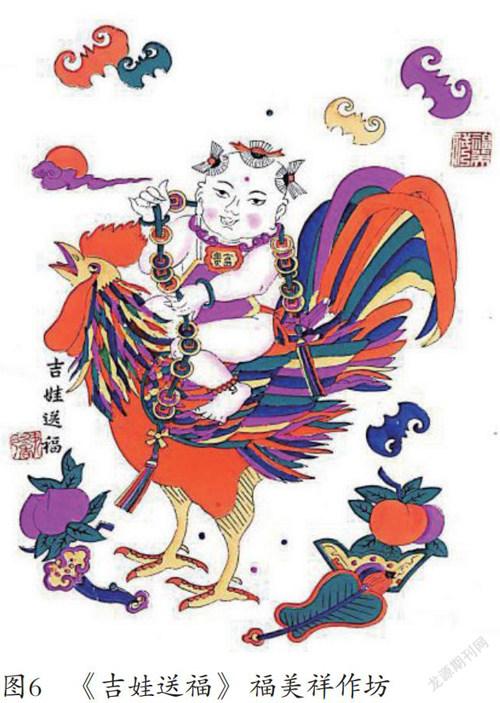

福美祥尹冬香作品《吉娃送福》在第六屆中國成都國際非物質文化遺產節上獲獎,并被授予“新生代工匠之星”稱號。

《鼠慶豐年》的生肖年畫贊美盛世豐年。兩只老鼠,一只抱籮筐,筐里裝有稻穗、麥子、瓜果、佛手,另一只老鼠提著懸掛有魚兒的磬,奔走擊打呼告,為豐收而歡呼雀躍,此作品由民俗畫家劉建蓉老師設計,并經過六道工序著色印制模版,由雕刻家肖時貴先生雕刻,年畫由隆回灘頭鎮灘頭木版年畫創新發展中心、灘頭年畫福美祥作坊制作。

鐘星琳在產品落地變現方面做出了很大努力,制作了年畫主題的年貨禮包:喜鵲裝飾春聯,龍頭環繞“福”字,尉遲恭、秦叔寶走上了紅包封面,年畫中的戲文故事印入了口袋筆記本。

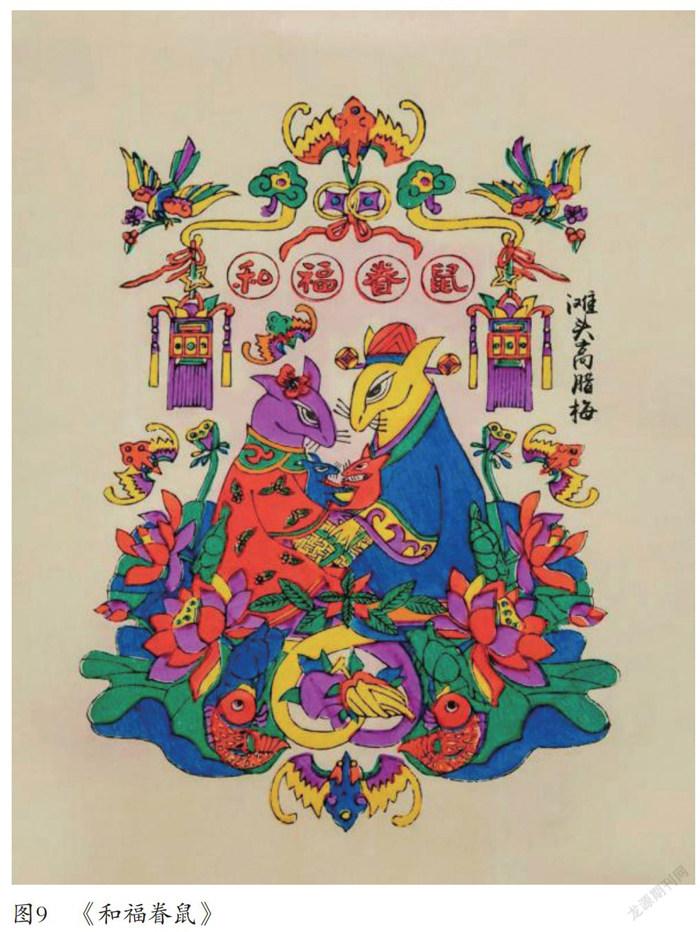

2019年8月開始設計,11月印出終版的作品《和福眷鼠》,一對鼠穿著華服,懷抱兩個孩子,用喜慶和睦的荷花、錦鯉、喜鵲元素,象征福氣與喜兆。鼠年“專屬年畫”與門神畫像、戲文故事等傳統年畫相似又不同,不變的是寓意和祝福。基于灘頭木版年畫《花園贈珠》和《西湖借傘》《星年IP》運用灘頭年畫傳統紋樣中的回紋、團花紋、盤長紋和傳統圖形寶珠、如意、蝙蝠、壽桃、佛手等組合構圖,表現“吉祥多福,富貴長康”等美好寓意,帆布袋等衍生品是該形象創意設計的延續,表達“星年大吉,新年有福”的美好寓意。

龐礴《茶神駕到》在傳統年畫風格基礎上融合同為湖南非遺的“黑茶”元素,以體現“茶生財”的理念。

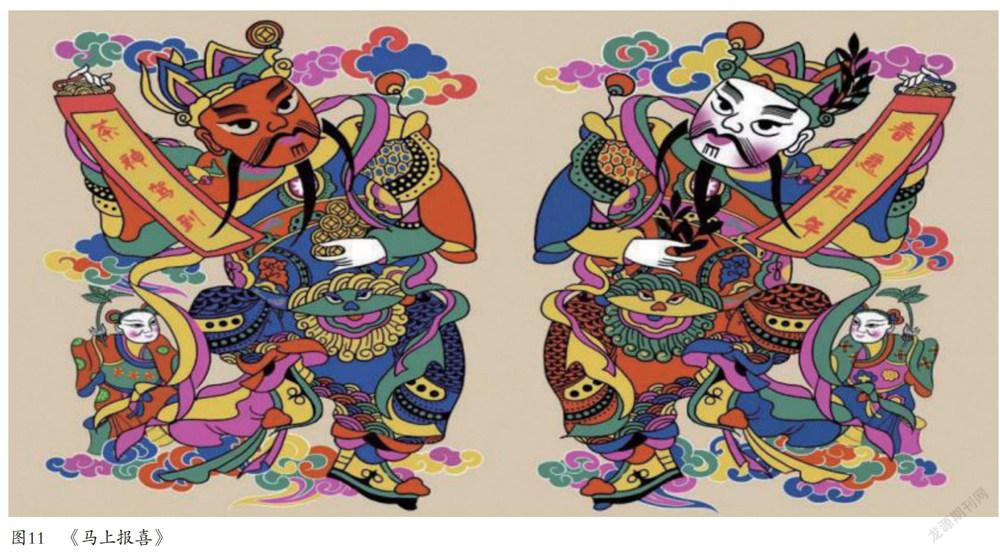

巍遷在灘頭茶神年畫作品中以灘頭年畫中典型的人物形象為設計原型,結合“茶生財”的主題塑造出茶神像。另選擇灘頭生肖年畫《馬上報喜》中的祥云紋飾裝飾點綴畫面同時表達茶香裊裊主題。

年畫的圖案造型、時代風格、規格形制、色彩模式等方面適應當代人群的需求,如手機微信里拜年的表情包、動圖、小帖子融入湖湘文化,創造年畫新模式,適應當代人群居住需要,從文化內涵與形式的知識投入方面進行創新性保護。

在功能定位方面改變傳統手工業的產業轉型,宣傳推廣為核心功能,會議活動、衍生文化商品銷售、傳統技藝休閑體驗,文化旅游接待配套項目,游客民俗文化體驗需求,灘頭木版年畫文物展示、產品研發、年畫文化的交流。文創產品帶動千家萬戶,構筑多元開放的藝術品市場,互滲共融與動態生成,內容強勁、產業核心,建設“復合型”灘頭年畫文化研究與旅游開發生態體系。

盡快建立“灘頭年畫博物館”研發中心。2019年12月16日在鐘星琳的推動下,灘頭高臘梅年畫傳習所在長沙雨花區非遺館設立,向更多人展示灘頭年畫,灘頭年畫需要多途徑進行展示銷售,包括“文創集市”建立。在邵陽非遺館或博物館中設立灘頭年畫博物分館:以灘頭古年畫、古雕版、相關雕刻與印刷工具、現代年畫精品、圖片與視頻以及 VR 虛擬仿真等為核心,豐富邵陽非遺館、博物館的文化功能。

以邵陽學院灘頭木版年畫研究中心為龍頭,開展理論與實踐研究。進行灘頭年畫考古、文獻、文化學與美學研究、傳播學與產業學等研究,開設灘頭年畫講臺,進行灘頭年畫的材料研創,在現有的灘頭年畫選修課程中加強人才培養,適時進行灘頭年畫技藝培訓,發揮地方院校為地方經濟服務的作用。開展灘頭年畫文化宣傳,以課程培訓、文化體驗的方式,讓市民與游客體驗灘頭年畫技藝文化,宣揚“工匠精神”,激發人群參與、體驗。展覽與購物融為一體,擴大銷售,滿足游客對傳統“吉祥圖式”的文化消費需求,傳播灘頭年畫文化,創辦灘頭年畫文創集市,吸引市民游客,成為邵陽隆回文化交流交易的亮點。在產品功能性中注入精神文化,使購買者產生情感共鳴。

在政府扶持力度的前提下,加強扶持產業鏈力度,發動大眾參與灘頭年畫產業活動,特別是激勵灘頭鎮當地居民進行木版年畫的創作傳播活動。

保護與傳承好制作工藝的特殊性,進行創新性保護與傳承,保護與傳承本土造紙工藝、抄紙用的竹簾制作工藝、套印用的純天然礦物和植物顏料生產工藝、雕刻年畫畫版的梨樹種植等相關工藝產業。

灘頭年畫是一種民風民俗的需要。民間過年的獨特年俗文化、娛樂活動在畫中得到風趣盎然、栩栩如生的表現,灘頭年畫表現了民間年俗,具有人倫親情至上、文明禮儀規范、人與自然和諧等特點,體現了民族優良倫理道德和禮儀習俗。政府和有關部門必須下決心保護與傳承灘頭年畫和傳統年俗文化,讓年畫回歸年俗文化。

傳統藝術如何在當代社會發展,如何與人的生活發生關系,則是創新的本質,重塑新的年俗,如何讓年畫與現代生活相融合,需要營造一個文化生態。除了政府要重視、營造傳統文化的氛圍,還需要有專業的團隊在繼承傳統年畫的基礎上推陳出新。視覺設計中“形態”與“情態”為關鍵,傳統年畫的魅力之一是對于人的情態把握,如佛山年畫人劉鐘萍以 “諸神復活”的方式回應現代人的心理訴求,延伸傳統年畫的內涵與應用,她的“解憂年畫鋪”已經具備了良好的傳播效應,形成了品牌。佛山年畫創造了“SHISHI掂檔”品牌(寓意事事、時時稱心如意),把“粵得意、越想試”“掂檔”(意為搞定了、成功)等當代粵語常用詞匯與佛山傳統年畫相結合,在店鋪招牌、菜單等商用場合,擴大年畫的應用范圍。插畫門神變身為黃飛鴻、李小龍和葉問的武打形象,使傳統門神形象煥發活力,凸顯地方功夫之鄉的特征。從簡單的“畫神”轉向“造神”,這些“新神仙”不是完全沒有根基的,而是從當地的文化歷史背景中深挖線索,重新創造的神話形象,復活諸神,滿足現代人的美好生活希望。

年畫新意義、年畫活起來需要求新求變,其本質內涵要與老百姓共鳴。借助各種力量、現代科技手段,探索保護與傳承的新路徑。進行“互聯網+”教育、文創、旅游、扶貧開發等行業、產業跨界融合發展,擴大年畫研學體驗活動輻射范圍,構建品牌效應,增加分銷層級,讓富有地域特色的灘頭年畫走出地域局限,擴大市場、突破單件小批量生產,號召有實力的企業、文化傳媒公司進行生產加工,增加銷量,構建好分銷策略,擴大經銷商、代理商,通過線上線下銷售文創產品。擺脫節日習俗限制,增加文創產品種類,擴大銷售數量。使勞動密集型變成規模化生產,發揮現代信息技術 、發揮藝人們的創意智慧,流水線生產和機械化復制,降低年畫生產成本,快速提升消費,如紀念品亦可將年畫元素附加到其他藝術品上,喚醒人們的懷舊情感、鄉土藝術情懷,以文化創意題材為轉型核心,讓藝術與技術相互交融,重塑本土世俗人情,滿足人們鎮宅辟邪、祈福吉祥的愿望。

守正創新,落實國家《關于實施中華優秀傳統文化傳承發展工程的意見》精神,傳統工藝走進現代生活,發揮傳統年畫為當代年俗文化運用服務。營造文化生態,為出臺“學術湖南”湖湘民俗文化生態政策提供參考。湖湘美術創作中從齊白石、黃永玉、陳白一、聶南溪、王憨山到朱訓德、莫高翔、傅真忻、李自健、銀小賓、陳白水、李月秋、文牧江等大批當代畫家,從灘頭年畫中得到創作啟發,湖南美術館的《楚韻湘魂》,湖南著名美術家推介工程展示了湖湘民俗特色藝術,為民俗藝術創作開發了市場,豐富完善湖湘民俗藝術的路徑與創新機制,進行湖湘民俗藝術的品牌塑造與轉化。

作者單位:邵陽學院 藝術設計學院