某跨鐵路尼爾森拱橋體系轉換加固改造設計

羅松 鄭恒 劉昂

摘要 以某跨鐵路中承式混凝土尼爾森拱橋為背景,對該橋病害進行分析與加固設計。為改善該橋整體性能,對其開展增設鋼桁縱梁體系轉換加固改造設計,將原拱橋體系轉換為5跨連續梁體系。結果表明:加固后各構件應力狀態及疲勞性能均滿足規范要求,該體系轉換加固設計方法可靠有效,可供同類橋梁加固改造參考借鑒。

關鍵詞 橋梁工程;尼爾森拱橋;體系轉換;加固設計

中圖分類號 U448 文獻標識碼 A 文章編號 2096-8949(2022)10-0184-03

0 概述

尼爾森拱橋具有承載力高、抗震性能好、結構輕盈優美等諸多優勢,在20世紀90年代后的國內山區公路、市政道路以及后期鐵路橋梁建設中得到了一定范圍的應用與推廣[1-2]。由于早期該類橋梁材料性能劣化、交通量日益遞增、養護管理不到位及近年來自然環境惡化等因素的影響,既有該類橋梁問題頻發,結構性病害逐年增加,導致結構和交通安全受到嚴重威脅。且尼爾森體系非系桿拱橋(即漂浮體系橋面系)在尼爾森構造體系自身問題和漂浮體系橋面系受力特征的共同影響下,吊桿較其他體系及尼爾森體系的系桿拱橋更易產生吊桿病害[3]。因此加強對尼爾森拱橋健康監測,高度重視對危、舊尼爾森體系拱橋的檢測以及加固十分必要[4-5]。該文以某跨鐵路尼爾森拱橋為項目背景,結合調查中發現的病害,提出改變體系加固改造技術及方案設計,供該類橋梁的加固改造參考借鑒。

1 工程概況及主要病害狀況

某中承式混凝土提籃拱橋全長178.40 m,主跨117.80 m,該橋上跨鐵路,于1994年6月建成通車,橋梁多處構件已出現較嚴重的病害。

據橋梁外觀檢查結果,該橋在長期運營過程中,逐漸產生了一些影響結構耐久性和安全的缺損,主要包括混凝土構件的鋼筋銹脹、露筋、保護層剝落、破損和裂縫。該類病害對結構耐久性的影響較為顯著,但部分構件的缺損可能影響結構安全性,主要分布如下:

(1)主橋縱梁與橫梁接頭處,牛腿破損嚴重,嚴重削弱了對縱梁端部的支承能力。經查閱竣工文件,該部位原設計為:兩孔相鄰的縱梁主體預制RC構件,在兩縱梁接頭端上緣采用預留鋼筋連接并澆筑現澆接頭,支承于橫梁頂部,縱梁端部下緣支承于橫梁端側面的牛腿之上。經2007年加固后,縱梁一端改為與橫梁固結,另一端為鉸支,這兩處破損的牛腿處于鉸支端。故該部位的缺損對縱梁的穩定性有較大的影響。

(2)該橋面體系由吊桿為橫梁提供豎向支撐,橋面板再支承在橫梁上,內、外部均無多余約束。該類體系的約束冗余度不足,傳力路徑明確但單一,一旦斷索,極易導致橫梁及橋面系垮塌。

該橋梁從建成通車之后缺少對吊桿的檢查與養護,致使全橋吊桿下錨頭銹蝕嚴重,套筒內積水,錨頭防水黃油老化,流失嚴重。

2 病害分析及加固設計

橋梁病害的影響及吊桿結構受力不均勻等使得實際運營中的吊桿力與理論值偏差大,部分吊桿的安全儲備較差。吊桿錨頭銹蝕嚴重,橫梁上牛腿開裂破損情況嚴重且裂縫有明顯的發展,部分濕接頭有裂縫。以目前橋梁現狀中吊桿材料的抗老化疲勞能力、施工工藝水平等都難以從根本上解決錨頭防護罩內積水問題,錨頭銹蝕及吊桿索力損失問題將一直存在[8-10]。且該橋上跨鐵路,確保該橋安全狀態對鐵路的安全運營意義重大。為徹底解決吊桿及拱圈的病害問題,保證橋梁的安全運營和耐久性,加固方案設計采用增設鋼桁縱梁體系轉換方案。

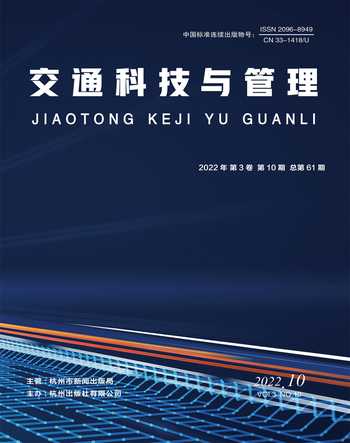

該方案將提籃拱橋結構轉換成梁式橋結構形式。原有提籃拱部分作為橋梁裝飾,不予拆除。體系改變后斷面布置圖見圖1。

新增的鋼桁式縱梁共2片,布置在橫梁兩端,采用鋼板拼接與現場焊接。頂底弦桿為箱型截面,其余為鋼板焊接式“工”型截面。鋼材為Q345qD型鋼。

鋼桁式縱梁分段吊裝后現場焊接為整體,再整體同步頂升完成拱-梁不同受力體系的轉換。整體頂升力控制值取原橋面系和鋼桁式縱梁總重的30%,合計1 510 t。實施時采用并聯單動式千斤頂,其布置為:在6#和10#墩頂各布設1臺,7#~9#墩頂各布設3臺。鋼桁式縱梁頂升時,各頂升點由同1臺油泵提供動力,通過自動控制系統完成每臺千斤頂的頂升位移控制,實現整體同步頂升。頂升控制力分為10%、15%、20%、25%和30%共五級,每級頂升過程中實時測量各參數數據并實時分析,動態調整。由數值計算獲取原橫梁的各頂升位移控制值為:6#和10#墩處對應橫梁上移約3 mm,7#和9#墩處對應的橫梁上移約9 mm,

8#墩處對應的橫梁上移約11 mm。

3 結構加固改造后的計算分析

3.1 結構有限元模型

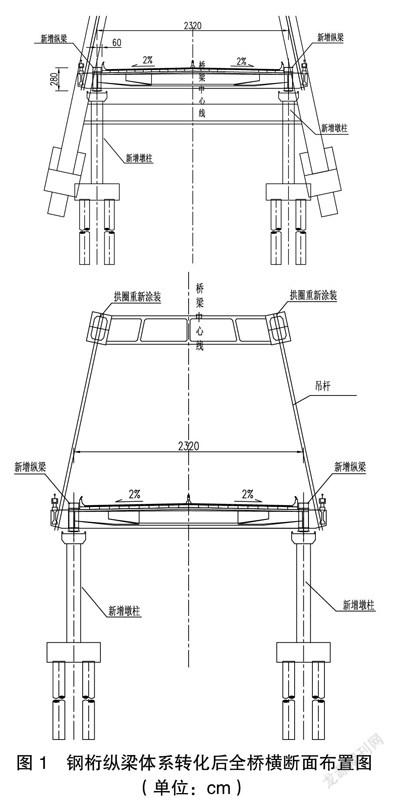

采用MIDAS Civil建模對該橋進行數值分析,原混凝土橫梁、原分段式混凝土縱梁和新增鋼桁式縱梁采用梁單元,橋面系采用板單元,不計橋面板對橫梁的剛度貢獻[11],全橋共劃分550個節點,542個梁單元,120個板單元,結構有限元模型如圖2所示。

3.2 計算結果分析

3.2.1 強度計算

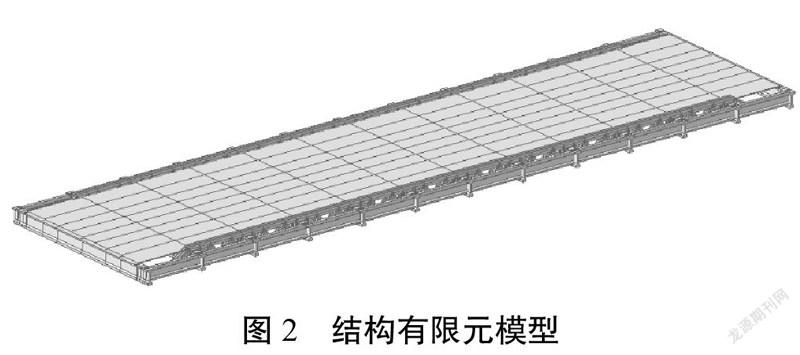

在最不利荷載組合作用下的鋼桁式縱梁各桿件最大正應力云圖見圖3。各桿件最大拉應力和壓應力分別為257.5 MPa和255.5 MPa,均未超過270 MPa,滿足規范要求。

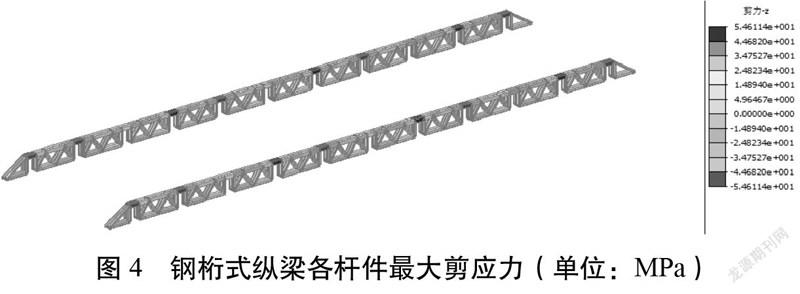

采用MIDAS Civil建模時,無法考慮鋼梁局部承壓節段設置的橫向加勁肋,故在集中荷載作用處的剪應力會出現失真,集中荷載作用處的受力分析不作分析。其余構件在最不利荷載組合作用下的最大剪應力云圖見圖4。各桿件最大剪應力為54.6 MPa,小于155 MPa,滿足規范要求。

3.2.2 剛度計算

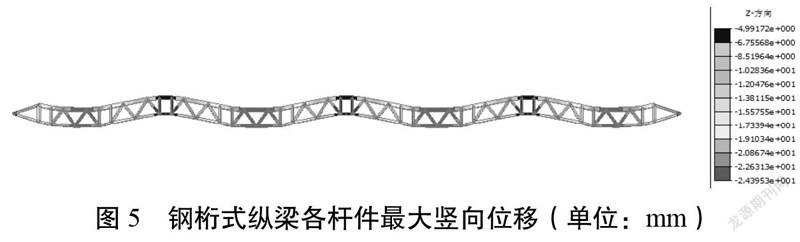

在正常使用階段最不利荷載組合作用下,鋼桁梁各桿件最大豎向位移如圖5所示。鋼梁最大豎向位移滿足規范要求。

3.2.3 疲勞計算

參照公路鋼結構橋梁設計規范(JTG D64—2015),采用疲勞荷載計算模型Ⅰ對鋼桁梁結構進行驗算,用等效車道荷載進行加載,集中荷載為0.7p,均布荷載為0.3q,pk與按公路-Ⅰ級車道荷載標準取值,并考慮多車道折減。

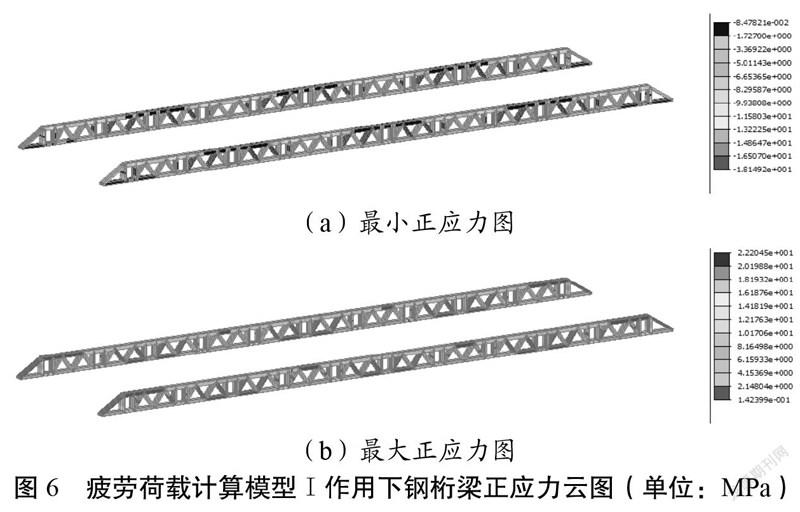

疲勞荷載計算模型Ⅰ最小正應力、最大正應力如圖6所示。疲勞荷載計算模型Ⅰ的最大正應力幅為40.3 MPa,小于54.6 MPa,滿足要求。

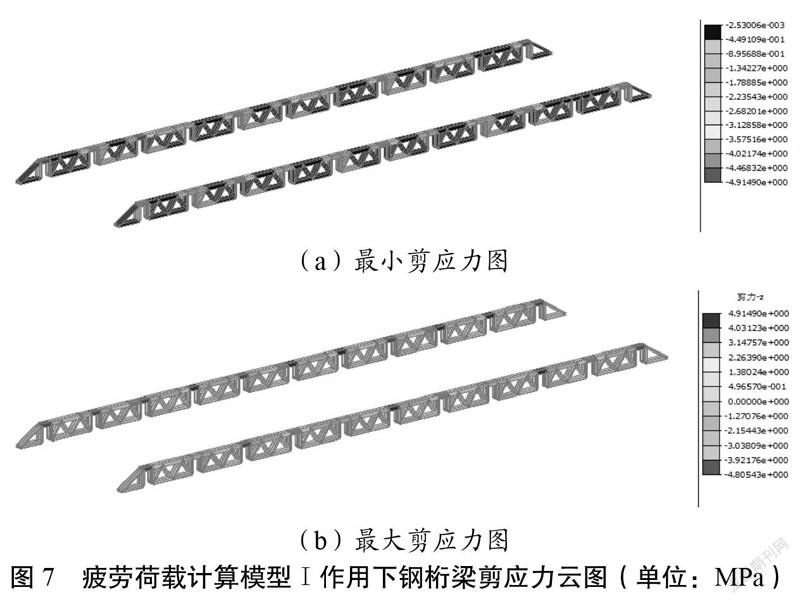

采用MIDAS Civil建模時,未能考慮局部承壓效應,故在集中荷載作用處的剪應力會出現失真,其余各單元疲勞荷載計算模型Ⅰ最小剪應力、最大剪應力如圖7所示。疲勞荷載計算模型Ⅰ的最大剪應力幅為9.82 MPa,小于33.9MPa,滿足要求。

4 結語

在病害調研與分析的基礎上,針對尼爾森體系拱橋的無縱梁懸吊橋面系存在的整體性和安全性均較差的問題,提出增設通長鋼梁的加固改造技術,并實現了將原橋由提籃拱橋結構轉換成梁橋形式的改造施工,通過對加固改造后橋梁的典型不利工況的數值計算可知,體系改造后的各構件應力狀態及疲勞受力性能均滿足現行規范要求,該技術的實施消除了該橋的安全隱患,豐富了該類橋梁的改造加固技術體系。

參考文獻

[1]李翠竹. 鐵路系桿拱橋靜動力作用下不同吊桿布置形式對結構力學性能的影響[D]. 蘭州:蘭州交通大學, 2018.

[2]宋建. 基于穩定性的尼爾森體系鋼管混凝土拱橋設計參數研究[D]. 鄭州:華北水利水電大學, 2019.

[3]陳亞亮, 許華聰, 余印根. 中下承式吊桿拱橋事故分析及對橋梁檢測啟示[J]. 福建工程學院學報, 2013(3): 213-217.

[4]閆子才, 施一春, 胡成. 128 m尼爾森體系提籃拱橋的施工控制[J]. 橋梁建設, 2012(4): 118-123.

[5]高欣, 歐進萍. 鋼管混凝土拱橋索類構件的常見病害與檢測方法[J]. 公路, 2012(3): 10-16

[6]吳昊. 某中承式鋼管混凝土拱橋病害分析及加固設計[J]. 公路工程, 2017(3): 154-158.

[7]張武, 吳運宏. 鋼管混凝土拱橋動態懸吊式主梁結構改造技術[J]. 橋梁建設, 2016(2): 103-108

[8]陳紅. 丫髻沙大橋橋面系加固設計[J]. 橋梁建設, 2013(2): 93-98

[9]呂宏奎, 周彥. 某全焊鋼桁架連續梁橋加固方案研究[J]. 鐵道工程學報, 2014(5): 63-67.

[10]陳建兵, 熊秉賢, 李夏元, 等. 鋼管混凝土拱橋新增吊桿加固設計[J]. 世界橋梁, 2016(5): 83-88.

[11]彭文韜, 劉峰. 基于非線性穩定理論的大跨鋼箱形提籃拱橋結構分析研究[J]. 中外公路, 2019(2): 94-97.

[12]陳卓異, 李傳習, 柯璐, 等. 某懸索橋鋼箱梁疲勞病害及處治方法研究[J]. 土木工程學報, 2017(3): 91-100.