康復干預用于老年股骨粗隆間骨折術后的效果觀察

劉麗杰 楊春雨 樊星池

股骨粗隆間骨折是臨床骨科中比較多發的一種病癥,主要發病群體為老年人,老年患者常常會因為合并骨質疏松等情況而發生意外跌倒或磕碰導致骨折,患者骨折后會存在局部腫脹和淤血,并且存在嚴重的疼痛與活動性障礙[1]。通常采用內固定手術方案治療骨折,可以發揮確切的治療效果[2]。術后康復干預是老年股骨頭中間骨折患者進行功能恢復的有效措施。本文以回顧性分析的方法,研究到本院治療的64 例老年股骨粗隆間骨折患者的臨床資料,詳情如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 回顧性分析2019 年4 月~2021 年1 月來本院治療的64 例老年股骨粗隆間骨折患者的臨床資料,隨機分為對照組和觀察組,每組32 例。觀察組中男20 例,女12 例;年齡65~89 歲,平均年齡(80.41±8.67)歲;受傷到入院時間0.5~3.0 d,平均受傷到入院時間(1.52±0.50)d。對照組中男19 例,女13 例;年齡66~90 歲,平均年齡(80.88±8.71)歲;受傷到入院時間0.5~3.0 d,平均受傷到入院時間(1.54±0.49)d。兩組患者的一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。所有患者的臨床資料均滿足《世界醫學協會赫爾辛基宣言》,患者(或家屬)在《知情同意書》上簽字。

1.2 納入及排除標準

1.2.1 納入標準 ①所有患者均有完整的臨床資料可供追溯;②臨床資料顯示患者年齡均>60 歲;③患者均采用手術方式治療;④術后具備康復干預的條件;⑤所有患者均有良好的手術療效。

1.2.2 排除標準 ①資料顯示患者存在精神障礙、老年癡呆、溝通和交流障礙;②患者合并嚴重的骨質疏松,具有較高的再骨折風險;③術后康復干預禁忌;④嚴重肝腎損害、心功能損害、肺功能疾病等;⑤臨床資料缺失、失訪的患者。

1.3 方法

1.3.1 對照組 術后進行常規的康復干預,遵醫囑指導患者進行簡單的宣教并滿足心理需求,指導患者肌內注射抗骨吸收藥物依降鈣素(山東綠葉制藥有限公司,國藥準字H20040338),2 次/周,10 U/次,持續用藥3 個月。同時根據實際情況為患者應用促進骨礦化的藥物、鈣劑和活性維生素D 類藥物等。指導患者自行康復鍛煉,按照從被動康復運動過渡到主動康復運動的原則循序漸進地進行康復訓練。

1.3.2 觀察組 術后在對照組的基礎上實施康復干預,具體如下。①踝泵訓練:對患者的下肢肌肉從遠到近進行按摩,以避免形成深靜脈血栓。患者能夠自主進行股四頭肌等長練習后,在無疼痛的前提下最大程度上收縮肌肉5 s,然后放松。要求患者練習次數>1000 次/d,并且要求患者能維持健肢的各個關節活動度(ROM)和肌力,為患者的預后提供充分的準備。②著重觀察:術后應注意關注其生命體征、傷口滲血、引流液等情況,避免患者出現出血性休克,積極做好術后指導和觀察。若發現合并深靜脈血栓的前兆或已生成深靜脈血栓,必須及時進行處理,以便促進其康復,并且適當對患者提供心理治療。③康復干預措施:術后1 周以仰臥位為主要體位,膝蓋之間墊一個軟枕,并使患肢向外展20~30°,以中立位維持。術后6 h 逐漸搖起床頭,高度以患者的舒適度為依據。協助患者開展健側肢體踝關節、膝關節、髖關節以及手術一側的踝關節的主動活動,肯定患者的行為,以增加信心。在手術后當日要實施反復的活動,聯系患者家屬一同監督。敦促患者進行患側肢體的踝泵訓練,每5 分鐘1 組,1 h/組。并且實施股四頭肌和蟈繩肌的等長收縮訓練,訓練次數>300 次/d。術后3 d 對各個關節進行被動性活動,以患者的主觀疼痛耐受為準,指導患者的相關活動應逐漸過渡到主動活動,進行強化訓練。術后2~4 周需要繼續對上面所述的訓練進行增強練習,此外以患者的機體為耐受,指導其進行直腿抬高訓練,10~20 次/組,2 組/d。以健側側臥位為主要體位,指導患者進行抬腿訓練,30 次/組,連續進行4~6 組,并指導患者組間休息0.5 min,進行3 次/d。還要進行主動的關節屈伸康復訓練,在床上進行坐立,避免肢體離開床面,要緩慢的用力,以便最大限度的屈膝屈髖,維持10 s 之后緩慢伸直。使患者坐立在床邊,懸吊起小腿來進行屈伸活動,20 次/組,2 組/d。術后5 周~3 個月使患者坐立位下環抱雙腿(要保證骨折的愈合程度允許),5~10 min/次,2 次/d。指導患者進行負重和平衡訓練(需要經過X 線檢查,骨折愈合),之后逐漸過渡到完全負重,然后進行患側單腿完全負重訓練,5 min/次,2 次/d。指導患者進行步態康復,逐漸促進患者恢復。

1.4 觀察指標及判定標準 比較兩組患者的并發癥發生情況及康復指標(疼痛評分、FMA 評分、日常生活活動能力評分)。采用視覺模擬評分法(VAS)評估患者的疼痛程度,分值為0~10 分,分值越低說明疼痛程度越輕。采用FMA 評估患者運動功能,分值越低說明運動功能恢復越好。采用巴氏(Barthel)指數評定表評估患者的日常生活活動能力,總分100 分,分值越高說明患者的日常生活活動能力越好。

1.5 統計學方法 采用SPSS25.0 統計學軟件對數據進行處理。計量資料以均數±標準差()表示,采用t 檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組患者的并發癥發生情況比較 觀察組的并發癥發生率低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組患者的并發癥發生情況比較[n(%)]

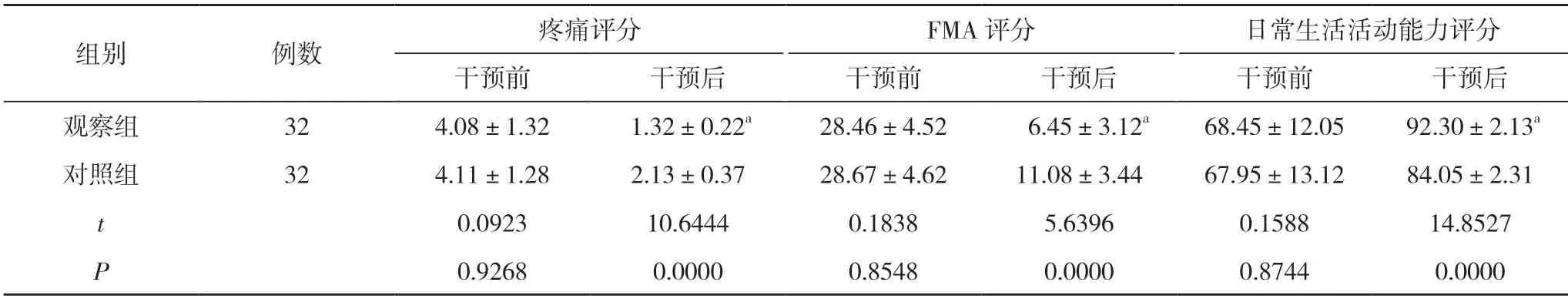

2.2 兩組患者的康復指標比較 干預前,兩組患者的疼痛評分、FMA 評分、日常生活活動能力評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);干預后,觀察組患者的疼痛評分、FMA 評分均低于對照組,日常生活活動能力評分高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組患者的康復指標比較(,分)

表2 兩組患者的康復指標比較(,分)

注:與對照組比較,aP<0.05

3 討論

本文主要研究將康復干預應用在老年股骨頭中間骨折術后的作用,結果顯示:觀察組的并發癥發生率9.38%明顯低于對照組的37.50%,差異有統計學意義(P<0.05)。干預后,觀察組患者的疼痛評分、FMA 評分均低于對照組,日常生活活動能力評分高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。證明康復干預手段可以促進患者術后的康復。術后康復干預堅持以人為本的原則,站在患者的角度,從患者受傷實際情況出發,為患者提供循序漸進的康復干預措施,指導患者堅持進行康復訓練,采取有效措施提升患者的治療依從性,降低并發癥的影響,為患者的康復和預后提供良好的條件[3-5]。

綜上所述,老年股骨粗隆間骨折患者采用康復干預可以有效降低并發癥的發生幾率,減輕疼痛,恢復功能,提升整體生活質量,值得推薦。