不同類型非哺乳期乳腺炎的超聲特征與鑒別診斷價值分析

康泰梓

非哺乳期乳腺炎是一種非典型性的乳腺疾病,雖然與哺乳期乳腺炎相比其發病率很低,但總體上在女性群體中該疾病也并不罕見,且其在女性的嬰兒期、青春期、絕經期、老年期等不同時期均可發生[1]。非哺乳期乳腺炎多可致乳房疼痛、腫塊、膿腫甚至是破潰以及因竇道形成誘發皮膚潰瘍,重者還會發生乳房毀形的情況,對患者造成嚴重的困擾。非哺乳期乳腺炎的重要特點在于常規抗生素治療效果欠佳,但其本身存在不同病理分型,最常見的兩種是漿細胞性乳腺炎和肉芽腫小葉性乳腺炎[2],且不同病理類型的非哺乳期乳腺炎患者在治療方法上迥然不同,如果診斷發生失誤,會給患者帶來嚴重的身心痛苦。調查數據顯示,非哺乳期乳腺炎的臨床誤診率可以達到33.06%~92.00%[3],因而,選擇合適的方法對患者進行有效診斷,并對不同類型非哺乳期乳腺炎患者進行充分鑒別對于患者的合理治療、預后改善都有十分重要的意義。本文選取2019年6月~2021年6月間本院收治的78 例非哺乳期乳腺炎患者作為研究對象,采用彩色多普勒超聲對其進行診斷,分析不同類型非哺乳期乳腺炎患者的超聲特征及差異所在,分析超聲對不同類型非哺乳期乳腺炎的診斷鑒別價值。現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2019年6月~2021年6月本院收治的78 例非哺乳期乳腺炎患者作為研究對象,患者均經臨床病理診斷確診,其中漿細胞性乳腺炎65 例,肉芽腫小葉性乳腺炎13 例。排除標準:處于哺乳期或妊娠期的患者;合并乳腺癌的患者;臨床資料不完整的患者;合并其他惡性腫瘤的患者。漿細胞性乳腺炎患者年齡22~60 歲,平均年齡(36.2±8.1)歲;單側乳腺病變62 例,雙側乳腺病變3 例。肉芽腫小葉性乳腺炎患者年齡21~63 歲,平均年齡(36.5±8.9)歲;單側乳腺病變12 例,雙側乳腺病變1 例。不同類型非哺乳期乳腺炎患者的年齡、病變位置比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。本研究經本院倫理委員會討論通過,患者及患者家屬知情同意,且均簽署知情同意書。

1.2 方法 所有患者均接受彩色多普勒超聲檢查,檢查儀器采用飛利浦HD11 型彩色多普勒超聲診斷儀及配套的線陣探頭(頻率為5~10 MHz)。掃描時患者取仰臥位(必要時可調整為側臥位),將雙手舉過頭頂,將乳房和腋窩區域充分暴露后,將涂好耦合劑的探頭置于乳房上做全方位多方向掃查,掃描范圍在胸骨旁線到腋中線之間,觀察是否有乳腺腫塊的存在,對發現腫塊的區域進行重點掃查,調整時間增益補償(TGC)以及聚焦深度,對腫塊大小、位置、深度、形態、邊緣、內部回聲、后方回聲、鈣化情況、周圍結構的變化情況以及腋窩淋巴結是否存在腫大現象進行觀察和記錄。然后,合理調節彩色增益及量程,在維持良好血流敏感性的情況下,對腫塊及其周圍的血流走向、分布情況進行觀察,通過彩色多普勒血流顯像(CDFI)對最粗大血管取樣,探查其血流信號強度、血流阻力指數、流速。根據Adler 半定量法對患者的血流進行分級[4]。

檢查結束后均由2 名影像科高年資醫生進行閱片,并得出閱片結論。

1.3 觀察指標 比較漿細胞性乳腺炎和肉芽腫小葉性乳腺炎患者的臨床表現和超聲特征。

1.4 統計學方法 采用SPSS21.0 統計學軟件處理數據。計量資料以均數±標準差()表示,采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

2.1 不同類型非哺乳期乳腺炎患者的臨床表現比較65 例漿細胞性乳腺炎患者中共檢出乳房觸痛10 例(15.38%)、乳房包塊32 例(49.23%)、乳頭溢液32 例(49.23%)、皮膚損害3 例(4.62%);13 例肉芽腫小葉性乳腺炎患者中共檢出乳房觸痛8 例(61.54%)、乳房包塊12 例(92.31%)、乳頭溢液0 例(0),皮膚損害5 例(38.46%)。漿細胞性乳腺炎患者中乳房觸痛、乳房包塊、皮膚損害的檢出率顯著低于肉芽腫小葉性乳腺炎患者,乳頭溢液的檢出率顯著高于肉芽腫小葉性乳腺炎患者,差異均有統計學意義(χ2=13.000、8.175、13.483、10.852,P=0.000、0.004、0.000、0.001<0.05)。

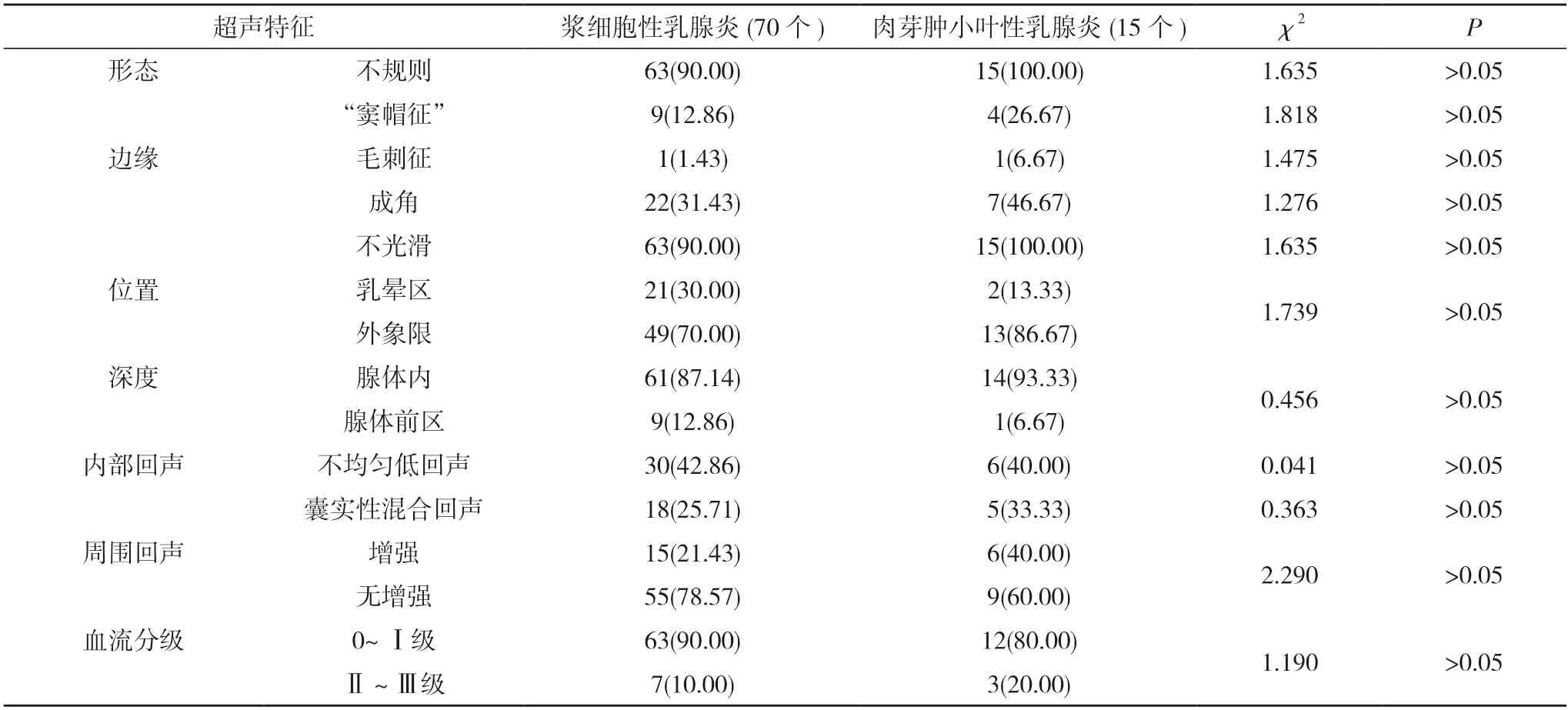

2.2 不同類型非哺乳期乳腺炎患者的超聲特征比較 經超聲檢查,65 例漿細胞性乳腺炎患者共檢出乳腺腫塊70 個,13 例肉芽腫小葉性乳腺炎患者共檢出乳腺腫塊15 個。漿細胞性乳腺炎、肉芽腫小葉性乳腺炎患者的乳腺腫塊形態、邊緣、位置、深度、內部及周圍回聲、血流分級比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。見表1。漿細胞性乳腺炎患者腋窩淋巴結腫大檢出率33.85%(22/65)低于肉芽腫小葉性乳腺炎患者的76.92%(10/13),差異有統計學意義(P<0.05)。

表1 漿細胞性乳腺炎和肉芽腫小葉性乳腺炎患者的超聲特征比較[個(%)]

3 討論

非哺乳期乳腺炎是多發于育齡經產婦中的一種非細菌性乳腺疾病,雖然目前臨床上關于其病因尚無準確的定義,但一般認為漿細胞性乳腺炎的發生與乳頭內陷、乳管阻塞等有關,而肉芽腫小葉性乳腺炎則與泌乳因素、自身免疫因素等有關[5]。二者雖然都有乳房隱痛、乳房腫塊等癥狀,但從本文的對比來看,漿細胞性乳腺炎的患者更多見乳頭溢液的癥狀,而肉芽腫小葉性乳腺炎患者則更多見乳房觸痛、乳房包塊、皮膚損害的癥狀,可以作為診斷的輔助佐證[6]。在非哺乳期乳腺炎患者的患病早期,其并無典型的、明顯的臨床表現,很容易被忽視,或者與其他乳腺疾病混淆[7],嚴重影響患者的診斷治療。

彩色多普勒超聲診斷作為一種臨床常用的影像學診斷方法,可以通過二維超聲圖像可以對乳房腫塊進行更好的檢測,并能對腫塊的大小、形狀、邊緣、位置、深度情況等信息進行有效觀察,并能通過CDFI 血流頻譜對病灶及病灶周圍的血流信號進行觀察[8]。本研究中,不同類型非哺乳性乳腺炎患者的乳腺腫塊形態、邊緣、位置、深度、內部及周圍回聲、血流分級比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。這可能與患者就診時的病程不同以及各自的患者數量差異較大有關。

彩色多普勒超聲還可以對非哺乳性乳腺炎患者的腋窩淋巴結腫大情況進行顯示,正常淋巴結形態結構完整,門、髓質一致增生,皮質由內開始增厚;而肉芽腫小葉性乳腺炎患者病理上多以小葉單元為中心,病灶多位于乳腺外象限,炎癥更容易隨淋巴管的蔓延誘發腋窩淋巴結腫大的發生。因此,漿細胞性乳腺炎患者腋窩淋巴結腫大檢出率低于肉芽腫小葉性乳腺炎患者,差異有統計學意義(P<0.05)。這與欒玉爽等[9]的研究結果一致。

綜上所述,不同類型非哺乳期乳腺炎患者的超聲影像學特征具有極高的相似度,但通過臨床表現、病史詢查、腋窩淋巴結掃查可以對其進行鑒別診斷。