靜脈超聲造影對子宮腺肌癥和子宮肌瘤的鑒別診斷價值分析

向艷琳

子宮肌瘤為女性生殖器器官中發病率極高的良性腫瘤,是由機體內結締組織及平滑肌組成[1],多發于35~55 歲女性之間。據相關研究統計發現,35 歲女性子宮肌瘤的發病幾率超過20%[2]。以子宮肌壁與肌瘤間的關系,可將其分為漿膜下肌瘤、黏膜下肌瘤、肌壁間肌瘤等。其臨床癥狀多為小腹處下部存在隆起狀包塊、經期延長、經量增加等,且存在惡化可能,對女性的身心健康、生命安全均造成嚴重影響[3]。子宮腺肌癥為機體內間質組織、子宮內膜異位到子宮肌層,該疾病主要分為局限性與彌漫性兩種。子宮肌瘤臨床上定義為局限性子宮腺肌癥,且屬于子宮腺肌癥的一種特殊類型[4]。臨床進行子宮肌瘤處理時,因為存在假包膜,可采用瘤體剝離術,但子宮腺肌癥與肌層界限不顯著,因此,術前對子宮肌腺癥、子宮肌瘤的診斷就具有極其重要的意義[5]。靜脈超聲造影診斷為在常規造影技術的基礎上聯合注射超聲造影劑,用以提高機體內血流信號,便于有效觀測微血管灌注等信息,同時能夠顯著提高對病變組織的準確性及檢出率等[6]。本文選取本院收治的60 例子宮肌瘤和60 例子宮腺肌癥患者作為研究對象,應用靜脈超聲造影進行臨床診斷,并分析不同檢測方式準確性及子宮腺肌癥和子宮肌瘤間的影像學差異,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取本院自2021年1~12月收治的120 例子宮肌瘤和子宮腺肌癥患者作為研究對象,其中子宮肌瘤60 例,子宮腺肌癥60 例。患者年齡35~60 歲,平均年齡(48.78±5.45)歲;體質量50~80 kg,平均體質量(75.17±8.47)kg;病灶直徑3.0~6.6 cm,平均病灶直徑(4.54±0.78)cm。納入標準:患者經臨床診斷后,均符合子宮肌瘤和子宮腺肌癥診斷標準。子宮肌瘤診斷標準:①子宮增大,質硬;②診刮時宮腔內觸及凸起面;③少數患者伴有疼痛及壓迫感,或伴有貧血癥狀。子宮腺肌癥診斷標準:①經期時間延長;②經期血流量增多;③子宮存在觸痛感、按壓時存在明顯痛感。排除標準:臨床檢測期間患者無故消失、離去、失去蹤跡。

1.2 方法 患者分別使用靜脈超聲造影及常規超聲進行檢測。

1.2.1 儀器及造影劑選擇 飛利浦(中國)投資有限公司生產的彩色多普勒超聲診斷儀,Philips iU Elite 造影分析軟件。檢測頻率設置為4~8 MHz,腹部探頭型號為C5-1,陰道探頭型號為C10-3v。保障患者檢測時參數標準一致。造影劑應用意大利公司生產的超聲顯影劑,同時混入生理鹽水(5%)用力搖勻,于患者手肘處快速注射。

1.2.2 常規超聲 采用常規超聲了解患者機體內病灶位置、形狀、大小、數量、包膜情況、內部回聲、血液流速與供應情況等。

1.2.3 靜脈超聲造影 首先將超聲儀器調至造影模式,并獲取最佳切面,應用常規子宮肌層作為臨床參照。向患者手肘位置快速靜脈推注造影劑,同時啟動檢測儀器計時器,將超聲探頭固定至目標觀測區域停頓3~4 min 左右將動態圖像儲存。如有必要可以進行二次造影,但兩次造影時間需停頓>15 min。檢測期間可將感興趣區域圈出,運用時間-信號強度曲線(TIC)對檢測結果進行定量分析,檢測時可使用正常子宮肌層作為參照物,與病灶區域進行對比,觀測TIC 形態,隨后詳細記錄各項指標數據并進行相關分析。對照數據包括開始增強時間、達峰時間、峰值強度。

1.3 觀察指標 比較不同檢測方式對子宮肌瘤、子宮腺肌癥的鑒別診斷準確率;觀察子宮肌瘤、子宮腺肌癥的靜脈超聲造影影像學特性。

1.4 統計學方法 采用SPSS24.0 統計學軟件對研究數據進行統計分析。計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異具有統計學意義。

2 結果

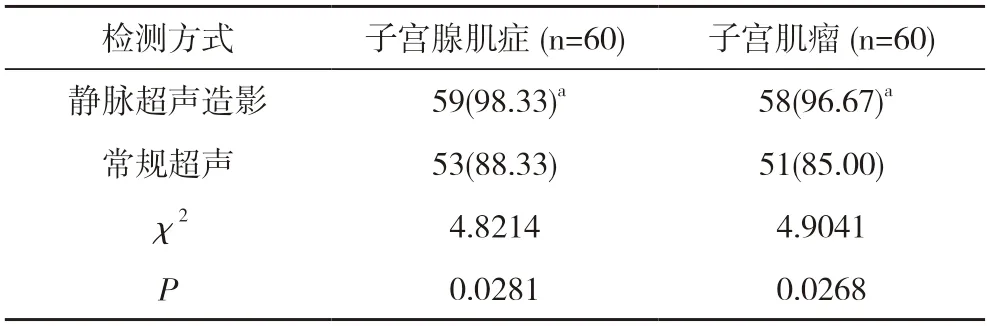

2.1 不同檢測方式對子宮肌瘤、子宮腺肌癥的鑒別診斷準確率比較 靜脈超聲造影對子宮肌瘤的鑒別診斷準確率為96.67%、對子宮腺肌癥的鑒別診斷準確率為98.33%,均高于常規超聲的85.00%、88.33%,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 不同檢測方式對子宮肌瘤、子宮腺肌癥的鑒別診斷準確率比較[n(%)]

2.2 子宮肌瘤、子宮腺肌癥的靜脈超聲造影影像學特性 子宮肌瘤:假包膜環狀增強,且肌瘤內部受造影劑影響表現為放射性填充狀態,內部會表現出低增強或高增強,部分患者會呈不均勻增強狀態,此類特異性于增強后期消弭于肌層間,且在造影劑消散時會與周邊呈現明顯界限。漿膜下肌瘤會被造影劑顯示出子宮動脈。

子宮腺肌癥:與常規子宮肌層對比,瘤體血管內出現造影劑后會呈現短線增強,整體達峰后會呈現不規則增強,在造影劑消退后瘤體會出現短期低增強現象,但與周邊界限模糊不清。部分患有子宮腺肌癥患者臨床表現為內部無造影劑填充現象。

經靜脈超聲造影發現,子宮腺肌癥患者開始增強時間、達峰時間均早于子宮肌瘤患者,峰值強度低于子宮肌瘤患者。

3 討論

子宮腺肌癥與子宮肌瘤多發于中年女性患者,兩種癥狀臨床表現形式存在一定相似之處,臨床發病幾率約為20%~45%左右[7]。臨床進行檢測時,多采用超聲檢測模式。在進行超聲檢測過程中,部分子宮肌瘤患者機體內假包膜模糊,或存在子宮肌瘤供血不足時,導致檢測影像模糊不清,因此,給鑒別工作帶來一定的診斷難度[8]。臨床應用核磁共振對子宮肌腺癥、子宮肌瘤檢測價值顯著,但該檢測花費較高,且耗時長,同時不適用于患有幽閉恐懼癥患者。靜脈超聲造影僅在常規超聲檢測的基礎上添加造影劑,用以增強機體內血流信號,實時動態觀測,且二代造影劑不溶于血液與水分,能夠排出[9]。超聲造影系統能夠增強病變處諧波信號,清晰顯示出微小病灶及臟器血供信息。通過靜脈超聲造影結果觀察子宮肌瘤、子宮腺肌癥血流灌注特點,能夠顯著提高臨床鑒別準確性,并為臨床提供精確的診斷依據。本文采用靜脈超聲造影檢測模式診斷子宮腺肌癥、子宮肌瘤時明顯發現不同特性的血流灌注模式,可應用于臨床檢測,作為不同的鑒別依據。本研究結果顯示:靜脈超聲造影對子宮肌瘤的鑒別診斷準確率為96.67%、對子宮腺肌癥的鑒別診斷準確率為98.33%,均高于常規超聲的85.00%、88.33%,差異具有統計學意義(P<0.05)。經靜脈超聲造影發現,子宮腺肌癥患者開始增強時間、達峰時間均早于子宮肌瘤患者,峰值強度低于子宮肌瘤患者。

綜上所述,靜脈超聲造影對子宮腺肌癥和子宮肌瘤的鑒別診斷效果優于常規超聲,子宮肌瘤與子宮腺肌癥特征、性質不同,可以作為鑒別兩種疾病的診斷依據,值得臨床廣泛使用與推廣。