眼底熒光造影檢查在糖尿病眼底病變篩查中的臨床價值研究

李子鵬

糖尿病在臨床上作為一種內分泌系統疾病,有較高的發病率,老年人為多發人群。糖尿病以胰島素分泌功能發生紊亂、無法滿足機體需求為致病因素[1]。糖尿病會給患者的身體帶來嚴重影響,造成多種并發癥的出現,如視力下降、肝臟損傷等,其中視網膜病變是最常見的糖尿病并發癥之一,主要受到患者高血糖因素的影響,而導致組織器官微血管病變,進而引發毛細血管周圍細胞壞死,造成視網膜病變或功能障礙[2]。糖尿病視網膜病變是導致老年患者致盲的主要原因之一,屬于不可逆性并發癥,因此,有效診斷與治療是降低疾病對患者機體造成損傷的關鍵所在[3]。近年來,隨著醫療影像技術的發展,眼底熒光造影被廣泛應用到了糖尿病視網膜病變的臨床檢查中,具備操作簡易、準確性高的優勢,可為臨床醫師對患者的診斷與治療提供有力的參考依據[4]。基于此,本文選取2018年1月~2020年1月于本院進行治療的100 例糖尿病視網膜病變患者作為研究對象,分別予以不同的檢查方法,分析眼底熒光造影檢查在糖尿病眼底病變篩查中的臨床價值,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2018年1月~2020年1月于本院進行治療的100 例糖尿病視網膜病變患者作為研究對象,采用隨機化分組法分為對照組和實驗組,每組50 例。實驗組男女比例28∶22,平均年齡(61.52±10.52)歲;合并黃斑水腫44 例(88.00%)。對照組男女比例26∶24,平均年齡(61.63±10.42)歲,合并黃斑水腫43 例(86.00%)。兩組患者性別、年齡等一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 納入及排除標準

1.2.1 納入標準[5]①確診為糖尿病視網膜病變;②簽署知情同意書;③醫院倫理委員會批準同意;④屈光介質清晰正常。

1.2.2 排除標準[6]①眼底手術或外傷史;②心腦血管疾病者;③精神疾病者。

1.3 方法 兩組患者均于入院后接受視力、裂隙燈、眼壓等常規眼科檢查。

1.3.1 對照組 患者行散瞳眼底鏡檢查。采用0.25%復方托吡卡胺滴眼液散瞳,用眼底鏡觀察并記錄患者的眼底情況。

1.3.2 實驗組 患者行眼底熒光造影檢查。散瞳后予以患者過敏試驗,若無過敏情況發生則快速注射熒光素鈉,使用眼底熒光造影儀對患者的眼底進行連續拍照,至靜脈期后改為間斷拍照。

1.4 觀察指標及判定標準 對比兩組糖尿病視網膜病變分期、黃斑水腫檢出準確率及患者對檢查技術的評分。①糖尿病視網膜病變分期參考文獻[5]分為Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期、Ⅳ期、Ⅴ期、Ⅵ期。②采用自制量表調查患者對檢查技術的評價,分為科學性、安全性,滿分為100 分,分數越高,代表患者評價越高。

1.5 統計學方法 采用SPSS22.0 統計學軟件對研究數據進行統計分析。計量資料以均數 ± 標準差()表示,采用t 檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異具有統計學意義。

2 結果

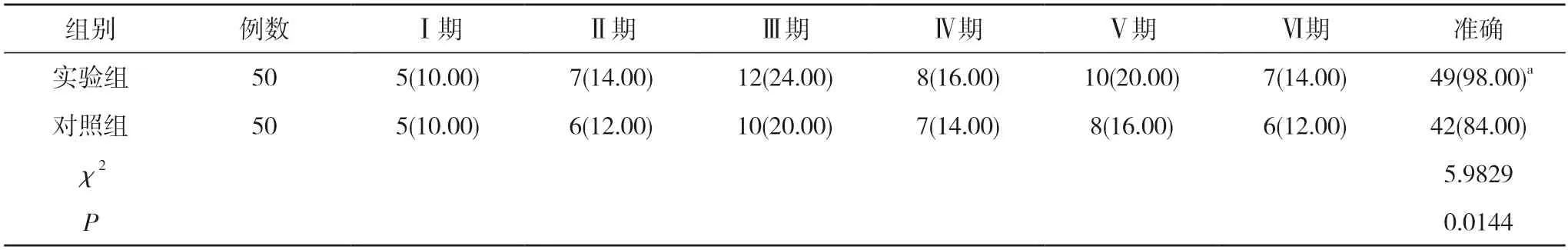

2.1 兩組糖尿病視網膜病變分期檢出準確率對比 實驗組糖尿病視網膜病變分期檢出準確49 例,其中Ⅰ期5 例(10.00%)、Ⅱ期7 例(14.00%)、Ⅲ期12 例(24.00%)、Ⅳ期8 例(16.00%)、Ⅴ期10 例(20.00%)、Ⅵ期7 例(14.00%);對照組糖尿病視網膜病變分期檢出準確42 例,其中Ⅰ期5 例(10.00%)、Ⅱ期6 例(12.00%)、Ⅲ期10 例(20.00%)、Ⅳ期7 例(14.00%)、Ⅴ期8 例(16.00%)、Ⅵ期6 例(12.00%)。實驗組糖尿病視網膜病變分期檢出準確率為98.00%,高于對照組的84.00%,差異具有統計學意義(χ2=5.9829,P=0.0144<0.05)。見表1。

表1 兩組糖尿病視網膜病變檢出準確率對比[n(%)]

2.2 兩組黃斑水腫檢出準確率對比 實驗組黃斑水腫檢出準確率為88.64%,高于對照組的51.16%,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組黃斑水腫檢出準確率對比[n(%)]

2.3 兩組患者對檢查技術的評分對比 實驗組患者對檢查技術科學性評分為(96.23±1.84)分、安全性評分為(97.24±1.36)分,均高于對照組的(93.64±1.36)、(95.12±1.03) 分,差異具有統計學意義(t=8.0042、8.7869,P=0.0000、0.0000<0.05)。

3 討論

糖尿病是臨床常見、多發的慢性疾病,易受到各種因素的影響,導致患者出現較多的并發癥,其中視網膜病變的發生率較高,不僅降低了患者的生活質量,若未及時診斷與治療,嚴重的會導致患者失明[7]。近年來,隨著飲食與生活習慣的改變,糖尿病患者的發病人數逐年遞增,導致糖尿病視網膜病變的發病率也持續增加,因此,有效的診斷與治療是改善糖尿病視網膜病變預后的關鍵所在[8]。

糖尿病視網膜病變屬于一種微血管并發癥,導致患者并發糖尿病視網膜病變的主要因素與胰島素代謝、吸收障礙而導致的高血糖有關,而高血糖狀態會引起患者血管內皮細胞功能異常[9]。當患者發生微血管病變時,就會引發眼組織及血管微循環受阻,眼部營養供給發生障礙,造成血管滲漏,最終并發糖尿病視網膜病變。糖尿病視網膜病變屬于不可逆損傷,但早期的確診與治療是延緩和預防患者視力喪失的關鍵。目前臨床常以散瞳眼底鏡檢查及眼底熒光造影檢查的方式對患者進行診斷,但散瞳眼底鏡檢查缺乏較高的準確性,且欠缺對患者黃斑區水腫的檢出效果,因此臨床使用效果受限。而眼底熒光造影能有效彌補上述檢查方法的缺陷,采用該種檢查方法不僅能夠觀察患者眼底微循環的改變情況,有效降低誤診漏診的發生率,且還能夠及時發現患者的微小血管瘤,有效彌補眼底鏡檢查的不足。對患者采用眼底熒光血管造影檢查過程中,若患者沒有灌注區情況發生,則代表該患者存在視網膜血管閉塞與缺氧情況。采用眼底熒光造影檢查能夠有效的觀測到患者早期的新生血管,能夠出現強高熒光的提示,而且還能夠觀察到晚期患者的滲漏情況,有利于早期微血管瘤與點狀視網膜的區分,有效規避了患者存在上述癥狀時采用眼底鏡檢查漏診與誤診情況的發生[10]。此外,黃斑水腫是導致患者視力下降的主要原因,采用眼底熒光血管造影能夠準確分辨出不同病變分期患者黃斑區毛細血管擴張情況,對于病情較為嚴重的患者采用眼底熒光血管造影能夠觀察到管壁有高熒光現象,但隨著時間的推移會出現熒光滲漏。對于晚期糖尿病視網膜病變患者,采用該種檢查方法能觀察到明顯的黃斑區熒光積存現象,且以花瓣狀呈現,因此,采用眼底熒光血管造影不僅準確性高,還可有效鑒別患者的黃斑水腫情況。本研究結果顯示:實驗組糖尿病視網膜病變檢出準確率為98.00%,高于對照組的84.00%,差異具有統計學意義(χ2=5.9829,P=0.0144<0.05)。實驗組黃斑水腫檢出準確率為88.64%,高于對照組的51.16%,差異具有統計學意義(χ2=14.5743,P=0.0001<0.05)。實驗組患者對檢查技術科學性評分為(96.23±1.84)分、安全性評分為(97.24±1.36)分,均高于對照組的(93.64±1.36)、(95.12±1.03) 分,差異具有統計學意義(t=8.0042、8.7869,P=0.0000、0.0000<0.05)。

綜上所述,采用眼底熒光造影檢查可準確反映糖尿病視網膜病變分期及黃斑水腫情況,值得臨床應用與推廣。