沙庫巴曲纈沙坦鈉治療慢性心力衰竭的效果分析

倪浩

慢性心力衰竭是臨床常見心臟病變,是由各種心臟病進展至終末期的一種綜合征,患者可表現為心排血量顯著減少,肺靜脈淤血,機體組織及氣管血液灌注不足從而誘發水腫、氣短、呼吸困難等一系列癥狀。心室重構是本病發生與發展的重要因素之一,可進一步加重心肌損傷,并進一步加快疾病進展。因此目前臨床多從抑制心室重構入手并以延緩疾病進展,改善患者預后及提高生活質量作為治療目的。沙庫巴曲纈沙坦作為近年來臨床應用較為廣泛的新型血管緊張素受體-腦啡呔酶抑制劑(ARNI),是由纈沙坦與沙庫巴曲兩種成分根據1:1 摩爾比例配制而成的藥物,該藥物可對血管緊張素Ⅱ受體及腦啡呔發揮抑制作用從而達到舒張血管、預防與逆轉心血管重構的作用[1]。本文旨在探討沙庫巴曲纈沙坦鈉價值。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選擇本院2019年1月~2020年1月收治的100 例慢性心力衰竭患者,其中男55 例,女45 例;年齡49~69 歲,平均年齡(59.0±3.5)歲。納入標準:①確診為慢性心力衰竭,且符合《中國心力衰竭診斷與治療指南》中相關診斷標準[2];②心功能分級Ⅱ~Ⅳ級,左心室射血分數(LVEF)<50%[4];③治療依從性較高且患者與家屬均自愿簽署知情同意書。排除標準:精神疾病及意識障礙,無法正常與人溝通患者。將患者隨機分為觀察組與對照組,各50 例。觀察組男28 例,女22 例;年齡49~69 歲,平均年齡(59.0±3.6)歲。對照組男27 例,女23 例;年齡50~68 歲,平均年齡(59.1±3.1)歲。兩組一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法 對照組應用纈沙坦膠囊治療,藥物劑量為80 mg/d 或160 mg/d,1 次/d。觀察組使用沙庫巴曲纈沙坦鈉治療,起始劑量為50 mg/次,2 次/d,根據患者治療情況適當對藥物劑量進行增減。兩組患者均以6 個月作為1 個治療周期[7]。

1.3 觀察指標及判定標準 比較兩組治療前后心功能、血清指標;治療效果;不良心血管事件發生情況;生活質量評分。心功能指標包括LVEDD、LVEF[3];血清指標包括NT-proBNP、cTnT[4]。療效判定標準[5]:①治療后美國紐約心臟病協會(NYHA)分級較治療前提升≥2 級或達到Ⅰ級,記為顯效;②治療后心功能NYHA 分級較治療前提升1 級但尚未達到Ⅰ級,仍需進一步治療,記為有效;③治療后NYHA 分級未見顯著改善甚至進一步惡化,記為無效。總有效率=(顯效+有效)/總例數×100%。生活質量應用簡明健康狀況調查表(SF-36)量表進行評估,主要內容包括心理功能、生理功能、社會功能及活力4 方面,生活質量與評分呈正比。

1.4 統計學方法 采用SPSS20.0 統計學軟件處理數據。計量資料以均數±標準差()表示,采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

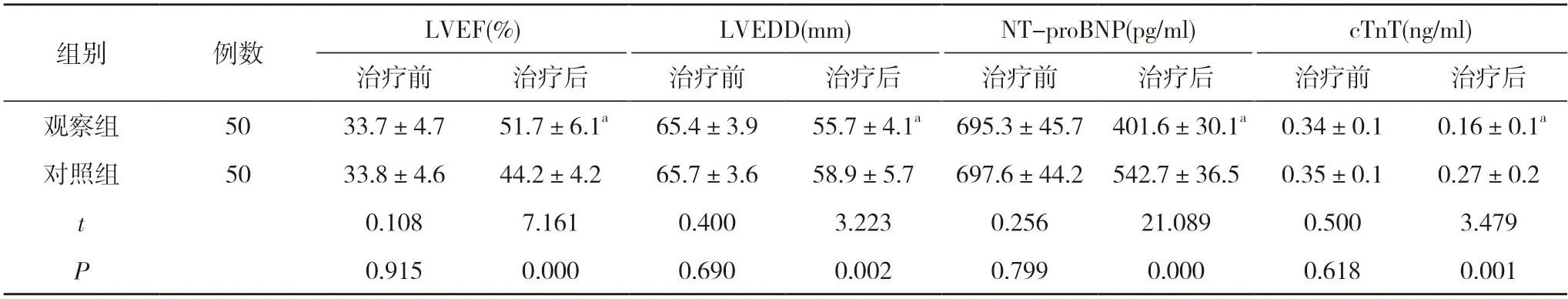

2.1 兩組患者治療前后心功能、血清指標比較 治療前,兩組患者LVEF、LVEDD、NT-proBNP、cTnT 比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。治療后,觀察組患者LVEF 高于對照組,LVEDD、NT-proBNP、cTnT 均低于對照組,差異均具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組患者治療前后心功能、血清指標比較()

表1 兩組患者治療前后心功能、血清指標比較()

注:與對照組比較,aP<0.05

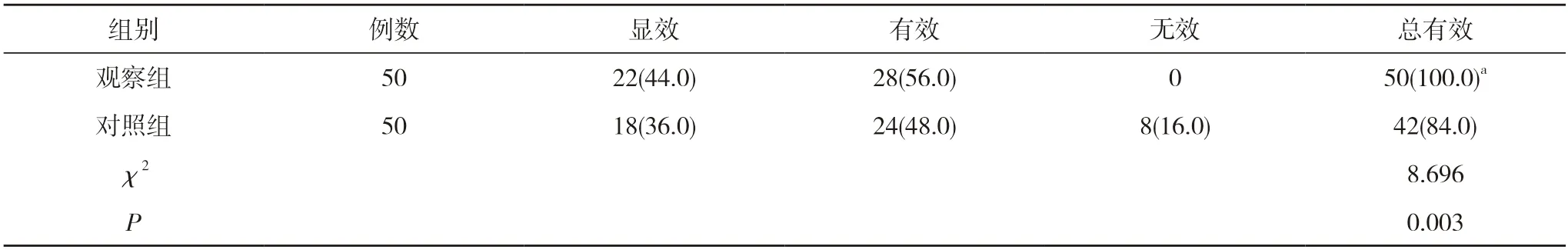

2.2 兩組患者治療效果比較 觀察組治療總有效率高于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組患者治療效果比較[n(%)]

2.3 兩組患者不良心血管事件發生情況比較 觀察組患者治療后發生心血管死亡1 例、惡性心律失常1 例、心力衰竭加重再入院1 例;對照組患者治療后發生心血管死亡4 例、惡性心律失常3 例、心力衰竭加重再入院3 例。觀察組不良心血管事件發生率6.0%低于對照組的20.0%,差異具有統計學意義(P<0.05)。

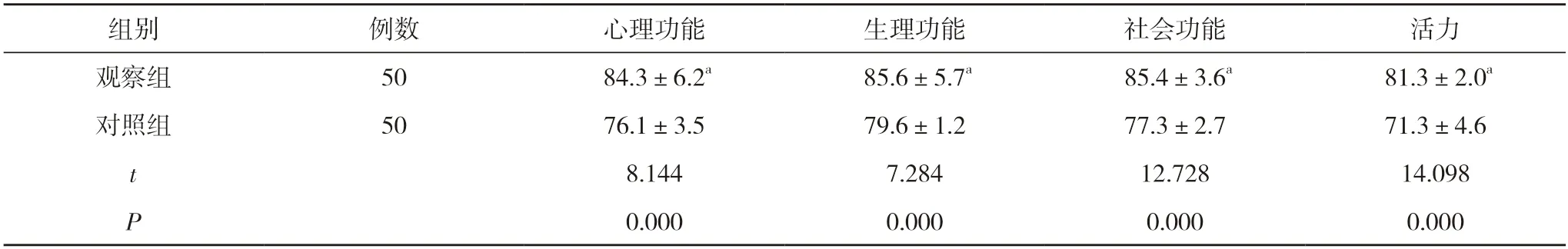

2.4 兩組患者生活質量評分比較 治療后,兩組患者心理功能、生理功能、社會功能、活力評分均高于對照組,差異均具有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組患者生活質量評分比較(,分)

表3 兩組患者生活質量評分比較(,分)

注:與對照組比較,aP<0.05

3 討論

近年來隨著我國人口老齡化程度日益加重,慢性心力衰竭發病率與死亡率均呈逐年上升趨勢發展[6]。相關研究指出[7-9],慢性心力衰竭是多種因素共同作用的結果,疾病病程越長則心肌結構病變越嚴重,繼而誘發心臟泵血或充盈功能下降,心肌損傷加重;當患者出現慢性心力衰竭后,其神經內分泌及循環呼吸系統也將受到不同程度的影響,部分患者在各類因素影響下還將誘發各類并發癥,對于病情較為嚴重的患者將導致其1年內死亡率達到50%甚至更多,此類患者中約50%患者死于心律失常導致的猝死,其余則死于進行性泵功能衰竭。目前臨床最常見的治療藥物以血管緊張素Ⅱ受體拮抗劑為主。既往臨床多應用頡沙坦對疾病進行治療,作為血管緊張素Ⅱ受體阻滯劑,頡沙坦可通過阻斷腎素-血管緊張素-醛固酮系統來減少醛固酮的分泌,從而降低患者的心臟負荷并發揮改善疾病癥狀的作用,但長期服用效果受到一定限制。本次研究中,觀察組患者采用沙庫巴曲纈沙坦鈉,在疾病治療效果、心功能及血清指標改善情況及不良心血管事件發生情況方面均顯著優于對照組。提示該藥物對改善心功能具有較好的作用。沙庫巴曲頡沙坦中含有的腦啡肽酶抑制劑沙庫巴曲及血管緊張素受體拮抗劑頡沙坦,兩種成分可發揮協同作用,不僅可提升治療效果,還可有效改善血流動力學指標,發揮擴張血管的作用,從而促進患者臨床癥狀獲得改善。沙庫巴曲纈沙坦鈉是全球首個血管緊張素受體腦啡呔酶抑制劑類藥物,其作用機制在于可有效抑制腎素、血管緊張素、醛固酮系統,并增強利鈉肽系統[10]。腦啡肽酶有助于利鈉肽類物質[心利鈉肽(ANP)、腦利鈉肽(BNP)、C 型利鈉肽(CNP)]、胰島素血糖及腦啡呔、緩激肽等物質的降解[11];高濃度ANP 與BNP 也可通過與利鈉肽受體結合,促使環磷酸鳥苷(cGMP)生成增多而發揮擴張血管、增強利尿、促進尿鈉排泄、松弛心肌、延緩心室重構的作用,從而有效改善心力衰竭患者預后,并降低心血管疾病死亡風險及全因死亡風險[12-14]。同時,藥物可顯著提高患者運動耐量,對改善其心功能、提高LVEF、降低心率及心室重塑具有較好的治療效果[15]。另外,用藥后可有效避免腎素-血管緊張素-醛固酮系統的過量激活,抑制交感神經活性,穩定血流動力學,減少能量消耗、緩解心臟負荷并提高利鈉肽系統保護心血管的作用,發揮改善心功能指標及血清指標的治療效果[16]。觀察組不良心血管事件發生率6.0%低于對照組的20.0%,差異具有統計學意義(P<0.05)。分析原因:藥物主要成分包括血管緊張素Ⅱ受體拮抗劑,心力衰竭患者對該成分具有較好的耐受性,長期服用仍可獲得較好的治療效果,可持續發揮改善心功能的作用;同時,藥物具有減輕機體炎性反應,減輕心肌損傷程度,保護心肌功能的作用,用藥后主要經尿液與糞便排出,體內殘留量較低,因此無明顯遺傳毒性、生殖毒性及致癌性,安全性較高。

綜上所述,沙庫巴曲纈沙坦鈉對慢性心力衰竭具有較好的治療效果,可顯著改善患者心功能、抑制心室重構并發揮保護心肌的作用,藥物不良反應發生率低,值得臨床全面推廣使用。