系統心臟康復護理對提升冠心病患者生活質量的效果觀察

王麗

冠心病是臨床常見的一種心血管疾病,在我國居民中具有較高的發病率,該疾病具有較高的致死率,成為了影響居民健康的一個主要因素[1]。手術是冠心病患者的有效治療方式,隨著當前隨著手術治療技術的不斷發展,使其冠心病患者的死亡率得到了有效的控制[2]。但當前冠心病的發病呈現出了年輕化趨勢,加之冠心病患者帶病生存率的升高,使得整個家庭在喪失勞動力的同時,產生了較大的經濟壓力[3]。因此,當前臨床對于冠心病患者術后的康復給予了高度的關注,如何促使患者能夠最大程度上恢復其正常的工作、學習,積極地改善患者乃至整個家庭的生活質量,是當前繼續探討的一個問題[4]。系統心臟康復護理在改善冠心病患者術后康復效果,提升其生活質量中表現出了較大的應用優勢,以下就此實施了相關研究。

1 資料與方法

1.1 一般資料 將2019年2月~2020年3月在本科室治療的128 例冠心病患者,隨機分為觀察組和對照組,每組64 例。對照組男38 例、女26 例,年齡43~78 歲,平均年齡(56.8±7.1)歲。觀察組男35 例、女29 例,年齡45~79 歲,平均年齡(58.3±6.9)歲。兩組患者一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法 兩組患者均給予常規冠心病護理,觀察組患者在此基礎上開展系統心臟康復護理,方法如下:①制定心臟康復運動鍛煉方案:在對患者開展心臟康復護理干預前對其開展準確地評估,患者只有在病情穩定,無休息時的心絞痛或影響血流動力學穩定的心率失常時,才能夠開展心臟康復運動鍛煉。在患者開展心臟康復運動前,要準確評估患者是否存在運動禁忌證,對于存在運動禁忌證的患者是不能夠進行運動鍛煉的。同時要對患者進行必要的臨床檢查,掌握患者的心臟功能基線水平,根據患者的綜合評估結果為患者制定合理的心臟康復運動鍛煉方案。②心臟康復運動鍛煉實施:患者的心臟康復運動鍛煉主要分3 個階段開展,其中的Ⅰ期康復運動鍛煉主要以中度間斷運動為主,患者在沒有明顯臨床癥狀的情況下,即可開展運用鍛煉,運動鍛煉的方式主要采取上下樓,患者以正常的節奏上下樓1~2 層,每次運動時間保持在15~20 min,運動3~4 次/周為宜。Ⅰ期康復運動鍛煉的持續時間為4 周。Ⅱ期康復運動鍛煉主要以中度漸強運動為主,在不誘發冠心病癥狀的基礎上,以快于正常節奏的方式進行步行、上下樓梯、踏車等等運動,患者運動過程中,以其心率加快10~15 次/min 為宜。患者的運動時間,初期保持在20 min,逐漸增加單次運動時間,延長到每次運動40 min,運動3~5 次/周為宜。Ⅱ期康復運動鍛煉的持續時間為8 周。Ⅲ期康復運動鍛煉以家庭運動為主,主要的運動方式為快于正常節奏的步行、踏車等,30~40 min/次,3~5 次/周。Ⅲ期康復運動鍛煉的持續時間為24 周。③危險因素干預:首先讓患者掌握冠心病的危險因素,主要包括高血壓、血脂異常、肥胖、糖尿病、飲食不節制、吸煙、不愛運動等。在此基礎上,讓患者明白危險因素對自己術后康復所產生的不利影響,指導患者積極地糾正這些危險因素,規范自身的行為習慣,消除高危因素所帶來的危害。

1.3 觀察指標及判定標準 比較兩組干預前后的心功能(LVEF、LVEDD、LVESD);比較兩組干預前后的運動耐力(6MWD);比較兩組干預前后的生活質量,生活質量采用明尼蘇達心力衰竭生活質量量表(MLWHF)評定,分為癥狀改善、體力限制、社會限制、情緒控制評分幾個方面,分數越低效果越好。

1.4 統計學方法 采用SPSS21.0 統計學軟件處理數據。計量資料以均數±標準差()表示,采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

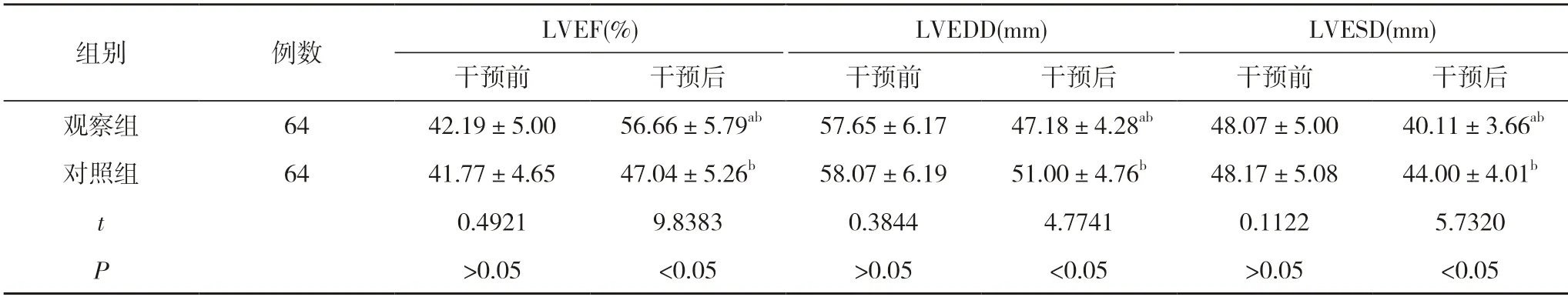

2.1 兩組干預前后的心功能比較 干預前,兩組LVEF、LVEDD、LVESD 比較,差異無統計學意義(P>0.05);干預后,兩組LVEF、LVEDD、LVESD 均較干預前改善,且觀察組LVEF 高于對照組,LVEDD、LVESD 小于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組干預前后的心功能比較()

表1 兩組干預前后的心功能比較()

注:與對照組干預后比較,aP<0.05;與本組干預前比較,bP<0.05

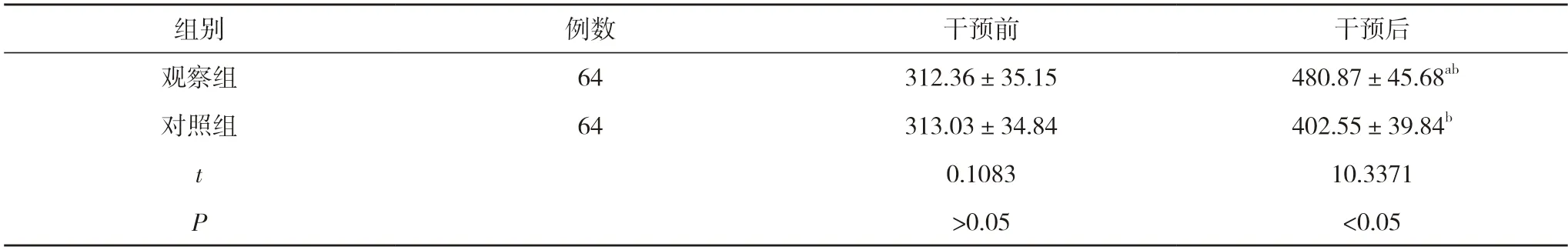

2.2 兩組干預前后的運動耐力比較 干預前,兩組6MWD 比較,差異無統計學意義(P>0.05);干預后,兩組6MWD 均較干預前有明顯變長,且觀察組長于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組干預前后的運動耐力比較(,m)

表2 兩組干預前后的運動耐力比較(,m)

注:與對照組干預后比較,aP<0.05;與本組干預前比較,bP<0.05

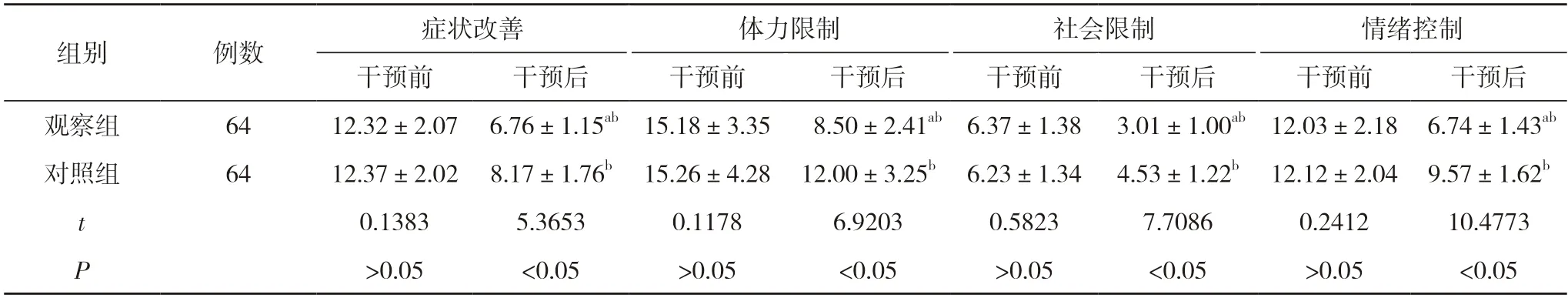

2.3 兩組干預前后的生活質量比較 干預前,兩組癥狀改善、體力限制、社會限制、情緒控制評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);干預后,兩組患者癥狀改善、體力限制、社會限制、情緒控制評分均較干預前降低,且觀察組低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組干預前后的生活質量比較(,分)

表3 兩組干預前后的生活質量比較(,分)

注:與對照組干預后比較,aP<0.05;與本組干預前比較,bP<0.05

3 討論

冠心病患者由于受到疾病的影響,會導致其心功能嚴重受損,從而影響患者的運動耐量,進而使其體力活動受到限制,影響其正常的工作、生活,導致患者生活質量低下[5]。目前,隨著醫療技術的發展,冠心病患者的死亡率得到了顯著控制[6]。如何改善這類患者的生活質量,就成為了當前臨床關注的一個焦點。歸根到底,冠心病患者生活質量的改善,在于其運動耐量的提升,而運動耐量的提升則在于患者心功能的提升[7]。因此,改善患者心功能是提升其生活質量的關鍵所在。當前已有諸多的國內外研究報道及臨床證據表明,以運動鍛煉為主的心臟康復干預在改善冠心病患者生活質量中有著顯著的作用。

本次研究中,作者應用系統心臟康復護理對冠心病患者進行干預,并將其干預效果與同期實施常規護理的患者進行比較,結果表明,干預后,兩組LVEF、LVEDD、LVESD 均較干預前改善,且觀察組LVEF(56.66±5.79)% 高于對照組的(47.04±5.26)%,LVEDD(47.18±4.28)mm、LVESD(40.11±3.66)mm 小于對照組的(51.00±4.76)、(44.00±4.01)mm,差異有統計學意義(P<0.05)。干預后,兩組6MWD 均較干預前變長,且觀察組6MWD(480.87±45.68)m 長于對照組的(402.55±39.84)m,差異有統計學意義(P<0.05)。干預后,兩組癥狀改善、體力限制、社會限制、情緒控制評分均較干預前降低,且觀察組低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。從以上研究數據可以看到,系統心臟康復護理在冠心病患者康復中有顯著的應用效果。這主要是由于科學適度的運動鍛煉,改善機體的血液循環,達到提高心肌供血能力的目的;通過運動鍛煉能夠增強心肌收縮力,提高心輸出量;同時通過運動鍛煉,還能夠促進心肌側支循環建立,降低血壓粘稠度。通過以上機制共同作用,從而發揮改善心功能的目的。從而促使患者獲得更加顯著的康復效果,有效減輕臨床癥狀,提升運動耐量,使患者盡早回歸到正常的工作、學習當中,從而提升其生活質量。

綜上所述,對冠心病患者開展系統心臟康復護理干預,可有效改善患者的心功能,提高其運動耐力,從而使患者的生活質量得到更顯著提升。