腦梗死后遺癥患者的康復護理方法和效果分析

孫卓

急性腦梗死是最常見的腦血管病之一。它是由局部腦組織供血不足引起的腦組織壞死進而引起一系列生理癥狀。神經系統癥狀,如失語、偏癱和昏迷,發病率和致殘率都很高。大多數患者會伴有不同程度的局灶性失語、部分感覺障礙、癲癇等。這是因為腦梗死后遺癥本身會出現腦血流異常,隨之而來的是腦組織壞死、腦軟化等癥狀,病情發展迅速,因此在護理過程中應加強康復措施的落實。科學合理的康復護理是提高急性腦梗死患者生活質量和護理效果的關鍵因素之一[1,2]。本研究選擇本院2018 年1 月~2020 年12 月收治的50 例腦梗死后遺癥患者為研究對象,隨機分為兩組,對照組給予常規護理,康復護理組給予早期康復護理模式。比較兩組患者護理前后FMA 評分、吞咽功能障礙評分、Barthel 指數、NIHSS 評分、生活質量水平,探索了腦梗死后遺癥患者的康復護理效果,報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選擇本院2018 年1 月~2020 年12 月收治的50 例腦梗死后遺癥患者,隨機分為康復護理組與對照組,各25 例。對照組男14 例、女11 例;年齡61~78 歲,平均年齡(50.78±9.08)歲。康復護理組男13 例、女12 例;年齡61~79 歲,平均年齡(50.21±9.60)歲。兩組患者一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法 對照組給予常規護理。康復護理組給予早期康復護理模式。具體如下:①醫院需組建早期康復護理小組,由醫護人員共同分析患者病情,為其制定針對性的護理方案。②肢體后遺癥康復護理。指導患者臥位和坐位,需注意患側功能位,可采取軟墊作為側位支撐。定期對患者進行肌肉按摩,以防肌肉出現痙攣或僵硬。對患者肩、膝、踝等關節進行針對性訓練,指導患者正確起坐、翻身,可在床上進行跪立、四點跪等體位訓練,以促進關節功能的恢復。③吞咽障礙后遺癥康復護理。a.舌肌和咀嚼肌的運動。當患者沒有吞咽反射時,先按摩舌肌和咀嚼肌,然后指導患者張口盡量伸展舌頭,舔下唇和嘴巴左右兩角,轉舌舔上唇和硬腭,再縮回舌頭。閉上嘴巴,讓上下牙互相叩擊,咀嚼10 次。如果患者不能自主移動舌頭,護士可以用紗布輕輕控制舌頭,上下左右移動,使舌頭回到原來的位置。輕握緊閉下頜,咬合磨牙10 次,每次咬合時間為早餐、正午、晚餐前5 min。b.咽腭部閉合訓練。用吸管吸氣或將吸管插入玻璃杯中吹氣;重復“k”和“a”的發音。吸痰時增加腭肌和腭咽肌的收縮,吹氣時閉合腭咽。發k 音時,需要較大的氣壓才能使軟腭移動,舌背同時移動。重復“a”音以加強腭咽閉合,1 次/d,40 min/次。c.吞咽困難的咽部訓練方法為:將冰凍的棉簽浸入少量冰水中,或用放在冰水中的長柄喉鏡輕輕刺激軟腭、舌根和咽后壁,然后讓患者進行空咽手術。為刺激吞咽反射,上午和下午均刺激20~30 次。d.日常生活能力鍛煉。指導患者進行日常生活自理能力訓練,可根據患者病情指導其進行穿衣、洗漱、步行、上下樓梯、大小便等訓練,以提升其生活質量。e.積極預防壓瘡。指導家屬沿患者肌肉方向來回按摩。這樣既可以刺激肌肉收縮,從而實現肌肉被動鍛煉,又有利于各關節的被動伸展和屈曲,達到鍛煉肌肉的目的,避免長期臥床不起患者的肌肉萎縮或關節僵硬。指導家屬為長期臥床不起的患者多翻身,可避免因長時間按壓身體某一部位而逐漸形成壓瘡和墜積性肺炎。避免長時間用患者的體液浸泡床位,甚至污染患者的皮膚。比如大便失禁患者,要及時為其更換尿墊,患者汗流浹背或濕透的衣服或床單,也要盡快發現、盡快處理、盡快更換,促進患者局部皮膚的血液循環改善,可小幅抬高下肢,有利于促進下肢靜脈循環。f.心理康復:患者由于不同程度的肢體癱瘓或失語、發音不清、表達能力差等,容易憤怒、抑郁,甚至拒絕進食。因此,在開展康復訓練時,應根據患者的個性特點、文化程度和社會經歷,有針對性地進行心理疏導和健康教育講座,向患者講解訓練方法,使其積極配合訓練。

1.3 觀察指標及判定標準 比較兩組干預前后的FMA、Barthel 指數、VFSS、NIHSS、生活質量評分及壓瘡發生情況。FMA、Barthel 指數、VFSS、生活質量評分越高,NIHSS 評分越低,表明患者恢復越好。

1.4 統計學方法 采用SPSS26.0 統計學軟件處理數據。計量資料以均數±標準差()表示,采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

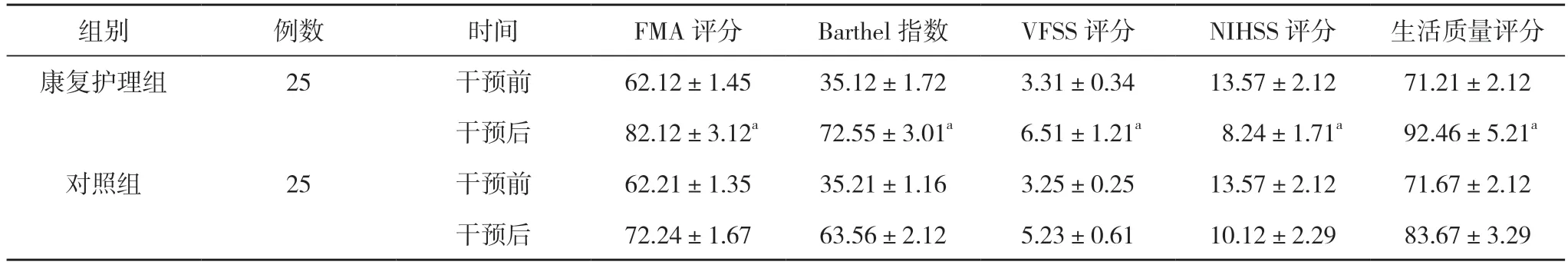

2.1 兩組干預前后的FMA、Barthel 指數、VFSS、NIHSS、生活質量評分比較 干預前,兩組FMA、Barthel 指數、VFSS、NIHSS、生活質量評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);干預后,康復護理組FMA評分(82.12±3.12)分、VFSS 評分(6.51±1.21)分、Barthel 指數(72.55±3.01)分、生活質量評分(92.46±5.21)分高于對照組的(72.24±1.67)、(5.23±0.61)、(63.56±2.12)、(83.67±3.29)分,NIHSS 評分(8.24±1.71)分低于對照組的(10.12±2.29)分,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組干預前后的FMA、Barthel 指數、VFSS、NIHSS、生活質量評分比較(,分)

表1 兩組干預前后的FMA、Barthel 指數、VFSS、NIHSS、生活質量評分比較(,分)

注:與對照組干預后比較,aP<0.05

2.2 兩組壓瘡發生情況比較 康復護理組未出現壓瘡,對照組有6 例發生壓瘡。康復護理組壓瘡發生率0低于對照組的24.00%,差異有統計學意義(P<0.05)。

3 討論

急性腦梗死是一種常見的神經系統疾病,是由于腦部血液供應突然中斷而引起的腦組織壞死性疾病,會導致四肢麻木、關節不清等癥狀,嚴重者可出現偏癱、昏迷等癥狀[3,4]。急性腦梗死患者早期康復護理十分必要。適當的早期康復護理有助于提高患者的肢體運動能力,防止各種并發癥的發生,有助于患者病情的康復,提高患者的生活質量[5,6]。急性腦梗死患者的早期康復措施包括體位、關節活動訓練、吞咽功能障礙訓練、生活自理能力訓練等,能有效改善患肢血液循環,促進腦功能重組,增強肢體和吞咽生理功能。另外,壓瘡也是腦梗死后遺癥患者的常見并發癥,但只要做好預防和護理,這些嚴重后果是可以避免的[7,8]。只要護士根據患者的各種情況,為他們制定個性化的皮膚護理方案,定期為患者評估預防壓瘡護理的效果,做評價量表,做好中高危患者的壓瘡預防管理,可有效促進患者更好的康復,減少壓瘡的發生。康復護理就是根據患者的實際康復需求,制定一系列康復方案,確保患者在護士的監督和幫助下,嚴格落實康復護理方案,提高臨床護理質量,促進患者康復[9,10]。此外,在對患者開展康復護理的同時,也要關注患者心理,努力通過與患者及其家屬的溝通了解他們的心理狀態,及時進行科學指導,減少不良情緒對康復護理效果的影響,督促患者積極配合護理。

本研究表明,干預前,兩組FMA、Barthel 指數、VFSS、NIHSS、生活質量評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);干預后,康復護理組FMA 評分(82.12±3.12)分、VFSS 評分(6.51±1.21)分、Barthel 指數(72.55±3.01)分、生活質量評分(92.46±5.21)分高于對照組的(72.24±1.67)、(5.23±0.61)、(63.56±2.12)、(83.67±3.29)分,NIHSS 評分(8.24±1.71)分低于對照組的(10.12±2.29)分,差異有統計學意義(P<0.05)。康復護理組壓瘡發生率0 低于對照組的24.00%,差異有統計學意義(P<0.05)。

綜上所述,早期康復護理模式對腦梗死后遺癥患者具有較高的護理價值,可改善運動功能和腦功能,并促進患者生活質量和生活能力的改善,并改善患者的吞咽功能,減少壓瘡發生,是一種值得推廣的護理模式。