復雜情況下公路邊坡的穩定性及抗滑樁加固分析

宋思捷

(博羅縣公路事務中心,廣東 博羅 516100)

1 項目概況

本項目主要針對某國省道的邊坡隱患進行調查,并根據實際邊坡條件制定加固方案。經現場調查確認,G220線道路邊坡涉及的安全隱患主要有7處,G205線道路邊坡隱患4處,主要隱患為G220線K2506+100~K2506+200、K2474+180~K2474+240等處邊坡的坡面滑坡。G220線、G205線按二級公路標準建設,設計時速60 km/h。所涉隱患路段的坡面相對陡峭,邊坡表層的構成主要為土層、全風化殘積層,質地相對松軟,下部主要為較堅硬的巖石。滑坡體的厚度在1.5~3 m不等,滑塌高度在2~25 m不等,坡面整體的穩定性較差。

2 滑坡成因與邊坡穩定性分析

從邊坡隱患相關路段的坡面特點來看,坡面的坡度較大,邊坡主要有風化巖以及質地松軟的土層構成,部分路段有結構破碎情況,雖然建設時期根據圍巖應力、邊坡結構等情況對邊坡支護進行了合理設計,但復雜邊坡條件帶來的安全隱患,以及降雨等因素的作用,仍然對邊坡的穩定性帶來了較大的影響。G205線K2857+324、K2857+825等路段的滑塌長度在20~30 m不等。

公路滑坡有內部因素、外部因素。內部因素是誘發滑坡問題的主因,常見的因素主要為地形地貌、地質構造、巖土土質。地形地貌方面,斜坡是引起滑坡的必要條件,地形高低的落差與滑坡事件的發生概率之間有明顯的相關性[1]。本項目中,有多處地段存在地形高低落差較大、坡面相對陡峭的情況,故存在較大的滑坡風險。地質構造方面,在各構造面被分割以后,邊坡的圍巖結構發生變化,不同巖土層之間相互交叉,形成不連續狀態,此時邊坡具備滑動的條件。而不同巖土層之間形成的縫隙,為水流的浸入提供了有利條件,故地質構造與公路滑坡之間有著復雜的關聯。相關資料顯示,各類巖土體都有構成滑坡體、引起滑坡事件的可能性,不同巖土體的結構、抗風化能力、風化程度等可直接影響到其滑坡風險,而結構松散、質地柔軟的巖土體發生位移的概率更高,更容易出現滑坡現象[2,3]。分析本項目中公路滑坡的成因,不穩定邊坡存在軟弱土層或者風化巖結構破碎等情況,在節理層有剪切力的存在。受剪切力等內部因素的影響,公路邊坡本身具有產生邊坡滑動的風險。而在外部因素方面,雨水作用以及路面荷載情況等進一步加劇了邊坡的滑動問題。根據本項目的調查結果,相關路段出現的滑坡事故均與雨水作用有關,地面積水經巖土體的縫隙進入地下,受水流的作用,不同巖土體之間的平衡被打破,繼而在推力的作用下發生位移,導致邊坡滑動。因此,公路邊坡問題的出現與內部因素、外部因素的綜合作用有關。

在設計之初,根據圍巖結構進行支護設計,保障公路邊坡的穩定性,是邊坡管理的重要內容。但由于設計理念以及后期道路養護等方面存在的若干問題,以及公路自身邊坡條件埋下的隱患,使得道路邊坡的穩定性管理面臨新的困境[4]。在發現邊坡有滑坡風險或者以及出現滑坡事故以后,公路養護單位需及時采取科學的方法進行加固處理,降低損失。針對本項目發現的邊坡滑坡問題,技術人員設計了如下處置措施:(1)根據坡面的滑坡情況,對碎落臺進行調整,調整參數在2~4 m不等;(2)分級卸載,坡率以及分級高度根據實際滑坡情況進行設計;(3)每級平臺寬2 m(必要時設置寬平臺),平臺設置C20混凝土截水溝,部分平臺根據實際情況設置抗滑樁進行加固;(4)坡面采用三維網植草防護。其中,抗滑樁加固是邊坡治理的重點,對改善邊坡穩定性條件以及防治邊坡滑坡問題有重要的價值。為保證抗滑樁加固的效果,本項目對抗滑樁的加固施工進行了相對全面的分析,并驗證了其對邊坡穩定性的積極作用。

3 抗滑樁加固分析

3.1 抗滑樁的受力分析

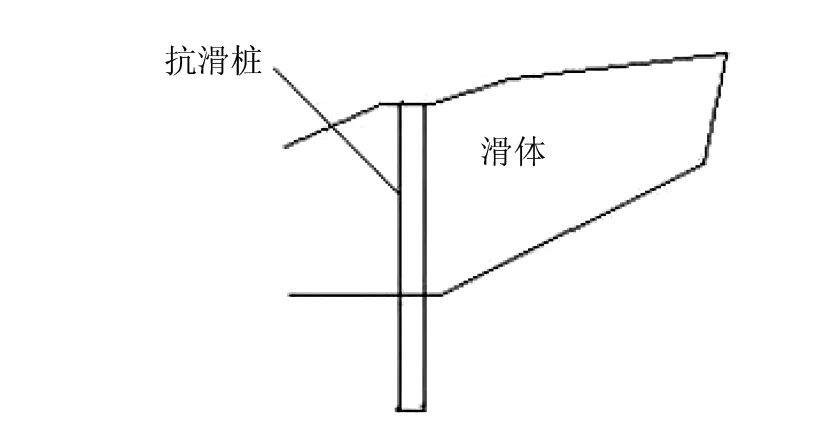

抗滑樁(如圖1)加固是邊坡加固的常用技術,對地質條件差的邊坡有良好的適應性。在工程施工領域,抗滑樁作為一種常用的抗滑處理技術,對維持結構的穩定性、減少土體滑動風險等有著良好的作用[5]。抗滑樁加固的核心是借助周圍巖土結構對抗滑樁的作用,在二者之間建立起穩定關系,平衡滑坡體的推力。要實現穩定的加固效果,抗滑樁加固施工有明確的要求,即抗滑樁必須鑲嵌到穩定土層中,不同于其他錨桿加固方式,在加固結構中,抗滑樁主要承受橫向荷載,不穩定土體的推力是其主要承受的外力[6]。在抗滑樁的設計、施工中,受力分析是一大難點,雖然抗滑樁在建筑項目、河道工程以及公路工程等領域已經有了比較廣泛的應用經驗,但抗滑阻力等重要參數的計算仍然缺乏規范的計算方法,通過試樁試驗總結規律,依靠經驗公式、半經驗公式進行受力狀況的分析,是目前主流的計算方法。本項目部分路段存在比較嚴重的坡面滑坡,考慮到邊坡穩定性的條件復雜,設計加固方案前對抗滑樁的受力情況進行了分析。

圖1 抗滑樁結構示意圖

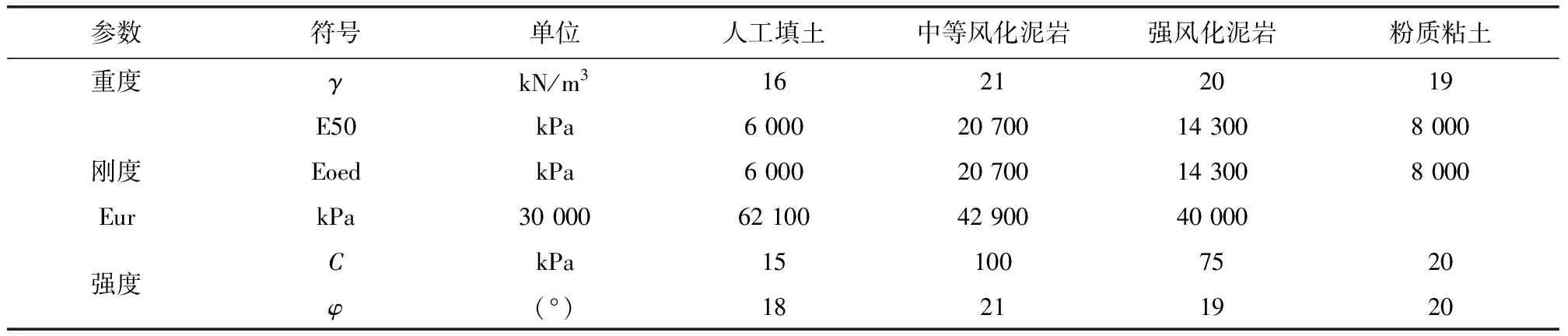

本路段的邊坡表層組成主要為土層、風化巖,抗滑樁的分析大致分為兩個部分:(1)滑動面以上部分,參考現有的懸臂梁分析方法進行計算;(2)滑動面以下部分,參考地基梁(線彈性)分析方法進行計算。在明確分析方法的基礎上,參考《建筑邊坡工程技術規范》(2013版),結合路段的地基情況,設計滑動樁的嵌入深度。巖土體物理力學參數如表1所示。

表1 項目涉及巖土體的力學參數

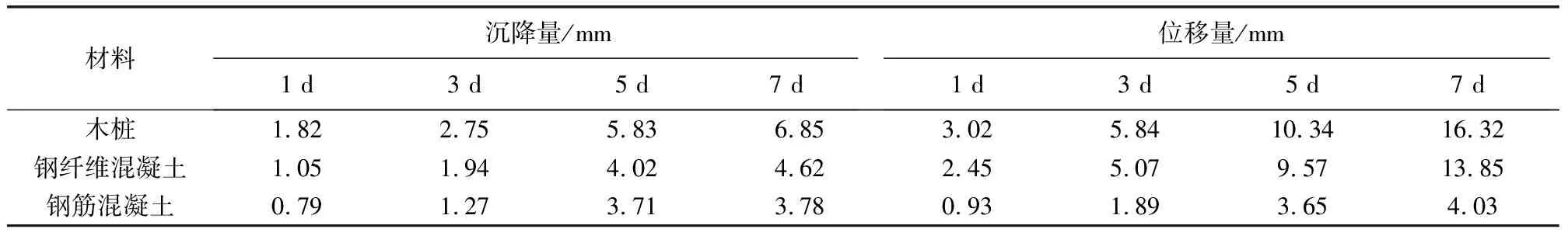

3.2 抗滑樁材料的選取

材料選取是抗滑樁加固施工的重難點。依材料進行劃分,目前道路工程可用的抗滑樁大致可以分為木樁、鋼纖維混凝土樁、鋼筋混凝土樁。從材料的性能來看,木樁在施工前均通過化學處理方法增強了其腐蝕性,材料自身的特性使得整個加固施工流程更加簡單、方便,通過鉆孔嵌入穩定土體后,即可開始進行混凝土填充,上部通過覆蓋處理、防水處理,完成加固施工;鋼纖維混凝土樁是以新型復合材料制成的抗滑樁,在施工流程上與木樁的加固施工并無明顯差異,但運輸過程中需要注意做好防護,避免顛簸等因素影響到材料自身的強度;鋼筋混凝土樁在施工期間需要使用現澆工藝,在對有不穩定土質的邊坡進行加固處理時,鉆孔方式不當可能引起震動問題,導致滑動體下移,影響加固施工效果。三種材料的加固效果不一,為選擇最佳方案,項目加固施工前進行了加固施工的試驗,即在同等路基條件下,同一路段有序設置三種材料的抗滑樁,抗滑樁外部安裝精密的感應器,完成加固施工后,對不同材料制成的抗滑樁的沉降情況、位移情況進行監測,連續監測一周。監測結果如表2所示。

根據圖2所示結果,在質地柔軟、邊坡條件復雜的項目中,公路邊坡的穩定性相對較差,使用木樁抗滑樁的效果并不理想,7 d內樁體的沉降量、位移量偏大,容易對抗滑樁加固的效果以及邊坡整體的穩定性產生負面影響;相較于木樁抗滑樁,鋼纖維混凝土樁體的沉降量、位移量得到明顯控制,但在復雜邊坡中的應用效果仍然不及鋼筋混凝土。綜合考慮施工條件、沉降與位移情況的測定結果,本項目采用鋼筋混凝土抗滑樁。

表2 不同材料抗滑樁的測試結果

3.3 抗滑樁加固的穩定性分析

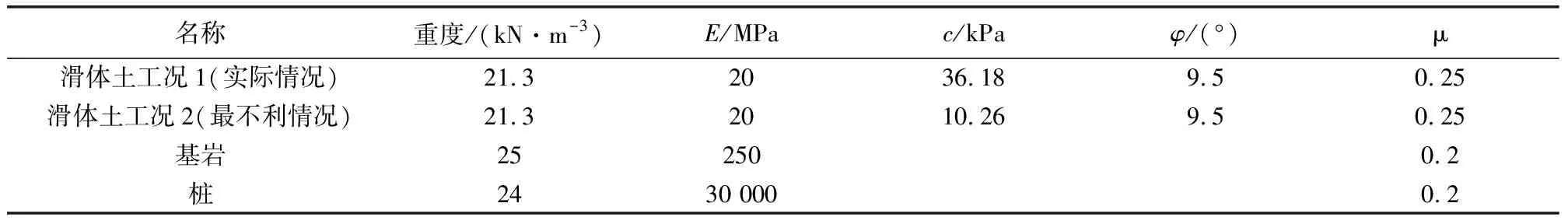

為進一步了解抗滑樁的加固效果,結合道路邊坡的皮面圖,利用有限元軟件進行建模分析。從邊坡的模型結構來看,本項目所涉的邊坡加固工程是簡單的二元結構,上部為松軟土體,主要為土層、風化嚴重的巖體;下部為堅硬的巖體,整體結構相對穩定。為方便后續的穩定性分析,根據某路段的邊坡情況,對邊坡模型進行了適當簡化處理,簡化后模型的物理參數見表3。抗滑樁的截面尺寸為2.5 m×2 m,間距為6 m,樁體材料為鋼筋混凝土,樁板墻采用同規格材料,厚度0.2 m。巖土體選擇M-C模型,支護結構選擇M-C彈塑性模型,摩擦系數取0.51。考慮到上部區域巖土結構的特殊性,對有滑坡情況的區域進行強度折減。

表3 簡化模型的物理參數

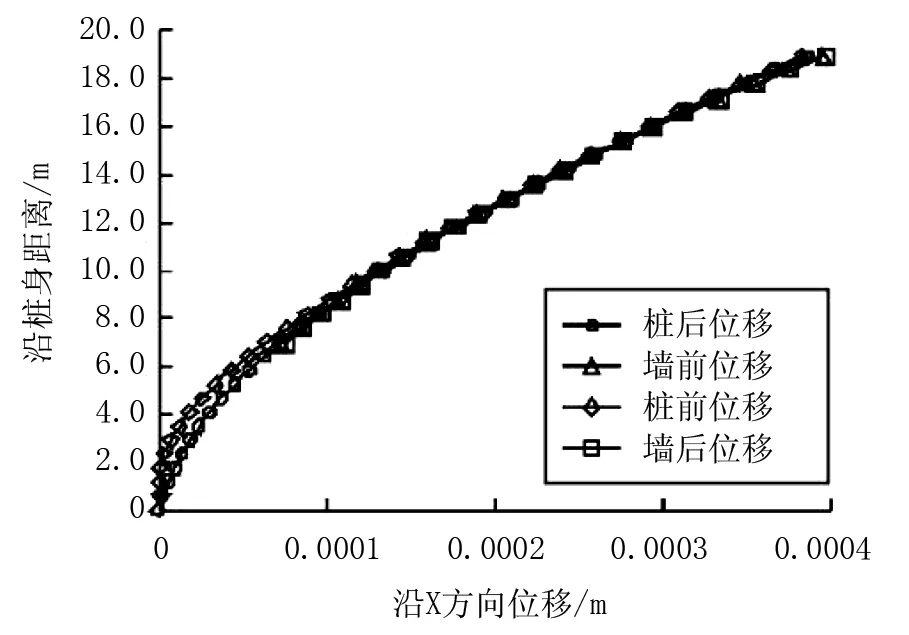

圖2 抗滑樁沿深度方向的位移情況

根據模擬計算的結果,在工況1狀態下,樁體的位移量相對較少,符合邊坡加固的安全系數要求;在工況2狀態下,通過強度折減計算,邊坡的安全系數維持在1.1~1.2之間,符合現行標準。分析樁身及連墻沿深度方向的位移量,結果顯示,在加固過程中,抗滑樁本身不會出現明顯的位移現象,符合實際加固需求。本次模擬計算的結果基本驗證了抗滑樁加固在改善邊坡穩定性方面的積極作用,加固材料、加工方案的合理選擇,能夠有效保障抗滑樁加固的效果。但在實際施工中,仍然需要結合公路的實際工況以及邊坡穩定性的客觀要求,對抗滑樁的樁體材料、錨固長度等進行控制。以邊坡材料的應用為例,本項目有公路邊坡結構的特殊性,鋼纖維混凝土材料的表現不及傳統的鋼筋混凝土材料,但其性能以及加固施工方面的優勢仍然不容忽視,在條件適宜的情況下,探索新型材料的應用路徑,將新材料納入公路邊坡加固處理的考慮范疇,將為邊坡加固帶來更加多元化的選擇。

4 結 語

復雜條件下的公路邊坡管理有較高的技術要求,以某路段的公路滑坡問題為例,結合既往筆者參與道路管理工作的實際經驗,對公路邊坡的相關影響因素進行了分析,討論了公路滑坡的主要原因以及該路段公路滑坡問題的特殊性;從公路邊坡穩定性管理的視角出發,結合路段邊坡結構、邊坡條件,分析了公路滑坡問題的處置方法;針對公路邊坡的抗滑樁加固,分析了抗滑樁受力分析的方法以及本項目中抗滑樁加固的實際條件與必要性,以簡單的實驗對比了不同材料抗滑樁在相同地基條件下的加固表現,并確定了加固方案。研究結果表明,在邊坡條件相對復雜的道路加固施工中,抗滑樁(鋼筋混凝土)加固有良好的效果,能夠基本滿足土質柔軟結構的加固需求,重新支護后邊坡的安全系數可達到現行技術標準的要求。