中深層地熱資源供暖的環保效益探究

陳家璽

(北京市地熱調查研究所,北京 102218)

1 地熱及地熱供暖概述

當前,我國已經成為世界上最大的能源生產和消費國[1],最大的碳排放國[2],能源生產體系呈現出煤、油、氣、核和可再生能源多輪驅動的模式,但能源結構呈現多煤、少油、缺氣的現狀。我國2020年的能源消費總量約49.7×108t標準煤[3],其中近六成為煤炭消費,即近30×108t標準煤。目前,“碳達峰”“碳中和”的目標成為我國今后一個階段產業發展的指導方向,這勢必會影響我國能源消費的格局,甚至掀起一場新的能源消費革命。從資源稟賦方面考慮,我國應該重視可再生能源尤其是地熱能相關產業的發展[4]。

地熱是大量蘊藏于地球內部的、集“熱”“礦”“水”于一體的潔凈自然資源。地熱能主要來源于地球深處的熔巖巖漿和放射性物質的衰變。有學者估算,地殼深度5000 m范圍內儲存的天然熱量高達14.2×1023kJ,相當于 5×1011t標準煤[5],幾乎相當于全球煤炭探明儲量的一半(2019年全球煤炭已探明儲量為1.07×1012t)。地熱能源的儲量如此之大,可以稱得上是取之不盡、用之不竭。同時,地熱能在消費過程中不產生二氧化碳、二氧化硫等對環境有害的氣體,不產生廢渣等固體廢物。與其他清潔能源相比,地熱能具有自身獨特的優勢,相較于核能更安全可控,相較于風能更穩定,相較于太陽能更高效。除此之外,地熱能還具有運行成本低、可就地利用、綜合利用性強等優勢[6-9]。

1930年,北歐國家冰島開始嘗試開發地熱資源用于采暖,取得一定成果后不斷擴大開發規模,20世紀90年代,其首都雷克雅未克的供暖已全部依靠地熱,實現了供暖零碳排放。我國的地熱供暖開始于20世紀70年代北京火車站車站維修班的一間辦公平房,工人們鋪排用于洗浴的地熱水管道時使管道在辦公室繞了個圈從而造就了原始的地熱取暖方式[10]。當前,地熱供暖相關的技術與設備迅猛發展,截至2019年年底,我國淺層和中深層地熱能供暖建筑面積已經超過11×108m2。

中深層地熱資源是指儲藏在中深層巖土體中,具有開發利用價值的地熱資源,深度一般可達2000~3000 m。中深層地熱資源作為一種可再生資源,部分地區已開始嘗試將其用于市政供暖并且取得了不錯的成效。本文以成熟運營中深層地熱資源開發用于供暖的北京某小區為研究對象,通過采集有效數據,選取合理參數,對利用中深層地熱資源進行供暖的環保效益進行量化,從而為推廣普及該供暖模式提供具體的數據支撐,進而展示中深層地熱資源開發對“雙碳”目標貢獻的潛力。

2 研究區概況

北京某開發公司為節省經濟成本和實現清潔供暖,在某小區投資鉆成3口地熱井:1口開采井、1口回灌井和1口備用井,并成功建設中深層地熱資源開采系統,從而建立了中深層地熱資源與燃氣鍋爐有機耦合的復合式供熱系統。目前該供暖模式已有效運行10余年,成為中深層地熱供暖行業的先行示范,取得了良好的環境效益、社會效益和經濟效益。

2.1 區域地質及成井情況

該小區所屬研究區位于北京市,所處位置在地貌上屬于平原區,大地構造分區上位于中朝準地臺(Ⅰ級)燕山臺褶帶(Ⅱ1)西山疊坳褶(Ⅲ2)門頭溝疊陷褶(Ⅳ)與華北斷坳(Ⅱ2)北京疊斷陷(Ⅲ)順義疊凹陷(Ⅳ)的交界部位。從區域地質上看,研究區位于九龍山向斜向東延伸之東南翼,來廣營隆起的西側。本區在地貌上為平原區,在黃莊-高麗營斷裂以西,第四系厚度約100~200 m,下伏地層主要以侏羅紀火山沉積巖為主;以東,厚度約200~300 m,第四系以下有新近系沉積。區內及其附近分布的主要構造有黃莊-高麗營斷裂、八寶山斷裂、順義斷裂、北苑斷裂和南口-孫河斷裂。

研究區的3口地熱井均為“四開”井身結構成井,“一開”采用Φ444.5 mm鉆頭鉆進,“二開”采用Φ311.1 mm鉆頭鉆進,“三開”采用Φ215.9 mm鉆頭鉆進,“四開”采用Φ152.4 mm鉆頭鉆進,終孔深度分別為 3648 m、3238 m、3349 m,鉆進過程中鉆遇地層有第四系、新近系、侏羅系、石炭系—二疊系、奧陶系—寒武系和薊縣系。研究區地熱井熱儲層為奧陶紀—寒武紀灰巖、白云巖和薊縣紀白云巖。

2.2 供暖系統

該小區供暖需求為冬季供暖120天,建筑面積3.8×105m2。地熱井出水溫度為74℃,可以開采的供熱取水量為2540 m3/d。地熱原水經多級利用后進行同層回灌,回灌溫度為25℃,依據計算得到該地熱井可以供應的熱負荷P為6.05MW(計算過程如下):

式中c表示水的比熱容,ρ表示水的密度,q表示地熱水流量,Δt表示溫度差。

該項目冬季供暖方案采用地熱階梯利用供暖系統。該系統主要組成部分包括一級板換、二級板換、三級板換、四級板換。地熱水出水溫度為74℃,在依次通過一級板換、二級板換、三級板換、四級板換分別完成溫度梯級供應后,水溫降至25℃回灌溫度,從而實施同層回灌。

3 環保效益評價指標體系

環保效益評價指標體系的建立對分析中深層地熱資源供暖的環保效益至關重要。現階段,地熱資源的開采使用遵循“取熱不取水”和同層回灌的原則,所以地熱能的消費過程不僅杜絕了二氧化碳、二氧化硫等廢氣的排放,也沒有廢水的排放,更不會產生固體廢棄物。中深層地熱資源相比于煤、天然氣等化石燃料,其優勢主要在于節能和減排,所以本文初步將環保效益評價指標體系劃分為2個子體系:節能指標體系和減排指標體系。其中節能指標體系由節能量組成,為了能夠直觀地表述節能量,本文引入節煤量、節氣量、節電量三個指標對節能量進行折算轉化;減排指標體系由CO2減排量、SO2減排量、NOx減排量、懸浮質粉塵減排量和煤灰渣減排量組成。

4 計算

4.1 節能量計算

地熱資源開發節能量的具體數值可以通過公式進行計算。該供暖系統取水量為2540 m3/d,一個取暖季為120天,開采總量為304800 m3,地熱井出水溫度為74℃,經多級利用后回灌溫度為25℃。

一個采暖季的節能量為Q:

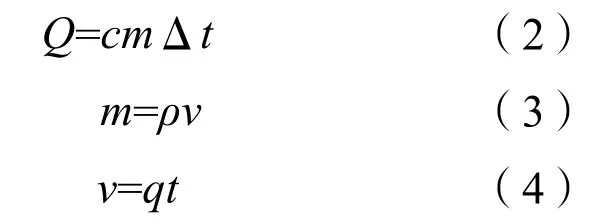

由式(2)(3)(4)可以得出節能量Q的計算式為:

上式中c表示水的比熱容,ρ表示水的密度,q表示地熱水流量,t表示時間,Δt表示溫度差。

已知c=4.2×103J/(kg·℃),ρ=1.0×103kg/m3,代入相應數值后可以得到:

也就是說地熱供暖一個采暖季的節能量為6.2×1013J。

4.2 折算電、標準煤、天然氣

4.2.1 折算節電當量

通過以上公式計算,地熱取暖一個采暖季可節省能量6.2×1013J,若不考慮電能轉化為熱量的損耗,節省的能量換算成電量為1.72×107kw·h。

4.2.2 折算節約標準煤當量

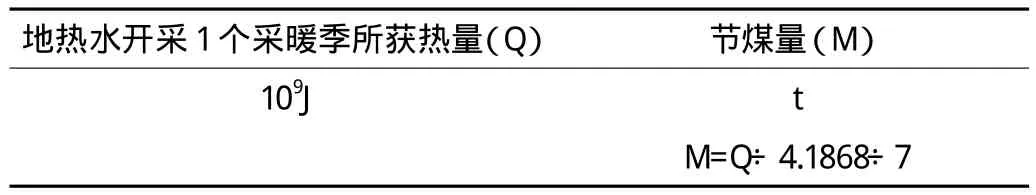

為了呈現更直觀,地熱水的節能量也可以折算成標準煤進行計量(表1)。

表1 地熱水開采所獲熱量與之相當的節煤量

所以得出該研究區采用中深層地熱資源供暖每個取暖季節省標準煤的質量為2115.49t。

4.2.3 折算節約天然氣當量

已知節能量,根據天然氣的熱值就可以求得節省天然氣量。我國各地天然氣的熱值不同,依據國家標準《天然氣》(GB17820-1999)對天然氣熱值的規定:高位發熱值>31.4 MJ/m3,這里取天然氣熱值q為 31.4 MJ/m3。

上式中Q表示節能量,q表示天然氣熱值。

計算得1.97×106m3。也就是說,該研究區采用中深層地熱資源供暖每個取暖季節省天然氣1.97×106m3。

4.3 環保效益

根據由國家發改委、國家能源局等多部委聯合印發的《北方地區冬季清潔取暖規劃(2017—2021年)》,截至2016年年底,我國北方地區城鄉建筑取暖總面積約206×108m2。其中燃煤取暖面積約占總取暖面積的83%。所以,在評估地熱取暖的環保效益時采用相當節煤量的減排量(表2)。

表2 地熱供暖一個采暖季相當節煤量M的減排量

該小區每個采暖季開采地熱水304800m3,對應的節煤量為2115.49t。依據表3,計算地熱水開采一個采暖季相當節煤量的減排量如下:

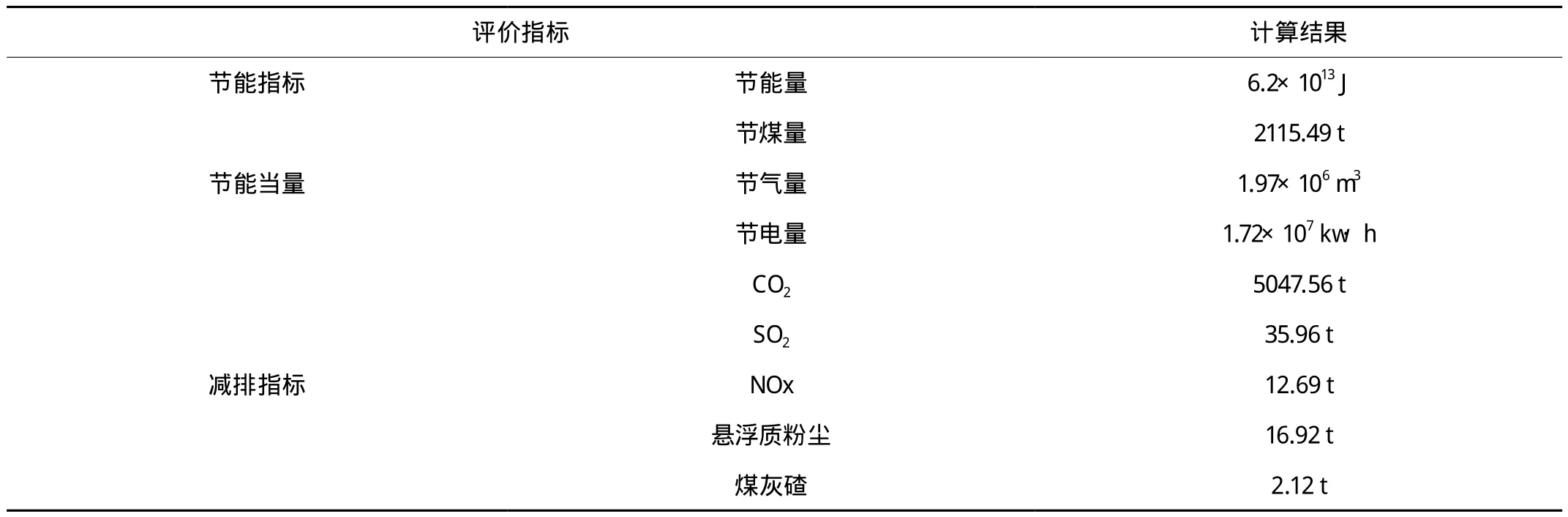

表3 環保效益計算結果

CO2:2.386×2115.49=5047.56(t);

SO2:1.7%×2115.49=35.96(t);

NOx:0.6%×2115.49=12.69(t);懸浮質粉塵:0.8%×2115.49=16.92(t);煤灰渣:0.1%×2115.49=2.12(t)。

4.4 計算結果

經過計算,結果如表3所示。

該研究區地熱供暖的取水井為1口,1個采暖季供應的熱量達6.2×1013J,節煤當量為2115.49t(節氣當量1.97×106m3或節電當量1.72×107kw·h),同等節煤當量條件下的CO2減排量為5047.56t,SO2減排量為35.96t,NOx減排量為12.69t,懸浮質粉塵減排量為16.92t,煤灰渣減排量為2.12t。

5 結論與建議

從對該供暖系統的研究可以得知,單口地熱井運行1個采暖季所節省的能量折算成標準煤高達數個千噸級,減排CO2、SO2、NOx、懸浮質粉塵和煤灰渣的量也頗為可觀,使用地熱供暖具有良好的環境保護效益。當前,我國北方地區居民的供暖需求日益劇增,而我國的大氣污染區也集中在北方,在滿足人民群眾日益增長的消費能源進行供暖需求的情況下,不讓空氣污染加劇甚至改善大氣環境,地熱供暖是一個很好的解決方案。地熱資源是一種寶貴的清潔能源,國家和政府應該大力扶持和引導地熱產業的發展,從而實現對地熱資源的合理開發、合理使用。應該遵循“在開發中保護,在保護中開發”的原則,做到“取熱不取水”、采灌結合+同層回灌,在利用過程中厲行節約,做到梯級利用,在遵循使用規范的基礎上使地熱水的熱量發揮最大效益。