經濟報道需要點兒“慢思維”

□ 張林棟

當前,我國經濟發展正處在十分重要的時刻,經濟報道只有堅持自己的方向和風格,有定力、有擔當,有堅持、有創新,才能扮演好經濟發展護航者和引路者角色。經濟報道只有在改進、創新經濟報道思維和思路的同時,堅持固有優勢,放大自己特點,才能在經濟高質量發展中發揮無可替代的作用和價值。筆者認為,保持一種和當前信息爆炸時代有點兒脫節的“慢思維”,是經濟報道更好體現自身作用和價值的一種堅持。

一、堅持多思考,少搶流量

電影《功夫》有句經典臺詞“天下武功,唯快不破”。這句話放在新聞報道領域,也具有現實指導意義,在信息爆炸的當今時代,時效性往往比真實性、新鮮性、重要性、趣味性……更令讀者或受眾關注。移動互聯網蓬勃發展的今天,“快”意味著上頭條,“快”意味著有流量,“快”在某種意義上,幾乎關系到信息的存在價值。

在信息海量化面前,受眾信息獲取途徑多、速度快、成本低、更便捷,這是信息時代帶給普通受眾最大的福利。與此同時,以流量為目標的指導思想,正在悄悄改變新聞信息生產、傳播、消費的模式,逐漸形成輕捷、簡單、直接的信息生產風格和習慣,以此滿足移動互聯網時代內容消費者對信息消費的龐大需求。然而,流量不等同于傳播效果。當前信息因為高速傳輸、平臺疊加、海量呈現、內容碎片化等原因而傳播效果大打折扣,特別是移動互聯網的信息傳播,逐漸培養出信息消費者的“快餐”習慣,人們習慣在手機上瀏覽碎片化新聞,無暇用心用時去研讀深層次的分析信息,自然就忽略和遺忘對新聞信息的思考和探討。

追求流量的新聞理念對政治、經濟等重要領域的嚴肅報道也產生很大的沖擊,特別是關系國計民生的經濟領域報道,因為與社會、文化、民生等密不可分,很容易受到新媒體時代風氣的沖擊。經濟報道不同于其他領域的報道,它既要貼近生活貼近民生,實現接地氣的宣傳報道效果,同時也要保持獨立思考、深度思考的專業氣質,實現應有的經濟效應和社會效應。因此,經濟報道既不能故步自封,一副老態龍鐘的樣子,也不能被新媒體的風格和導向,帶跑了自己固有的節奏,舍本逐末,迷失自我。不以流量為奮斗目標,不再一味追求熱點,經濟報道在快餐文化盛行的今天,應該保持固有的一種“穩重”氣質。通過充分采訪,深度思考,沉下心來研究問題,經濟報道便會擁有“讓子彈飛一會兒”的“慢”思維和心態。當經濟報道體現出足夠的深度和廣度后,自然會把握住經濟輿論的主導權,而不會被所謂的焦點、熱點話題牽著鼻子走,逐漸形成自己的報道風格和氣質,進一步鞏固和拓展自己的信息消費群,凸顯出話語權和報道分量。

在時空上,新聞報道要實現速度、廣度和深度的報道目標。對于經濟報道而言,這個排序是有自己的安排:深度要重于廣度,廣度重于速度。只要把責任和擔當放在首位,讓點擊率和流量讓出主導位置,經濟報道自然就會多出一份深沉的思考氣質,在深度上做足文章,在廣度上有充分考慮,在速度上跟上節奏,經濟報道就會展現出應有的狀態和能力,也是真正贏得讀者的關鍵所在。

二、堅持多深耕,少湊熱鬧

經濟報道同樣需要追求時效性,需要產出海量信息,滿足讀者和受眾的信息消費需求。但是經濟發展關系國計民生、社會發展穩定,經濟報道更要體現新聞價值,提供有思考性、指導性的信息,而不是炒熱點、當網紅。

在相對浮躁的報道環境中,經濟報道要有深耕細作的心態。經濟報道領域的記者要沉得下去,既要沉到基層、報道一線,也要讓自己的心態沉下來,認認真真做好專業知識積累與采訪素材積累,不爭一時快慢,不搶片刻風頭,踏實采訪、觀察、研究,努力做出準確、專業的判斷,推出深度、嚴謹、厚重的報道,這是經濟報道固有的傳統,也是應該堅持的優勢。從事經濟報道的記者要努力當“名記”,但不能爭當網紅記者。網紅記者需要搶熱點、制造熱點,時刻保持自己的熱度,不管報道一時如何火熱,這種網紅思維都會將經濟報道引入一個死胡同,那就是放棄思考、放棄沉淀,最終為了博人眼球而丟掉自己的職業操守。名記者是通過自己的報道質量贏得受眾喜歡,不需要考慮自己是否是熱點、焦點,出鏡的頻次,只是考慮報道質量如何,效果如何,注意力在作品上,而不是在自己身上。

經濟報道不僅要贏得普通讀者受眾的掌聲,更應該引起行業的關注和思考。經濟報道的對象不只是普通大眾,還有最重要的受眾——行業內的專業人士。經濟報道的核心價值是為經濟發展服務,如果經濟新聞報道僅僅引起社會層面的關注,那只能說明記者具有較好的新聞敏感性;如果經濟新聞報道也引起專業人士的關注與探討,才能有效凸顯記者的專業素養,體現經濟報道推動經濟發展的價值。對于經濟報道而言,最重要的受眾是行業從業人員,專業的報道和分析,只有為他們帶來知識更新、認識提升、思路拓展、理念碰撞,才能真正達到推動、促進經濟發展的目的。而這一切,需要記者潛心深耕,透過經濟現象看到背后的問題、規律和發展趨勢,最終提出令專業人士關注的觀點和見解。

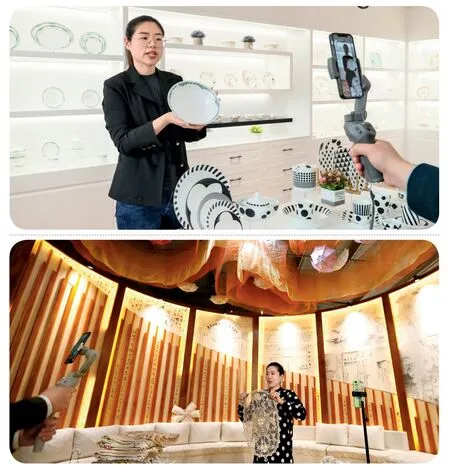

2022年4月15日,第131屆中國進出口商品交易會線上開幕,為期10天的展會以“聯通國內國際雙循環”為主題,吸引境內外參展企業約2.55萬家,共同助力“穩鏈穩貿”。■ 上圖為江蘇省淮安市一家陶瓷企業的工作人員在展廳直播介紹產品。(新華社/發 趙啟瑞/攝)■ 下圖為青島國華工藝品有限公司營銷人員通過廣交會直播平臺推介出口產品。(新華社/發 梁孝鵬/攝)

經濟報道需要資深記者,需要名記者,唯獨不需要網紅記者。大多數有影響力的電視財經節目主持人,幾乎都不是思維活躍、言語犀利、擅長表演的人氣型主持人,而是經濟理論扎實、熟悉經濟領域,能夠和企業家在采訪時聊得很深很專的專業型主持人。

當然,給普通讀者帶來信息、知識、認知上的更新,滿足他們的信息消費欲望,也是經濟報道的一個重要方面,但不能因此而降低報道的視角和眼界,一味追求熱點,過度炒作,嘩眾取寵。在經濟熱點、焦點問題面前,經濟報道既需要及時提供信息,也要保持冷靜的態度,觀察、分析、研究、判斷,這個過程,就是一個“慢動作”,經過這個慢動作,最終呈現出來的經濟報道會更客觀、專業、理智、全面,才會擁有經濟報道積極推動經濟發展這個最根本的價值和意義。

三、堅持多號脈,少開藥方

經濟報道最需要的是專業性強的專家型記者,但同時也最懼怕以專家自居的自大型記者。

記者的采訪工作往往會碰到一個客觀存在的問題——浮光掠影。采訪本身就是一種體驗、嘗試,即使最深入的采訪,也是臨時客串角色所獲得的感受和體驗,和長期從業者的認知、經驗肯定有差距。因為新聞采訪容易走馬觀花、浮光掠影、淺嘗輒止,因此“貼近生活、貼近實際、貼近群眾”是開給新聞戰線的一劑良藥。經濟報道也是如此,采訪要有“泡”基層、深入一線的習慣,真正扎根到經濟報道領域中去,了解第一手信息,獲得最真實的感受,接受更多的意見和聲音,讓自己的新聞作品具有更強的專業性,能夠引起行業的共鳴和思考,成為可以借鑒的專業參考,但不是給問題提供解決方案,給患者開方抓藥。受“網紅”效應影響,個別記者喜歡出位,扮演“專家”是最容易走紅的途徑。“客里空”效應在新媒體時代更有市場,一個出格的言論、一個驚世駭俗的定論,往往會受到關注,擊鼓傳花式復制、擴散,“網紅”效應格外突出。一個輕率的結論和藥方,會讓更多的人錯誤吃藥。

房地產是近十幾年一直不退燒的焦點話題,每當金融、地產政策出現微調,經常有專家型記者的經濟分析報道推出,有模有樣地對房價走勢進行判斷。這樣“井底之蛙”式論斷性報道,在經濟領域屢見不鮮。因為有的記者,特別是資深記者,在天然擁有話語權的情況下,容易產生錯覺——自己就是專家。專家型記者稱呼,更應該看作是一種榮譽,專業上的認可。資深記者憑借深入采訪、豐富經驗、扎實知識、更多信息,可以寫出有專業深度的分析,有專業認知的建議,但很難做出專業性的論斷,也很難提供專業性解決方案。把自己當成專家,就是記者自身的一種錯位。記者是觀察者,是記錄者。分析、討論、建議,是本分;指點江山、蓋棺定論,則是出位。

四、堅持多啟發,少拔高

經濟領域活動涉及范圍廣,變化如漲潮落潮一般,是一個緩慢而全面推進的過程。雖然經濟活動會時常出現標志性的矚目成就,但更多的變化和成就,都化為不斷變化和緩慢升降的過程。用標志性的成就斷章取義,來給經濟發展現狀下定論,難免不負責任的拔高式表揚,它所體現的自然是急功近利的“快”思維。“慢”思維需要足夠的耐心去觀察和了解經濟活動,從一個較大的維度,判斷經濟發展的強與弱、快與慢,研究其背后的原因,從而對經濟活動有一個客觀的認識。通過經濟報道,給受眾或者行業,帶來啟發和思考。

急于歌功頌德,只會讓觀察的眼睛短視,看不到更廣的范疇,看不到更真實的變化規律,在某些看似具有標志性的成就上,以點推測全局,只是盲人摸象而已。

經濟發展的真正成就,也是顯而易見的。經濟數據的公布,就是最直觀的表現。在專注這些數據報道的同時,經濟報道更要潛心研究這些數據背后的內容。經濟發展是一個復雜的過程,一個經濟數據的優劣,在背后無法直接找到一個清晰而統一的答案,各種繁雜的經濟變化動態,都可能成為原因之一。用扎實的專業知識、深入的采訪去尋找答案,是經濟報道最重要的使命擔當,而經濟報道所展現的答案,也應該是一種趨勢、一種方向,帶給讀者啟發。在經濟社會中,一千個讀者就有一千個哈姆雷特,這是最正常不過的。哪一個哈姆雷特最符合莎士比亞賦予他的氣質,就是最好的一個哈姆雷特。經濟報道如果不能最客觀、最真實地接近問題實質,那么就是失敗的報道。只有慢下來,仔細觀察,或者遠觀,或者近瞧,才能讓判斷和分析更客觀一些。關注經濟領域的標志性成就,其實就是關注在點上,而不是影響整個經濟發展的面,由點帶面,才是真正反映經濟界真實情況的關鍵。

經濟發展需要媒體的鼓勵和支持,這種鼓勵和支持不能變成像蜜糖一樣甜甜的贊歌,甚至變成一種情感上的偏袒,經濟報道更應該賦予經濟社會發展前瞻性的引導和啟發,這種具有中性味道的報道,會讓讀者更全面、客觀認識經濟發展現狀,這是經濟報道最應該呈現的效果。