瀟湘永續:米友仁跋《瀟湘奇觀圖》

□孫文韜

在山水畫的發展歷程中,米家山水無疑是最奇幻的里程碑之一。落墨迅疾,煙水生痕;點畫錯雜,山體渾厚;濃枝連綴,草木蔥蘢。不論是“渲淡”的技巧,還是“鉤斫”的法度,都在落墨的瞬間氤氳開來,漫漶靈奇。“瀟湘”這一文化地理概念,深入人心。許多專家從舜帝南巡崩于蒼梧始,便將人生的無常變化與奇幻的瀟湘水云相聯系,使瀟湘奇觀中的自然與人文交相輝映。

當年,米芾攜子游歷瀟湘時,友仁尚處幼年。三湘大地煙云變滅、晨昏奇幻的景象,應是當初留給米氏父子最為深刻的印象。所以,在題跋中米友仁強調了自己對瀟湘奇觀的熟悉,以至于每次登山臨水,心有所感,就會重復揮寫這一心靈景觀。重復的繪制,一定意義上是在不斷錘煉“瀟湘奇觀”的意象圖式。在藝術創作過程中,“庵上所見山”就成為觸發藝術家靈感源泉的機關。此卷跋文極為精彩,跳宕宏偉有米芾風范,而率真自然則有過之無不及。有幸的是,才華橫溢的米友仁不僅成就了瀟湘奇觀的畫面,還為我們留下了文字奇觀的題跋。

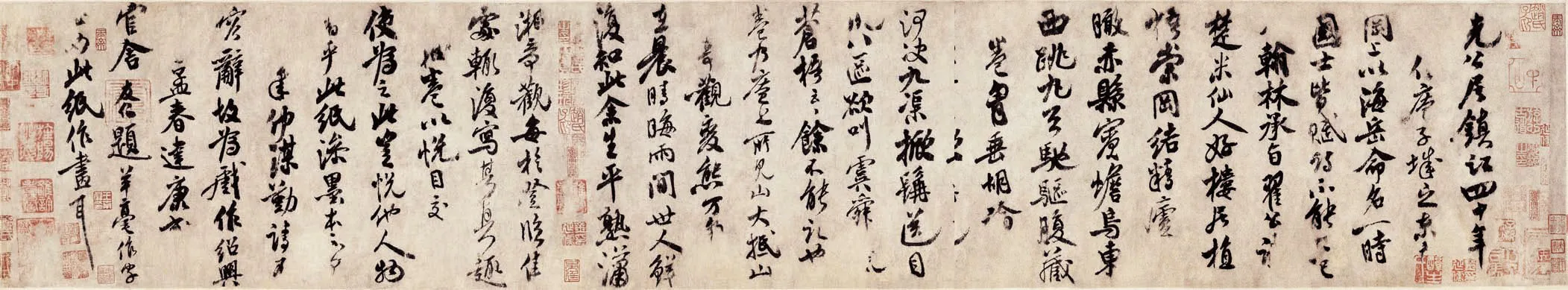

跋《瀟湘奇觀圖》南宋·米友仁

《瀟湘奇觀圖》(局部)南宋·米友仁 紙本墨筆 北京故宮博物院藏

落款在北宋還是一種拘謹的方式。眾所周知,范寬的款識藏于林中密葉之間,而米友仁長卷中的點點墨痕顯然亦未充分表達“真趣”,只得配合長篇跋文來闡發其意。通篇讀來,跋文蘊含多重理念,但限于篇幅,本文僅以跋文后半部分為例,其余不再深切探討。

……□卷乃庵上所見山,大抵山□奇觀變態萬□□在晨晴晦雨間,世人鮮復知此。余生平熟瀟湘奇觀,每于登臨佳處,輒復寫其真趣。□卷以悅目□使為之。此豈悅他人物者乎?此紙滲墨,本不可運筆。仲謀勤請不容辭,故為戲作。紹興□□孟春建康□□官舍,友仁題。羊毫作字,正如此紙作畫耳。(注:□為原字漫漶不清,不可辨認。)我們知道,羊毫筆蓄墨能力較強,寫書作畫變化多端,而此卷用紙作畫亦如此。作者擺脫了固定形態的束縛,得到率真的表達方式和充滿墨趣的組合形態。“戲作”使作者心理放松,不需裝模作樣的藝術矯飾。通過跋文,我們既可“以心觀景”,觀覽現實瀟湘奇觀,又可“以景觀心”,借助紙上瀟湘解讀米友仁的率真天然之趣。

從書法的角度來探討,跋文可從筆法、墨氣、殘損三方面讀解。從筆法來看,文字入筆、出筆的角度變化多端,起筆縱奇,收筆橫亙;就提按的力度而言,鋪毫壓鋒間蘊含著勾挑的反彈力度;點畫的左右跌宕記錄著行筆的速度。墨中有氣,意蘊蒼茫。氣,是“氣息”之謂,氣聚則生。跋文點畫的起伏變化與墨中水分的把控恰到好處,靈動而不繚亂。正如古人所言:“氣充于內,法備于外。”另外,漫漶殘缺的文字與點畫,如同出土的先秦璽印般烙有歲月的痕跡,殘損的形態更加重了古意氛圍,讓人感慨時光的流逝。墨筆點染的瀟湘奇觀,使我們產生偏重空間形態的瀟湘幽思,而題跋文字則同彰互顯,又生發偏重時間形態的古意感懷。真可謂自然的瀟湘,人文的奇觀,心靈的傳續。