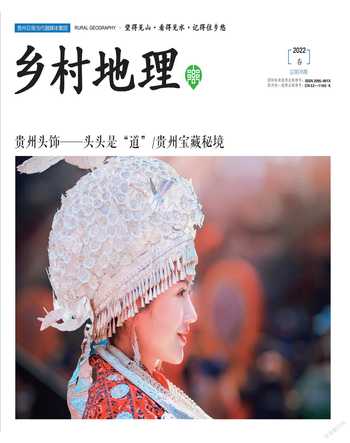

多姿多彩的貴州頭飾

孫晉楠

去年,一個關于苗族的視頻在嗶哩嗶哩網站上獲得了兩百萬的點擊,一下傳遍了全國。這是一個姑娘耗時60天,用易拉罐仿制出一套苗族頭飾的視頻,人們紛紛評價“太美了”“這么精美,還只是易拉罐,真的苗族頭飾該多漂亮,耗費多少時間?”也有人科普苗族有數個支系,每個支系的頭飾都不一樣,視頻中呈現的只是其中之一。一時間,苗族頭飾又一次受到人們的關注。

說到頭飾,特別是貴州一帶的頭飾,幾乎每個人都會想到苗族。重視頭飾藝術在苗族可謂源遠流長。早在傳說時期,苗族祖先就追求夸張的頭飾風格,并以其獨特形態成為彰顯于時代的個人標識。據《山海經·大南荒經》記載:“蚩尤氏耳鬢如劍戟,頭有角,與軒轅斗,以角觸人,人不能向”。蚩尤頭上的角冠飾是迄今所見到關于苗族頭飾的最早記錄,顯示力量和渲染威猛是其頭飾設計的主要意圖。現今的苗族頭飾大多也有巨大的角或者飾品發鬢。在大部分人的印象里,苗族都是頭頂巨大華美的銀冠配上全身精美的刺繡和銀飾,行走時如同一只只翩然的鳳鳥,吸引著他人的目光。然而,苗族支系眾多,并不是每一支苗族都頭戴銀冠,高鬟寬髻,還有的或盤辮短發、或錦帕素巾、或角梳伸展、或鳳簪斜插……多姿多彩的頭飾也顯現出苗族文化的豐富多彩。這些或簡或繁的頭飾,既承載了苗族千百年來的歷史文化,也見證了苗族萬變不離其宗的審美之道。

唐宋頭飾遺風的再現

為了探訪苗族頭飾之美,我來到貴州省美術館,采訪了劉意先生。從20世紀80年代起,劉意就多次深入貴州的苗寨進行采風研究,并根據多年的采風經歷,陸續繪畫了一系列的苗族人像繪畫——《百苗白描》。劉意說,他想盡量將每個支系的頭飾都畫下來,直到今天這項創作仍在繼續,由此可見苗族支系之繁多。

作為遷徙和農耕民族,苗族至今仍然保留著許多古老的東西。劉意在多年采風的過程中發現,苗族的一些頭飾里甚至還遺留有漢朝的影子。實際上,貴州省博物館的老館長李黔濱就曾撰文指出,一些曾經在歷史上盛行的頭飾,還有一些原為其他民族標識性的頭飾,盡管已在原生民族中絕跡,卻出人意料保留在苗族頭飾中。比如凱里舟溪苗族婦女頭飾極有個性,是將頭發在額前壓成彎月形,懸伸約3 厘米薄層,宛如帽檐,頭頂綰髻再戴上銀飾,與低平發面形成兩層。由于這種發型不易梳理,梳好之后,還要抹上茶油幫助定型。舟溪苗族婦女頭飾曾引起前來考察的日本學者的極大興趣,他們認為,它與日本婦女的傳統發式極為相似。而事實上,這種發型在中國古代早已存在。李黔濱的研究表明,凱里舟溪式的苗族發飾與西安草場坡出土的隋代婦女陶俑極為相似,很可能是同源。陶俑其披發于額,僅僅露出眉目,據說當時婦女梳這種發髻時,還要抹上一層蛋清,使之油光發亮,連梳理的方法也類似,與史籍的記載也很吻合。還有雷山桃江苗族婦女亦有結髻時在頭頂挽出發環的風俗,這些發環中空,略微高于髻,當地因形稱其為“粽子髻”。

這兩地的發型頗有盛唐之風,讓人聯想起古代畫家筆下的唐代仕女以及敦煌壁畫中的飛天仙女。

最為大眾所熟悉的苗族頭飾是銀角銀冠,戴銀冠的苗族支系大部分生活在清水江流域。每逢喜慶之日,姑娘們著盛裝,戴銀冠,全身上下幾乎掛滿銀飾,極盡奢華雍容,不同支系所戴的銀花冠造型不一,或牛角或鳳冠,各有千秋。戴花冠的風氣始于唐,流行于宋,是一種從宮廷逐漸向民間流傳的裝飾,一度成為當時婦女的禮冠。北宋的婦女花冠,用漆紗及金銀珠翠制成,冠上插數把長梳,簪以鮮花或假花。北宋流行的花冠不久后便淡出了歷史,但這一頭飾卻在清水江流域得到苗族女性的青睞。不僅流傳至今,而且還衍生出不同的造型。

頭飾是對族群的識別

提到對苗族頭飾的研究,劉意說,從畫家的角度來看,苗族的頭飾其實頗為時尚,藝術性很強。苗族雖然是個古老的民族,但是其發展過程中包羅萬象,不斷吸收其他外來的文化融入本民族的服飾中,服務于自己的審美。他注意到,苗族的服飾中有一些被稱為“媽媽紋”的圖案,比如蝴蝶媽媽,鳥龍紋等,也許隨著時代的發展,所用材質發生了變化,也許其上又增加了其他外來的圖案,但此類紋樣的主體經久不變,這使得苗族雖然支系繁多又吸收了諸多文化卻又保持著高度的自我風格。

對美的執著追求大概是刻在了苗族人的骨子里。大部分苗族的盛裝頭飾梳妝起來極其耗時,有的發鬢甚至在很熟練狀態下依然要花上一兩個小時才能梳妝好,即使是相對來說已經方便很多的頭冠也需要花費不少精力去盤發。可即使如此,姑娘們依然愿意花費大量的功夫去梳妝,然后去參加節日的慶典,去跳花尋樂。

盛裝參加這些聚會游樂活動本身也是比美斗艷的過程。劉意多年走村串寨,他發現苗族對美的執著超出想象,為了能美美地趕上慶典,姑娘們要么清早就起來梳頭,要么就前一天晚上梳好后小心地護著頭發睡一晚。枕著這些繁重的發鬢往往一晚上都不能翻身,第二天還要往頭上戴各種銀飾,真可謂是美麗的負擔了,但她們依然樂此不疲。苗族很多老人頭發已然花白稀少,但依舊堅持每天把頭發梳整齊并盤好。對她們來說這就是“門面”,如果沒有盤好頭發就見人那絕對是不得體的。

如此繁重復雜的頭飾,一方面是追求美,另一方面是為了區別支系,作為身份和族群的識別和認同。“苗族的審美也是一種對自我身份的認同。”劉意說,在他的印象里,20世紀80至90年代,即使是在省城貴陽,到了苗族節日,也能見到許多苗族群眾涌上街頭進行跳花等一系列活動。

那時候,從頭飾就可以最簡單最直接辨認出是來自哪個地方的苗族支系。如今,隨著環境的開放,交通的便利,苗族群眾的頭飾也開始發生新的變化。首先是材質上,一些輕便的飾品開始頻繁地被使用。比如在畢節、晴隆一帶,衣服頭冠上的裝飾就采用了目前市面上常見的塑料珠飾或者亞力克珠再穿聯起來做成苗族的紋樣,或者給苗繡加上流蘇,但是發冠的式樣造型依舊是傳統式樣。其次,對于外出交流頻繁的人,比如要外出打工的女性則對傳統發飾不再偏愛,她們已選擇現代發型,偶爾回家過節參加集體活動時也很少再去花大量時間梳傳統發型。劉意覺得,材質的改變沒有問題,因為核心傳統的文化符號不變,也就意味著這種基于族群認同的審美核心沒有變。而且,苗族的頭飾服飾也是隨著時間不斷變化的,都說苗族的衣裝就是一部歷史,那么記錄當今的歷史也是其中的一部分。

但是因為外來的審美和生活節奏的沖擊,許多年輕人已經拋棄了古老的頭飾,這讓劉意很惋惜。“現在的發型設計師應該去向苗族學習一下。”他笑著說,“其實苗族的頭飾很時尚,你一看到就會發自內心地覺得很美。”的確,苗族的頭飾是時尚而美麗的,每每出現在國際舞臺上艷驚四座。在旅游比較發達的區域比如黔東南地區,其傳統的衣裝頭飾就保留得很好。因為他們有需求,并且從游客的反饋中得到了正面的評價。那么在那些漸漸拋棄了傳統頭飾的地區,我們要做的也許只是讓更多人看到古老又驚艷的苗族頭飾,就像那位用易拉罐仿制苗族頭飾姑娘的視頻一樣,讓苗族的年輕人為之自豪,而再次愛上苗族頭飾的美。(責任編輯/楊倩)E5085AEB-3F26-496B-A606-66DA58201A74