在超全球化廢墟上產生更好的全球化

丹尼·羅德里克

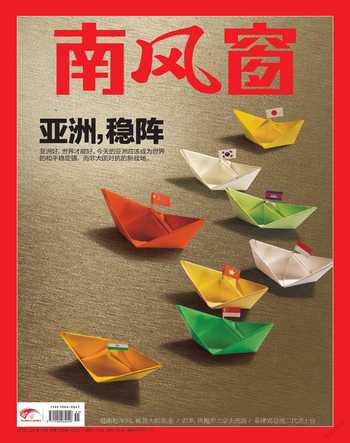

現在普遍認為,1990年代后的超全球化時代已經結束。新冠大流行和俄烏戰事使全球市場淪為國家目標之下次要的輔助角色。但是,所有關于去全球化的討論都不應該讓我們對當前危機實際上可能產生更好的全球化的可能性視而不見。

事實上,自2008年全球金融危機以來,超全球化一直在倒退。2007年之后,貿易占世界GDP的比重開始下降,國際資本流動從未恢復到2007年前的高度。公開反對全球化的民粹主義政客,在發達經濟體中變得更有影響力。

超全球化在其諸多矛盾中崩潰了。首先,專業化的收益與生產多樣化的收益之間存在緊張。比較優勢原理認為,國家應該專注于目前擅長的產品。但長線發展思維表明,政府反而應該推動國民經濟去生產較富裕國家所生產的東西。結果是最成功的經濟體的干預主義政策,與世界貿易體系所奉行的“自由”原則之間發生了沖突。

其次,超全球化加劇了許多經濟體的分配問題。貿易收益不可避免的另一面,是收入從輸家再分配給贏家。隨著全球化的深入,從輸家到贏家的再分配相對于凈收益越來越大。

再次,超全球化削弱了公職人員對其選民的責任感。重寫全球化規則的要求遭到了反駁,理由是全球化是不可改變和不可抗拒的,如克林頓所說,“這是自然力量的經濟等價物,一如風或水”。對于那些質疑現行制度的人,布萊爾回應說:“你不妨爭論一下秋天是否應該在夏天之后。”

隨著超全球化的瓦解,世界經濟的情景五花八門。回顧1930年代,最糟糕的結果將是國家退出,轉向自給自足。一個不那么糟糕但仍然丑陋的可能性是,地緣政治的至高無上意味著貿易戰和經濟制裁成為國際貿易和金融的永久特征。第一種情況似乎不太可能—世界經濟比以往任何時候都更加相互依存,經濟成本將是巨大的—但我們顯然不能排除第二種情況。

然而,我們也可以設想一個好的情景,使我們在民族國家的特權和開放經濟的要求之間取得更好的平衡。這一再平衡可以在國內實現包容性繁榮,在國外實現和平與安全。

第一步是政策制定者修正超全球化以及其他市場優先政策一起對經濟和社會造成的損害。這需要重振布雷頓森林時期的精神,當時全球經濟服務于國內經濟和社會目標—充分就業、繁榮和公平—而不是相反。在超全球化下,政策制定者顛倒了這一邏輯,全球經濟成為目的,國內社會成為手段。國際一體化隨后導致國內解體。

有些人可能擔心,強調國內經濟和社會目標會破壞經濟開放。實際上,共同的繁榮使社會更加安全,更有可能支持向世界開放。經濟理論的一個重要教訓是,貿易使一個國家作為一個整體受益,但前提是分配問題得到解決。開放符合管理良好、秩序良好的國家的自身利益。這也是布雷頓森林體系下的實際經驗教訓,當時貿易和長期投資顯著增加。

好情景的第二個重要先決條件是,各國不會將對國家安全的合法追求轉變為對他國的覬覦。對于超級大國,尤其是美國來說,這意味著承認多極化,放棄追求全球霸權。美國總是將美國在全球事務中的主導地位視為天然狀態。這種心態既危險又徒勞。它加劇了安全困境,也使我們難以從氣候變化和全球公共衛生等領域的合作中獲得共同利益。

簡而言之,未來的世界不必是地緣政治勝過一切。如果國家(或區域集團)將彼此之間的經濟互動降至最低這種情景成為現實,其原因并不是我們所無法控制的系統性力量。與超全球化一樣,這是因為我們做出了錯誤的選擇。