探尋顯微鏡下的真相

方菲

全國檢察機關能進行法醫病理組織學鑒定的法醫屈指可數,江蘇省檢察院檢察信息技術部法醫方超便是其中之一。到他手里的案子,一般都是需要再次進行法醫病理組織學鑒定的疑難復雜案件。

2020年4月,方超接到了一起發生在17年前的命案。2003年6月9日上午7時30分,徐州市某縣某醫院接到一個急救電話,值班醫生到達現場后發現,一名男子倒在地上,全身多處受傷,已經休克,經過2小時的搶救,最終仍未能挽回生命。

案發地點是一個中檔小區。經調查,死者臧祺是前一夜翻墻行竊的小偷,作案時恰好被正在查看監控的小區保安馬曉東看到。馬曉東抬腳就飛去現場抓賊,楊林、張成聽到動靜后跑來幫忙,抓住了臧祺。楊林因為家中前段時間遭了賊,想著借此機會出口惡氣。三人對著藏祺一頓拳打腳踢,本想著教訓一頓,沒想到下手太重,藏祺居然倒地不起。

為了逃避法律責任,楊林找到時任某縣公安局刑警大隊副隊長的焦大翼。經過一番商議,兩人決定去說服保安馬曉東頂罪。在焦大翼等人的操作下,某縣公安局以故意傷害罪對馬曉東立案偵查。

2004年2月24日,馬曉東以故意傷害罪被判處有期徒刑四年,楊林、張成兩人并沒有被追究刑事責任。直到2020年4月,焦大翼因職務犯罪被立案審查,這起頂包案隨之被揭開,縣檢察院對該案重新立案偵查。

對于這起需要再審的案件,藏祺的死因成為能否追究焦大翼徇私枉法罪以及楊林、張成故意傷害罪的關鍵。根據臧祺的首次死因鑒定報告,臧祺是外傷致創傷性、失血性休克死亡,并且臧祺生前患有肺炎,兩重原因疊加,最終導致了臧祺的死亡。然而辯護人卻認為,藏祺創傷性、失血性休克死亡的依據不足,他是因為患有肺炎,并完全是因疾病而死。為此,縣檢察院找到了方超,希望他能夠重新鑒定臧祺的死因。

接手案件后,方超做的第一件事情是審閱臧祺全套病歷資料和死因鑒定書,了解臧祺致傷和死亡的過程。然而這些材料并沒有解開方超心中的困惑,他決定對臧祺的死亡原因鑒定進行實質性技術證據審查。在復閱鑒定意見書、病歷資料,以及原鑒定機構制作的病理切片后,方超發現其中存在兩處矛盾。首先,在藏祺的急診病歷中,他曾被診斷為前顱凹顱底骨折、肺挫傷等損傷,但在首次死因鑒定報告中這兩處關鍵性損傷并沒有被認定。其次,原有的病理切片顯示臧祺肺臟組織動脈管腔中存在大量透亮空泡影,方超認為這可能存在脂肪栓塞,原鑒定意見可能存在錯誤。

當年導致臧祺死亡的真正原因究竟是什么?方超知道,出現了這樣的矛盾和疑問,只有啟動補充偵查工作,重新對臧祺的肺、腦、腎等器官組織重新進行病理切片分析,才能查明臧祺的真正死因。但是17年過去了,臧祺的臟器組織早已滅失,唯一可以作為核心證據使用的,只有公安機關移送過來的臧祺的17個指甲蓋大小的病理組織蠟塊,而蠟塊組織對脂肪栓塞的特殊染色檢驗已經喪失條件。“在當時的我看來,這幾乎是不可能完成的任務,但我們還是沒有放棄任何一點可能性。”方超告訴《方圓》記者。

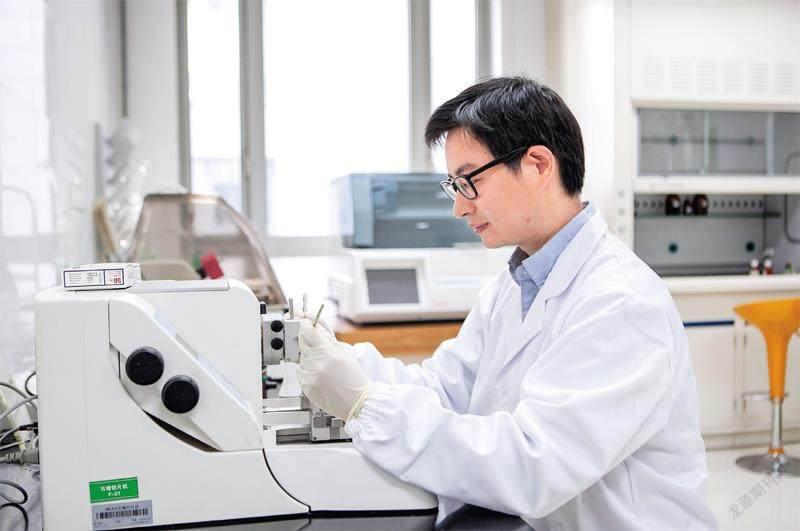

方超在實驗室制作病理切片。(圖片來源:受訪者供圖)

為了盡快弄清楚臧祺死亡的真正原因,方超對這17個蠟塊進行重新包埋、切片、染色,并在顯微鏡下反復觀看,發現其肺動脈管腔中有骨髓成分。“從顯微鏡下肺部血管腔內出現的大量空泡和骨髓組織來看,他應該是被擊打致全身大面積軟組織損傷及下肢粉碎性骨折,并發肺、腦等多器官骨髓、脂肪、骨髓栓塞,因急性呼吸功能障礙而死亡。”由此,方超認為原鑒定意見是錯誤的,臧祺的死與肺炎無關。

“休克和脂肪栓塞均為軟組織損傷的并發癥。這種軟組織損傷都屬于臨床急癥,發病急、進展快,當兩者合并存在時,相互促進,死亡率可高達50%以上。”方超向《方圓》記者進一步解釋道,“臧祺是因為外傷引發了創傷性休克和肺動脈脂肪栓塞,最終導致死亡,外傷與臧祺的死亡存在直接因果關系。至于他自身所患的肺炎局限而輕微,且與急救時的臨床表現、檢驗結果等均不吻合,據此我們一致認為肺炎對臧祺的死亡無影響。”

隨后,方超及同事向縣檢察院出具了臧祺死因的重新鑒定意見及專家質證意見,糾正了原錯誤鑒定,提出臧祺死亡的根本原因是由外傷引起的損傷并發癥。這一關鍵證據為追究楊林、張成的刑事責任,以及認定焦大翼徇私枉法的犯罪事實奠定了堅實的基礎。

最終,焦大翼因犯徇私枉法罪等數罪并罰被判處有期徒刑十二年。而楊林、張成則因故意傷害罪等數罪并罰,一審分別被判處有期徒刑十二年、十一年。

在方超看來,作為一名從事組織病理學檢驗的法醫,“不做到萬無一失,絕不能輕易下結論”。提及組織病理學檢驗在法醫病理鑒定工作中的重要性,方超回答道:“解剖尸體不一定能得出死因,有些死因的鑒定必須得是在顯微鏡下取材觀察,才能得出鑒定意見。有些死因無法發現,有些死因還涉及傷病鑒定。例如同樣是顱內出血死亡,我們要鑒別是因為外傷導致的顱內出血還是自身疾病導致的顱內出血。這直接影響到案件是否是刑事案件的認定。”

在參與鑒定的每一起案件中,方超都要制作幾十甚至上百個病理切片,有些關鍵部位還要連續切片,進而仔細觀看它的變化。這樣的工作非常考驗鑒定人的耐心和細致,方超也一次次應對著這樣的挑戰和變化。

2015年2月一個平常的午后,杜平因頸椎病到常州市一家私營中醫推拿中心進行診治,結束后便回家休息。十幾個小時后,杜平的妻子回到家中,發現杜平沒有了生命跡象。她立馬撥打了120急救電話,同時報了警。

方超參加江蘇檢察機關技術辦案片區會議。(圖片來源:受訪者供圖)

根據案發地公安局出具的死因鑒定報告顯示,杜平是因為針類工具刺傷其頸部脊髓,導致呼吸循環衰竭死亡。經調查發現,給杜平診治的醫師王景是通過小針刀刺入杜平頸、項部切割、松解關節周的結締組織對杜平進行治療的,但他沒有醫師執業資格,還曾經多次因違反執業相關規定受到處罰。據此,當地公安局以非法行醫致人死亡罪將王景移送至檢察機關審查起訴,方超受邀對該案的法醫鑒定書進行技術性證據審查。

初步翻閱案卷材料時,方超驚訝地發現,杜平在小針刀術后的行為表現與脊髓損傷的癥狀體征不符,“雖然原鑒定對死者脊髓外傷的大體及顯微病理描述詳盡、論證充分,外傷導致死者死亡的鑒定意見看似明確無誤,但由于缺失尸檢照片、組織病理截圖等明確的客觀依據支持,該關鍵性證據仍然需要復核”。這讓方超心生疑問:杜平的死亡是否存在其他原因,王景的行為與杜平的死亡之間是否真的存在直接因果關系呢?

帶著這些疑問,方超和同事一起對鑒定原始記錄、尸體檢驗照片及病理組織切片進行技術性證據實質審查。“我們當時運用了圖像處理軟件對解剖脊髓圖片進行銳化和放大處理,發現這與原鑒定意見中的描述不符,我覺得原鑒定意見可能存在錯誤,于是建議重新鑒定來明確杜平的死亡原因。”方超告訴《方圓》記者。隨后,在常規復查死者病理標本、取材檢驗的基礎上,方超又對死者的腦干、脊髓殘存組織重新復檢,并對原鑒定單位的組織蠟塊連續切片,重新制作了約300張病理切片。“經過縝密的顯微鏡觀察,我們均未發現腦干、脊髓的外傷依據。因此,我們認為死者不是被小針刀刺傷頸脊髓而死的。”

可如果小針刀刺傷頸脊髓不是導致杜平死亡根本原因,那杜平死因到底是什么?為了解開這一疑問,江蘇省檢察院決定啟動專家會檢,綜合分析下來,方超認為:“死者符合在心臟病變的基礎上,因心大靜脈混合形成了血栓,進一步導致了心臟血液的回流障礙,致循環衰竭死亡。杜平存在的頸背部軟組織損傷出血等因素可能進一步促進了血液的高凝狀態。”復旦大學重新鑒定后,也再次確認了心臟疾病因素是杜平死亡的主要原因。

最終,該案的量刑由“非法行醫造成就診人死亡的十年以上有期徒刑”,降為“非法行醫情節嚴重的處三年以下有期徒刑、拘役或者管制”。2017年11月,王景以非法行醫罪被判處有期徒刑三年。

回憶起這起案件,方超感觸良多:“常常有人問我,為什么我們法醫的工作需要格外謹慎。因為我們的工作直接關系到犯罪嫌疑人能否受到應有的懲罰,關系到蒙冤者能否洗刷冤屈,這份責任于我而言是沉甸甸的。”

從事法醫工作11年,看著一起又一起冤假錯案在自己的手中慢慢浮出真相,方超內心頗有成就感。但他也明白,這樣的成就離不開對每一起案件審慎的辦案態度,以及對每一份材料反復確認、對每一個病理切片精細觀察的工作習慣。

1997年,徐州市發生了一起駭人聽聞的入室搶劫殺人案。一對夫妻外出工作,留下10歲的兒子程天獨自在家。一天,兩名歹徒花言巧語騙取程天開門,拿走了屋內僅有的200元現金,并將程天殘忍殺害。等到男孩的尸體被發現時,已是當天晚上,程天父母傷心欲絕,而兩名歹徒卻逃之夭夭。

22年后,這起案件中的一名犯罪嫌疑人朱成宇被警方抓獲。但此時,他的同案犯許某已經死亡。朱成宇辯稱,是許某采用扼頸、毆打、捂壓口鼻的方式殺死了程天,自己當時只是建議許某將程天捆綁起來,讓他俯臥在床上,并用被子遮蓋起來。

根據原鑒定意見,程天是生前被他人用手或軟物卡勒頸部,致機械性窒息死亡。再結合現有證據和朱成宇的供述,許某才是殺死程天的真兇,朱成宇的罪行輕微,屬于共同犯罪中情節輕微的幫助犯。但辦案檢察官總感覺哪里有些不對勁,因為當朱成宇離開案發現場時,程天已經死亡。事實是否和朱成宇所說的一樣呢?朱成宇到底有沒有捆綁并協助同伙殺害程天?

猜測需要證據,而這個重任落到了方超頭上。為了找出事實真相,方超通過查閱案件資料、分析尸體窒息征象等病理特征和分布特點后,發現程天的頸部出現了均勻分布的瘀點性出血,而這不符合扼壓頸部形成的面部出血情況。結合床單血跡逐漸浸染的痕跡,方超認為,案發當時應該還存在程天俯臥時口鼻被堵塞致窒息的過程。此外,通過觀察現場照片及原始記錄描述,他發現程天的雙手、雙腳遭捆綁處有皮下出血,而且手的遠端還有瘀血,這些也能印證程天在被捆綁時還有生命體征。種種跡象均可說明,案發時朱成宇不僅提議了要捆綁程天,還協助許某殺害了程天。案件至此真相大白。2019年,朱成宇因入戶搶劫被最高檢核準追訴。2020年10月,朱成宇因伙同他人入戶搶劫并致一人死亡,犯搶劫罪,二審被判處無期徒刑,剝奪政治權利終身。

回憶起自己剛工作的時候,方超告訴《方圓》記者,一開始進行尸體解剖時,大多數人都會不舒服,自己也不例外,尤其是一些尸體被毀損得較為嚴重的案例,確實會給人帶來極大的精神壓力。“但是,解剖現場不允許我想這么多,因為在情況緊急的時候,每一刀下去,都需要一個精準的判斷。在那樣的情況下,只想著把案件辦好,并不會在乎腐敗的氣味和內心的恐懼。”

如今,在接觸了不少冰冷的尸體和死者遺留的骸骨或者組織物后,方超對導師顧曉生曾說過的一番話有了更深切的體會——“因為經常接觸死尸,我深知生命的脆弱和無常,比常人有著更多的人性感悟,對生命有了更多更深的敬畏。”實踐中,他像他的導師一樣,真誠對待每一位死者,解剖完后盡量像外科醫生對待病人那樣,一針針縫好,并清理干凈,再為死者整容穿衣。在他看來,這既是對死者的尊重,也是對家屬的告慰,更是對法醫職業的敬意。

每辦理完一起案件,除了緬懷死者,方超還會對案件整體復盤,對自己的鑒定工作復盤,試圖在下一次做得更好。例如,開展技術性證據審查工作時,他會思索如何協助檢察官審查案件查漏補缺,并讓公平正義可以通過法醫出具的證據被人們所感知;辦理中毒案件時,他會思索如何加強對市面上農藥和有毒化學試劑的有效管理;辦理虐童案件時,他會思索家庭、學校、社會教育的整體構建……“凡事多想一步,為工作發展多謀劃一步,讓檢察履職更進一步,才能擔得起檢察法醫的神圣職責。”方超說道。(文中涉案人員均為化名)