幾種海洋生物毒素生源分布、結構特點、毒理作用及檢測方法研究進展

王 釩,張黎明,王蓓蕾,王倩倩

(海軍軍醫大學海軍特色醫學中心海洋生物醫藥與極地醫學研究室,上海 200433)

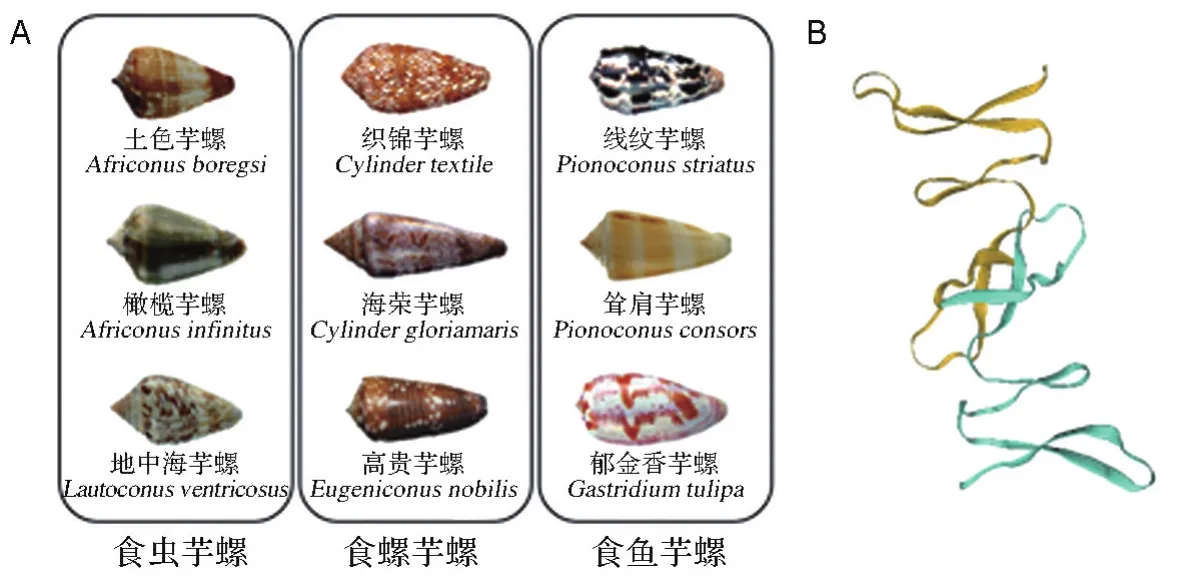

海洋是地球生命的發源地,約有50余萬種動物和13 000余種植物棲息于海洋環境[1]。海洋生物的多樣性孕育了大量結構新穎的活性物質。作為新藥開發的重要來源,海洋生物毒素的發現、分離、鑒定與合成等是天然產物研究的引領性領域之一[1]。目前,海洋生物毒素中研究進展最為迅速的是生物堿(alkaloid)類、多肽類和聚醚類毒素(表1)。本文從生源分布、結構特點、毒理作用和應用前景等方面對這3大類中的代表性毒素進行概述,并介紹海洋生物毒素檢測方法的研究進展,為海洋生物毒素的開發利用提供參考。

表1 主要海洋生物毒素的分類、來源和作用靶點

1 生物堿類毒素

生物堿是一類含氮的堿性有機化合物,能與酸結合形成鹽。常見的海洋生物堿類毒素有河鲀毒素(tetrodotoxin,TTX)、石房蛤毒素(saxitoxin,STX)、膝溝藻毒素(gonyautoxin)、柱孢藻毒素(cylindrospermopsin)等[7],前兩者研究最多,毒性尤為劇烈,2010-2015年因TTX食物中毒個案>500例[2];STX在20世紀90年代就被列入《禁止化學武器公約》附表一中[13]。

1.1 河鲀毒素

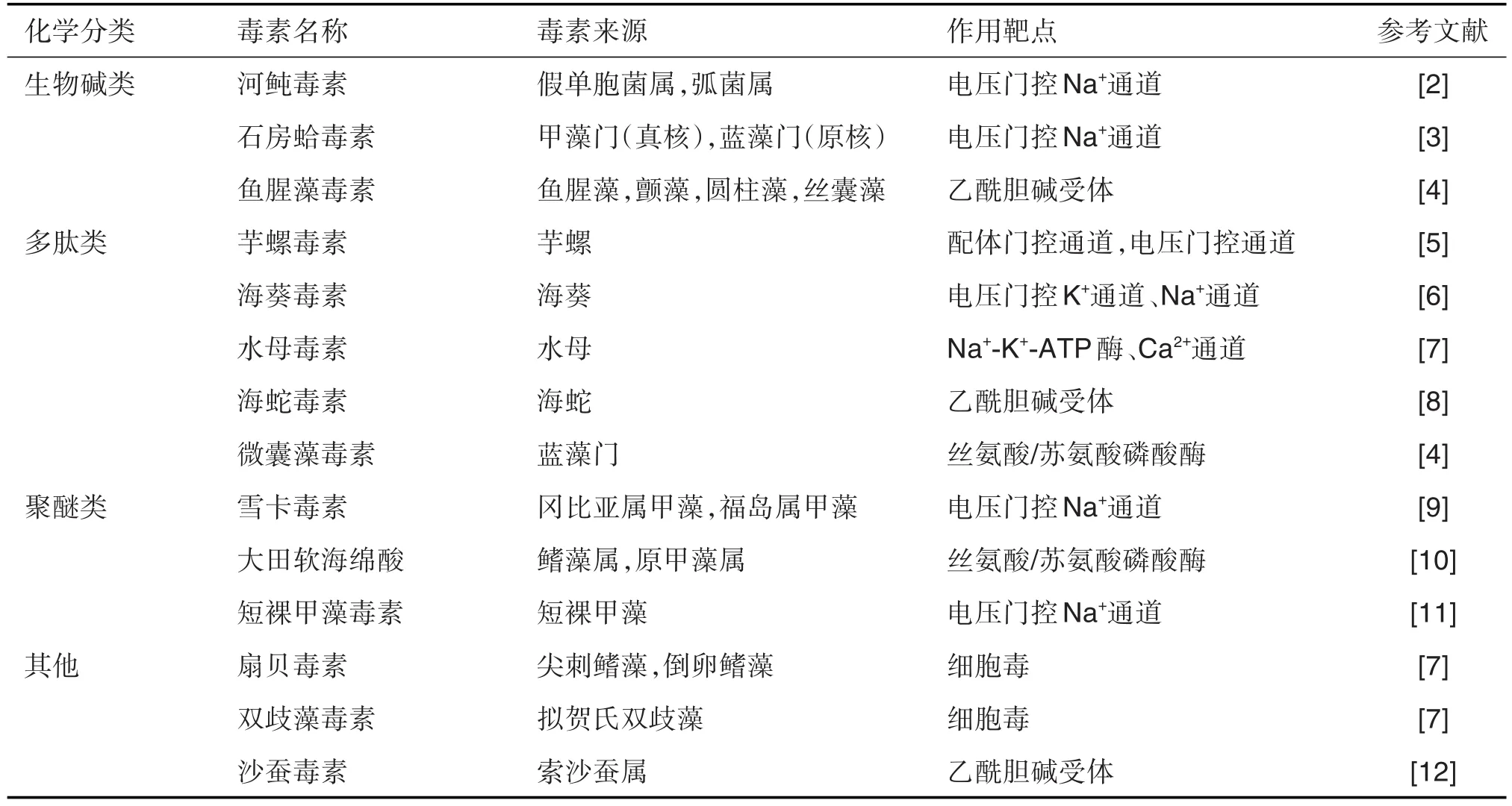

TTX存在于鲀科魚類(俗稱河豚魚,圖1A)、渦蟲綱(turbellaria)、甲殼綱(crustacea)、腹足綱(gastropoda)和頭足綱(cephalopoda)等生物體內[7,14],可特異性阻斷神經細胞膜Na+通道,曾被認為是自然界毒性最強的非蛋白類毒素。

圖1 河鲀魚、河鲀毒素結構及作用機制.A:菊黃東方鲀(硬骨魚綱,鲀形目,鲀科);B:化學結構[14];C:作用機制.

1.1.1 生源分布

亞洲、美洲、歐洲均報道過TTX食物中毒事件,其中日本最多,2000-2009年報道了300多起[2]。TTX真正的生源可能來自于海洋生物的共生菌,通過食物鏈傳遞在特定海洋生物體內富集。目前已發現產TTX的菌株有150多種,涉及假單胞菌屬、弧菌屬和微球菌屬在內的31個菌屬[15]。

1.1.2 結構特點和毒理作用

TTX的結構見圖1B,分子式為C11H17N3O8,相對分子質量319.27。純品為無色、無味的針狀結晶,難溶于水及有機溶劑,可溶于弱酸或醇溶液[7]。TTX是高度特異的Na+通道阻滯劑,通過與電壓門控Na+通道位點1結合(圖1C),抑制Na+內流,降低細胞興奮性[16]。TTX中毒后可出現頭痛、出汗、身體麻木、惡心、嘔吐、腹痛等癥狀,嚴重時可出現低血壓、心律失常、肌肉癱瘓和中樞神經功能障礙,危重病例可在30 min內因呼吸循環衰竭而死亡[17]。

1.1.3 應用前景

TTX通過特異性阻斷神經系統電壓門控Na+通道產生鎮痛活性,避免與產生成癮效應的中樞獎賞回路相互作用[18],具有開發為非成癮性鎮痛藥的潛力。此外,與局部麻醉劑(如布比卡因,bupivacaine)不同,TTX在阻斷電壓門控Na+通道時不會影響細胞內Ca2+穩態,可避免局麻藥常見的肌肉毒性作用[19]。

近年來,不少研究者開發了以TTX為主要原料的緩釋鎮痛藥。如Zhao等[20]曾報道一種新型TTX聚合物鎮痛體系,通過酯鍵水解和調節主鏈親水性方式實現TTX緩慢釋放,其鎮痛時間最長可持續3 d,無明顯不良反應。Hong等[21]研發了一種TTX腸溶緩釋微丸,口服使用安全高效。溶出實驗顯示,TTX可持續釋放12 h;藥動學實驗結果顯示,大鼠ig給藥5 h可達最大TTX血藥濃度;醋酸誘導疼痛測試顯示,鎮痛效果最高可維持9 h,半數有效劑量約為30 ng·g-1,治療指數約為25。它們為疼痛治療提供了新的選擇,有望應用于臨床。

由于結合位點不同,TTX與局麻劑聯用還會產生協同效應。如利多卡因和TTX可分別結合電壓門控Na+通道內氨基酸殘基(結構域4中的跨膜片段6)和位點1(圖1C),因此兩藥聯用可明顯提高電壓門控Na+通道阻滯效果[22],減少藥物用量。此外,腎上腺素通過收縮血管亦能減少TTX吸收,延長作用時間。因此,兩藥聯用亦可減少用量,降低不良反應[23]。

1.2 石房蛤毒素

STX是一種劇毒生物堿類神經毒素,最初從巨石房蛤(Saxidomus giganteus)分離得到。全世界每年約有2000例STX食物中毒事件,死亡率約15%[24]。STX作為潛在化學生物戰劑,長期以來受到國際社會高度關注。

1.2.1 生源分布

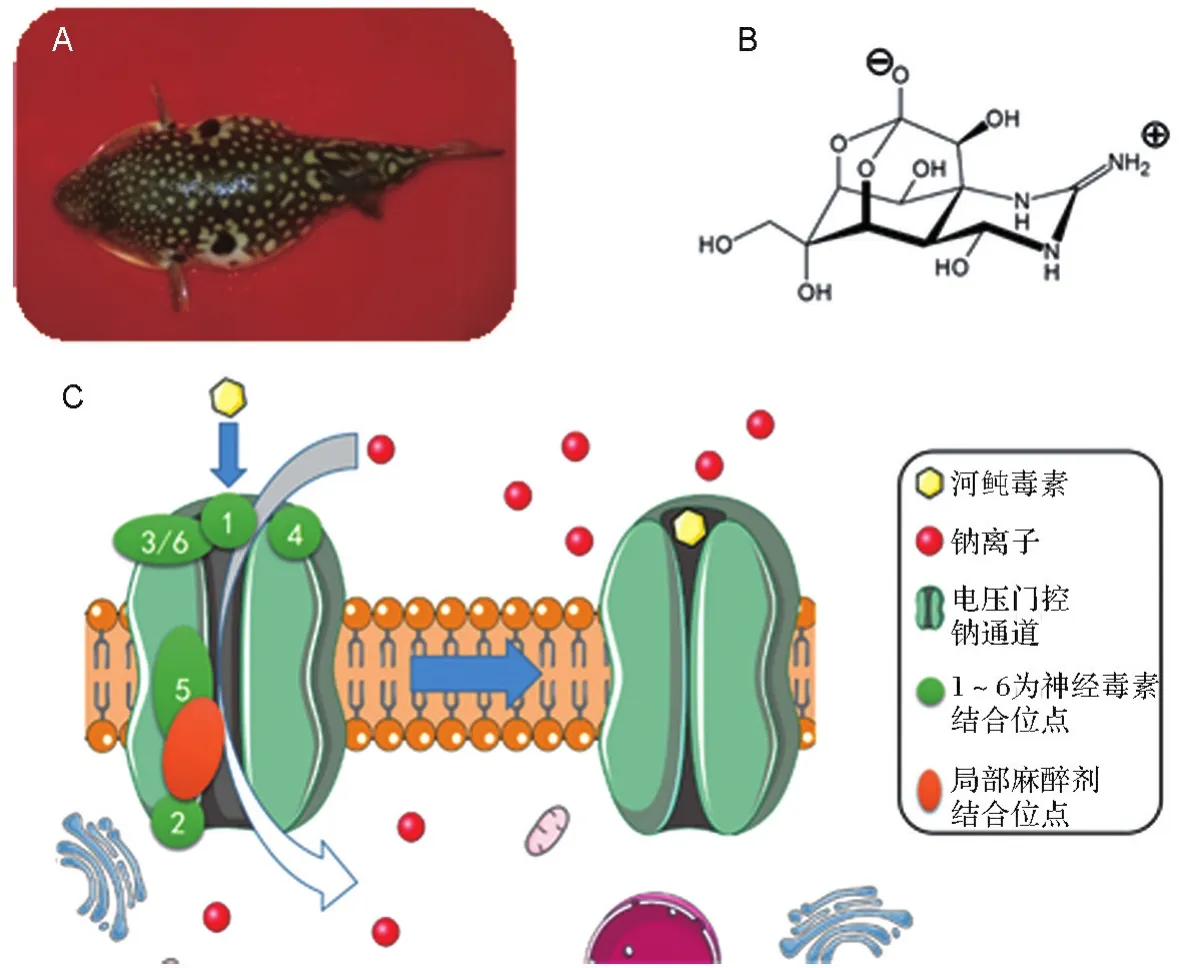

STX分布廣泛,除南極洲外其他各大洲均有分布[25],節肢動物門(如甲殼綱)、軟體動物門(如雙殼綱、腹足綱)、棘皮動物門(如海星綱)等動物均可攜帶[26]。與TTX類似,STX也可通過食物鏈傳遞在海洋生物體內蓄積(圖2),其真正來源可能是真核生物界的亞歷山大屬甲藻(Alexandrium)、梨甲藻屬甲藻(Pyrodinium)以及細菌界的藍藻(cyanobacteria)[3]。其中,亞歷山大屬甲藻STX蓄積量最豐富、分布最廣[3]。目前,導致STX生物合成跨界分布原因仍不清楚。現有3種進化理論:①共培養細菌理論,由甲藻細胞內細菌合成STX;②趨同進化理論,藍藻和甲藻各自進化出類似STX的產物;③水平基因轉移理論,藍藻攜帶的STX基因發生一次水平基因轉移后,在甲藻中進化出STX基因[3]。

圖2 石房蛤毒素的產生和食物鏈富集[26-27].

1.2.2 結構特點和毒理作用

STX的結構見圖2,分子式為C10H17N7O4,相對分子質量299.29,結構穩定且溶于水[28]。與TTX類似,STX亦為Na+通道阻滯劑,其活性基團7,8,9-胍基與電壓門控Na+通道上的位點1結合(圖1C),抑制Na+內流,從而降低細胞興奮性[28]。因此,STX中毒可導致惡心嘔吐、腹瀉、低血壓、氣短、癱瘓等消化系統和神經系統癥狀,嚴重時可因呼吸抑制而死亡。此外,STX還能激動心肌細胞膜上的K+通道,部分阻斷心肌細胞膜電壓門控Ca2+通道[29],導致心律失常,抑制心肌收縮。

1.2.3 應用前景

STX因其獨特的化學結構和強烈的生物學活性,在神經生物學和藥理學領域具有重要研究價值。Nav1.7在痛覺信號傳遞中起重要作用,Beckley等[30]報道了一種模擬STX的合成鎮痛藥ST-2530,其對Nav1.7具有超高選擇性,高于其他Na+通道亞型500倍以上。在小鼠模型中,sc給予ST-2530對熱、機械和化學刺激引起的疼痛刺激均有超強鎮痛活性,且對嗅覺、平衡和運動功能無明顯影響。小鼠水燙尾實驗顯示,sc給藥20~60 min即可出現最大鎮痛效應,鎮痛效果可維持150 min。此外,目前眼部局麻藥均為短效藥物,長時間使用可能會延緩角膜愈合。McAlvin等[31]發現,STX與右美托咪啶聯用可延長角膜麻醉時間,且不影響傷口愈合。

2 多肽類毒素

海洋多肽類毒素是毒性最強的海洋生物毒素之一,能特異地作用于多種離子通道或受體亞型,是新藥開發的重要資源和神經科學研究的強大工具。典型代表包括芋螺毒素(conotoxin)、海葵毒素(sea anemone toxin)、海蛇毒素(sea snake toxin)和水母毒素(jellyfish toxin)等[7]。

2.1 芋螺毒素

芋螺毒素是芋螺毒液中一組富含二硫鍵的多肽類毒素,結構穩定、特異性強,廣泛作用于離子通道、G蛋白偶聯受體和轉運體等靶點,是理想的分子探針和肽類藥物的豐富來源[5]。

2.1.1 生源分布

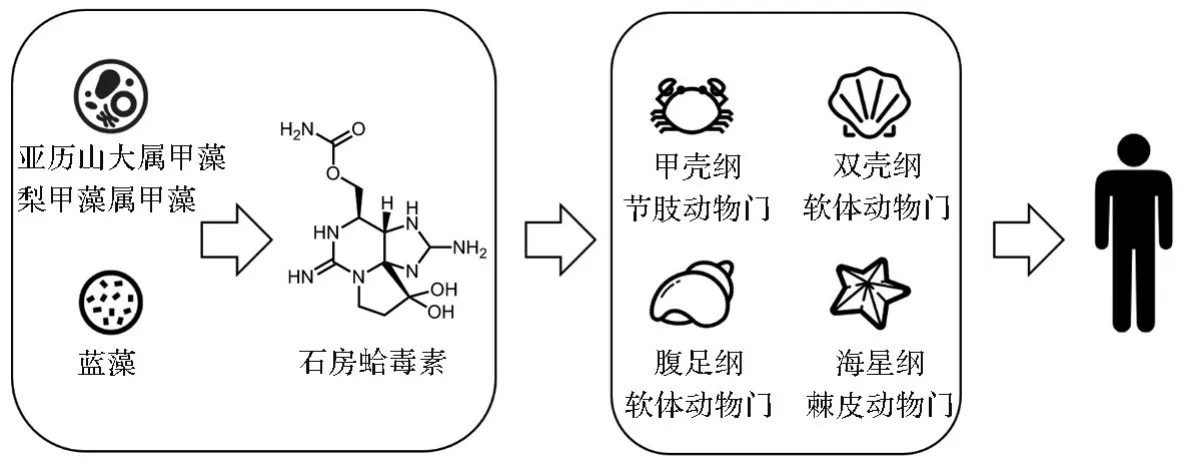

全世界約有800多種芋螺(Conus)[32],主要生活在熱帶和亞熱帶海域,非洲沿岸、澳大利亞、新西蘭、菲律賓及日本等沿海均有分布。我國芋螺約有100余種,多見于西沙群島及海南島南部,福建、廣東沿岸以及臺灣沿海[7]。根據獵物不同,芋螺可分為食蟲芋螺、食螺芋螺和食魚芋螺(圖3A),其中食魚芋螺種類最少,但毒性最強。

圖3 芋螺的分類及α-芋螺毒素GeⅩⅩA三維結構.A:芋螺的分類[33];B:來源于將軍芋螺(Conus generalis)模擬的α-芋螺毒素GeⅩⅩA三維結構(PDB:4X9Z_B)[34].

2.1.2 結構特點和毒理作用

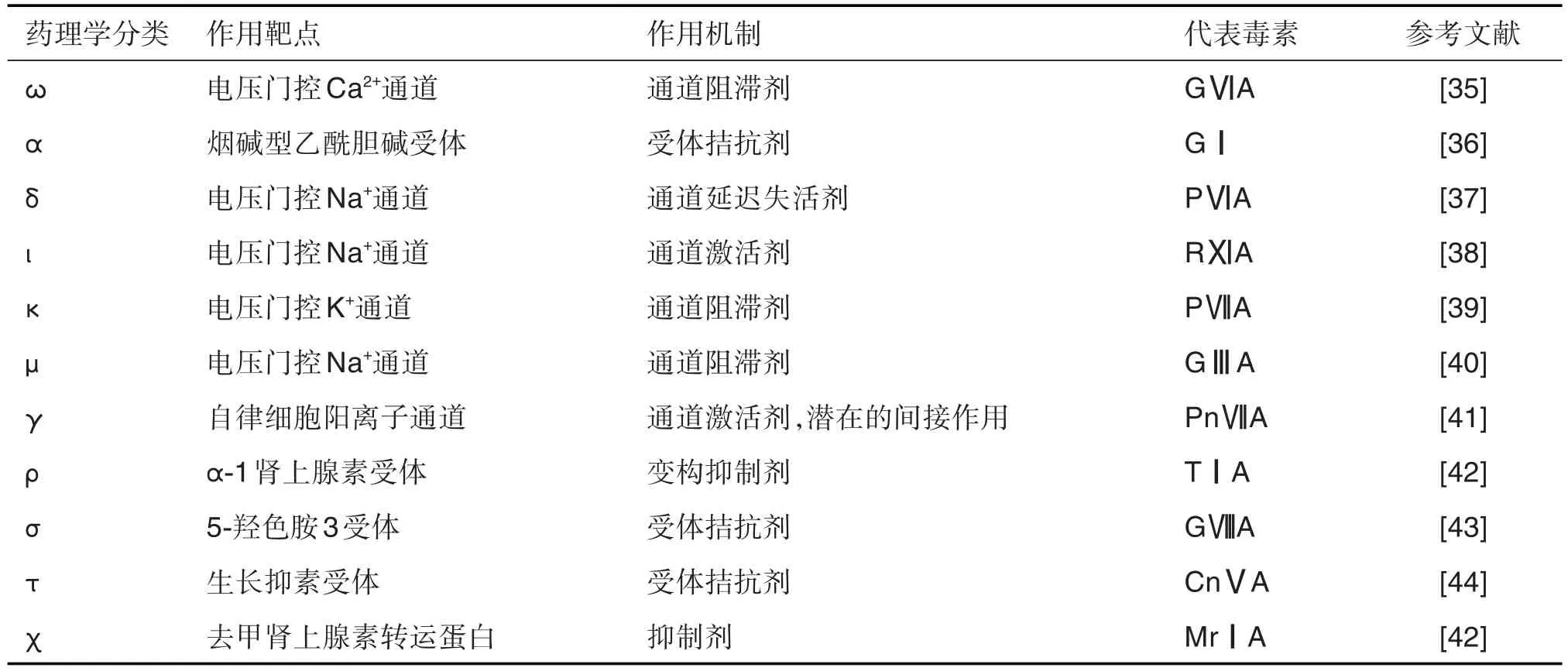

芋螺毒素一般由7~46個氨基酸殘基組成,富含半胱氨酸和二硫鍵(大部分含3個)(圖3B),是迄今發現的最小核酸編碼的動物神經毒素肽,也是二硫鍵密度最高的小肽[7]。依據不同作用位點,芋螺毒素可以分為ω,α和δ等11類,可作用于不同離子通道、受體和轉運蛋白(表2),發揮特異的毒理作用。如ω-芋螺毒素通過阻斷Ca2+通道抑制初級傳入神經末梢的神經遞質釋放,產生麻痹鎮痛作用。

表2 芋螺毒素的藥理學分類、作用靶點和機制

2.1.3 應用前景

芋螺毒素是目前研究最為活躍的生物毒素之一[45]。ω-芋螺毒素MⅦA,商品名齊考諾肽(Ziconotide),是美國FDA批準的首個海洋藥物,因其具有非成癮鎮痛作用,作為嗎啡的主要替代品進入市場[1]。但由于用藥成本較高(需植入鞘內泵),且具有神經性不良反應,臨床應用受限[46]。最近,Romero等[47]報道一種新型α-芋螺毒素RgⅠA4,作為α9α10煙堿型乙酰膽堿受體特異性阻滯劑,通過sc給藥即可預防化療引起的神經病理性疼痛;更重要的是,連續給藥21 d,對大鼠的行為和神經功能無明顯影響。在此基礎上,Zheng等[48]研發了一種側鏈環化的α-芋螺毒素RgⅠA4類似物,在維持鎮痛活性的同時,顯著延長了藥物作用時間。血清穩定性實驗顯示,給藥24 h后RgⅠA4類似物仍有80%未降解,穩定性較RgⅠA4顯著提高,具有成為新一代非成癮性鎮痛藥的潛力。

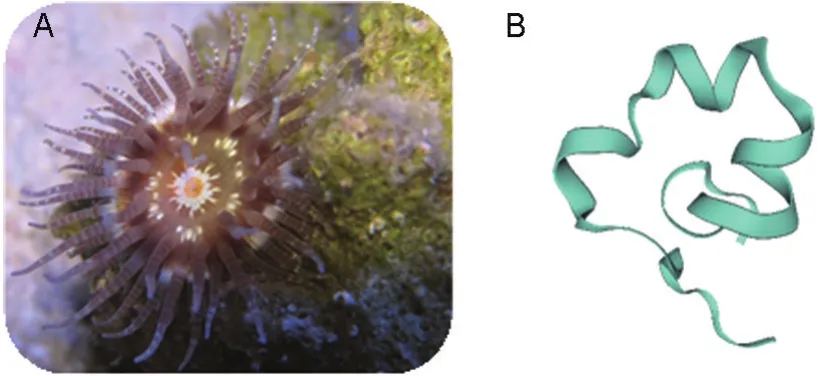

2.2 海葵毒素

海葵毒素是從海葵(圖4A)中分離出的一組富含半胱氨酸的多肽,能作用于Na+通道和K+通道,具有神經毒性以及心臟毒性等多種生物活性[6]。

圖4 代表性海葵及毒素ShK的三維結構.A:螅形美麗海葵(珊瑚綱,海葵目,鏈索海葵科)[51];B:K+通道海葵毒素ShK的三維結構(PDB:1ROO_A[52]).

2.2.1 生源分布

全球約有1200種海葵,廣泛分布于溫帶、亞熱帶及熱帶海域[7]。我國海域共有81個海葵目物種,其中黃海和渤海有29種,東海23種,南海55種[49],有毒海葵主要有玫瑰海葵(Actinia cari)、疣海葵(Adamsiasp.)以及蛇卷海葵(Anemonia sulcata)等[7]。

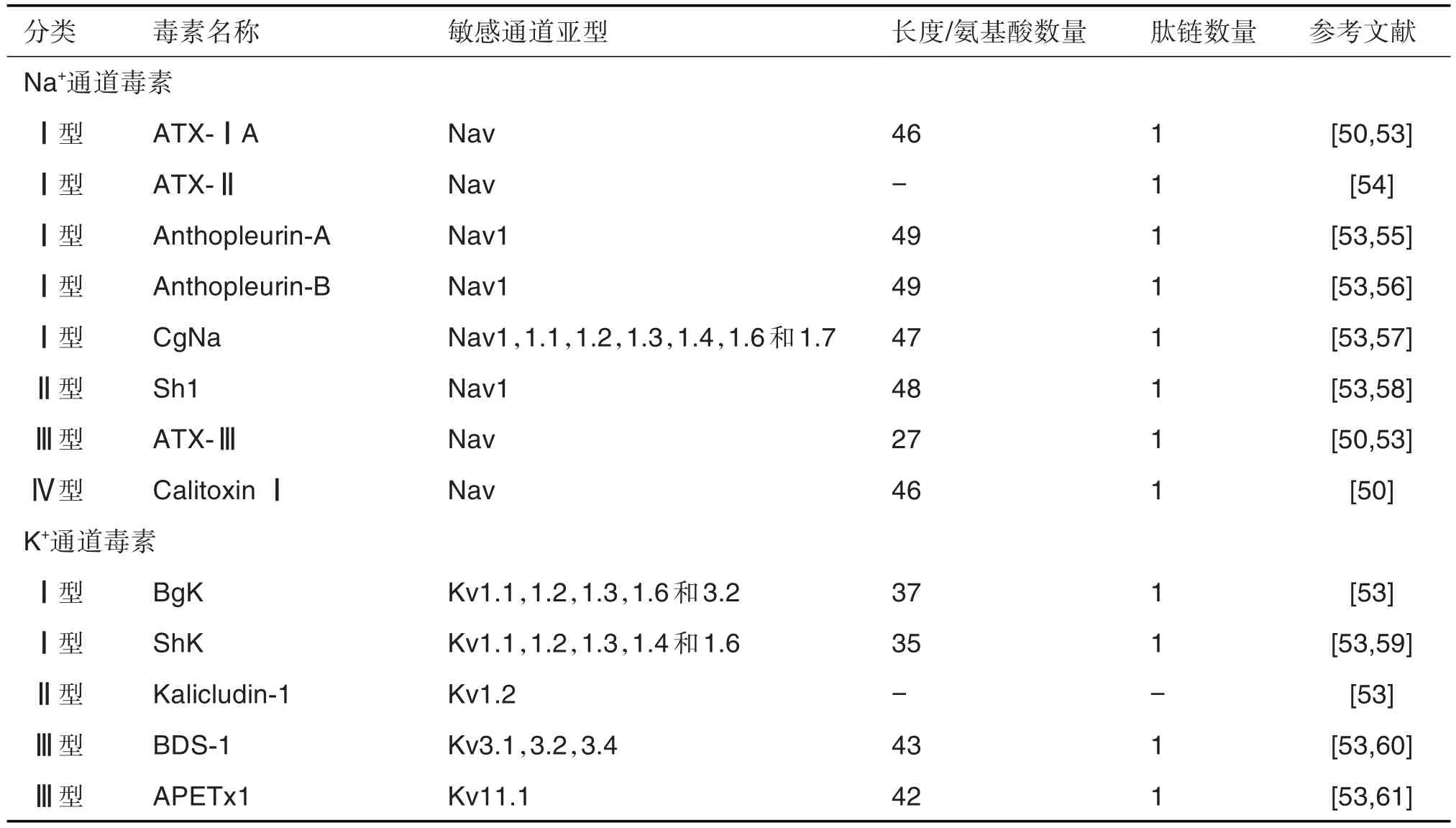

2.2.2 結構特點和毒理作用

目前已知的海葵毒素約320種[6],一般為由27~49個氨基酸殘基組成的單鏈多肽,可分為Na+和K+通道毒素(表3、圖4B)。前者主要與Na+通道神經毒素結合位點3結合(圖1C),抑制Na+通道失活,延長動作電位,引起肌肉疼痛、感覺異常、心律失常等癥狀[50];后者主要通過阻斷K+通道,增強神經肌肉接頭處乙酰膽堿的釋放,引起肌肉痙攣[50]。

表3 代表性海葵毒素的性質

2.2.3 應用前景

T細胞增殖對許多自身免疫性疾病的調控至關重要。研究表明,Kv1.3通過調節T淋巴細胞增殖,為類風濕性關節炎、牛皮癬和多發性硬化癥等疾病提供新治療策略[62]。海葵毒素ShK作為K+通道強效阻滯劑,是潛在的治療藥物。Beeton等[63]首次報道了ShK(L5)用于治療多發性硬化癥。Pennington等[64]報道了 ShK-186,即達拉扎肽(dalazatide),對Kv1.3的選擇性較Kv1.1高100倍,能有效治療斑塊型銀屑病,無明顯毒副作用[65],目前已完成Ⅰa/Ⅰb期臨床試驗[66]。Murray 等[67]報道了一種ShK聚合物(ShK-PEG),對Kv1.3的選擇性比Kv1.1高出1000倍,具有更強的靶向性和更低的不良反應,有望開發成為治療自身免疫性疾病的新型靶向藥物。

3 聚醚類毒素

海洋聚醚類毒素是一類由多個醚環組成的天然毒素,毒性強烈。常見的有雪卡毒素(ciguatoxin,CTX)、大田軟海綿酸(okadaic acid,OA)、短裸甲藻毒素(brevetoxin)、扇貝毒素(pectenotoxin)以及刺尾魚毒素(maitotoxin)等。前兩者在熱帶和亞熱帶地區廣泛分布,中毒發生率很高,受到了廣泛關注[68-69]。

3.1 大田軟海綿酸

1981年,Tachibana等[7]首次從大田軟海綿中分離到一種聚醚類毒素,命名為OA。OA能引起嚴重腹瀉,長期低劑量暴露會造成不可逆多器官損傷,嚴重威脅著患者健康。

3.1.1 生源分布

OA來源于甲藻門(鰭藻屬、原甲藻屬),常見于凹形原甲藻(Prorocentrum concavum)、利馬原甲藻(Prorocentrum lima)以及倒卵形鰭藻(Dinophysis fortii)等[70]。與大多數藻類毒素一樣,OA 可經食物鏈蓄積于軟體動物門雙殼綱動物和部分魚類。比利時、意大利、法國、加拿大以及中國都報道過OA相關的食物中毒事件[71]。

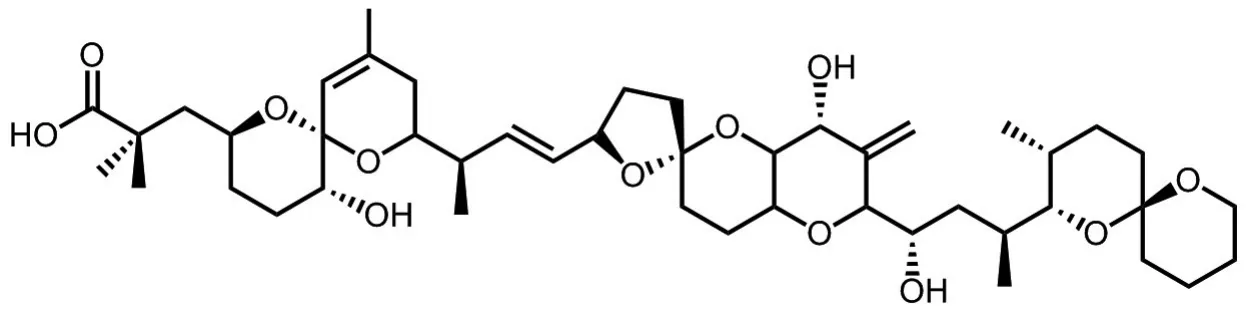

3.1.2 結構特點和毒理作用

OA的結構見圖5,分子式為C44H68O18,相對分子質量885,是細胞絲氨酸/蘇氨酸磷酸酶(serine/threonine phosphatases,Ser/Thr PP)的強抑制劑[71]。Ser/Thr PP參與了細胞骨架結構的維持以及細胞功能的調節,包括細胞生長、分裂和死亡。因此,OA通過抑制Ser/Thr PP1和Ser/Thr PP2A,可誘導細胞凋亡和損傷[72]。食用被OA污染的食物0.5~4 h內會出現嚴重的胃腸道癥狀,包括腹瀉、惡心、嘔吐、腹痛和寒戰等;經腸道吸收進入血液,可在體內臟器蓄積[69],誘導產生神經毒性、免疫毒性、胚胎毒性和遺傳毒性[72]。

圖5 大田軟海綿酸的化學結構[10].

3.1.3 應用前景

OA作為Ser/Thr PP的強抑制劑,近期被應用于阿爾茨海默病(Alzheimer′s disease,AD)的發病機制研究[73-74]。AD的病理特征包括過度磷酸化的微管相關蛋白tau組成的神經纖維結節和β淀粉樣蛋白42(Aβ)聚集體組成的淀粉樣斑塊[75]。OA可能通過抑制Ser/Thr PP,抑制tau去磷酸化,降低tau對微管親和力,使tau形成結節,因此被用于模擬AD發病過程。

Boban等[73]利用OA建立了一個模擬AD的細胞模型,發現經OA處理的神經母細胞瘤SH-SY5Y細胞出現了一種高相對分子質量tau活性蛋白,在免疫原性、對堿性磷酸酶的穩定性等方面與AD發病過程中的磷酸化tau類似,這對解釋AD發病機制具有重要意義。Kaushal等[74]同樣建立了一個基于OA的AD大鼠模型,將OA注射到大鼠海馬并暴露于低氧條件3 d,發現該模型表現出AD相關的系列特征以及神經遞質系統功能障礙和認知缺陷,說明OA能在體誘導AD的病理生理變化,作為工具藥在AD發病和治療研究中具有潛在應用價值。

4 海洋生物毒素檢測技術

盡管海洋生物毒素具有成為創新藥和工具藥的巨大潛力,但毒素本身存在現實威脅。雪卡毒素(ciguatoxin,CTX)、OA、TTX和STX等每年在世界各地引發大量食物中毒事件[2,7,68],對沿海地區漁業及居民健康構成極大的威脅。因此,檢測和監管海洋生物毒素極為重要。

從動物飼喂、生物檢測到細胞分析和放射性(熒光性)配體測試,檢測技術不斷發展,但仍然存在準確性差、昂貴、耗時以及操作復雜等弊端[7,9]。液相色譜串聯質譜法(liquid chromatography-tandem mass spectrometry,LC-MS/MS)是目前用于檢測海洋生物毒素最具優勢的一種分析方法,檢測限極低,靈敏度高,不依賴毒素標準品和衍生試劑。但傳統的LC-MS/MS存在設備昂貴、操作繁瑣等問題,限制了該技術的推廣。近年來,該技術不斷優化,逐步被研究者所接受。Long等[76]報道了一種應用于親水作用色譜串聯質譜檢測的脈沖擴散聚焦進樣技術。該技術簡化了對樣品前處理方式,可直接加載毫升體積的檢測樣品,對TTX的檢出限可達0.65 μg·L-1,有效地解決了液相萃取和固相萃取等傳統樣品處理方法引起的被檢測物損耗、操作繁瑣等問題,且提高了檢測靈敏度,有望應用于各種微量親水性毒素的測定。免疫測定方法通常簡單快捷、易于使用,但由于抗體制備高度依賴生物體內含量極低、不易分離的毒素,該檢測方法的應用一度受到限制[9]。2001年,Hirama等[77]首次報道了人工合成的天然雪卡毒素CTX3C;Hamajima等[78]隨后實現了CTX1B的人工合成,這為CTX免疫檢測中特異性抗體的制備提供了豐富資源,并推動了CTX免疫檢測方法的發展。此外,Tsumuraya等[79]利用CTX單抗建立了一種高靈敏度的熒光夾心ELISA,可在一次操作中檢測、鑒別和定量CTX 4種主要同系物,檢測限<1 ng·L-1,極大地提高了CTX監測質量和效率。最近,Leonardo等[80]構建了一個用于CTX檢測的電化學免疫傳感器,通過使CTX、檢測抗體與傳感器上的磁性免疫復合物相繼結合,可檢測到0.01 ng·g-1水平的P-CTX1,成本低廉且便于攜帶,具備集成到緊湊型分析設備中的可能,能拓展到實驗室以外的應用場合。類似檢測技術的進步必將進一步降低海洋生物毒素監測的實施成本,推動各種微量生物毒素的高效監測,提高對中毒事件的分析預警能力,做到早發現、早報告,及時采取有效干預措施。

5 結語

海洋生物毒素具有重要的理論研究價值和應用前景,一方面可為神經生理學研究提供豐富的工具藥,另一方面具有成為創新藥物重點發展領域的巨大潛力[1]。除齊考諾肽外,還有許多海洋生物毒素衍生藥正在研制過程中,如用于治療1型糖尿病的類胰島素芋螺毒素Mini-Ins[81],治療耐藥菌感染的海蛇毒素抗菌肽HC1-D2[82]以及治療假體周圍骨溶解的OA[83]等。隨著技術的進步,未來將有越來越多海洋生物毒素作為新藥進入臨床,為攻克重大疑難疾病提供更多可能。

海洋生物毒素的開發利用雖越來越受到國際社會的重視,但總體而言尚處于起步階段,仍面臨許多挑戰。首先,海洋生物毒素的活性篩選需進一步加強。近年來,毒素組學的發展雖提升了活性篩選效率[5],但目前已完成基因組測序的物種數量有限,仍有海量測序工作要完成。此外,由于當前活性篩選方法(如離子通道、G蛋白偶聯受體等)效率低下,有大量海洋生物毒素未明確結構和藥理作用[5]。未來應繼續推進基因測序工作,建立更高效篩選方法,探索基因測序與活性篩選協同的藥物研發模式。其次,含量少、分離純化和合成困難等制約海洋生物毒素開發應用的瓶頸需要突破[1]。含有生物毒素的原生海洋生物往往數量較少且多數難以培育,所含毒素多為微量乃至痕量,從海洋生物中大量提取毒素作為直接藥物資源十分困難。另外,許多重要毒素化學結構復雜,因而化學合成也非常繁雜。近年來,以高通量毒素表達技術為代表的生物合成技術實現了對許多微量毒素的大量合成,有望突破海洋藥物資源化的限制[84]。最后,為維護食品安全和人類健康,必須強化對海洋生物毒素的有效監測,積極研發靈敏、高效、價廉的檢測技術,建立健全常態化海洋生物毒素監測機制。