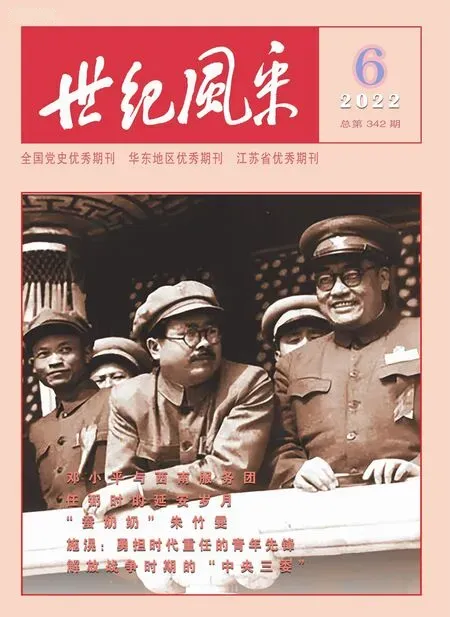

解放戰爭時期的『中央三委』

梅興無

解放戰爭時期,中共中央曾將黨的中央領導機構“一分為三”,設立“中央三委”:中央前敵委員會、中央工作委員會、中央后方工作委員會,并明確分工,分別成為黨和軍隊堅強的領導核心、承擔特殊工作職責的重要分支、提供后勤服務及作戰參謀的得力保障,在領導革命過程中分別發揮了重要作用。

黨中央領導機構“一分為三”

1946年6月,蔣介石發動全面內戰,集國民黨軍優勢兵力對中共領導的各解放區發起了全面進攻。解放區軍民經過半年多時間的堅決反擊,遏阻住了國民黨軍的瘋狂進攻,迫使蔣介石不得不將“全面進攻”調整為對陜甘寧邊區和山東解放區的“重點進攻”。

1947年3月,號稱“西北王”的胡宗南糾集25萬國民黨軍,從東、西、北三個方向,向中共中央所在地延安發起攻擊。當時敵我力量對比是十比一,形勢相當嚴峻。毛澤東果斷作出撤離延安的決定。對這一決定,當時黨內外軍內外很多同志想不通。毛澤東寓意深長地說:“存地失人,人地皆失;存人失地,人地皆存。”他進一步解釋道:譬如一個人,背著很重的包袱,里面盡是金銀財寶,碰見強盜要搶他的財寶。如果他舍不得暫時扔下包袱,手腳很不靈便,跟強盜對打起來,就會打不贏。如果他把包袱一扔,那就動作靈活,不但能把強盜打退,還可能把強盜打死,最后也就保住了金銀財寶。我們暫時放棄延安,就是把包袱讓給敵人背上,使自己打起仗來更主動,更靈活,這樣就能大量消滅敵人。到了一定時機,再舉行反攻,延安會重新回到我們手里。

中共中央駐延安已有十余年,在相對安定的環境下,中共中央機關已建立起健全的組織領導機構,但面對即將來臨的戰爭,黨政軍機構顯得龐大。為了避免長征初期“搬家式”撤離中央蘇區時被動局面的重演,在胡宗南進攻延安之前,中央決定由葉劍英、楊尚昆帶領大多數中央機關提前撤離延安。

各解放區紛紛來電,要求毛澤東和黨中央離開陜北到其解放區去。對此,毛澤東在親自起草的《黨內通知》中指出:陜甘寧邊區地形險要,群眾條件好,回旋余地大,安全完全有保障,留在陜北完全有必要也有可能。這樣不僅可以吸引更多的蔣軍在陜北,減輕我軍在其他戰場上的壓力,更重要的是能起到穩定人心的作用。他以非凡的氣魄和膽略作出決定:中央不但要留在陜北,還要與陜北軍民一起,不打敗胡宗南,決不過黃河。

3月18日黃昏,胡宗南先頭部隊進攻的槍聲已經頻響在延安的上空,毛澤東臨危不懼,沉穩自如。在即將登車之際,他驀然回首大聲道:“同志們,走吧。我們還會回來的!”然后依依不舍地離開延安,踏上了轉戰陜北的征程。

3月19日,氣勢洶洶的胡宗南占領了延安一座空城。3月20日,陜北新華廣播電臺發布電訊稿稱:中共中央首腦機關已安全轉移,完好無損,并且仍留在陜北,領導著全國的愛國自衛戰爭。這就明確地告訴蔣介石,中共中央雖然撤離了延安,但是仍然還在陜北。

3月25日,毛澤東、周恩來風塵仆仆地來到瓦窯堡附近的王家坪,同先行已撤退到這里的劉少奇、朱德、任弼時會合。3月28日晚,中央機關離開王家坪,于29日凌晨轉移到清澗縣棗林則溝。一下車,毛澤東、朱德、劉少奇、任弼時顧不上休息,立即召開緊急會議,重點討論中央“分家”問題。會議認為,指揮部隊打仗不能再由集體開會討論來決定,防止出現遵義會議后一段時間部隊行動由集體舉手通過的做法,結果造成了貽誤戰機和被動挨打局面。中央機關必須“瘦身”,成立一個精干靈活的指揮機構。

會議最后決定,由毛澤東、周恩來、任弼時組成中央前敵委員會(簡稱前委),繼續留在陜北,主持中共中央和中央軍委的工作,指揮全國解放戰爭。由劉少奇、朱德等組成中央工作委員會(簡稱工委),前往華北開展中央委托的工作。這樣,既保證了中共中央和人民解放軍總部繼續留在陜北,對全國各解放區的指揮,粉碎國民黨想把中共首腦機關逐出陜北的企圖,鼓舞各解放區戰勝敵人的信心,同時又能應對各種突發事變,為和平建國做準備。

就在這個時候,葉劍英、楊尚昆帶領的中央機關5500多人的大隊伍,已經抵達黃河以東的山西臨縣三交鎮一帶。這里邊包括有中央的各個部門,承擔著繁重的任務。鑒于當時的嚴峻形勢,3月28日,周恩來受中央委托東渡黃河到三交鎮,指導安置轉移中央機關工作人員。

葉劍英、楊尚昆等按照中央的指示,安排晉綏中央機關人員向五臺、太行根據地分流。但他們覺得5500多人無論到哪里,安全和供應都是大問題。同時,中央機關還擔負著中共中央的后勤保障和與各戰區的通信聯絡任務,不宜離中共中央太遠,應留在晉西北。周恩來在聽取葉、楊的匯報后,認為他倆的意見有道理,隨即將“還是留在晉西北好”的建議電告中央。

鑒于彭德懷指揮西北野戰軍在青化砭首戰告捷,陳賡、謝富治發起的晉南戰役威脅著胡宗南的側后,使陜甘寧邊區和晉西北的局勢基本穩定,西北戰局逐漸好轉,4月11日,中共中央回電同意,并決定成立由葉劍英為書記、楊尚昆為后方支隊司令員的后方工作委員會(簡稱后委),統籌后方工作。

這樣,中共中央前委、工委、后委的“中央三委”的設置形成。“一分為三”后的中共中央領導機構,按照分工,開始了全方位高效率地運轉,加速了人民解放戰爭勝利的進程。

中央前委轉戰陜北鎖定天下

中央前委留在陜北后,毛澤東率領精干班子再次跨上馬背,組成“馬背上的司令部”,轉戰于陜北的崇山峻嶺間。為了便于行動,前委將留在陜北的中央機關、解放軍總部工作人員以及警衛部隊共800人組成中央縱隊,代號“昆侖縱隊”,后又改稱“三支隊”“九支隊”“亞洲部”。為保密和安全起見,中央縱隊由任弼時為司令,化名“史林”(司令的諧音);陸定一任政委,化名“鄭位”(政委的諧音);毛澤東化名“李德勝”,周恩來化名“胡必成”,寓意解放戰爭必勝,中國革命必成。

以毛澤東為首的中央前委轉戰陜北371天,所走之地溝壑縱橫,山峁林立,環境異常艱險惡劣,生活條件極其艱苦。毛澤東從容地指揮著全國各個戰場解放軍的作戰行動,可謂“運籌帷幄之中,決勝千里之外”。后來他說,在陜北我和周恩來、任弼時在兩個窯洞里指揮了全國的解放戰爭。周恩來也說,毛主席是在世界上最小的司令部指揮最大的人民解放戰爭。

4月12日至6月8日,中央前委在安塞縣王家灣停留56天。在這里,毛澤東連電前方各解放區,部署各路大軍的作戰行動,在內線大量殲滅了敵人的有生力量,粉碎國民黨軍對陜北和山東的重點進攻,并將戰場引向國民黨統治區。遵照黨中央的部署,5月中旬,華東野戰軍在山東戰場的孟良崮地區一舉殲滅國民黨軍五大主力之一的整編七十四師3萬余人。5月下旬至6月中旬,西北野戰兵團由安塞地區揮師西進,發起隴東戰役,痛擊西北“二馬”。6月30日夜,劉鄧大軍12萬余人,突破黃河天險,發起魯西南戰役,揭開了人民解放軍戰略進攻的序幕。

前委在從王家灣轉移到靖邊天賜灣那段時間里,敵軍兩支大部隊向王家灣突襲過來。那兩天雷電交加,大雨滂沱,山道濘滑,毛澤東等領導人在狂風暴雨中艱難跋涉。敵人漫山遍野地搜索,稍有不慎,就會被發現,情況十分危急。任弼時提出,還是過黃河暫避一下好。毛澤東堅決不同意,說中央留在陜北,首先我要留在陜北,什么時候打敗胡宗南,什么時候過黃河。他盡量克制地解釋道:胡宗南就是想把我們往東趕,即使消滅不了我們,只要趕過黃河就是他們的勝利。現在向東是絕路,會落入陷阱。兩人差不多爭論了一天,最后周恩來打了圓場,提出先向北走一段,然后再向西北方向轉移。幾百人在狂風暴雨中沿泥濘小道行進,終于成功甩掉了敵人,轉危為安。

6月16日,前委從天賜灣轉移到靖邊小河村,在這里停留了45天。7月21日至23日,在小河村農家院子里臨時搭的涼棚下,毛澤東主持召開了著名的小河會議。會議依據一年來的戰況和各戰場的形勢,著重討論了戰略進攻的部署和解放區土地改革、財政金融工作等問題。毛澤東提出計劃用5年時間(從1946年7月算起)解決同蔣介石斗爭的問題。會議決定了“中央突破、三軍配合、兩翼牽制”的戰略部署。

所謂“三軍配合”,由劉鄧大軍實施中間突破,挺進大別山;由陳毅、粟裕率華東野戰軍外線兵團的主力在魯西南掩護劉鄧大軍躍進大別山,然后挺進豫皖蘇;由陳賡、謝富治率太岳兵團由西進陜北改為渡黃河南下,挺進豫西,創建豫陜鄂邊根據地。三軍在江、淮、河、漢之間布成“品”字陣勢,互為犄角,逐鹿中原。所謂“兩翼牽制”:一翼為陜北,以西北野戰軍在陜北出擊榆林,調動胡宗南軍北上,策應陳謝大軍挺進豫西;一翼為山東,以山東兵團在膠東展開攻勢,繼續把進攻山東的國民黨軍隊引向海邊,配合在山東西線作戰的陳粟大軍和挺進中原的劉鄧大軍。所謂“中央突破”,毛澤東做了形象的解釋:蔣介石搞了個黃河戰略,一個拳頭打山東,一個拳頭打陜北,想迫使我們在華北與他決戰,可他沒有想到自己的兩個拳頭這么一伸,他的胸膛就露出來了。我們給他來個針鋒相對,還他一個黃河戰略,緊緊拖住這兩個拳頭,然后對準他的胸膛刺上一刀。賀龍指著地圖說:太好了!劉鄧對著前胸開刀,陳謝打他的肋骨,陳粟擊其后背,這不是挺厲害的三把刀么!

按照中央的部署,8月中旬,劉鄧大軍開始了千里躍進大別山的行動;彭德懷在沙家店一個回馬槍,陜北戰局翻過了“山坳”;8月下旬,陳謝大軍強渡黃河,東逼洛陽,西叩潼關;譚震林、許世友率山東兵團進行膠東保衛戰,轉入了內線反攻;9月下旬,陳粟18萬大軍分路越過隴海路南下豫皖蘇邊。幾路大軍近40萬人馬實施戰略展開,縱橫馳騁于江淮河漢之間,到1948年5月創建并鞏固了擁有3000萬人口的新中原解放區。

轉戰陜北期間,黨中央在陜北高原一次次轉移,與敵人周旋。1947年10月10日,在陜北佳縣神泉堡,毛澤東為中國人民解放軍總部起草的《中國人民解放軍宣言》,宣布了八項基本政策。這個宣言第一次提出“中國人民解放軍”全稱,第一次以宣言的形式鄭重向國內外宣布“打倒蔣介石,解放全中國”的口號。

11月22日,黨中央移住陜北米脂縣楊家溝。12月25日至28日,毛澤東在這里主持召開中共中央擴大會議,即著名的“十二月會議”。毛澤東在會上作了《目前形勢和我們的任務》的書面報告。他在會上宣布:20年未解決的我黨優勢問題現在解決了,中國人民的革命戰爭,現在已經達到一個轉折點。

轉戰陜北的一年,既是作戰最艱難困苦的一年,也是戰場形勢實現根本轉變、奠定中國革命勝利之基的一年。除三支大軍逐鹿中原、兩翼牽制實現戰略反攻外,毛澤東指揮東北戰場和華北戰場也取得一系列重大勝利,從而使中國革命形勢發生了巨大變化。在完成了在陜北的歷史任務后,毛澤東決定過黃河,去謀劃奪取全國革命勝利大方略。

中央工委經略華北夯實基礎

1947年3月31日,以劉少奇為書記、朱德為副書記的中央工委首批人員46人,從陜北綏德石嘴驛出發,經晉綏解放區,于4月26日到達晉察冀中央局、軍區駐地阜平縣城南莊。5月3日,在平山縣封城與從正太戰役前線趕來的晉察冀軍區司令員聶榮臻等會面。聶榮臻懇切挽留中央工委留駐晉察冀。劉少奇、朱德遂致電請示中共中央。5月10日,毛澤東復電同意。

中央工委進駐平山縣南莊村。此時,由工委秘書長、中央組織部副部長安子文率領的中央工委大隊人馬到達晉察冀,這些人員來自中央組織部、宣傳部、社會部、中央黨校、中央青委,中央辦公廳所屬秘書處、機要處、行政處,軍委政治部、三局一部,還有總衛生部、供給部等部門。

6月14日,毛澤東向中央工委發出《關于中央工委當前三項任務的指示》,明確提出:“你們在今后六個月內如能(一)將晉察冀軍事問題解決好;(二)將土地會議開好;(三)將財經辦事處建立起來,做好這三件事,就是很大的成績。”

中央工委在南莊村占用的基本都是民房,后經過考察,發現西柏坡村東有許多當年被日偽軍燒毀的房子,有的經修繕可繼續使用,還有許多空曠的地方便于搭建一些根據需要而建設的房屋。西柏坡村人口只有200多人,地處隱蔽但是交通便利,而且群眾基礎較好。于是,中央工委于7月初進駐西柏坡。為了適應戰爭的需要,工委對外稱“工人勞動大學”,簡稱“工校”或“勞大”,劉少奇為校長,根據其化名“胡服”稱胡校長,朱德稱朱校董。

解決晉察冀邊區軍事問題,是劉少奇、朱德率工委首先著手解決的最緊迫問題。當時,晉察冀邊區在軍事上主要存在兩大問題:一是張家口失守,一是石家莊尚未解放。劉少奇、朱德就軍事斗爭問題,同聶榮臻、蕭克、羅瑞卿談話,同時做了大量調查研究,了解到問題癥結在晉察冀野戰軍尚未形成一個統一的集團,沒有形成強有力的拳頭;各縱隊、各旅、各團都有自己的后方,后方龐大,作戰人員相對少。因此劉、朱決定對晉察冀的軍事機構和建制進行調整,組建新的晉察冀野戰軍指揮機關,以楊得志為司令員,羅瑞卿為政治委員,以楊成武為第二政治委員,全權負責指揮晉察冀野戰軍。同時建立晉察冀軍區后勤部,統一領導后勤工作,野戰軍脫離后方勤務工作,以適應大規模運動戰的需要。對此,毛澤東致電劉少奇、朱德說:“各電均收,處置很對。”

經過整訓,晉察冀部隊徹底實現了作戰方式向大規模運動戰、正規戰的轉變。1947年9月至11月間,晉察冀部隊先后取得了清風店、正太路、石家莊、平保等戰役的勝利,殲滅了華北地區國民黨軍的6.3萬人。尤其是石家莊戰役,開創了解放軍運用攻堅戰術攻克大城市的先例。

劉少奇于1947年12月致電中共中央:“野戰軍的作風也改變,軍隊整黨已開始,已不怕大的傷亡,并能夠攻堅”,可以保證晉察冀邊區“在今后能比過去更有力量地進行作戰”。

中央工委的另一項重大任務就是召開全國土地會議,為全國各解放區制定統一的土改政策,徹底完成土改工作,為大規模長期戰爭提供強大的社會動力。

經過多方籌備,全國土地會議從1947年7月17日至9月13日在西柏坡舉行,開了將近兩個月。會議由劉少奇主持,朱德、董必武、彭真和各解放區的主要領導人,以及華北地區大多數地委領導和晉察冀野戰軍各旅的代表共計107人參加會議。

大會的主會場就設在西柏坡村外的空地上,主席臺上扯著布棚,與會代表有的自帶小凳,有人干脆席地一坐,聚精會神地開會。劉少奇作了整整兩天的報告,宣布會議目的和任務,強調土地問題是解放區一切問題的基本環節,這次會議的中心議題就是要徹底進行土地改革。各地代表輪流匯報當地的土改情況,進行了深入討論,制定了《中國土地法大綱》。《大綱》經中共中央批準之后,于10月10日在陜北神泉堡正式公布,為在全國消滅封建剝削的土地制度提供了一個基本綱領。

當年冬天,各個解放區先后開展轟轟烈烈的土改運動。此后一年之中,解放區大約有1億農民獲得了土地,摧毀延續了2000多年的封建土地制度。翻身農民擁護共產黨,參軍支前的積極性空前高漲,既鞏固了解放區,又使得正在進行的革命戰爭獲得了源源不斷的人力、物力支援。

中央工委還有一項任務就是要把華北財經辦事處建立起來。4月16日,華北財經辦事處在平山縣夾峪村成立。中央工委所屬華北財經辦事處,統一領導各解放區(除東北)的財經工作,擔負起籌措各個戰場(除東北)軍需供給的艱巨任務。

1948年2月,中央工委召開財政經濟座談會,劉少奇提出合并晉察冀、晉冀魯豫兩個解放區的主張,認為:“這兩大解放區完全合并與統一后,即成為關內的基本解放區,發動5000萬人民統一的力量,去支援西北、中原與華東,是不可限量的。”2月16日,他致電中共中央提出合并兩區建議。3月2日,工委會議召開晉察冀、晉冀魯豫負責人會議,討論兩區合并的問題,達成一致意見。當天,劉少奇致電毛澤東匯報會議情況,并請示兩區合并諸事宜。中共中央經過考慮后,采納了劉少奇代表中央工委提出的黨、政、軍、財一律統一的建議。晉察冀、晉冀魯豫兩大解放區連為一體,為建立強固的華北解放區、籌建華北人民政府奠定了堅實基礎。

中央工委創造性地解決了中共奪取解放戰爭勝利所必須解決的一些關鍵性問題,同時也為中央移駐西柏坡夯實了基礎。

中央后委統籌后方當好參謀

中央后委在葉劍英、楊尚昆的領導下,首先對晉西北的中央機關人員進行安排:一部分人員回到陜北;一部分隨中央工委工作;大部分仍留在晉西北。

后委機關駐山西臨縣三交鎮的雙塔村,中央和軍委機關的大部分都駐扎在這一帶,共3000多人,建立后勤保障系統,統籌后方的工作,為轉戰陜北的中共中央提供服務。

毛澤東率中共中央轉戰陜北,是通過電臺指揮打仗的。為了保證中央對各戰場的指揮暢通,同時避免敵人從電波密集中偵知中央指揮機關的所在位置,4月29日中央決定,由后委建立起后方大功率電臺,收轉中央與各地往來電報。后委領導的軍委三局以中間固定的大電臺聯絡兩頭移動的小電臺,形成了“前輕后重”的戰時通信保障系統。為了縮小中共中央指揮中樞的目標,后委與之聯絡的只有一部電波較弱的小電臺,所以進攻陜北的敵人始終沒有偵測到中共中央到底在哪里。后委還采用了許多迷惑敵人的辦法,如在太行山新華廣播電臺仍用延安新華廣播電臺的呼號廣播新聞,使胡宗南部一度誤以為毛澤東已到了太行地區。毛澤東對后委領導的通信工作十分滿意,說解放戰爭勝利后,要給負責電臺工作的三局局長王諍頒發一枚最大的獎章。

毛澤東在陜北指揮全國的解放戰爭,需要掌握全國的戰爭動態和國內外政治、軍事態勢,這主要靠后委提供情報。葉劍英親自抓這項工作,他要求軍委二局將每天收集的情報及時報告給他,每三到五天匯集一次上報給中央,使中央全面掌控前方情況和敵方動態。解放戰爭由內線轉向外線后,劉鄧、陳粟、陳謝三路大軍逐鹿中原,后委集中70%以上偵察力量搜集各路敵情,向各戰略區提供情報。9月下旬,陳謝大軍從豫陜邊隱蔽東進,根據后委提供的隴海鐵路鄭州至寶雞段敵兵力調動情報指揮戰役,取得殲敵第十五師師部及第六十四旅大部的勝利。這期間,后委情報部門向西北、華北、華東等各戰區及時提供情報,受到各戰區的歡迎和贊揚。陳毅、粟裕多次說:總參的情報及時準確。

后委組織軍委一局研究戰局,及時向中央提出關于戰爭指導方面的建議,為毛澤東指揮作戰提供重要參考,充分發揮了參謀助手作用。編印《敵情匯編》《敵情綜合》《敵情通報》等內部刊物,介紹蔣軍方方面面的情況,供各戰略區指揮參考。向各部隊介紹西北野戰軍誘敵深入牽著胡宗南“武裝游行”,在運動中取得青化砭、羊馬河、蟠龍鎮三戰三捷的經驗;向攻打長春前的東北野戰軍介紹晉察冀部隊攻打石家莊的戰術戰法;1947年底,陳毅去陜北參加中央會議途經三交鎮,后委將他介紹的華東地區解放戰爭情況整理成文,向各戰略區交流。各戰區作戰情況總結報送后委后,后委匯總上報中央或轉發各野戰軍指揮機關。因此,后委被譽為“最佳參謀部”。

后委地處前委和工委的中樞部位,成為人員和物資輸送的中轉站。由中央工委和各解放區供應前委的物資、經費和兵員,集中到后委再運送給中央。后委從太行、五臺地區征集的新兵輸送陜北前線,其中600人補入中央縱隊警衛部隊;向中央縱隊運送電臺零部件、保健藥品和醫療器械以及棉衣、土布、棉花等物資;組織臨縣民工從周邊地區運糧、被褥支援前線;蔣軍進攻延安時遷建臨縣的5座軍工廠,在后委的領導下正常生產,為前線提供了大量擲彈筒、炮彈等武器彈藥。

當時,在外線進行戰略展開的劉鄧大軍能否站穩腳跟事關全局,后委在干部、兵員、物資上給予大力支持,如中央決定在內線作戰的第十、第十二縱隊南下中原,加強中原野戰軍的力量。后委加強協調和銜接,保證了這兩支部隊順利到達指定地點。

事實上,中央后委成為轉戰陜北的中共中央的后勤部與總參謀部。在西北指揮作戰的王震說:“毛主席在陜北之所以能夠料事如神,指揮若定,中央后委起了重要的作用。”

1948年1月20日,周恩來、任弼時發出中央前委東移的通電,后委及時完成中央機關大遷移前期準備工作。3月12日,葉劍英等率后委部分機關人員離開三交鎮,向西柏坡前進。楊尚昆留三交鎮等候中央領導人。3月24日,毛澤東、周恩來、任弼時率中共中央、解放軍總部從吳堡縣川口東渡黃河,到達三交鎮。3月26日上午,毛澤東等帶1部電臺和部分警衛人員,經興縣蔡家崖晉綏軍區所在地前往西柏坡。4月22日,楊尚昆率后委機關最后一批人員到達西柏坡。也在這一天,解放軍收復延安。

4月23日,周恩來、任弼時一行抵達西柏坡。特殊時期成立的“中央三委”完成其光榮的歷史使命,5月23日,中央書記處決定撤銷中央工委、中央后委。5月26日,毛澤東由阜平城南莊到達西柏坡。西柏坡作為中共中央新的駐地,成為指導中國革命走向全國勝利的中樞。