國家攀巖運動員參賽心理調控方案研制與應用*

游茂林 黃 靜 梁榮琪 鐘 點

(中國地質大學(武漢)體育學院,武漢 430074)

1 引言

體能、技能、戰術能力、運動智能和心理能力構成了運動員的參賽能力(田麥久,2000,pp.1-18),所以隨著攀巖運動成為東京奧運會的正式比賽項目,保障國家攀巖運動員參賽心理狀態的工作應運而生。由于此前攀巖運動一直屬于非奧運會項目,國際社會對國家攀巖隊的建設普遍缺乏重視,攀巖運動員的參賽心理問題主要在業內討論,相關研究成果(如Grushko & L eonov(2014)采用眼動儀對攀巖運動員賽前定線過程中的視覺策略進行了測試;康宗建(2013)分析了攀巖運動員的心理訓練方案)也尚未發表在主流期刊上。對運動員提供參賽心理調控服務一直是國家隊備戰奧運會的重要工作,國務院副總理孫春蘭調研國家隊備戰2020年東京奧運會時強調“配齊心理調適等保障團隊”(季芳,2019);國家體育總局體育文化發展中心主任田野(2018)指出“需要認真總結我們在運動心理學領域的心理調控等方面的經驗用于新的奧運周期(備戰東京奧運會)”,所以中央政府專門設立“奧運科技攻關計劃”和“科技冬奧”重點專項予以支持[如北京體育大學(2018)牽頭承擔的“國家體育總局冬季運動管理中心2018年度國家隊運動員心理保障服務”項目將為20支冰雪項目國家隊提供心理保障],已經為多支國家隊[如跳水隊(張忠秋、韓旭、劉書強、黃晨,2013),體操隊和舉重隊(丁雪琴、殷恒嬋、盧敏、鄭猛、許小冬,2009),藝術體操隊(張力為、畢曉婷,2009),射擊隊(李京誠、李春雪、劉淑慧、李四化,2010),網球隊(殷小川、蔣宏偉、張忠秋、謝昭,2009),古典式摔跤隊(徐暢、周成林,2009),游泳隊(王斌、馬紅宇、侯斌,2011),擊劍隊(胡詠梅、姚家新、孫愛華、趙培軍、吉承恕,2009)]建立了參賽心理保障體系。由于攀巖運動員需要背負安全帶、繩索等裝備,在立體場地上克服重力向上展開競爭,面對這種特殊的競賽環境,亟須建立相應的參賽心理服務機制,助力國家攀巖運動員備戰2020年東京奧運會。

2 研究方法

文獻資料法——重點查閱國內外保障國家隊運動員參賽心理狀態的文獻,積極借鑒相關經驗,奠定本研究的理論基礎,并指導制定國家攀巖運動員參賽心理調控方案。

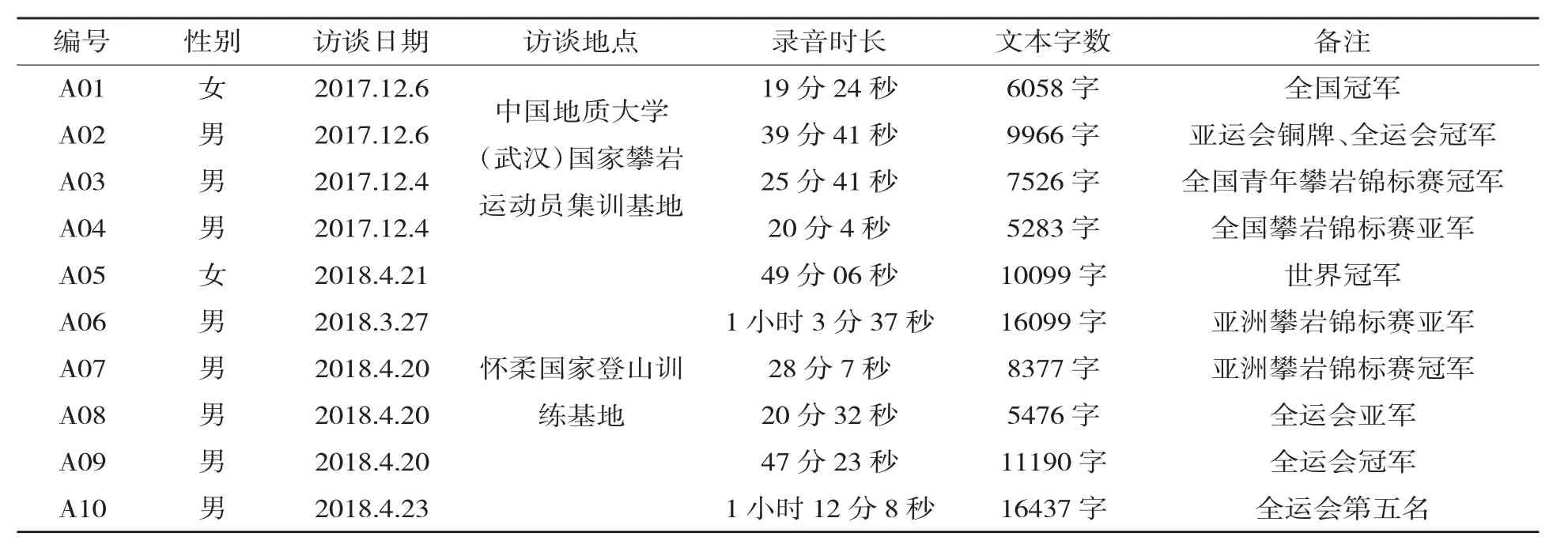

訪談法——根據丁雪琴(2013),姒剛彥、張忠秋、張春青、章崇會、趙大亮、蘇寧(2012),鐘伯光、姒剛彥、劉靖東(2009)等為國家隊和臺灣、香港地區運動隊提供心理服務的經驗,首先需要對運動員的參賽心理問題進行鑒定,所以研究者于2017年12月至2018年4月,分別在中國地質大學(武漢)國家攀巖運動員集訓基地和北京市懷柔國家登山訓練基地采訪10名國家攀巖運動員(表1),主要詢問:(1)運動員參賽心理狀態;(2)影響比賽成績的心理因素;(3)運動員參賽過程中的心理控制;(4)運動員的參賽態度;(5)對第十三屆全國運動會攀巖比賽中出現的典型案例進行點評。

表1 訪談調查情況表

質性分析法——先由1名運動心理學專業碩士研究生將上述訪談錄音逐一轉錄成文字稿,再交給論文第一和第三作者進行詳細審查,對文字稿中出現的問題通過回放錄音和3人集體協商解決。然后采用NVivo 8.0質性分析軟件對上述文字稿逐句甄別,用自由節點標記獲取的每一條關鍵信息,例如A02說“對于旗鼓相當的對手,心態會有點變化,就看誰先失誤”編為自由節點“實力相當看誰先失誤”。為了保證編碼有效性,編碼工作由2名擁有編碼經驗的運動心理學專業人士分別獨立進行,采用歸類一致性公式CA=2×S/(T1+T2)(S表示編碼者歸類相同的節點數,T1、T2為每個編碼者獲得的節點總數)計算編碼一致性指數,10份材料的編碼一致性指數介于0.9014(A07)~0.9697(A01),整體編碼一致性為0.9263。2名編碼員會同論文第一作者共同協商解決分歧,最終獲得263個自由節點,來自265個參考點。自由節點編碼產生了同義和近義關鍵詞,例如A04說“不夠專注”、A03說“缺乏專注”、A06和A07說“分散注意力”、A08說“分心”,這4個表述意思相同的自由節點可歸結為樹節點“不夠專注”,因此獲得23個一級樹節點,另有20個自由節點未歸類(如比賽條件不好、讀線有問題、飲食不適應)。在此基礎上進一步歸納為15個二級樹節點,即15個影響因素類別,它們包括60個具體影響因素,其中20個自由節點代表20個影響因素,而23個樹節點代表40個影響因素,例如樹節點“對手”包括“對手太強”“對手搶跑”“奮力追趕對手”“與對手實力相當”“過多關注對手”等5個問題。

問卷調查法——將上述質性分析獲得的60個影響因素編制成問卷,采用李克特5點評分(5非常嚴重,4嚴重,3沒意見,2無影響,1毫無影響)。被試判斷各因素“是”或“否”產生影響后確認影響的程度,例如第8題“奮力追趕對手”,若被試選擇“是”,還需要在5點評分中選擇一項表示該因素的影響程度。首先邀請46名湖北省、廣西壯族自治區和浙江省的省隊攀巖運動員進行預測試。調查問卷由3支攀巖隊主教練負責發放和回收,總共發放問卷46份,回收有效問卷46份,有效回收率100%。測試結果表明攀巖運動員能夠讀懂問卷中的題目并根據個人經驗作答,且60個心理因素均對攀巖運動員的比賽成績產生一定影響。正式調查工作于2018年10月22日至12月13日完成,調查問卷由國家攀巖隊教練員負責發放和回收,總共發放問卷50份,回收問卷41份(回收率82%),有效問卷40份(有效回收率97.56%),其中男運動員25人(62.5%)、女運動員15人(37.5%),他們均代表國家隊參加過國際比賽。

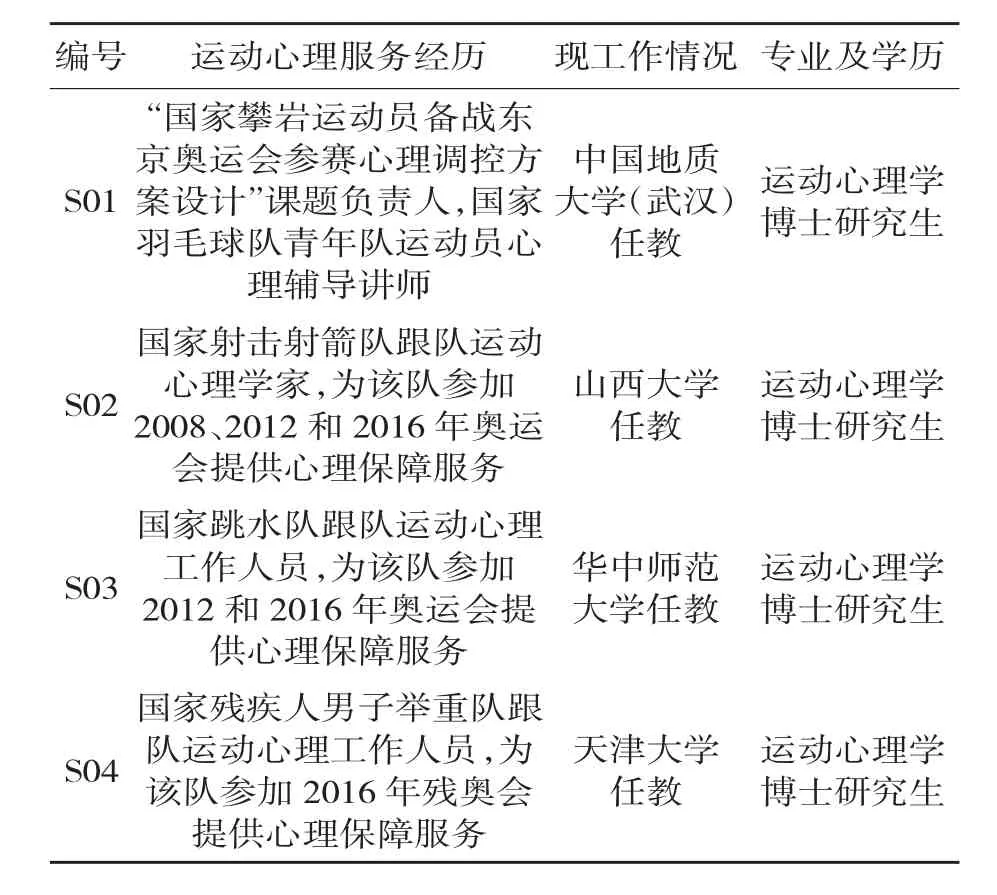

德爾菲法——《國家攀巖運動員備戰東京奧運會參賽心理調控方案》(初稿)由S01領導的科研小組完成,然后分發給3名為國家隊運動員參加奧運會提供心理保障服務的運動心理學專業人士評審(表2),他們獨立提出修改意見。經兩輪修訂,統一了相關意見。

表2 德爾菲法評審專家的基本信息

邀請國家登山運動管理中心高級教練M、國家攀巖隊主教練Z、國家攀巖隊教練C、湖北省攀巖隊教練H、廣西壯族自治區攀巖隊教練M和原浙江省攀巖隊教練L分別評審上述定稿方案,并獨立提出指導意見,經三輪修訂,使調控工作時間安排更契合國際攀巖比賽的賽程、調控內容設置更有針對性和加強方案的靈活性,這為國家攀巖隊制定“一人、一賽、一事、一方案”奠定了基礎。

3 影響國家攀巖運動員參賽心理狀態的主要因素

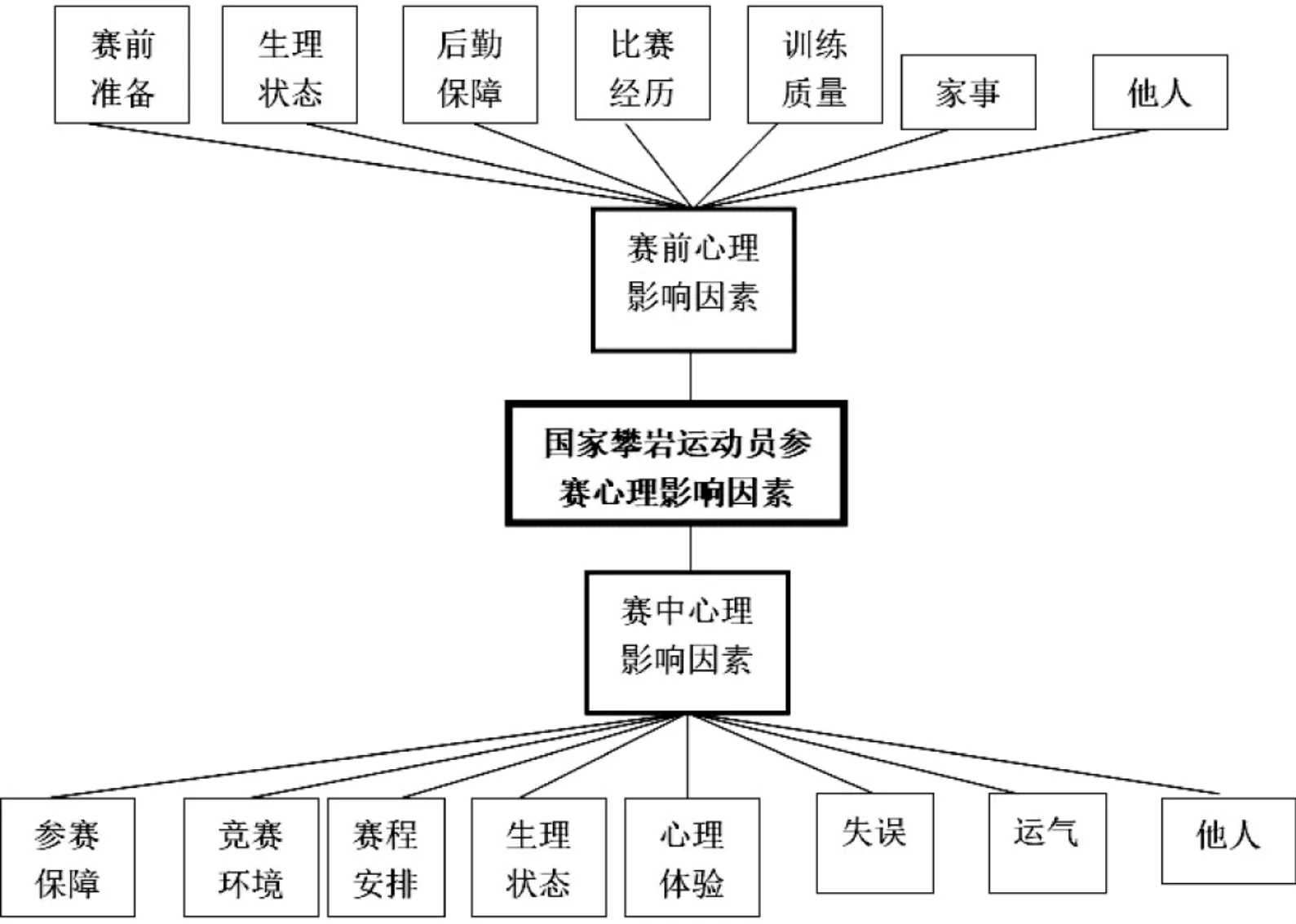

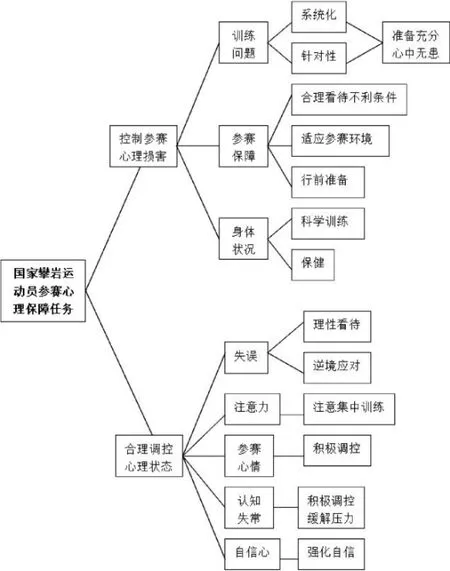

對運動員在比賽中的心理狀態進行客觀分析并提出相適應的心理調控方案是競技運動心理學理論研究和實踐應用的最重要任務之一(姚家新,2005),一般通過心理測量和心理咨詢來了解運動員的心理障礙(丁雪琴,2013)。本研究通過訪談獲悉影響國家攀巖運動員參賽心理狀態的主要因素結構(圖1):按時間順序可以分為賽前影響因素(準備工作、生理狀態、家事、他人、后勤保障、比賽經歷和訓練質量)和賽中影響因素(參賽保障、運氣、失誤、賽程安排、競賽環境、生理狀態、他人和心理體驗)。同一類影響包含不同來源,例如“他人”影響包含“對手”“觀眾”“親朋好友”等,而且同一個影響因素在賽前和賽中的作用不同,例如“對手”在賽前的主要影響是“對手太強”“與對手實力相當”“過多關注對手”,在賽中的主要影響是“對手搶跑”和“奮力追趕對手”。

圖1 影響國家攀巖運動員參賽心理狀態的主要因素

調查結果顯示:有23個因素產生的影響較大(M>3),其中“比賽中出現失誤”“自身能力不夠”“讀線出了問題”“家里出了事故”“不夠專注”的平均得分不低于3.35,而且認為前21個因素嚴重影響參賽心理狀態的人數超過持反對意見的人數,同時“比賽突然暫停”“比賽條件不好”“賽前聽到比自己差的人拿到好成績”“親朋好友的關注”“受觀眾影響”等5個因素的平均得分不超過2,認為這些因素嚴重影響參賽心理狀態的運動員不超過20%。可見:對國家攀巖運動員實施參賽心理調控的初期,且無法對所有影響因素進行干預的背景下,失誤、訓練、讀線、注意力、傷病、家事、情緒和體能等因素應是調控方案關注的重點。

4 國家攀巖運動員參賽心理調控方案設計

結合國家隊運動員參賽心理保障服務工作經驗(如丁雪琴,2013;張忠秋,韓旭,劉書強,&黃晨,2013;姒剛彥,張忠秋,章崇會,趙大亮,&蘇寧,2012;李京誠,李春雪,劉淑慧,&李四化,2010;張力為,畢曉婷,2009;殷小川,蔣宏偉,張忠秋,&謝昭,2009;徐暢,周成林,2009;胡詠梅,姚家新,孫愛華,趙培軍,&吉承恕,2009),首先明確工作任務(即心理調控目標是什么),其次制定工作流程(即心理調控如何開展),第三設計工作計劃(即心理調控工作干什么),第四擬定工作方案(即心理調控的具體內容和手段是什么)。

4.1 國家攀巖運動員參賽心理保障工作任務

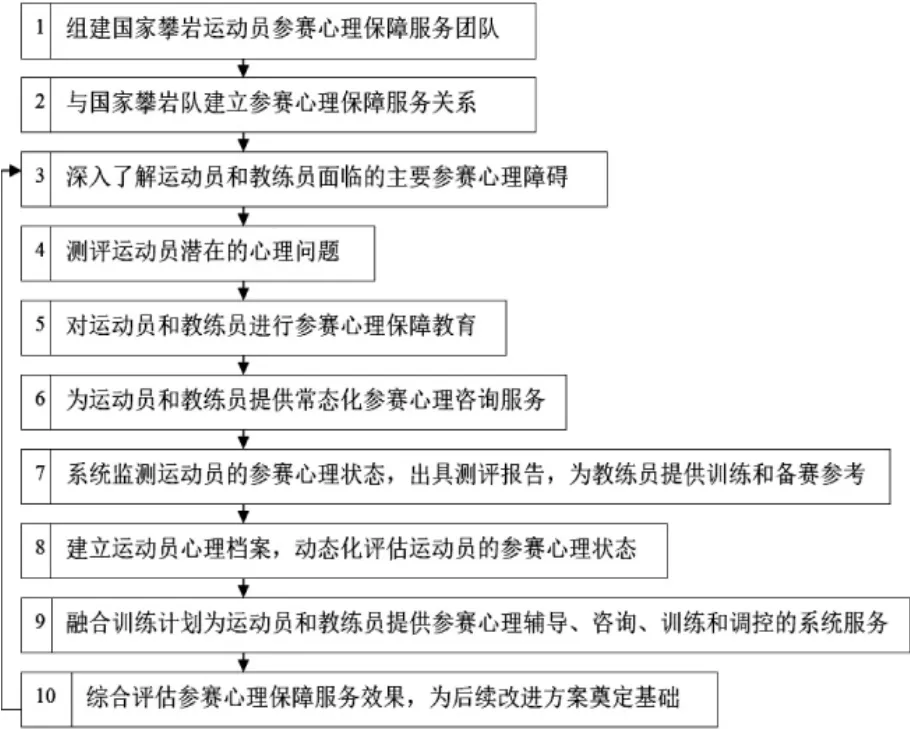

根據影響因素分析的結果,目前亟待幫助國家攀巖運動員合理應對失誤、提升自信心、提高讀線效率等,相應的工作任務是指導他們調控心理狀態和避免心理損害(圖2)。

圖2 國家攀巖運動員參賽心理保障的工作任務

4.2 國家攀巖運動員參賽心理調控工作流程

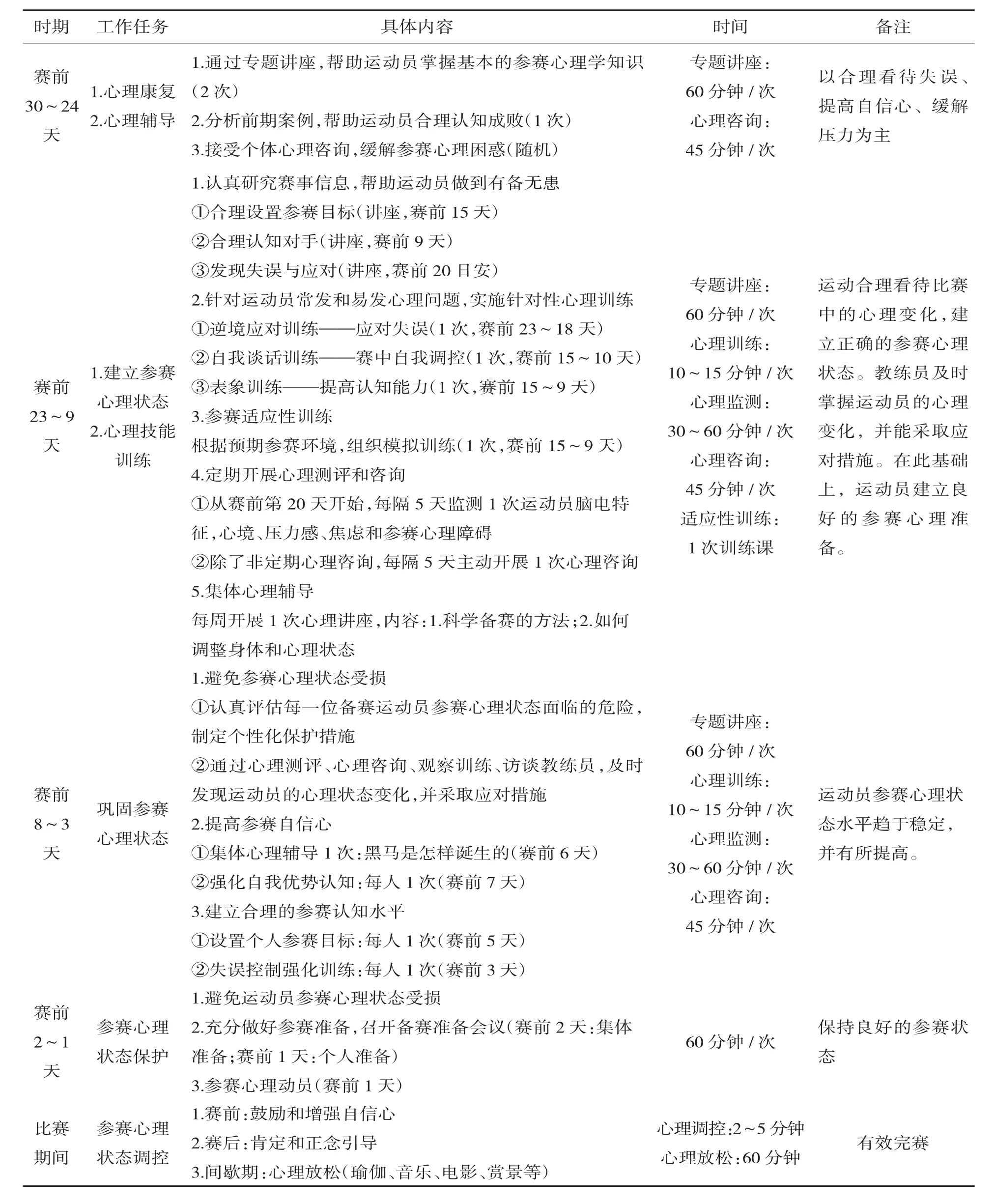

為國家攀巖運動員備戰2020年東京奧運會設計的參賽心理調控工作流程明確了操作實踐的階段、環節和工作要點,保證科技團隊能夠順利、高效地完成相關工作(圖3):

圖3 國家攀巖運動員參賽心理調控工作流程

4.3 國家攀巖運動員參賽心理調控工作計劃

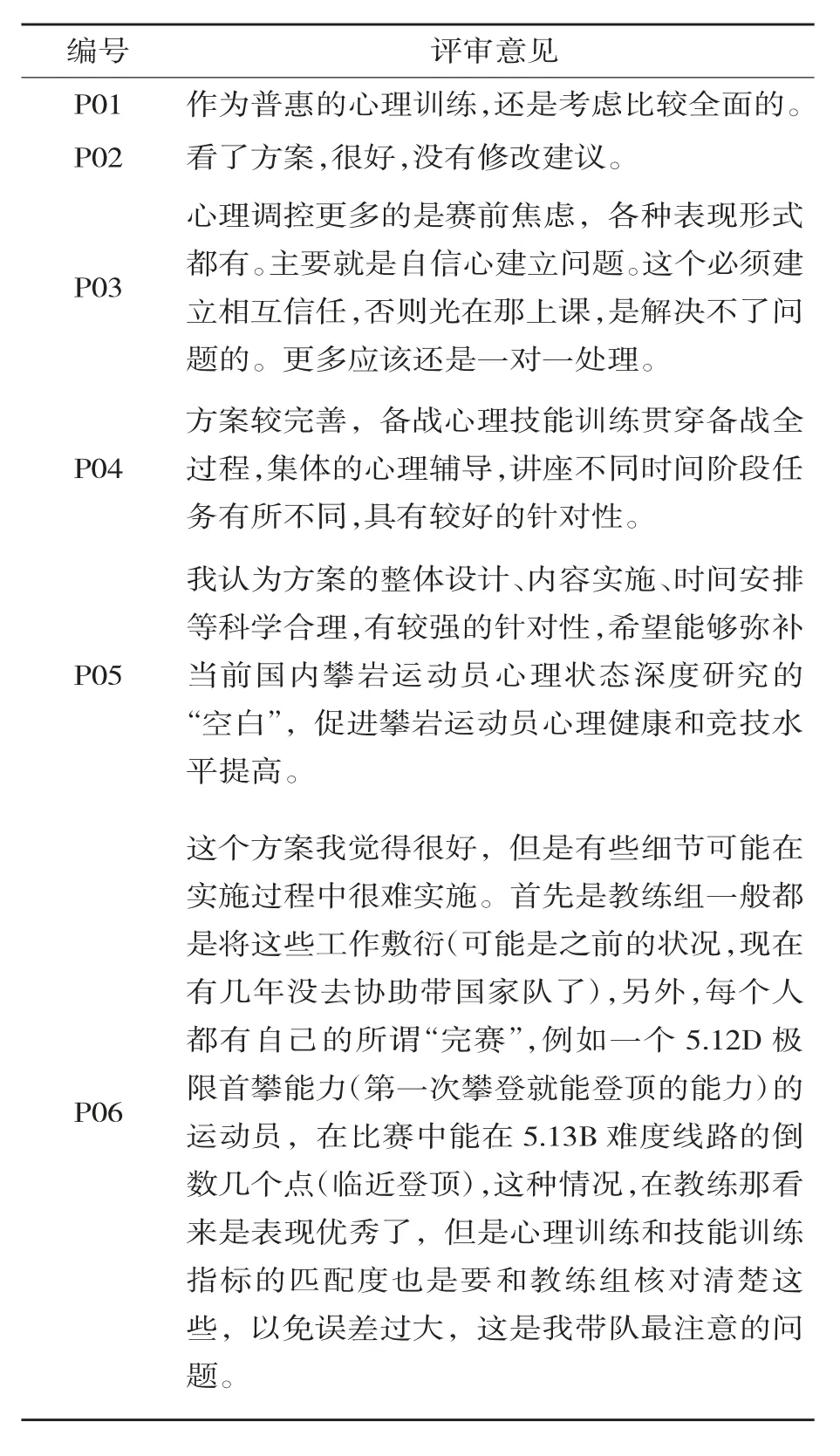

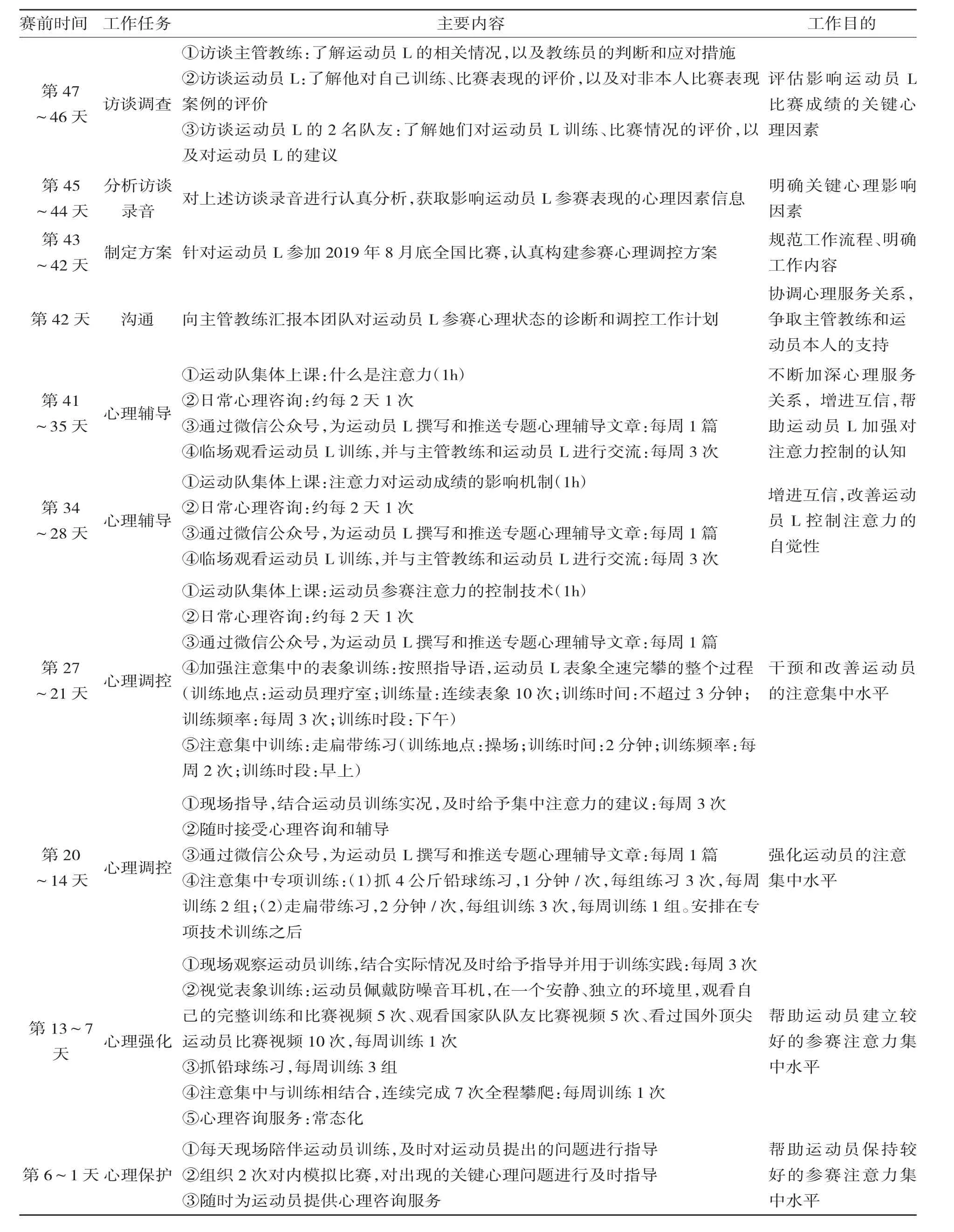

為運動員制定心理調控計劃是一項具有前瞻性的工作規劃、方案和監控程序,將保證心理調控與其他訓練工作有機銜接和密切配合(黃莉莉,唐寶盛,2009),是賽前心理準備的重要內容,也是最具有可操作性的工作之一(徐守森,程勇民,李京誠,劉璐,張月,&朱姣,2013),所以國家攀巖運動員參賽心理調控方案需要包括工作計劃(表3),確保心理調控工作有機融入備戰2020年東京奧運會的整體訓練方案:

表3 國家攀巖運動員參賽心理保障服務工作計劃

4.4 國家攀巖運動員參賽心理調控實施方案

國家攀巖運動員參賽心理調控工作,是針對個別運動員的個別凸出心理問題的特制方案。本研究根據國家攀巖運動員參賽和備戰的實踐規律,假設30天作為一個完整的工作階段來設計方案,而用于具體實踐的工作方案可在此基礎上由運動心理學專家、教練員和運動員協商確定(表4),例如甲運動員計劃在東京奧運會前參加2站重要的國際賽事,冬訓后距離第一站賽事48天、隨后距離第二站賽事35天,余下37天用于準備東京奧運會,針對甲運動員的備賽計劃,服務第一站賽事的參賽心理調控實施方案可以做如下調整:(1)賽前48~42天:運動心理學專業人士跟隊服務,優化與運動員、教練員之間的合作關系;(2)賽前41~35天:跟隊觀察和測評運動員的參賽心理問題,制定個性化心理服務方案;(3)根據實際情況適當調整賽前35~3天之間的工作內容;如果乙運動員計劃參加多站賽事,其中兩站賽事之間只有7天的間隔時間,運動心理學專業人士將在了解乙運動員主要參賽心理問題的基礎上,針對1~2個關鍵問題提供2天的心理輔導(建立正確的參賽觀念、合理認知參賽心理問題和初步了解逆境應對技術)和3天的心理調控(專項表象訓練、注意集中訓練和強化自信心),剩余兩天用來鞏固和保護參賽心理狀態。國家攀巖運動員參賽心理調控方案設計是動態的,在無法制定一份廣泛適用的參賽心理調控方案的情況下,本方案僅發揮模板作用。

表4 國家攀巖運動員參賽心理調控實施方案(以30天備賽期為例)

4.5 專家對國家攀巖運動員參賽心理調控方案的評價

由國家攀巖隊教練員等6位攀巖運動專家對最終方案進行獨立評審,得到了廣泛認可(表5)。部分專家指出30天為限的參賽心理調控方案存在局限性,研究人員與相關專家進行溝通,意見得到他們的贊同,即:上述以30天為限的參賽心理調控方案,不是一份直接應用的成品,而是考慮到國家攀巖運動員的主要備賽時間在30天左右,提出的國家攀巖運動員參賽心理調控工作思路,最終的實用方案必然是因人、因賽、因事而定的個性化方案。

表5 專家的終審意見

4.6 國家攀巖運動員參賽心理調控效果——以運動員L為例

國家攀巖運動員L(男)獲得過全國冠軍和亞洲季軍,是我國男子攀巖速度賽的頂尖國手。2019年7月中旬,開始針對他備戰2019年8月底的一項全國比賽提供心理調控服務。通過訪談運動員L、主管教練和隊友,發現他在比賽期間容易出現“注意力不集中”的問題。訪談時運動員L回憶備戰和參加全國運動會期間,他的外籍教練很重視控制他的注意力,例如比賽期間做出“兩指插眼”的手勢提醒他集中注意力。全運會結束,外籍教練離任,而且全運會奪冠讓他參加后續比賽時對成績產生更多關注。因此,我們判斷運動員L當前主要受注意力不集中的影響,繼而設計和實施了針對性的參賽心理調控方案(表6)。最終運動員L奪得男子速度賽冠軍,但這項成績的取得是多方共同努力的結果。賽后我們對主管教練和運動員L進行回訪,可見他在比賽期間能夠“控制自己盡量不要去想其他事情,就想著怎么比賽”“失誤減少了”“比賽的感覺比以前輕松”。這些積極變化表明對國家攀巖運動員實施參賽心理調控服務具有重要的現實價值。

表6 運動員L備戰2019年某項全國比賽的參賽心理調控工作方案

上述應用工作提示:針對國家攀巖運動員的參賽心理調控方案,在時間安排上應動態化、在工作目標設置上應抓主放次、在干預量上應短時多次。具體而言:(1)以周為單位的時間安排難以固定,最好采用每周3次、約2天1次等彈性設計;(2)單次時間不能過長,授課不超1小時、訓練不超10分鐘,并且要有隊友一起;(3)短時、多練,避免運動員心理疲勞,也符合攀巖運動時間短的特點;(4)重視訓練的臨場心理調控,通過干預收益幫助運動員及時建立和鞏固良好的參賽心理狀態;(5)心理調控與技能訓練相結合。

5 小結

為國家攀巖運動員制定參賽心理調控方案,在國際上也屬于創新之舉。由于相關工作缺乏理論或實踐基礎,在充分借鑒其他國家隊備戰奧運會等重大國際賽事期間的參賽心理保障服務經驗,然后對現役國家攀巖運動員進行訪談和問卷調查,發現失誤認知策略、訓練質量、讀線效率、注意力分散、傷病、家事、情緒和體能等是影響國家攀巖運動員參賽心理狀態的主要因素,在此基礎上制定了現階段國家攀巖運動員參賽心理調控的工作任務、工作流程、工作計劃和實施方案,保證心理調控工作有目的和有秩序的開展。根據本研究成果,對國家攀巖運動員L提供參賽心理調控服務,通過41天的工作,幫助他奪得全國比賽單項冠軍。雖然不能將成績直接歸功于心理調控,但從賽后反饋信息看,對國家攀巖運動員提供參賽心理調控服務具有重要的實踐價值。由于國家隊運動員的參賽心理障礙原因多樣、不斷變化,無法用一個方案應對所有的參賽心理問題,所以根據國家攀巖運動員的參賽時間特征,以30天為例制定的心理調控實施方案,主要價值是突出目前相關工作的重點和為制定實用方案提供模板,最終用于實踐的方案將通過運動心理學專家、教練員和運動員協商,做到“一人、一賽、一事、一方案”。制定針對國家攀巖隊運動員的參賽心理調控方案,受多種因素的綜合影響(如新冠肺炎疫情),未能有效支持運動員備戰東京奧運會,后期將著力積累服務重大國際賽事的工作經驗。