活性腐殖酸緩釋肥替代尿素對徐麥新品種產量和群體質量的影響

易媛, 張會云, 劉立偉, 王靜, 朱雪成, 趙娜, 馮國華

(江蘇徐淮地區徐州農業科學研究所,江蘇 徐州 221131)

氮素是調控小麥生長發育最關鍵的營養元素之一,科學合理施用氮肥、培育健壯個體和調整高光效群體結構對保障小麥產量具有重要意義[1]。目前,小麥生產上氮肥主要選擇尿素,原因為尿素施入土壤后會迅速溶解,并在土壤脲酶的作用下短時間內全部轉化為銨態氮和硝態氮。但銨態氮易揮發損失,硝態氮易發生淋溶損失,短時間內氮素的大量供應不僅會導致氮肥利用率下降,而且會引發土壤酸化、地下水污染等生態環境問題[2-5]。因此,大力研發與推廣氮肥新型肥料已成為降低麥田氮肥損失、提高氮肥利用率的有效途徑之一。

緩釋肥(slow-released fertilizer,SRF)作為新型的長效肥料,可以延緩養分的釋放速度,使其與作物養分的吸收速率基本同步[6-7],從而滿足小麥生長發育各個時期的營養需求,對提高小麥產量潛力、節本增效有一定的促進作用[8-12]。趙霞等[13]研究表明,適量的緩釋肥能顯著提高和優化作物中后期農藝性狀、葉面積等光合性能指標,進而提高產量。胡鐵軍等[14]研究認為,一次性基施緩釋肥既可以提高冬小麥的產量,又可以降低化肥的投入量,減輕對生態環境的污染。近年來,腐殖酸活性肥料的研發與推廣受到了廣泛關注和認可。腐殖酸具有良好的化學特性和生物活性,施用腐殖酸復合肥料能改善土壤通氣狀況,提高土壤有機質含量,協調土壤水、氣、熱環境,為農作物生長創造良好條件[15-18]。前人研究多局限于緩釋肥或活性腐殖酸等單一肥料,而對于活性腐殖酸與緩釋肥摻混復合肥的應用效果未進行系統研究。基于此,本研究通過對比活性腐殖酸緩釋復合肥與普通尿素的增產效果,旨在探討不同氮肥處理對小麥生育期內群體質量的影響,以期為活性腐殖酸緩釋肥運用于淮北地區小麥提供理論依據和技術支持。

1 材料與方法

1.1 試驗區概況

本試驗于2019—2020年在江蘇徐淮地區徐州 農 業 科 學 研 究 所 試 驗 田 進 行(34°15′N,117°11′E),該地區屬于亞熱帶溫潤氣候。前茬為田菁(綠肥作物),土壤類型為輕壤土,0—20 cm耕層土壤pH為7.6,有機質含量20.2 g·kg-1、全氮含量1.08 g·kg-1、速效氮含量 62 mg·kg-1、速效鉀含量105 mg·kg-1、速效磷含量 23.0 mg·kg-1,平均溫度13.4℃,年平均降雨量294.6 mm,年平均日照時數1 255.6 h。

1.2 試驗材料

供試品種為徐麥2023和徐麥38,均由江蘇徐淮地區徐州農業科學研究所提供。尿素有效氮含量為46.3%;緩釋肥為山東農大肥業科技有限公司生產的活性腐殖酸緩釋摻混復合肥料(N-P2O5-K2O=25%-14%-6%),其中緩釋氮含量≥8%,并添加活性腐殖酸成分。

1.3 試驗設計

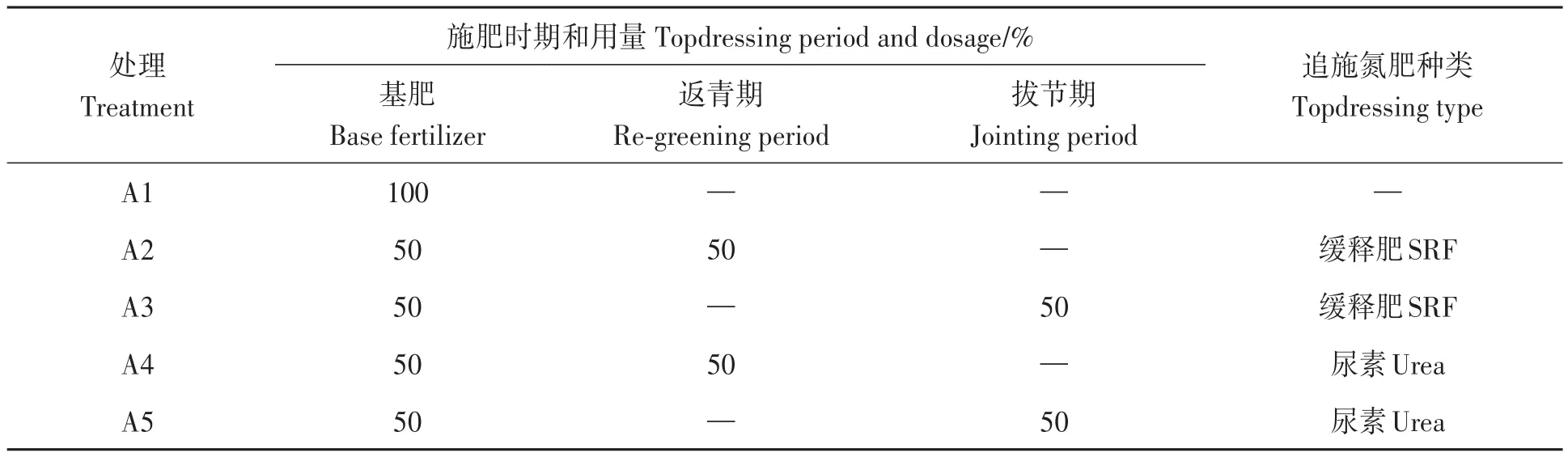

試驗采用三因素裂區設計,以品種為主區,設徐麥2023、徐麥38 2個供試品種;以基肥種類為裂區,設尿素和緩釋肥2個基肥處理;以追肥方式為小裂區,共設5個處理,具體處理見表1。于2019年10月14日播種,2020年6月5日收獲,全生育期235 d。全生育期純氮用量為240 kg·hm-2,基肥和追肥比例為5∶5(A1處理除外)。所有處理P2O5用量均為 135 kg·hm-2,K2O 用量均為 120 kg·hm-2,基肥和追肥比例為5∶5,A1(氮肥全基施)處理于拔節期僅追施磷鉀肥,A2、A3、A4、A5處理磷鉀肥追肥與氮肥追肥共同施用,除去緩釋肥中的P2O5和K2O含量,各處理配施的磷鉀肥種類為過磷酸鈣(P2O5≥16%)和氯化鉀(K2O≥60%)。播量為240萬株·hm-2,小區面積為8.8 m2(1.6 m×5.5 m),采用2BXT2小區精量條播機(青島普蘭泰克機械科技有限公司),等行距種植,行距為23.3 cm,其他田間管理措施與當地大田一致。

表1 氮肥追肥處理設計Table 1 Design of nitrogen topdressing treatment

1.4 測定項目與方法

1.4.1 莖蘗動態測定 分別于越冬期(12月26日)、返青期(2月21日)、拔節期(3月5日)、孕穗期(4月11日)、開花期(4月23日)和成熟期(6月1日),每小區取1.0 m2具有代表性的區域進行莖蘗總數的定點調查,并計算莖蘗成穗率。

1.4.2 葉面積指數測定 分別于各主要生育時期取10株具有代表性的植株,用LI-3000C葉面積儀(美國LI-COR公司)測定葉面積,并計算葉面積指數。

1.4.3 干物質積累量測定 將測量葉面積后的植株地上部置于105℃烘箱中殺青30 min后,80℃烘干至恒重,計算單株干重,并根據基本苗計算各生育時期的干物質積累量,其中花后干物質積累量的計算方法見公式(3)。

1.4.4 產量及收獲指數測定 成熟期每小區田間調查1.0 m2的穗數、每穗結實粒數,收獲、脫粒后稱重,數1 000粒稱重,測量籽粒含水率,換算含水率13%時的千粒重和產量,計算收獲指數,每個處理設3次重復。

1.5 數據分析

采用Microsoft Excel 2003進行數據整理,采用SPSS 21.0軟件對數據進行差異顯著性檢驗分析(P=0.05、0.01)和相關性分析,采用SigmaPlot 10.0進行繪圖。

2 結果與分析

2.1 不同氮肥處理對產量及其構成因素的影響

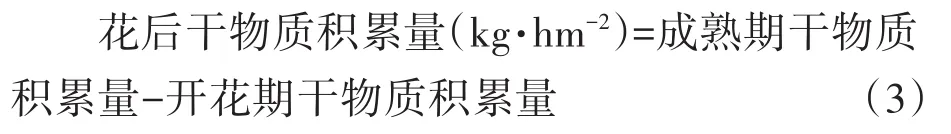

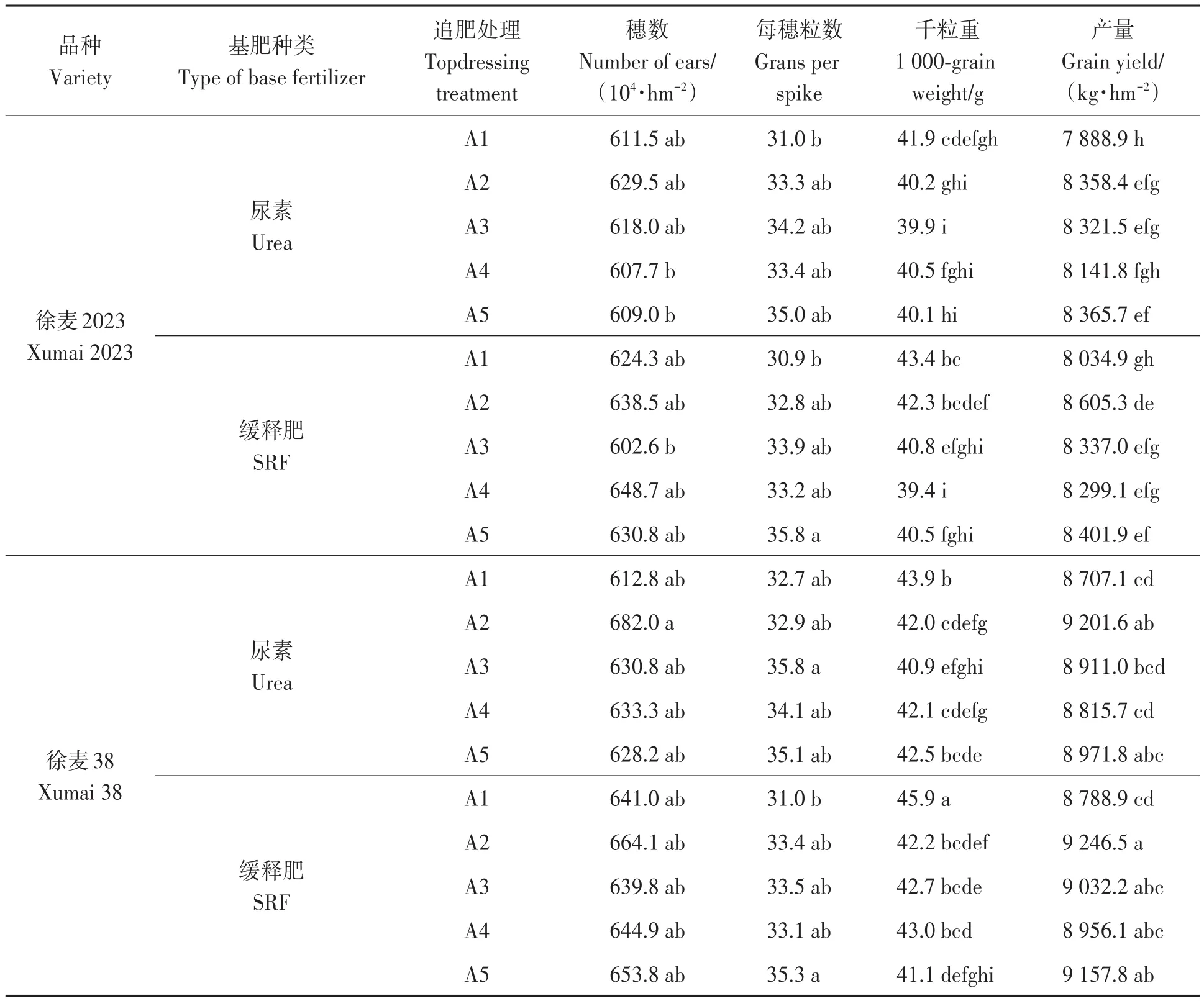

由表2可知,與尿素相比,基肥施用緩釋肥增產潛力更高,不同追肥處理對產量有顯著的調控作用,各處理下平均產量均表現為A2>A5>A3>A4>A1,2個品種均在A1處理下產量最低;同時,2個品種A2處理下產量均高于A3處理。與基施尿素+A3處理相比,基施緩釋肥+A2處理可使徐麥2023和徐麥38分別增產2.86%和3.06%,表明該施肥模式的增產潛力和應用價值均較高。2個品種相比,徐麥38增產潛力更高。基肥種類對千粒重的影響達到了顯著水平,基肥施用緩釋肥的處理平均千粒重高于尿素處理;同時,每穗粒數、千粒重對追肥方式的響應達到了顯著水平,且以拔節期追施尿素的處理每穗粒數較高。各施肥處理對穗數的影響較小,差異不顯著(P>0.05)。

表2 不同氮肥處理對產量及其構成因素的影響Table 2 Effects of different nitrogen treatment on yield and its component factors

2.2 不同氮肥處理對葉面積指數的影響

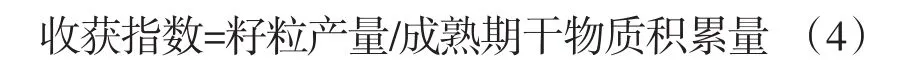

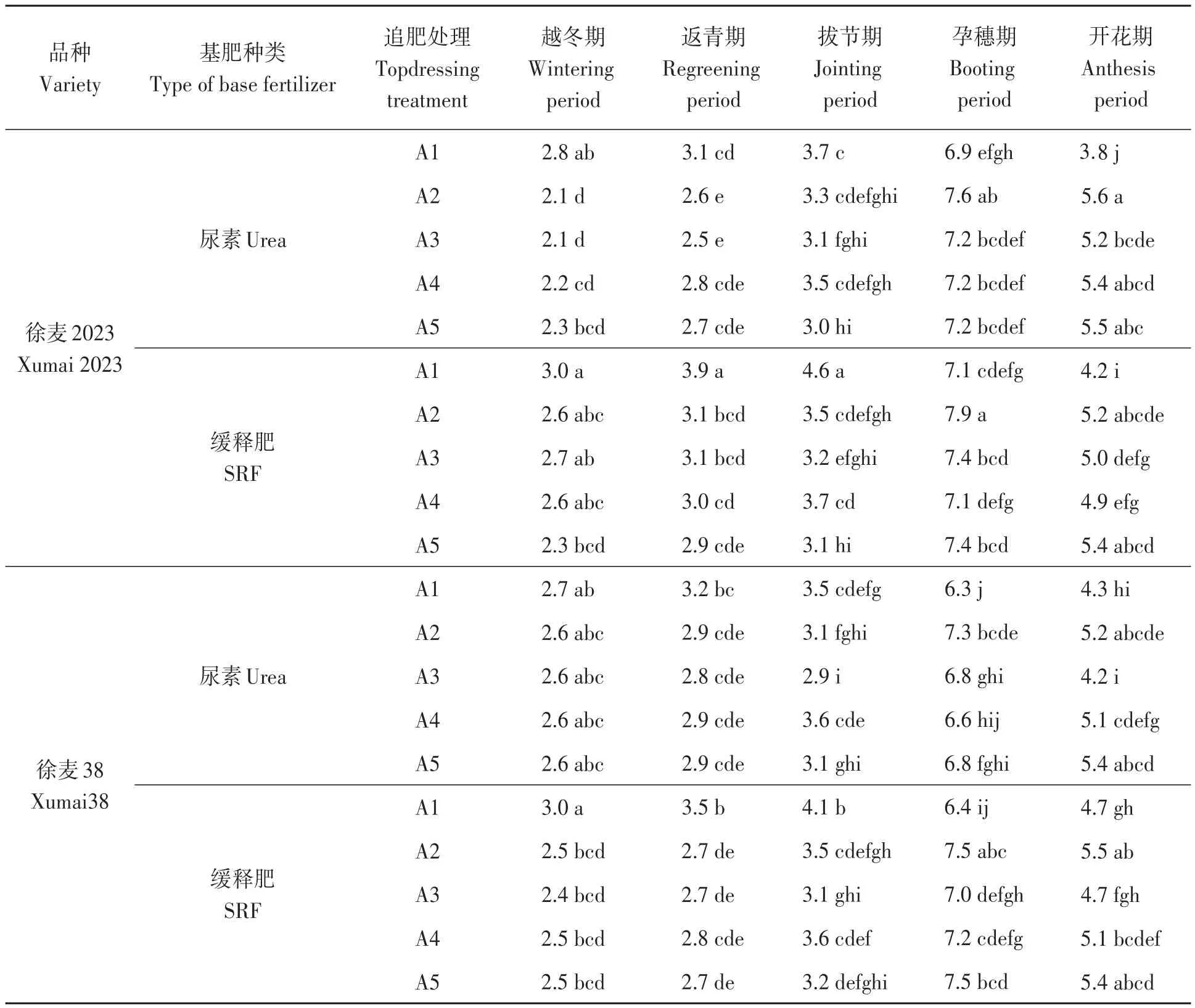

由表3可知,2個品種各施氮處理下葉面積指數動態變化規律一致,均表現為在孕穗期葉面積指數最高。基肥施用緩釋肥在各主要生育期的葉面積指數平均值均高于尿素處理下的同生育時期的值(徐麥38越冬期和返青期除外),尤其是孕穗期差異較大,達到顯著水平。越冬期、返青期、拔節期A1處理的葉面積指數均高于其他處理,孕穗期和開花期葉面積指數均表現為A2顯著高于其他處理,表明返青期追施緩釋肥有利于延長小麥生育中后期葉片功能期,增強光合作用和物質生產。

表3 不同氮肥處理對葉面積指數的影響Table 3 Effects of different nitrogen fertilizer treatments on leaf area index

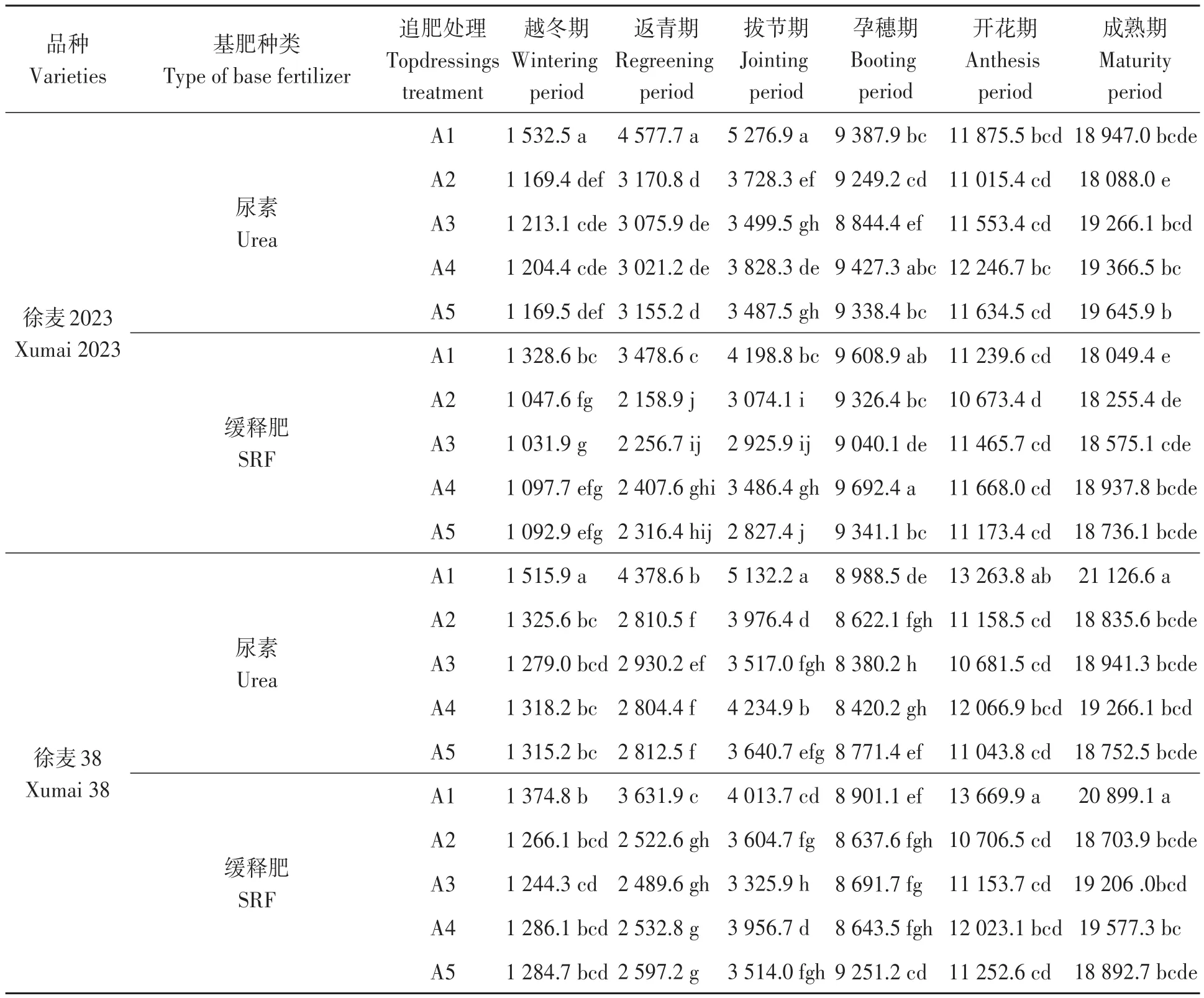

2.3 不同氮肥處理對莖蘗數及莖蘗成穗率的影響

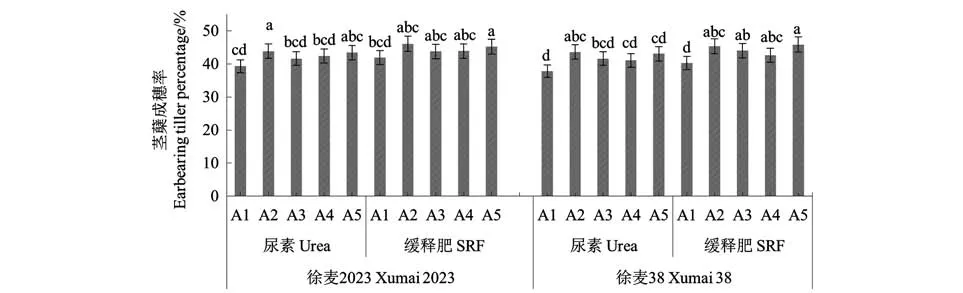

2個品種拔節期高峰苗受施肥處理的調控規律基本一致,A1處理下2個品種拔節期高峰苗較高,但成熟期穗數和莖蘗成穗率較低;同時,2個品種平均高峰苗數均表現為基肥施用尿素的處理高于基肥施用緩釋肥的處理,但最終成熟期平均莖蘗數和平均莖蘗成穗率均顯著低于施用緩釋肥的處理(表4、圖1),說明拔節期應建立合理的群體質量基礎,過高的高峰苗數會在拔節期后分蘗成穗能力下降,并不利于最終穗數的形成。春季追肥以返青期追施緩釋肥和拔節期追施尿素更有利于后期穗數的形成,莖蘗成穗率較高,莖蘗成穗率以A2和A5處理最高,說明返青期追施緩釋肥與拔節期追施尿素效果相當,均可更好地滿足拔節后小麥快速生長所需的養分需求,有效減少無效分蘗,增加最終穗數量。

圖1 不同施肥處理對2個品種莖蘗成穗率的影響Fig.1 Effects of different nitrogen treatments on earbearing tiller percentages in two wheat varieties

表4 不同氮肥處理對莖蘗數的影響Table 4 Effects of different nitrogen fertilizer treatments on number of stem and tiller (104·hm-2)

2.4 不同氮肥處理對干物質積累的影響

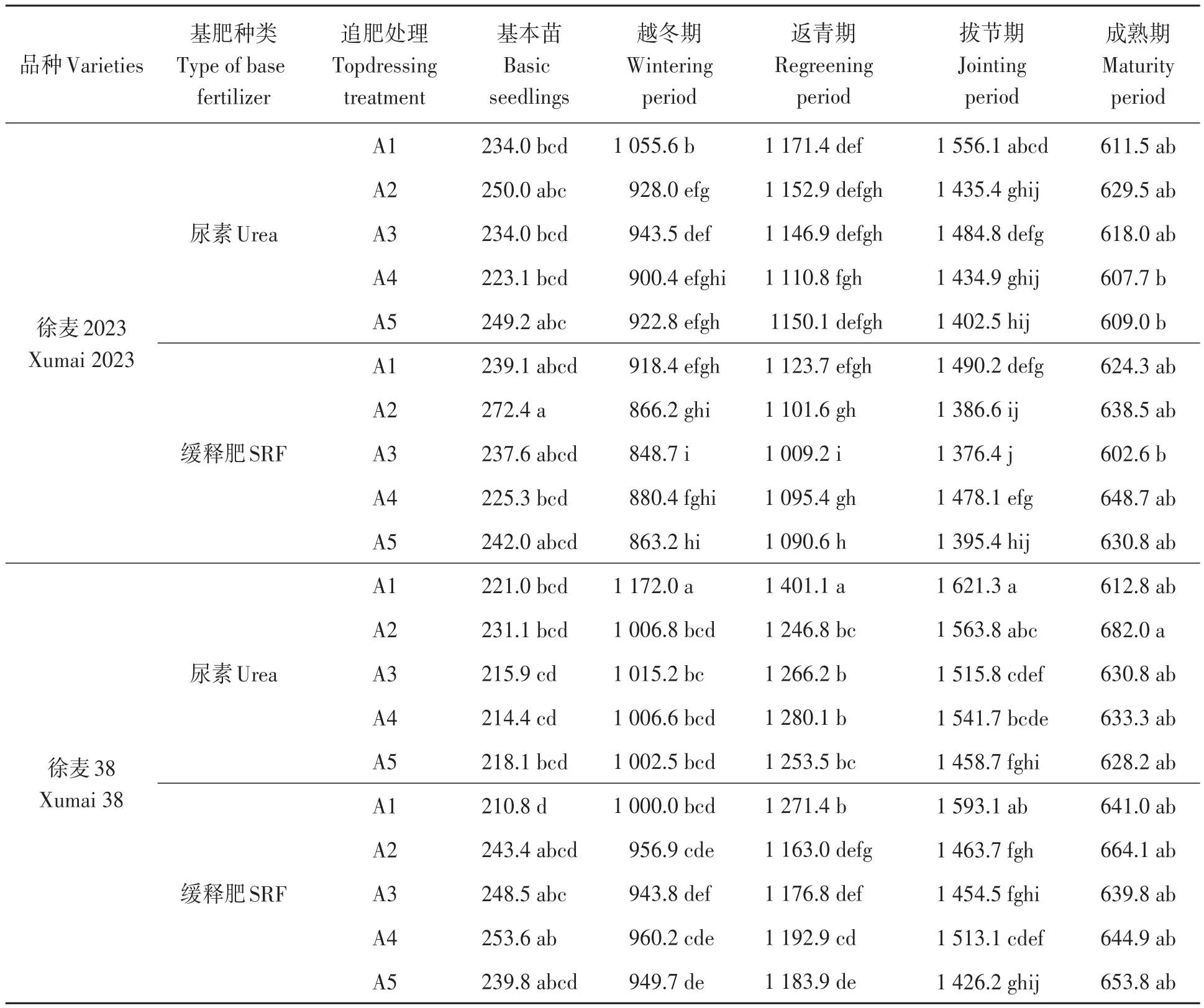

由表5可知,隨著生育進程的推移,小麥群體干物質積累量呈遞增趨勢,尤其是拔節期后干物質開始快速積累,至成熟期干物質積累達到峰值。2個供試品種間各主要生育時期干物質積累量差異較小。2種基肥施用方式相比,基施尿素在各生育期的平均干物質積累量均大于基施緩釋肥,但除了返青期和拔節期的差異達到顯著水平外,其他各生育時期差異均不顯著(P>0.05)。追肥方式對各主要生育期干物質積累量均具有顯著的調控作用,氮肥全部基施處理下(A1)各生育期的干物質積累量較高,其他4種追肥方式生育前期(返青前)干物質積累量差異較小,而到生育中后期(開花期和成熟期)平均干物質積累量從大到小依次為A4>A5>A3>A2。

表5 不同施肥處理對2個品種干物質積累量的影響Table 5 Effects of different nitrogen treatments on dry matter accumulation (kg·hm-2)

2.5 不同氮肥處理對收獲指數的影響

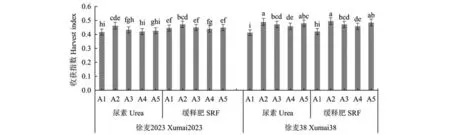

由圖2可知,基肥施用緩釋肥處理的收獲指數顯著高于基肥施用尿素處理。各追肥方式中,A1處理下收獲指數最低,而A2處理收獲指數較高。徐麥38收獲指數極顯著高于徐麥2023,說明該品種光合干物質轉換率較高。

圖2 不同施肥處理對2個品種收獲指數的影響Fig.2 Effects of different nitrogen treatments o on harvest index in two wheat varieties

2.6 產量與各主要群體質量指標的相關關系

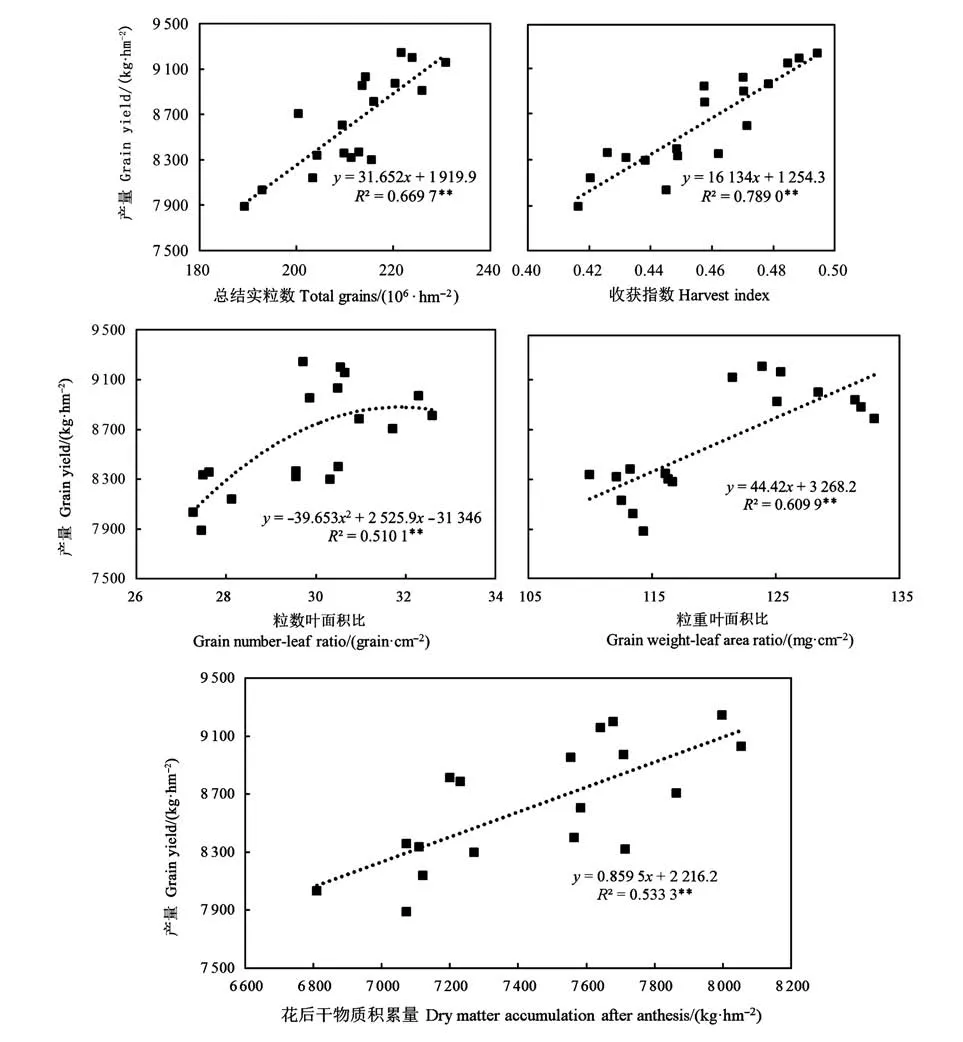

相關分析表明,籽粒產量與總結實粒數、粒重葉面積比、收獲指數、花后干物質積累量呈極顯著線性正相關關系(P<0.01),與粒數葉面積比呈極顯著拋物線關系(圖3),且粒數葉面積比控制在32.0左右產量潛力較大,生產中應重點協同提高上述群體質量指標,以提高產量。

圖3 產量與各主要群體質量指標的相關關系Fig.3 Correlation between yield and quality index of main populations

3 討論

本研究中,2個品種均在氮肥全部基施條件下產量最低,說明傳統的氮肥“一炮轟”模式利用率較低,這與馬泉等[19]、孫旭東等[20]的研究結果一致。馬富亮等[11]研究認為,緩釋尿素一次性基施與普通尿素分次施用的小麥產量相當,而本研究結果表明,緩釋肥全基施與普通尿素分次施用處理下的產量存在差異,推測主要是因為緩釋肥種類不同,其養分釋放性能也不同,且與追肥季節土壤墑情密切相關;同時,淮北麥區小麥生育期為240 d左右,緩釋肥一次性基施易出現后期脫肥的現象,因此,生產上氮肥應分次施用才能滿足整個生育期內的養分需求。本研究結果表明,無論是基肥還是春季追肥,均以施用緩釋肥增產效果較好,原因為施用緩釋肥能控制養分釋放速度,可更好地滿足小麥生育中后期養分需求,不僅能增加穗粒數,而且顯著提高了千粒重,這與鄭文魁等[21]的研究結果一致。且緩釋肥追施時期以返青期最優,拔節期施用緩釋肥因其釋放慢,養分釋放不完全,導致拔節-開花期吸肥高峰期內養分供應不足,無法充分發揮肥效。返青期追施緩釋肥的釋放速率與作物養分的吸收速率基本同步,可滿足拔節期后小麥快速生長所需的養分;同時,本研究應用的緩釋肥增加了活性腐殖酸成分,可有效改善土壤團粒結構,促進作物對氮素的吸收,有利于提高氮肥利用率,促進小麥增產[22-23]。與農民慣用施肥模式(基肥和拔節肥均施用尿素)相比,播種前和返青期施用活性腐殖酸緩釋肥使徐麥2023和徐麥38分別增產2.86%和3.06%,表明該施肥模式在生產上有較好的增產潛力,值得生產應用和推廣。

為達到小麥高產的目的,通常需要提高開花后干物質積累量,在適宜葉面積指數基礎上提高粒葉比、總結實粒數、有效和高效葉面積比率,實現高粒葉比;同時,在獲得適宜穗數的基礎上提高莖蘗成穗率[24-26]。本研究結果表明,籽粒產量與總結實粒數、花后干物質積累量、收獲指數、粒重葉面積比呈極顯著線性正相關關系。因此,在構建合理群體結構的基礎上,減少無效分蘗、增加開花至成熟階段的干物質積累、同步提高生物產量和收獲系數是實現小麥高產的基本途徑。前人研究認為,緩釋肥與普通尿素相比,能協調小麥莖蘗動態,并顯著促進花后干物質的積累,有利于獲得高產[27];同時,使用活性腐殖酸肥料后冬小麥群體發育動態平穩、植株個體性狀和產量構成因素均得到顯著改善,且抗倒伏能力明顯增強,有利于形成理想的小麥高產栽培結構群體[28]。本研究中所使用的肥料結合了樹脂包膜緩釋肥與活性腐殖酸復合肥的優勢,基肥和返青肥共同施用可充分發揮肥效,建立合理的群體結構,減少拔節期后無效和低效光合物質生產,提高生育中后期LAI、花后干物質積累量、莖蘗成穗率、葉面積指數、粒葉比等主要群體質量指標,并使光合產物更多地向穗部分配,進而提高了千粒重;此外,可在小麥返青期降雨時施緩釋肥或灌水,以簡化施肥程序,提高江蘇淮北地區小麥產量。