淺析天津地區小麥條銹病發生規律及防控措施

劉文政,劉玉華,王春海,孫 洋,劉紹寬

(1.天津市優質農產品開發示范中心,天津 301500;2.天津市農業發展服務中心,天津 300061)

小麥銹病俗稱黃疸病,包括條銹病、葉銹病、桿銹病3 種類型,是典型的遠程氣流傳播病害。其中條銹病是世界上所有產麥國家的一類最重要病害,發生歷史久遠、分布廣泛、大區流行性強、危害嚴重。在大流行年份可造成減產30%左右,特大流行年份減產率高達50%~60%,甚至絕收。2020 年農業農村部將小麥條銹病等7 種病害列入《一類農作物病蟲害名錄》。

1 發生特征

1.1 病原菌

小麥條銹病的病原是條形柄銹菌小麥專化型(Puccinia striiformissp.tritici),俗稱小麥條銹菌,屬擔子菌門柄銹菌屬,在完整的生活史中能產生5 種不同類型的孢子,即夏孢子、冬孢子、擔孢子、性孢子、銹孢子。

1.2 發病癥狀

小麥條銹病以侵害小麥葉片為主,也可侵害葉鞘、莖稈和麥穗。發病初期在麥葉上產生褪綠色斑點,以后在發病部位產生鮮黃色虛線狀的粉皰(夏孢子堆),故名條銹病,后期長出黑色皰斑(冬孢子堆)。

2 發生規律

2.1 越夏規律

小麥條銹病菌周年循環越夏是最困難的環節,只能在少數面積較小的高寒陰濕麥區越夏。根據我國小麥條銹病菌越夏菌源分布,病菌可在華北越夏區(晉北高原、內蒙古烏蘭察布及河北壩上等地區)海拔1 200 m 以上的晚熟春麥和自生麥苗上越夏。

薊州區地處天津市最北部,北部山區距河北省壩上僅150 km,從地理位置分析存在小麥條銹病菌越夏的可能性。但九山頂為天津市最高點,海拔1 078.5 m,單獨從海拔高度上分析,病菌在天津地區越夏的可能性極小,而且小麥條銹病菌喜涼怕熱,氣溫在23 ℃以上的地區,小麥條銹病菌不能越夏,薊州區最熱季節旬最高氣溫30.0 ℃,旬平均氣溫25.5 ℃(圖1)。從地理位置、海拔高度、最高氣溫等因素分析,小麥條銹病菌在天津地區不能越夏。

2.2 越冬規律

我國東部麥區條銹病菌的越冬以陜西黃陵—山西介休—河北石家莊—山東德州(37 ~38°N)為界限,此線以北地區一般不能越冬。據全國小麥銹病防治研究協作組研究,每年8 月下旬至9 月下旬,華北冬麥區空氣中存在大量的條銹病菌夏孢子,作為初始菌源主要來自西北的甘肅、青海越夏菌源區。天津北部的薊州區冬小麥最早播期為9 月末,加上出苗期需7 d 左右,小麥出苗一般在10 月中旬前后,秋苗受到侵染的幾率很小。

天津最南端的靜海區緯度為38.57°N,距我國東部麥區條銹病菌的越冬界限以北大約63 km。分析靜海區2011—2020 年10 年間1 月份最低溫度,有5 年最低溫度低于-7 ℃,有5 年最低溫度高于-7 ℃(圖2)。從最低溫度分析,不排除暖冬年份個別地塊冬小麥帶青越冬,有條銹病菌越冬的可能性,但據當地植保部門調查,歷年沒有發生條銹病菌侵染小麥植株的情況。

此外,天津地區冬季干旱寒冷,1 月份平均氣溫低于-7 ℃,小麥條銹病菌不能越冬;地面莖葉全部干枯黃萎,而病菌又不能以菌絲潛伏在未凍死的麥葉中越冬生存,菌源隨之消失。綜合分析得出,小麥條銹病菌在天津地區正常年份越冬的幾率近乎為零。

2.3 春季流行規律

根據越冬菌源和春季氣候條件等,天津地區劃分在冀中、冀東平原小麥條銹病偶發區,病菌在天津地區是否發生以及發生程度,主要取決于以下4 個方面:

2.3.1 華北平原中南部菌源春季能否擴展蔓延位于37 ~38°N 以南的華北東部麥區,條銹病菌越冬后,從2 月下旬至3 月上、中旬開始顯癥。一般要經過由少量越冬病葉到形成發病中心的過程,即越春階段。小麥條銹病擴展蔓延的關鍵因素是土壤水分,春季土壤濕度越高對條銹病菌越春越有利。

在播種前底水充足的前提下,華北平原中南部冬小麥大多采用前控旱脅迫管理,即小麥播種后直到起身一般不澆水,加之華北地區經常發生春旱,小麥病葉死亡較快,往往不能越春。因此,華北平原中南部越冬菌源向37 ~38°N 以北麥區擴散的幾率很小。

2.3.2 西北菌源到達時間與數量 華北地區包括無越冬菌源的冀中、冀東平原偶發區,小麥條銹病菌春季流行的初始菌源主要來自西北。據研究,甘肅隴南渭河流域多在4 月下旬或5 月上旬、陜西關中地區在5 月中下旬、陜南地區多在4 月中旬至5 月初,條銹病田間發病區普遍連片發病,菌源量接近或達到飽和狀態(2002 年甘肅隴南地區、天水市秦城區等地病田率達90%,發病最高的文縣病田率、病點率均達到100%,普遍率為90%)。如以上時間段遇強大東北向氣流,大量條銹病菌夏孢子將被吹送到1 500 ~5 000 m高空,可隨大氣環流傳播到800 ~2 000 km 以外的麥區為害。甘肅隴南到天津薊州直線距離不足1 500 km,西南季風最快情況下13 ~15 h 即可到達。

2.3.3 病菌夏孢子在擴散傳播中的生活力 小麥條銹病菌夏孢子經日光照射1 d,發芽率下降至0.1%。在相對濕度40%的條件下,氣溫5 ℃時可存活47 ~89 d,氣溫升至25 ℃時迅速喪失生活力。因此,小麥條銹病菌夏孢子即便隨大氣環流傳播到天津地區,是否大面積發病與當地4 月中旬至5 月上旬最高溫度有很大的相關性。

寧河區地處天津市中部以東,以種植春小麥為主,從地理位置、氣象條件及栽培品種上看,在小麥條銹病冀東平原偶發區具有一定的代表性。根據研究數據顯示,小麥條銹病侵入最適溫度為9 ~12 ℃,而寧河區2011—2020 年4 月中旬至5 月上旬平均溫度為13.5 ℃(圖3),此階段溫度適宜條銹病菌夏孢子擴散侵染。

2.3.4 病菌、寄主和侵染條件是否適宜 西北地區吹來的夏孢子在天津麥區小麥生長的中后期開始發病,特點是病葉分布均勻,發病部位多在旗葉或倒二葉,萌發和侵入均需與水滴或水膜接觸。在適宜的溫度條件下,葉面露水只需保持3~4 h,條銹病菌就可以侵入小麥;一般結露6 ~8 h 便可使病菌充分侵染。因此,天津地區4 月中旬至5 月上旬的降雨量和雨露天數對小麥條銹病菌春季是否發病尤為重要。

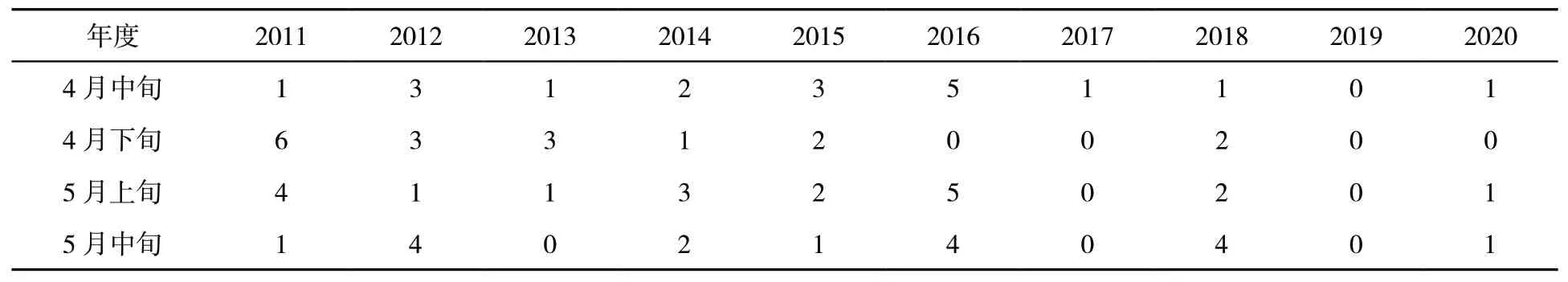

以天津中部的寧河區為例,2011—2020 年4 月中旬至5 月上旬的降雨量適宜小麥條銹病菌中等程度發生(表1),但這階段的雨露天數僅有2011 年4 月下旬、2016 年4 月中旬、2011 年5 月上旬達到5 d 或5 d 以上(表2),不利于小麥條銹病菌春季發病。

表2 天津市寧河區2011—2020 年4 月中旬至5 月中旬雨露天數 (d)

3 預測預報

雖然天津地區劃分在冀中、冀東平原小麥條銹病菌春季偶發區,在5 次全國性小麥條銹病大流行中未受到較大影響,4 月中旬至5 月上旬的氣象條件也極其不利于病菌侵染流行,但也應密切關注西北常發區小麥條銹病菌流行動態,結合病情調查,綜合分析各區天氣預報等,及時預測預報小麥條銹病發生時期與發生程度。

3.1 病情調查

西北地區小麥條銹病菌源量接近或達到飽和狀態一般出現在4 月中旬至5 月下旬,若遇適當氣流可在1 d 內傳播至天津地區。因此,應在4月20 日—5 月10 日小麥孕穗或齊穗期,選擇主栽品種,根據主要栽培和環境因子(播期、地形、地勢等),選取不少于10 塊的各類代表性麥田進行調查。

具體調查方法:每塊麥田5 點取樣,每點行長2 m 或1 m2,各點隨機檢查100 個葉片(旗葉或倒二葉),計算病葉率、平均嚴重度,判定反應型。

3.2 預測預報

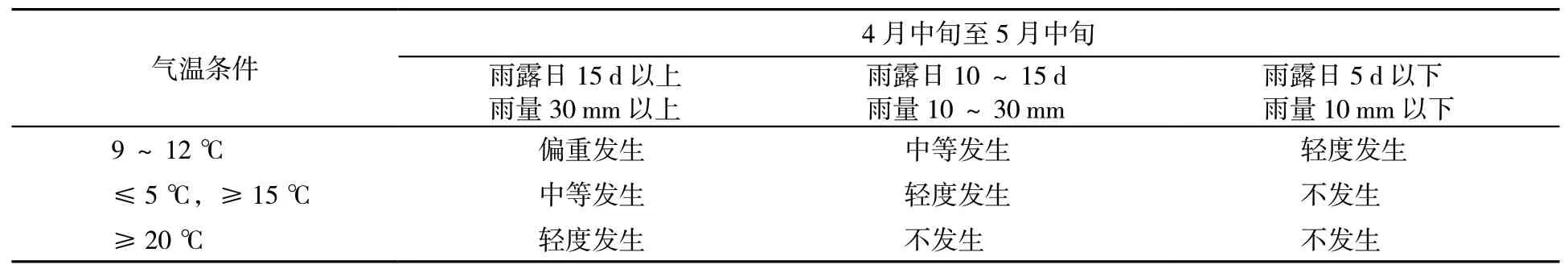

3 月中旬結合天津主產麥區4 月中旬至5 月下旬中短期天氣預報,根據小麥條銹病菌不同溫度的潛育期、夏孢子萌發溫度及相對濕度條件,進行小麥條銹病菌中短期預測預報。

表3 天津地區小麥條銹病預測預報流行程度指標

4 防控措施

4.1 選用抗(耐)病品種

小麥不同品種間對條銹病的抗性差異明顯,選育和引進抗(耐)病品種是防治小麥條銹病最經濟有效的措施。在推廣抗性品種的同時,注意種植輪換品種,防止因多年大面積種植單一品種而增加感病機率,實現抗性品種多樣性種植。

4.2 冬小麥、春小麥差異化栽培

推廣冬小麥+夏玉米一年兩茬種植模式,延遲夏玉米收獲時間,將冬小麥播期推遲至10 月10 日左右,避免小麥冬前旺長、群體過大,同時也可免受小麥條銹病的侵染。

針對天津市春小麥種植面積逐年擴大、抽穗揚花期偏晚的特點,如遇春季低溫應重點關注小麥條銹病發病趨勢,防止春小麥條銹病大面積擴散侵染。

4.3 化學防治

根據天津地區小麥條銹病的春季發病規律、氣候特點,在做好預測預報的基礎上,在小麥生長中后期的防治關鍵期,確定防治地塊、用藥適期、用藥次數等。一般于小麥孕穗至抽穗期采取帶藥診查,當病葉普遍率達2%~4%,嚴重度達1%時,每667 m2噴灑15%三唑酮可濕性粉劑100 g,25%烯唑醇可濕性粉劑50 g;或噴施40%的晴菌唑可濕性粉劑10 g,兌水15 ~30 kg噴霧。

天津地區是冬春小麥的過渡地帶,雖然病菌越夏越冬的幾率較小,早春氣候條件亦不利于病菌越春,但因冬春小麥生長期差異以及易受條銹病侵染的孕穗—齊穗時間較長,氣象條件適宜的年份存在著被西北地區小麥條銹病菌源侵染的風險。因此,各區植保部門應及時關注西北常發區、冀中南平原易發區小麥條銹病菌的流行發展動態,加強監測預警,強化技術物資儲備,做好小麥條銹病的防控。