南通非物質文化遺產保護優秀案例解析

沈逸飛 李樂

在世界遺產體系中,聯合國教科文組織1989年出臺的《保護民間創作建議案》可以被視為保護人類口頭與非物質遺產的重要開端,1998年頒布的《宣布人類口頭和非物質遺產代表作條例》使“非物質遺產”的概念被正式提出。進入21世紀后,隨著我國加入《保護非物質文化遺產公約》并啟動多項民間文化遺產普查、搶救工程,使“非物質文化遺產”這一概念正式進入中國,并掀起了學界研究的熱潮,引起了社會各界的長期廣泛關注。在國家的立法保護、政策推動、資源整合等大力支持下,我國的非物質文化遺產保護形成了“保護為主,搶救第一,合理利用,傳承發展”的指導方針[ 1 ],以及“政府主導,社會參與,明確職責,形成合力;長遠規劃,分步實施,點面結合,講究實效”的保護原則。

南通有著豐富的非物質文化遺產,其中最具代表性的有“南通藍印花布”“板鷂風箏”等。近年來,南通的非物質文化遺產保護工作取得了長足進步,對提升南通文化軟實力、提升南通文化自信、樹立南通城市形象起到了積極的推動作用。在眾多非物質文化遺產項目中,陸家鑼鼓在傳承人陸嘉玉老人的推動下,得到了良好的保護與發展。

陸家鑼鼓的文化起源和發展現狀

陸家鑼鼓作為江蘇省重要的非物質文化遺產項目,其形成和發展具有獨特的歷史文化淵源。非物質文化遺產的保護和傳承,應當從社會學、語言學、歷史學等多學科綜合視角切入,探明歷史淵源,厘清發展脈絡,才能將遺產保護理論與實踐相結合,提出合理的保護利用策略。

1.陸家鑼鼓的文化溯源

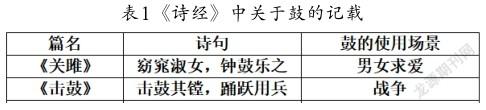

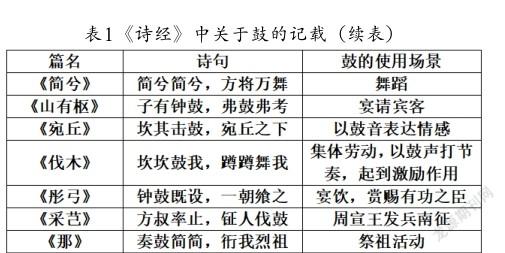

我國的鑼鼓文化歷史悠久,內涵豐富。鑼鼓作為重要的傳統打擊樂器,被廣泛應用于人們的社會生活和民俗事項之中。在我國,鼓的出現非常早,從出土文物來看,距今6000多年的仰韶文化中,在甘肅天水大地灣遺址發現彩陶鼓。在封建王朝時期,鼓被廣泛應用于祭祀、戰爭、樂舞等活動中。《禮記·禮器》中載:“天道至教,圣人至德。廟堂之上,罍尊在阼,犧尊在西。廟堂之下,縣鼓在西,應鼓在東。”[ 2 ]由此可見,古人在宗廟祭祀中,將鼓作為重要的禮器擺放在廟堂之下,且分為縣鼓和應鼓兩種。明末顧炎武在《日知錄·卷五·八音》中記載:“土鼓,樂之始也。”此外,先秦時期的《詩經》中也多次記載鼓在不同場合的應用(詳見表1),包括宴飲、舞蹈、戰爭、祭祀、抒發情志、求愛等。

鑼比鼓的出現要晚,同樣作為我國傳統的打擊樂器之一,古代常以“金”來指稱,如與戰爭相關的“鳴金收兵”,即為鳴鑼。至于二者合用的起始時間,難以考定,但最晚在元代雜劇中已經出現。在元代雜劇《漢鐘離度脫藍采和》中,鑼鼓已經成為主要的伴奏樂器,相互配合使用;明代出版的《魯班經》中有《鼓架式》和《銅鼓架式》兩則,配合插圖可知,分別指鼓和鑼所使用的架子,其中“銅鼓”即為銅鑼。此外,《魯班經》作為明代民間的木工用書,所記載的器物皆與民間生活息息相關,可見鼓和鑼是明代民間生活的常用器物。

鑼鼓文化在民間源遠流長,其起源或與模仿雷聲的遠古巫術文化相關。如民間信仰中,在童子做執事時,從“開壇”到“安家神”,要全程敲鑼打鼓,其敲法按內容而定,種類繁多,表現形式豐富。而家族中有娶妻生子、榮歸故里、金榜題名等喜事時,也大多會請專門的人來進行鑼鼓表演,對家族榮耀宣揚慶賀。

陸家鑼鼓作為我國傳承悠久的鑼鼓文化的一個分支,既具備鑼鼓文化的普遍特征,也隨著發展形成了自己的地域文化特色。清代初年,陸家祖先聽聞江北崇川福地,勝似蘇杭,攜家眷老小,從蘇州倉門外移居至現在的南通唐家閘以西兩千米左右的靴頭圩地區。清光緒三年(1877)前后,陸家兄弟借鑒蘇州的“十番鑼鼓”[ 3 ],融合南通當地藝術文化特色,改良樂器,創作曲目,逐步發展成為現在的陸家鑼鼓。

2.陸家鑼鼓的發展現狀

為了對陸家鑼鼓非物質文化遺產開展深入研究,更好地探索其傳承路徑,筆者對陸家鑼鼓傳承人陸嘉玉老人進行了訪談,詳細了解了陸家鑼鼓的保護與傳承現狀。

陸家鑼鼓在第五代傳承人陸嘉玉的帶領下,成立有三支鑼鼓隊,分別是龍潭村鑼鼓隊、五星村鑼鼓隊和唐閘公園鑼鼓隊,其中成立最久的已有十余年,最晚成立的是五星村鑼鼓隊,不到一年。每隊成員有20人左右,大多為附近村民、退休職工等,年齡集中在58歲至60歲左右。鑼鼓隊每年有80場左右的文藝演出,最多時可達到100場左右。以五星村鑼鼓隊為例,其平均每周都會有2次排練,排練地點是由當地社區提供的專門場地,可基本保證鑼鼓隊的日常運轉。在與陸嘉玉老人的訪談中,他表示陸家鑼鼓隊是關心退休老人的公益性文化娛樂活動,在豐富老年人生活的同時,也有效促進了非物質文化遺產的傳承。

通過調查研究可以發現,陸家鑼鼓作為非物質文化遺產保護項目,其傳承與發展存在以下幾方面問題。

第一,代表性傳承人的延續出現危機。在非物質文化遺產的保護中,傳承人培養至關重要,且“傳”和“承”兩者相輔相成,缺一不可。在《中華人民共和國非物質文化遺產法》中規定,“非遺”項目的代表性傳承人必須是熟練掌握其所傳承的技藝,在特定領域內具有代表性,在一定區域內有較大影響力,并且能夠積極開展傳承活動的人。傳承人是非物質文化遺產的靈魂,但是隨著時間的推移,許多“非遺”項目因為傳承人去世而逐漸消失,“同姓傳承”“傳男不傳女”等傳統禁錮,也對“非遺”的保護造成了不可估量的損失。因此,代表性傳承人的培養有著重大的意義,應當關注的要素包括:一是掌握高超的傳統技藝;二是可以進行有效的傳承與傳播;三是通過提高傳承人的社會地位,使其獲得文化身份尊重及發展資源;四是明確其文化傳承的責任與義務;五是能夠進行可持續的動態傳承實踐。18EA5F9B-CC8A-44AC-82CF-543FC0443930

第二,核心群體老齡化,很多年輕人對這一傳統文化項目缺乏興趣。就陸家鑼鼓目前的傳承問題而言,陸家鑼鼓現在雖有以小學為依托的文化傳承基地和三支陸家鑼鼓隊,但是在傳播的人群中,屬于“兩頭大中間小”的紡錘狀結構。在當今社會中,陸家鑼鼓因為創新性不足,形式相對較為老舊,難以對年輕人造成較大的影響,且傳播手段較為單一,并不適合非物質文化遺產的傳承。

第三,專業知識和創新發展能力的欠缺。在鑼鼓隊中,參與者年齡都偏大,且大多都沒有接受過專業的音樂訓練,一方面缺乏相應的音樂專業基礎,另一方面也缺少足夠的文化水平作為支撐,只能在傳承中做到“傳”的表現,沒有足夠的能力進行“承”的發展,受經濟條件與自身素質的影響,陸家鑼鼓現有的參與者對非物質文化遺產傳播手段的創新性與整合性思考不夠。

陸家鑼鼓的保護傳承策略探索

作為我國傳統文化的重要組成部分,非物質文化遺產因其自身傳統性的一面,很多都與現代社會脫節,存在與社會融入的問題等。陸家鑼鼓同樣如此,也面臨這樣的問題。筆者在深入走訪研究相關問題的基礎上提出以下方案。

第一,結合鑼鼓文化自身特點,將非物質文化遺產保護與豐富老年人文化娛樂活動的社會公共政策相融合。陸家鑼鼓,作為傳統文化,對于中老年人有更大的吸引力。以“非遺進社區”的方式,與地產、物業進行合作,使之成為小區適老化改造的一部分,既可以使非物質文化遺產得到推廣,也能夠使社區老人老有所樂。同時,鑼鼓作為打擊樂器,還能起到強身健體的作用。另外,通過與地產、物業等合作,還可以在一定程度上解決非物質文化遺產傳承資金不足的問題。

第二,推動非物質文化遺產保護進高校的平臺建設。國家文化和旅游部在2021年6月發布的《“十四五”非物質文化遺產保護規劃》提出,在堅持貫徹“保護為主,搶救第一,合理利用,傳承發展”的工作方針上,加強青年傳承人的培養,推動傳統文化傳承和現代教育體系相結合,鼓勵支持高校學生參與非物質文化遺產傳承工作;以高校這一平臺作為依托,因為高校作為文化傳承非常重要的組成部分,具備現代化的教學思路和教育體系,能夠為非物質文化遺產的研究提供更為科學化的建議。學生來自五湖四海,更加有助于非物質文化遺產的傳播。與學校展開合作,與師生進行非物質文化遺產的良好互動,對陸家鑼鼓的表演視頻、服飾、器具設計等進行深入交流[ 4 ]。

非遺教育作為高校文化教育近年來非常重要的一部分,對中國傳統文化的傳承和發展起到了重要的橋梁作用,但實際上高校對非物質文化遺產的真實關注與投入不夠,教學和教育資源嚴重匱乏。首先,教學觀念的改變。要改變陸家鑼鼓單一地作為音樂鑒賞課程這一現狀,要結合高校的優質教學資源和手段,開展多元化的教育模式,促使課堂模式多樣化,加強思想文化教育,將課程的教學任務放在中國傳統文化背景下進行社會學、民俗學等多維度的探討。這樣才能求得陸家鑼鼓的本質精神。其次,教學手段的改變。除了常規化的外出考察、采風等教學手段,還可以組織學生參與鑼鼓隊的日常訓練,在課程中可以讓陸家鑼鼓的傳承人直接進入課堂教授。這樣能更好地啟發學生的藝術思維,在增強學生非物質文化遺產參與感的同時,也培養了學生的實際動手能力。也可以和一些藝術設計類學科相結合,從設計的角度,創新性地對鑼鼓造型進行再設計等具體實踐行為,不僅能從根本上加深學生對鑼鼓文化的認知,也使陸家鑼鼓在高度信息化的今天得到良好傳播。最后,教學過程的改變。設計豐富的教學模式,多以啟發式、討論式進行課堂教學,除了基礎的理論教學之外,還可因地制宜,根據陸家鑼鼓和學生的特點,因材施教,在已有的理論基礎之上,結合實際情況,進行實踐創新。

第三,拓展非物質文化遺產保護與新媒體技術結合的路徑探索。近年來,伴隨著傳統節日開展的“非遺”宣傳,在元旦、建黨一百周年慶典等場合,陸家鑼鼓均受邀參加演出,使得陸家鑼鼓得到了進一步的傳播,但傳播的手段相對單一。當今社會信息高速發展,非物質文化遺產需要與當下新媒體結合才能更好地傳承。采用新媒體和新的傳播手段,建立多渠道的高效傳承體系,能讓陸家鑼鼓更加有效地傳承與發展。

在5G技術不斷成熟與推廣下,非物質文化遺產數字化的表現形式能將非物質文化遺產進行全方位資料共享,并以新的角度、新的存儲方式、新的社會需求進行傳承與發展。數字化的信息采集可以通過詳細記錄陸家鑼鼓的整個表演過程和表演所需要的工具,包括視頻記錄、工具的三維掃描,將圖文等信息加以存儲,建立一系列所需要的數據庫,以便后人開展研究。這樣,對基礎資料的詳盡收集和整理從根本上解決了因非遺傳承人的逐漸去世而使得文化消失的問題[ 5 ]。

非物質文化遺產是中華民族,乃至全人類的寶貴財富。傳承的根本在于創新,使之融入現代社會之中,唯有如此才能使非物質文化遺產實現真正的“活化”。此外,非物質文化遺產的交互性、體驗性,使之能夠以更直接的方式與大眾接觸,從而促使非物質文化遺產得到關注與保護。陸家鑼鼓作為優秀的傳統文化,其核心在于其大眾性。陸家鑼鼓若能與更多的人互動,讓更多的人體驗到其中的快樂,就能夠更好地實現傳承和發展。

參考文獻

[1]習近平.習近平在文藝工作座談會上的講話[N].人民日報,2015-10-15(02).

[2]鄭玄.禮記正義[M].孔穎達,等,正義.上海:上海古籍出版社,1990.

[3]范楊.蘇州地區十番鑼鼓與十番吹打[J].藝術科技,2013,26(09):160.

[4]趙莉莉,王琳,李鼎仁.非物質文化遺產在高校的傳承與保護[J].教書育人(高教論壇),2018(18):6-7.

[5]葛保周.淺論新媒體技術對非物質文化遺產的保護與傳承[J].新聞研究導刊,2017,8(03):256.18EA5F9B-CC8A-44AC-82CF-543FC0443930