書畫同源 以書入畫

——以《九峰雪霽圖》看元代山水畫的獨特性

撰文/王柔卜

元代山水畫的蛻變因素

南宋晚期,由于其重文輕武的社會現狀與脆弱的經濟結構,蒙古國南下擴張的鐵騎終結了宋王朝。游牧民族的特征之下,元朝社會傾向轉為重武輕文。統治階級并未受傳統思想制約,貿易與手工業等方面發展迅速,水陸交通遠超前代。不被重視的文人士大夫無奈隱逸,寄情于山野之中,在繪畫中傾訴他們的憤懣情愫,山水畫成為文人最好的精神依托。

與南宋首都臨安不同,元建都于大都,即現今北京。寧舍天下也不舍林泉丘壑的文人雅士,遠離朝政,迷醉于高山流水,明月清風的山野風光。師法自然,他們的創作主題多描繪山野漁樵的真實景象,山水畫迅速發展并成為畫壇主流。

統治階級對藏傳佛教、道教等多元宗教的推崇,為文人畫的綜合發展打下了堅實的基礎。趙孟頫的《紅衣和尚圖》便受佛教思維影響,自此提出“書畫同源,以書入畫”的理論概念,這是元山水畫發展的理論依據,也標志著文人畫正式步入歷史舞臺。

相較前朝人物花鳥畫的豐富技法,山水畫技藝略顯單薄。而“書畫同源”的提出則解決了這一難題。作為中國特有的藝術形式,元代書法用筆已然成熟,它的融入足以充裕山水畫的繪畫技法與用筆意趣。對繪畫對象進行理法分析,追求山石質感的用筆與濃淡干濕的墨色表現,可使描繪客體形神兼備。

《九峰雪霽圖》的獨特性體現

隨著造紙技術的成熟發展,紙本更多應用于繪畫創作。元代造紙技藝的提高,使絹本失去了主體地位。元朝紙性普遍偏熟,類似現在的皮紙,與絹本相比,膠礬用量的減少促使宣紙的滲墨效果加強,畫家運筆速度加快,間接推廣了元代文人畫的寫意思潮。

元初,趙孟頫的《鵲華秋色圖》《三世人馬圖》以及王蒙《具區林屋圖》都為紙本繪畫,類比宋朝大量使用絹本作畫,元代畫紙更具實用性與耐用性。

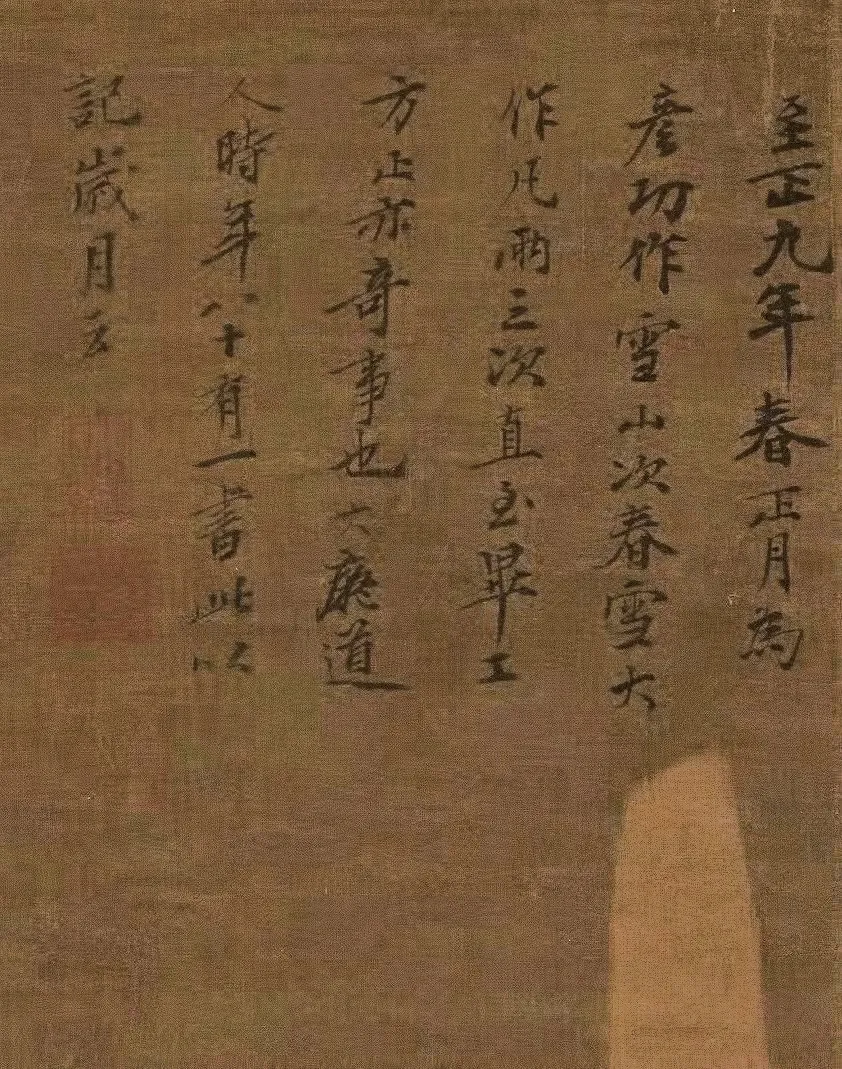

黃公望作品中,絹本與紙本并存,紙本運用略多于絹本。據其《寫山水決》記載:“好絹用水噴濕,石上槌眼扁,然后上幀子。礬法:春秋膠礬停。夏月膠多礬少,冬天礬多膠少”;“紙上難畫,絹上礬了好著筆,好用顏色,易入眼。”元絹可分粗細,粗絹做法在唐人《畫法要錄》中得以查閱:“唐紙則硬黃短簾,絹則絲粗而厚,有搗熟者,有四尺闊者。宋絹則光細如紙,揩摩如玉,夾則如常......”《九峰雪霽圖》作為絹本繪畫,材質細膩,經細緯粗,實為宋絹之法無疑。膠礬無多用,絹上礬多,則絹易脆不便保存。繪畫中途使用膠礬分染背面,礬多于膠,其呈現效果類似熟紙:畫面遠山邊緣自然整齊,墨線復勾痕跡消失;裝裱過程中,由于畫作礬多于膠,背景墨色隨操作次序的反復逐漸變淡。

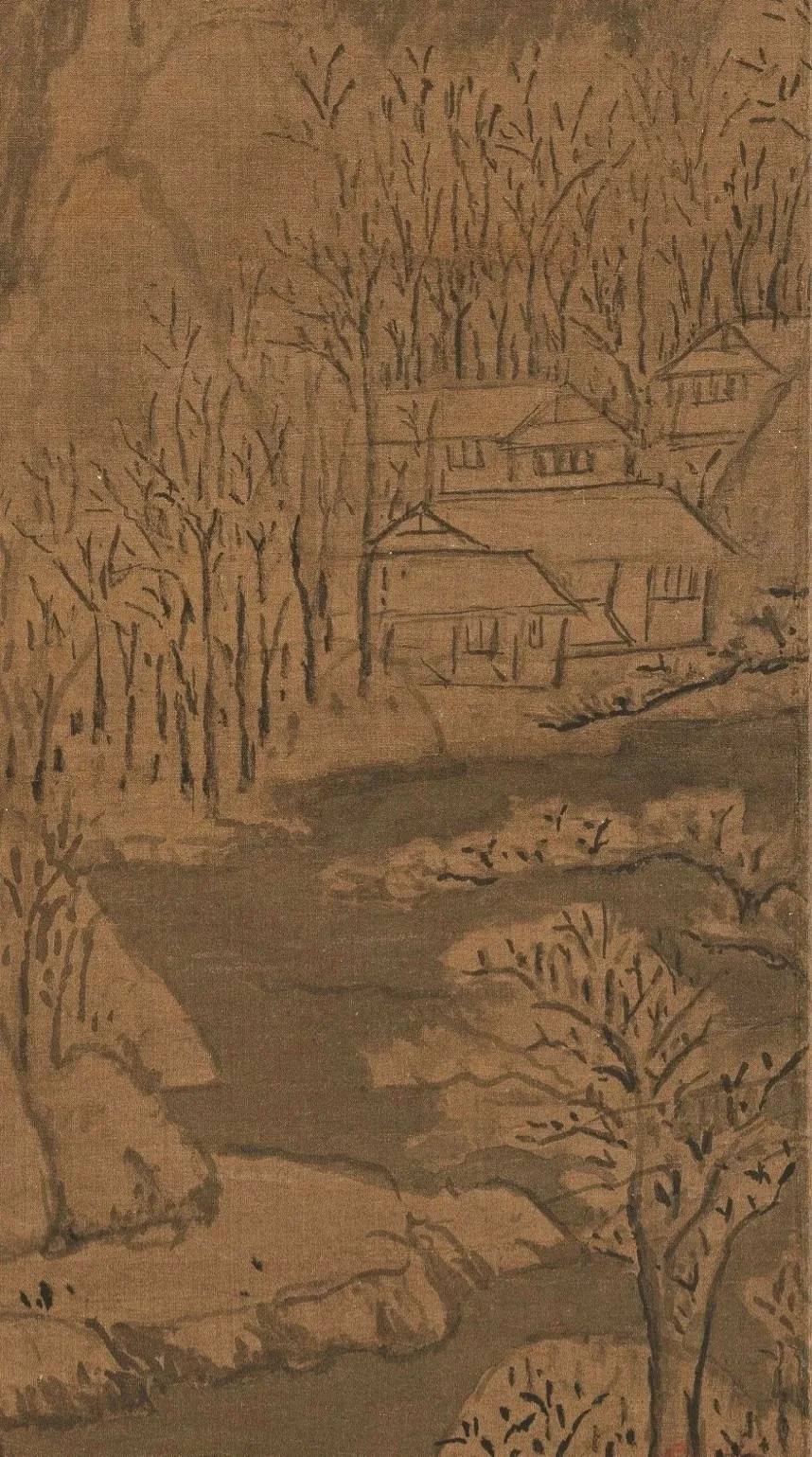

《九峰雪霽圖》采用淡墨構建山體結構,山石稍加皴擦;枯筆勾勒屋舍叢林的外部輪廓,通過罩染呈現有序的統一。山石構造的細致描繪,與山勢結構形成交錯;分染、罩染的繪畫技法,增強畫面流動性,點明雪景這一主題,用筆簡潔明了,意境深遠。作品氣息渾厚,展現了黃公望大膽描繪、細心收拾的繪畫技巧,章法上有著董源、巨然的影子,其書法用筆中明暗曲折的線條表現,反映了元代山水畫的典型面貌。

在繼承北宋全景式山水布局的基礎上,黃公望更加細致地刻畫了結構復雜多變的山勢、山路及屋舍小景。畫家以中鋒用筆為主,運用豐富的筆法來描繪具體物象,墨線有致而層次分明,極具筆韻。體現了黃公望學童時期,老師趙孟頫“書畫同源”理論對他的影響。集眾人之長且融會貫通,靈活運用,創造自己的繪畫特點。黃公望在宋代山水畫構圖的基礎上化繁為簡,重視線條與書法的聯系,重構布局,增強了線條書寫性。

同為“元四家”,黃公望與王蒙師出同門,繪畫風格極為相近。就整體布局而言,黃公望取材于真山水,大量的寫生經歷使其更能直觀面向自然尋求法度。《九峰雪霽圖》雜燴“三遠”之法,小景起步推向遠山的同時,細致描繪山谷河流走勢,“深遠、高遠、平遠”之法與意境完美交融。黃公望并非單純描述客觀具象,而是通過對畫面的重新構圖,使觀者感知不可直言的意象體會。《九峰雪霽圖》繼承了董、巨風格,但巨然的長披麻通過相互交叉的皴法來表現山石的厚重;而黃公望的線條則是相互影響、干濕交融的,兩者畫面氣息大相徑庭。

尚意風格的形成與影響

黃公望信仰新道教,其教義旨在讓信徒脫凡離世、云游四方。這種云游思想對他產生了極大的影響,云游過程中創造了大量作品。《九峰雪霽圖》正是這種孤寂感的完美體現。畫面中房屋等世俗景象愈多,傳達的情感愈顯孤獨。以動寫靜而山更靜,這種表現手法更能體現出對黃公望而言超然于物象之外的道教出世思想理念。

風格的形成存在于獨特的文化修養中,元人尚意的風氣充斥整個社會。從宋蘇軾對繪畫提出新的見解之后,文人將山水畫視為生活中的高雅追求,畫法也產生了實質性的蛻變。山水畫技巧的進一步完善,以及文人士大夫的審美趨向轉變,山水畫從此走向表達內心意趣的道路。

元代文人并非沒有殷實的家境,然文化政治背景的相同,求全于亂世的文人士大夫,身處官場卻依然向往林泉。在道教的影響之下,依附于物質思想的藝術創作,元代繪畫大都展現山川、漁夫等孤寂題材,通過畫面來表達自己的歸隱之情。

《九峰雪霽圖》體現了黃公望的內心思緒與其深厚的人文修養。正如清人張庚在《圖畫精意識》所云:“是圖大癡極經營之作,無平日本色一筆,洵屬神話,可直奪右丞、營丘之席。”俞劍華在《中國古代畫論類編》中提到“氣者,心隨筆運,取象不惑。韻者,遺跡立形,備儀不俗”。以氣韻的角度分析《九峰雪霽圖》,幾乎不設重線刻畫水墨。畫面以簡練的藝術手法,描繪了大雪紛飛之景對人心靈的震撼,將雪景展現得淋漓盡致。王璜生、胡光華在《中國畫藝術專史—山水卷》中提出:“繼南宋劉、李、馬、夏之后,山水之變肇始于元代趙孟頫的‘托古改制’,成熟于‘元四家’的追求寫意,‘變實為虛’。”充分肯定黃公望對山水畫發展,特別是對元代山水畫寫意思想承前啟后的作用。

《九峰雪霽圖》是黃公望將具象景物與意象思維相糅合的藝術成果,元代特殊的社會結構,促使了黃公望創作思想的“天人合一”。他對真山水的繪畫探尋和“可游可居”的布局觀念,揭示了對山水畫空間結構的探索。以完整山勢構建畫面中心,選取全新視角表述筆墨構成,強調抒情性的表達,可謂是山水畫史上的重大突破。

朱良志在《南畫十六觀》中提到:“李日華記載:黃子久終日只在荒山亂石、從木深莜中坐,意態忽忽,人莫測其所為,又每往泖中通海處,看激流轟浪,雖風雨驟至,水怪悲詫,亦不顧。”通過實物寫景,黃公望形成了自己特有的藝術表現形式,《九峰雪霽圖》中蒼勁有力的筆法,淡雅高逸的墨法,證實了黃公望在筆法、墨法上的推陳出新。經過長期的實踐探索,黃公望在表達畫面意境上有了全新的理解,這對后人有著學習借鑒的作用。

作為中國歷史上首次以少數民族政權建立的王朝,經過與漢民族的融合及多元文化的交流,元代社會對文人畫的發展有著積極意義。元代山水畫所表現的,是對于生命存在的思索。思考存在價值,并展示于畫面之中,體現了意向思維的哲學性成果,是其獨特性的顯要展現。

元代山水畫寫意思潮的變革,包含山水畫由寫實到寫意的規律性變化,是特殊社會歷史背景下的產物。明代,以董其昌為代表的山水畫家,對元代寫意山水極為推崇,奠定了元代寫意思潮在中國繪畫史上的重要地位,保證了山水畫在歷史上的延續與發展。