陽朔縣巖質崩塌形成條件及失穩運動特征研究

王 斌,張漓黎,江 輝

(廣西壯族自治區桂林水文工程地質勘察院,廣西桂林 541002)

陽朔縣位于廣西東北部,桂林市南面,是享譽中外的廣西旅游名縣,有“桂林山水甲天下,陽朔山水甲桂林”之美譽。據陽朔縣地質災害詳查資料統計,歷年來陽朔縣巖質崩塌、危巖地質災害共計137處,占整個縣地質災害總數的32.7%,現存隱患點威脅人口2503人,威脅財產7900萬元。迎賓畫廊、碧蓮峰、白沙鎮燕子巖、高田鎮竹兜寨狀元步道、聚龍潭、金水巖等旅游景區內都曾發生過巖質崩塌并仍有危巖隱患存在。截止2020年統計在冊的陽朔縣巖質崩塌地質災害已造成7人死亡[3]。

本文以陽朔縣地災詳查資料為基礎,以陽朔縣巖質崩塌、危巖為研究對象,對其發育特征、巖體結構以及形成條件進行總結[1],并以陽朔縣鯉魚井社區涼水井將軍山崩塌無人機三維掃描點為例進行分析。

1 地質環境條件

陽朔縣巖溶地貌面積837.55km2,占縣域總面積的65.1%。巖溶區內石山林立,海拔200~500m,相對高差50~300m。石山間溶蝕洼地、峰林谷地、河流沖積平地交錯分布,地勢較平坦,以峰林谷地、峰叢洼地地形為主。境內巖溶地貌根據成因類型可分為剝蝕—溶蝕地貌、構造—溶蝕地貌、侵蝕—溶蝕地貌、溶蝕—堆積地貌,河谷階地—侵蝕堆積地貌為覆蓋型巖溶區,均有巖質崩塌發育。發育地層以泥盆系中上統中厚層—厚層灰巖、白云巖為主,巖溶發育,主要巖溶形態有巖溶大泉、落水洞、溶洞、巖溶地面塌陷等,巖溶垂向發育強烈,灰巖山體表面風化裂隙和豎向溶隙發育。

2 發育特征

2.1 發育高度及規模特征

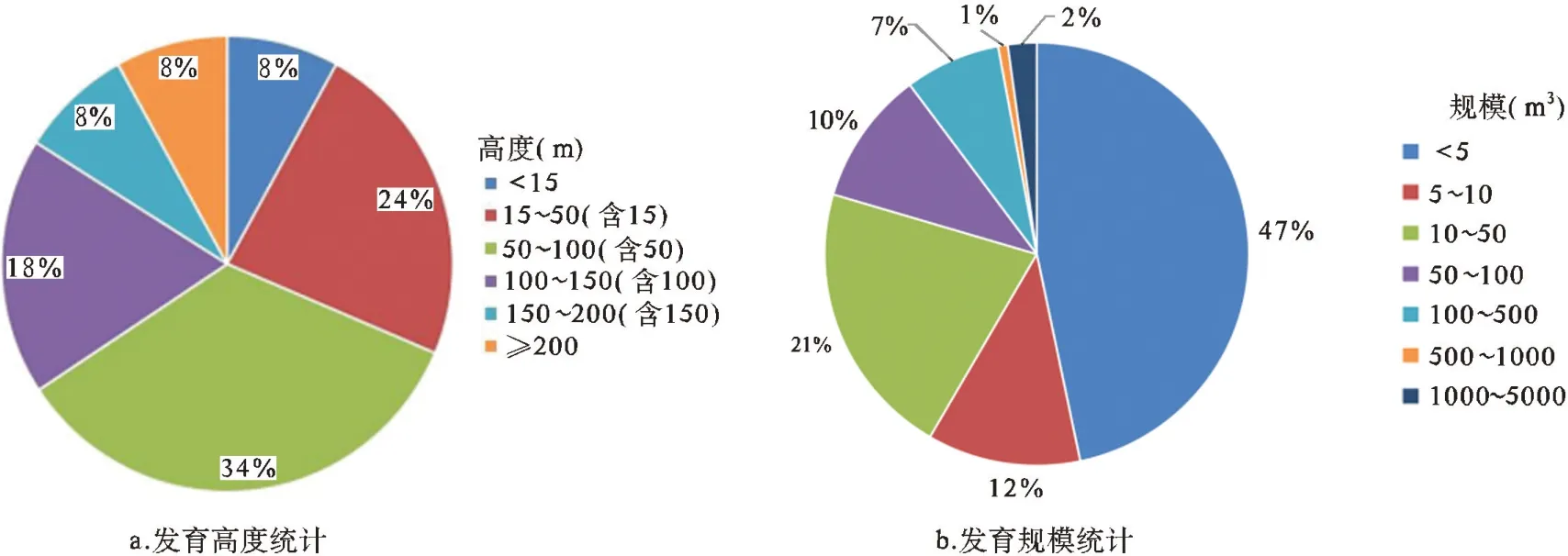

陽朔縣山體標高一般122~605m,坡腳標高一般108~406m,相對高差約3~317m,巖質崩塌絕大多數發育在碳酸鹽巖區灰巖山體中上部,分布相對較集中,多呈群體和面狀分布,絕大多數原崩塌處現狀仍存在危巖體。危巖體分布高度以大于50m 為主,其中有34%分布高度在50~100m 范圍內。巖質崩塌、危巖規模均為小型,最小0.01m3,最大可達4750m3,絕大多數在500m3以下,如圖1所示。

圖1 巖質崩塌、危巖基本特征統計

2.2 控制結構面特征

據陽朔縣地災詳查資料統計,區內巖質崩塌主要為墜落式。碳酸鹽巖巖體走向以北北西為主,節理裂隙發育主要傾向為北東東(NNS)、南西西(SWW);地層主要傾斜方向以西向為主,原生層理面主要傾向方向為南西西(SWW)—北西西(NWW)。傾角大多為60°~80°,僅小部分傾角近90°;層理面較平緩,傾角以10°~40°為主。節理裂隙長度一般3~10m,間距一般0.5~5m,寬度一般1~40mm。節理裂隙較平直,密度約0.2~5條/m,部分裂隙面有紅褐色鐵質或泥質充填。

3 形成條件

3.1 地形地貌

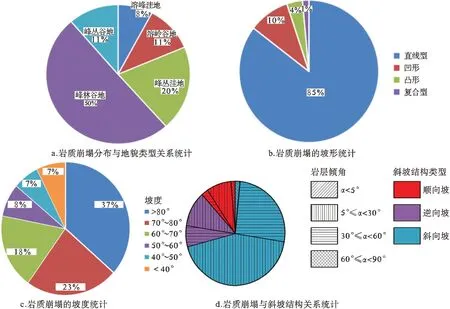

對陽朔縣巖質崩塌、危巖數據進行統計分析,發育最多且發育密度最大的地貌區為溶蝕堆積峰林谷地地貌(圖2a),微地貌主要為山體陡坡和陡崖,縣內85.4%(117處)的巖質崩塌發育于坡度大于80°的直線形斜坡(陡崖)上(圖2b、2c)。通過對比分析,緩傾逆向斜坡、近水平逆向斜坡、近水平順向斜坡更利于巖質崩塌、危巖形成(圖2d)。

圖2 地形地貌對巖質崩塌的影響

3.2 地層巖性

陽朔縣巖質崩塌最發育的地層為泥盆系中統唐家灣組(D2t),共57 處,唐家灣組面積為164.86km2,占比19.67%,發育密度為0.35處/km2,巖性為灰—灰黑色厚層狀灰巖、白云質夾燧石灰巖,節理裂隙和巖溶發育。其巖層厚度大,剛性強,受力易發生脆性形變,產生與巖層面貫通的剪切結構面,在強烈卸荷作用下,裂隙或者結構面擴張或貫通,最終碎裂成塊狀結構。

3.3 地質構造

陽朔縣經歷多期構造發展階段,形成了錯綜復雜的構造格架,總體構造構架以南北向為主,輔以南東—北西向構造,局部地層扭轉產生次級東西向斷裂。受構造影響,巖體構造裂隙發育,完整性較差,更易形成崩塌和危巖。根據野外調查數據統計,距離構造不大于1km范圍的危巖(巖質崩塌)有103處(包括一些性質不明斷層),1~3km范圍內的有34處,大于3km范圍以外數量為0。在一定程度上,陽朔縣巖質崩塌、危巖的分布趨勢與構造線發育方向一致程度較高。

3.4 降雨

降雨是巖質崩塌的重要外部誘發因素之一。降雨入滲使結構面間充填物或膠結物潤滑、膨脹,破壞巖體之間的力學聯結,使結構面加寬加深;雨水沖刷掏空危巖體底部的泥土、砂石,進一步使與母巖初步脫離接觸的危巖體失去支撐;在雷雨、爆破等振動動力因素觸發下,失穩崩落[2]。

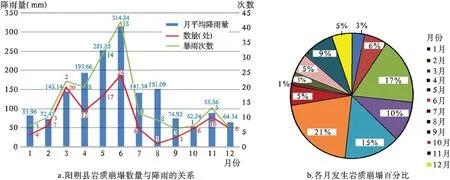

陽朔縣巖質崩塌主要發生在每年的3~6 月份(圖3a),占全年發生崩塌數量的一半(圖3b);5~6 月份是降雨量最多、暴雨次數最多的月份,與地質災害高發期吻合[3]。

圖3 陽朔縣巖質崩塌與各月降雨關系

3.5 生物作用

陽朔縣灰巖山體大多生長灌木,局部巖體裸露,坡體覆蓋層很薄,植物根系多深入于巖石的裂縫中,生長過程中根系不斷增大,使巖體裂隙不斷擴大,最終導致巖塊與母巖分離形成危巖。危巖形成后,在自重和其他外界條件下,危巖體從山體墜落,形成崩塌。

3.6 人類活動

陽朔縣內人類工程活動主要有修路、建房、采石施工(現狀大多已關停)等。修路、切坡建房一般采用爆破施工,爆破產生的震動使山體原有裂隙變寬,同時形成新的次生裂隙,再加上人為切坡使自然坡體變陡,利于危巖體形成;當巖體受到振動破壞超過巖體平衡力時,危巖從山體滾落,形成崩塌。

4 失穩方式及運動特征

通過數據統計,陽朔縣巖質崩塌失穩方式主要有墜落式、傾倒式和滑移式[4],運動方式主要為墜落、滑移—傾倒—滾落和傾倒—滾落。其中墜落式最多,達111處,占比81.02%;滑移式7 處,占比5.11%,傾倒式19處,占比13.87%。

區內墜落式巖質崩塌多從60°以上的陡崖上部或頂部起始,以較大初速度墜落至下方坡腳或斜坡后滾動、跳躍,直至速度為0[5]。巖塊崩落過程中可能會與山體相撞,導致巖塊碎裂成小塊并發生彈射。

滑移式崩塌多發生在坡面大于55°的陡坡,其軟弱結構面傾向與坡向相同,在重力作用下危巖體向臨空面滑移,當重心滑出斜坡后形成崩塌。運動形式為滑移—傾倒—滾落,起始運動形式為滑移。

傾倒式崩塌多發生在山體陡崖處,危巖體以垂直節理或裂隙與穩定母巖分離,受傾覆力矩作用,以危巖體下部為支點,發生轉動性傾倒運動。解體的巖塊沿斜坡翻滾而下,運動距離較墜落類短,運動形式為傾倒—滾落,起始運動形式為傾倒。

5 無人機三維掃描實例分析

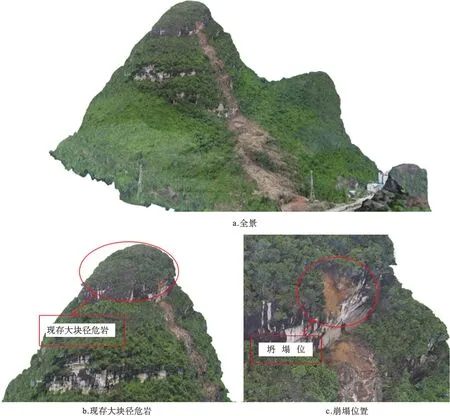

陽朔縣地質災害詳查中對陽朔縣鯉魚井社區涼水井將軍山崩塌進行無人機三維掃描,下面以該崩塌為例分析其形成原因及其失穩運動特征。

該崩塌是溶蝕堆積地貌典型巖質崩塌地質災害(圖4)。崩塌所在山體坡度較陡,覆蓋層很薄,局部基巖裸露,國道G321依山而建;巖溶發育程度中等;西側0.2km處有一性質不明斷裂。山體成錐形,山頂高程約445m,山腳谷地標高約150m,高差約295m,坡體上部為陡崖,中、下部斜坡55°~70°,主崩方向205°。出露地層為泥盆系中統巴漆組(D2-3b)深灰色薄—中層狀灰巖,中—微風化,屬較硬巖,巖層產狀285°∠16°。根據結構面統計結果,該處主要發育兩組裂隙,分別為J1:165°∠73°,長度5~12m;J2:78°∠80°,長度5~30m。

圖4 陽朔縣鯉魚井社區涼水井將軍山崩塌無人機三維掃描影像

該處崩塌巖體溶蝕嚴重,風化程度強烈,又因臨近斷裂帶,節理裂隙發育;危巖體半懸空,加上連日降雨,使巖體自重增加,內部粘結力降低,抗剪強度降低,從山體上部墜落形成崩塌。崩塌體墜落后與上部山體撞擊發生彈跳并碎裂成多塊,最終滾落至山腳,該崩塌的運動方式為彈跳—滾落式。

6 結論

通過對陽朔縣境內137處巖質崩塌、危巖的調查研究,總結了其規模、發育高度、控制結構面等發育特征,分析了地形地貌、地層巖性、地質構造、降雨、生物作用、人類活動等形成條件,及墜落式、滑移式、傾倒式巖質崩塌失穩運動特征;最后以一處巖質崩塌為例,進行無人機三維掃描并分析其形成原因及其失穩運動特征。