基于綜合遙感的人工智能地質災害探測新框架

唐 寧

(廣東省地質災害應急搶險技術中心,廣東廣州 510080)

地質災害是地球自然過程中產生的重大不利事件,如崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地面沉降等,造成重大生命損失和財產破壞。中國山地面積占國土總面積的65%左右,地質條件復雜活躍,是世界上山地災害最嚴重的國家之一。最受威脅的弱勢群體遭受著最嚴重的地質災害。2018 年,全國發生地質災害約3000起,直接經濟損失達14.7 億元。地質災害區大多集中在在中國西部[1]。

易受地震斷裂帶、活火山、斜坡等影響的地區,在強降雨的情況下,可確定為滑坡風險地區。目前,國家有關部門建立了疑似山體滑坡數據庫,已確定的高風險地質災害區域超過30 萬處,未來[2]發生的可能性很大。根據Brabb[3]的研究,如果能在滑坡事件發生前識別出問題,至少90%的滑坡損失可以避免。國務院辦公廳強調,需要充分利用遙感數據支持地質災害,包括災害預防的各個階段和方面[1]。顯然,滑坡早期數據庫對于重大危機下的滑坡定位、災害預防和對特定區域的高度關注具有重要意義。然而,由于《自然[4]》中高度隱蔽、突然性和破壞性的特征,一些潛在的滑坡尚未被確定。換句話說,與未知的滑坡趨勢相比,識別出的潛在滑坡數據庫只占非常有限的一部分。一般來說,我們對已知數據庫進行的研究既不徹底也不完整。地質災害防治仍然是一項艱巨的任務。

一般來說,主流的地質災害檢測方法可分為兩類,一類是基于專家知識的傳統方法,另一類是基于遙感技術的方法。

大部分的研究都是建立在通過空間或統計數據分析,找出滑坡的制約因素和滑坡的發生。Pardeshi概述了傳統方法,如基于庫存的制圖、啟發式方法、概率評估、確定性方法、統計分析和多準則決策方法,包括降雨閾值模型和其他基于物理的滑坡易感性模型[5-6]。與滑坡發生相關的滑坡制約因素的選擇方法很多。然而,這些方法嚴重依賴專家知識,這往往是主觀的,耗時和費力的。而提取的特征往往局限于淺層信息,無法表達人們經常理解的語義信息。

遙感技術也被用于地質災害的測繪、監測和探測[7-10]。衛星干涉合成孔徑雷達(InSAR)可以提供從處理大量雷達衛星圖像中獲得的地面位移估計。應用小基線亞群InSAR 技術計算了金坪子滑坡[7]的時間序列變形。他應用InSAR技術和地面專業監測方法識別地質災害[8]。遙感光學圖像也可以看作是一種有用的工具。在文獻[9]中提出了一種基于多數投票和多尺度分割相結合的滑坡清單制圖框架。InSAR 和光學EO 數據被用于在應急管理的所有階段(緩解、準備、危機和恢復[10])的滑坡繪圖和監測。

近年來,隨著大數據和人工智能技術的快速發展,神經網絡方法應運而生并成功應用于滑坡易感性評價領域,而將其應用于地質災害檢測與預測的研究較少。

與之前的工作不同的是,考慮到目前防災的現狀,我們在本研究中試圖回答以下兩個關鍵問題:一是我們如何利用人工智能來探索和研究已確定的疑似滑坡數據庫?二是如何利用已知數據樣本的知識,廣泛有效地預測和探測潛在的滑坡隱蔽點?為了找出這些問題的答案,在本文中,我們的貢獻主要包括以下三點:

首先提出了一種基于InSAR和高分辨率光學遙感影像綜合遙感技術的山體滑坡人工智能探測新框架。將這兩種機制結合起來,通過實驗發現可以有效提高地質災害檢測的效率。該框架應用現有數據庫知識,擴展了簡化的滑坡預測方法,并在中國金沙江白格滑坡預測中得到了成功的應用和驗證。

其次詳細討論了如何通過對具有一定數據特征的樣本子數據庫進行分類,逐步構建包含異構數據融合的樣本數據庫。

最后提出了一種確定地質災害隱患類型、空間位置、活動規律,形成地質災害隱患分布圖的綜合識別模型。

1 提出了框架

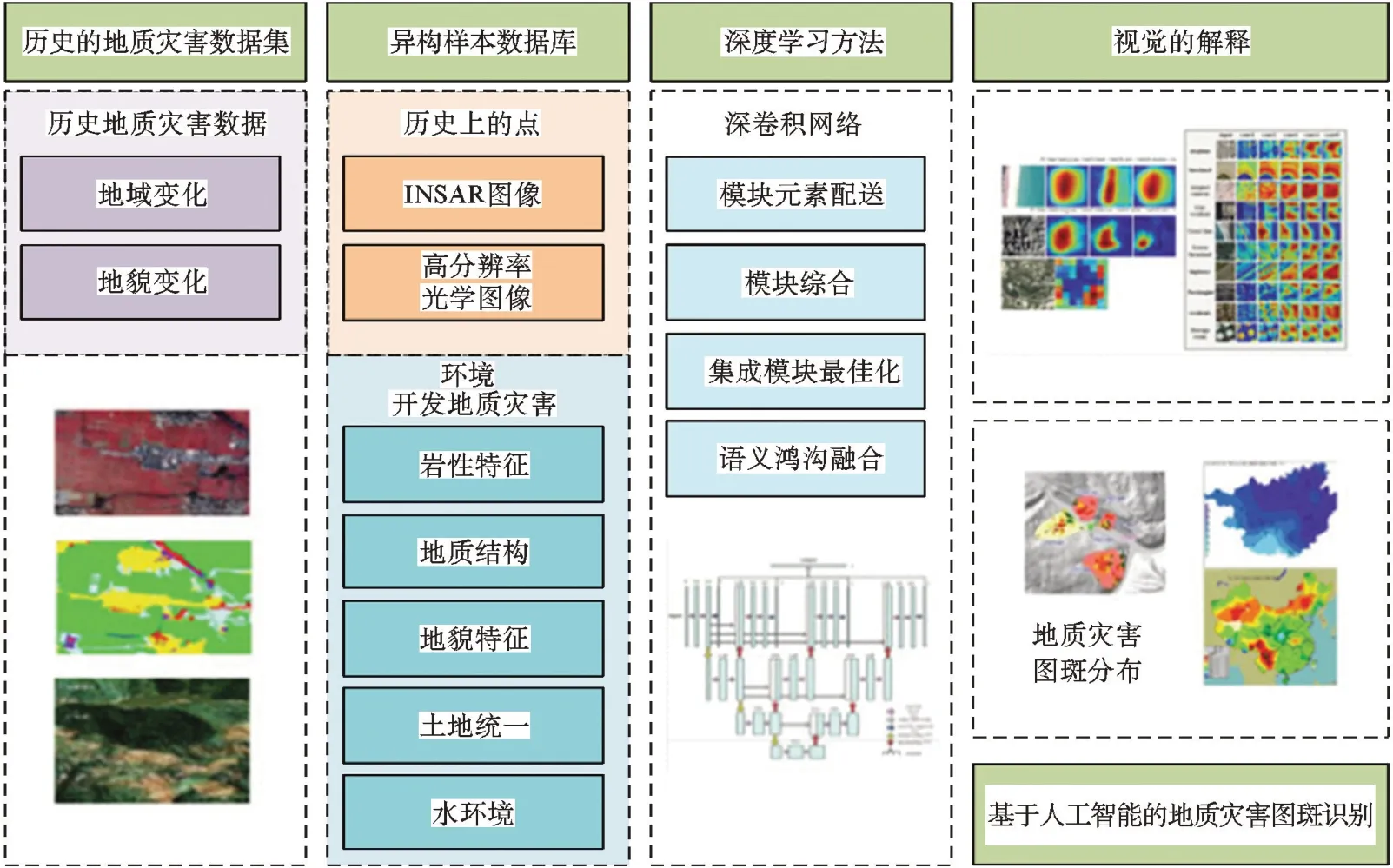

利用InSAR 和高分辨率光學遙感圖像,提出了一種綜合遙感技術的人工智能山體滑坡探測新框架。高分辨率遙感主要用于地表條件,包括地形、覆蓋和地面類型等基本信息的獲取。然而,InSAR 通過測量表面位移來表征表面變形。兩者結合深度學習方法的應用,分別從形態和變形的角度判斷是否是滑坡。所提出的方法有以下五個主要步驟,如圖1所示。

圖1 擬議架構概述

隨著基于深度學習和大量樣本的智能地質災害識別方法的探索和研究,綜合利用遙感光學影像大數據、InSAR 產品等地理地質相關服務數據,可以對專家知識進行總結和提取。同時,高性能計算使大規模預測成為可能,提高了識別效率。同時,基于人工智能的識別地質災害可以研究和探索通過廣域空間的變化范圍大的時間跨度下,結合地質災害樣本數據記錄的專家、地形數據和居民區、道路、橋梁、城鎮供水系統等。基本地理數據,如土地利用、土地和空間規劃和其他數據、智能礦山地質災害的特點是相對一致,并進一步自學來分析邊坡可能的運動方向,形式和影響地質災害的范圍可以提高早期滑坡識別的可靠性和準確性。

具體來說,更多的研究基于以下領域的框架不需要進一步開展:

首先是影響因素與地質災害的相關模型。專業知識的指導下,我們能夠設計一個密集的深度學習模型,專家知識作為先驗信息嵌入深度學習網絡,或融合異構信息設計不同類型的網絡中提取一個真理的特征,然后通過多層感知集成它們。該模型加速了算法的收斂速度,減少了訓練樣本的數量,最終提高了算法的性能。異構信息包括關于地形、地貌、地質、氣候、水文、人類活動和其他因素的信息。

其次是地質災害風險評估模型及關鍵因素的評估與監測。在各種典型地質條件下,不同因素對地質災害的影響不同。基于特征反演技術,研究了地質災害影響程度評價模型,確定了各種典型地質條件下關鍵因素的閾值。

傳統的地質災害識別方法高度依賴主觀專家知識,需要耗費大量的人力和時間來逐一識別危險區可能發生的地質災害。與傳統的框架相比,本文提出的基于人工智能的框架具有以下三個方面的優勢:

一是專家知識的總結和突出。在專家知識的指導下,通過對歷史地質災害樣本的研究,可以獲得地質災區發現和風險評估的模型。當樣本很少或沒有樣本時,建立一個基于語義信息的模型來實現專家知識的外顯語法表示。

二是專家知識的推廣和應用。該框架采用了專家知識的綜合集成和一般規則與特殊場景的綜合考慮,提高了模型的適用性;此外,模型的客觀性和大數據處理能力的優越性提高了框架的應用價值。

三是發現新知識,更新專家知識。機器學習/深度學習建立了影響因素與輸出結果的相關模型。通過與專家因果分析模型的比較,可以發現專家尚未掌握的新規則。經過專家評估/實地調查,新知識將進一步豐富具有原始認知的專家知識庫,并以另一種方式反饋優化的機器學習/深度學習模型。

2 異構數據庫融合和樣本數據庫構建

2.1 示例數據庫內容

異構樣本數據庫的構建主要包括兩個方面。一是地質災害相關要素數據庫,二是地質災害相關要素數據庫算法數據庫的構建。元素數據庫是算法數據庫的基礎和前提,算法數據庫是元素數據庫的價值體現。

這兩個數據庫需要逐步積累和完善,通過積累、有針對性的模型增強、專家知識的普適性、新知識的發現來增加基本要素的數量和類型。元素數據庫的內容包括以下類型:

地形要素:山、坡、脊、河、湖等。地被要素:雪、植被(森林、牧場)、云等。人類活動要素:道路、橋梁、房屋等。

算法數據庫的設計是為了實現遙感大數據的各種任務的目標。以地質災害識別為例,算法庫的建設主要包括:

基于InSAR地質變形數據的地面沉降聚類區識別模型;

基于高分辨率遙感影像的地面要素識別模型,包括邊緣分割和目標識別模型;

基于元素分割與識別,高分辨率圖像校正模型實現了由于視角、光照、季節、地表覆蓋等因素的不同而導致的圖像不一致;

地貌要素的時變識別模型;

基于多源數據融合的地質災害識別模型;

地質災害風險評估模型和關鍵因素預警模型。

2.2 示例數據庫類別

具體來說,示例數據庫的內容包括以下四個方面類別:

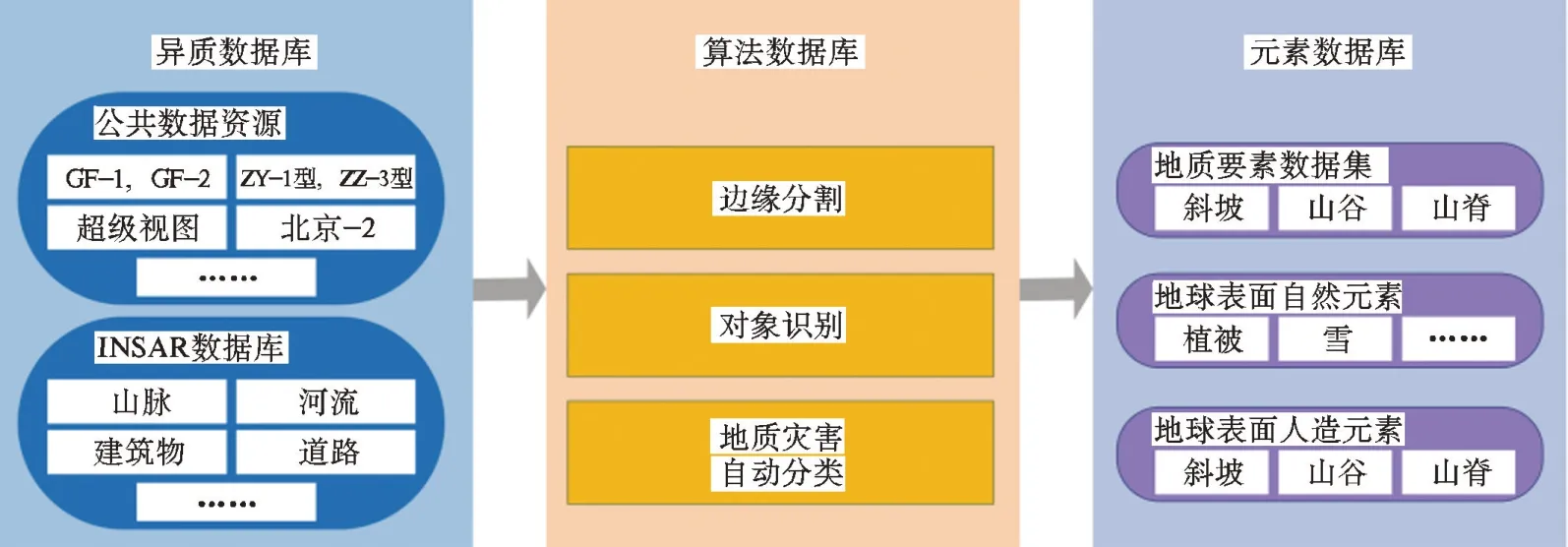

一是生成地質遙感元素庫。輸入素材庫分為兩類:一類是遙感影像公共服務數據集,如GF-1、GF-2、ZY-3等。這種類型的數據庫包含各種類型的地質元素但需要算法如邊緣分割、對象識別、自動貼標實現識別、地質元素的標簽,以及標準化預處理過程,如數字化和編碼的特征描述,最后,形成一個元件庫。第二類是單元素數據庫,但它可能不是遙感圖像。它需要通過尺度等各種圖像處理進行數字化和編碼變換和透視變換,最后構成一個元素庫(圖2)。

圖2 地質遙感要素數據庫

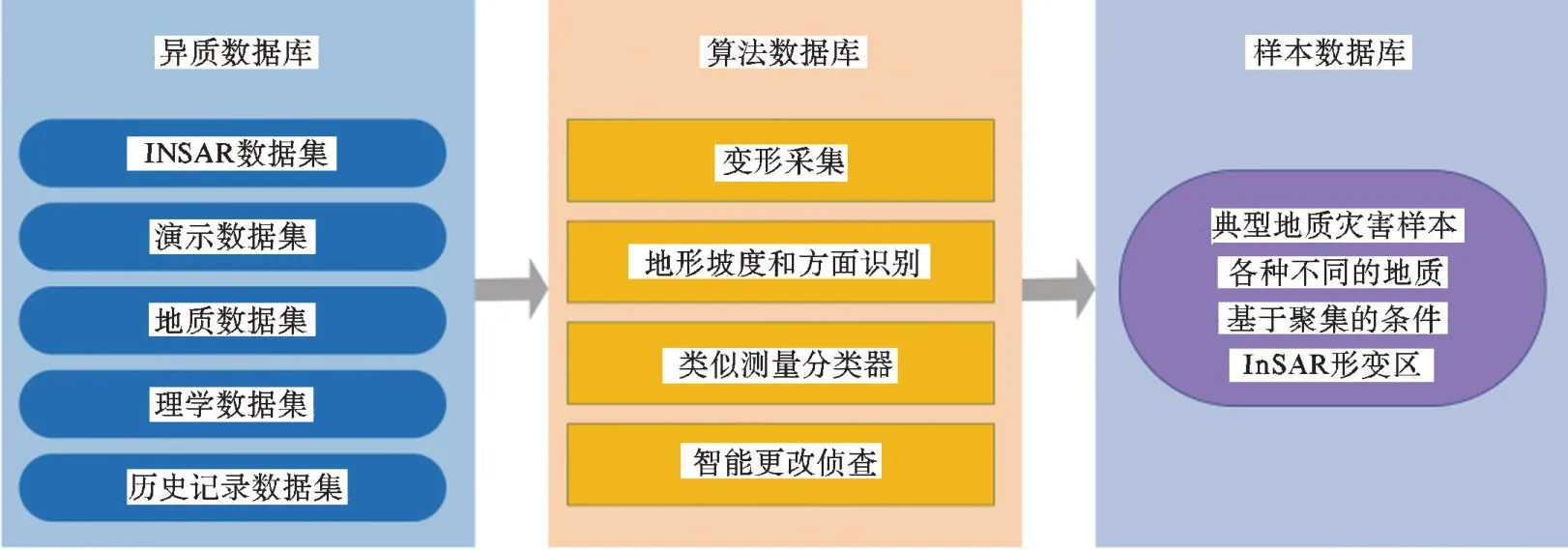

二是基于InSAR 數據的地質災害識別樣本庫建設。地質災害的典型特征是明顯的地面沉降變形,這與邊坡、地層等地質特征密切相關,歷史樣本的地質特征和變形特征為隱患提供了參考價值。因此,設計相應的算法模型,最終得到各種典型地質條件下基于In-SAR地表變形聚類的地質災害典型樣本(圖3)。

圖3 基于InSAR數據的地質災害識別樣本庫建設

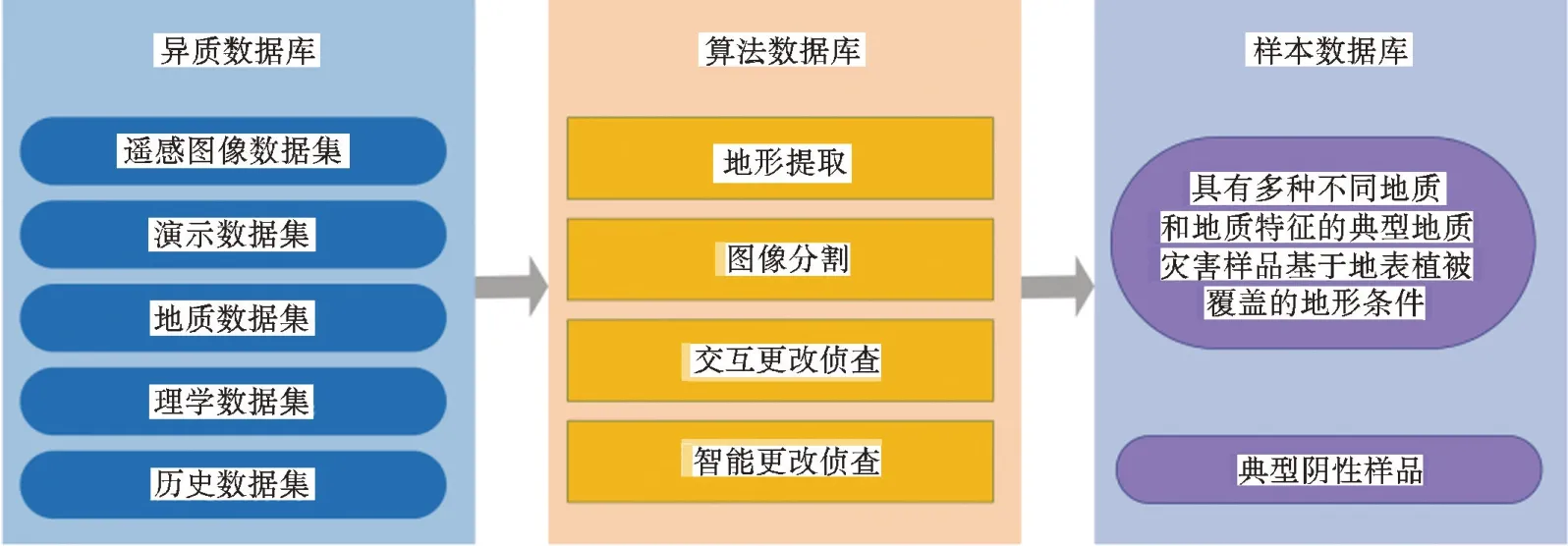

三是基于遙感影像的地質災害識別樣本數據庫的構建。基于時段遙測遙感圖像,圖像配準后,通過邊緣分割、目標識別相同的目標和時間變化對表面覆蓋,結合梯度計算,和斜率識別的數字高程模型(DEM)數據,積極的和消極的樣本構造地質災害。負樣本包括道路、房屋等人工開挖山體造成的土方堆積變化以及山體體積的時間變化如四季。我們可以借助地質數據和歷史樣本識別和標記地質災害級別(圖4)。

圖4 基于遙感影像的地質災害識別樣本數據庫

四是多源異構信息融合的地質災害識別樣本庫建設。在更多類型數據的基礎上,通過數據融合技術,不僅構建了地質災害類型、等級及其影響因素的典型樣本,而且構建了各種典型地質條件下地質災害觸發的關鍵影響因素和閾值。數值樣本為識別和關鍵要素的關鍵監測提供了基礎(圖5)。

圖5 多源異構信息融合的地質災害識別樣本數據庫

2.3 數據庫構建過程

一是數據采集、標簽、標準化、存儲管理。首先,采集經遙感處理的地質、地形、地面覆蓋物(道路、橋梁、房屋、積雪等)的各類圖像(遙感類型)需要對圖像進行傳感,并通過視角、照度、變形等對其進行歸一化處理。然后通過邊緣檢測、目標識別、分類/聚類、自動標注等,實現基本元素樣本的生成。最后,通過統一編碼、抽象生成等存儲和檢索處理,構建樣本元素數據集的文件存儲。

二是專家知識的正規化。在樣本庫建立的初期,專家知識具有極其重要的指導價值,有必要將專家知識轉化為可以被機器學習利用的規則。具體來說,它包括如下的設計:

首先確定影響因素。當樣本數據集較小時,很難定量地分析影響因素與結果之間的相關性。同時,機器學習/深度學習模型的收斂性難以保證。因此,有必要利用專家知識選擇影響因素,并進行適當的預處理和數字化,使模型具有快速迭代的適用性。

性能指標設計和標簽準確性審查。機器學習/深度學習的模型性能很大程度上取決于成本函數的設計,性能的衡量取決于需求的應用程序。這樣,將專家知識對結果的判斷和分級轉化為成本函數的設計。隨著樣本的增加,成本函數、性能指標等也會相應調整。

專家知識的整合與修正。針對不同的數據集,設計相應的模型和訓練算法,構建算法庫。例如,在InSAR 數據集上,利用二維濾波模型識別地表變形群;結合DEM 高程數據、地層/地質數據、歷史樣本數據,設計并訓練貝葉斯分類器,實現地質災害風險等級的評估。在遙感影像數據集上,通過邊緣分割、目標識別、時間變化規律識別、地質災害識別等模型,建立了地質災害正、負樣本算法庫和樣本庫。基礎上掌握更多類型的異構數據,如InSAR 圖像數據集,時段遙測遙感圖像數據集,地質/地層數據集,和DEM 數據集,我們需要設計集成學習和多源異構融合的深度學習模型實現一個樣本庫構建,包括關鍵因素和算法模型。

3 總結

本文提出了一種基于綜合遙感的地質災害探測人工智能框架。該方法通過高分辨率遙感圖像變化檢測,對滑坡形態、地表覆蓋變化進行研究,研究災害的形成、發展,揭示潛在的災害情況。利用InSAR監測獲取災體地表變形,表征邊坡的運動變形狀態,確定滑坡的大小、活動階段和發展趨勢;嵌入式深度學習算法從災害情況、當前變形情況和潛在災害情況進行全面判斷;自動、高效地實現了災害發生前的早期識別。框架中的主要程序,如樣本數據庫的建立,面向對象的表面覆蓋變化檢測,智能綜合識別方法也在我們的研究中得到充分的研究。該框架將很快應用于貴州省、西藏省、四川省的隱性災害檢測項目。