解讀能源變遷歷程,助力碳達峰碳中和

楊艷梅

黨的十八大以來,面對錯綜復雜的國際國內形勢,以習近平同志為核心的黨中央明確提出要深入推動能源革命。通過不斷深入推進能源革命,我國正在從能源大國變為能源強國,能源生產和消費方式正在向清潔、低碳、安全、高效的方向轉變,開始步入高質量發展的新征程。著眼新時代的發展要求,如何通過圖書向公眾更好地介紹世界能源發展的歷程、能源技術的變遷以及我國的能源安全新戰略,引導公眾自覺節能減排,成為出版界的重要使命之一。2022年3月,山東科學技術出版社出版的《能源的變遷與放射性技術》一書,恰好可以較好地完成上述使命。該書是“科學與文化泛讀叢書”中的一種,該叢書由中國科普研究所副所長顏實編審主編,國際科學史研究院通訊院士、中國科學院自然科學史研究所研究員郭書春先生擔任顧問。

遠古的人類能夠用火和取火之后,就認識到了柴薪的價值,能源也從此一路伴隨著文明的發展而發展。現在能源可以說是國民經濟的命脈,但能源的生產和使用也會引起環境污染和氣候變化問題。也正因此,讀者朋友非常有必要知曉甚至深入了解能源發展的歷程。《能源的變遷與放射性技術》一書較詳細地介紹了各種能源的發展歷程,從煤炭、石油、天然氣、電能等傳統能源,到太陽能、風能、海洋能、氫能、地熱能、生物質能等新能源,并單獨介紹了核能的開發歷程以及放射性技術的發展和應用。從內容結構上看,這本書是一本能源“三合一”的科普讀物,即書的內容分為三大篇:能源篇、核能篇、放射技術篇。筆者曾經從事過科普圖書出版工作,通讀該書后,認為該書主要有以下幾個特點。

一是該書內容提綱挈領、通俗易懂、圖文并茂。比如,作者在圖書一開首就寫出“能源的分類”,區區一個分類就寫出了5種分法,足見作者的功力。第一種分類是讀者非常熟悉的,即“一次能源”和“二次能源”;再把“一次能源”進一步分類,分為“可再生”和“不可再生”的能源,讀者對此也不會感到陌生;當然,還有較為簡單的分類,如“清潔能源”和“非清潔能源”,等等。如此多的分類知識,會令讀者感到條理非常清晰,使該書的“解惑”之用一目了然。

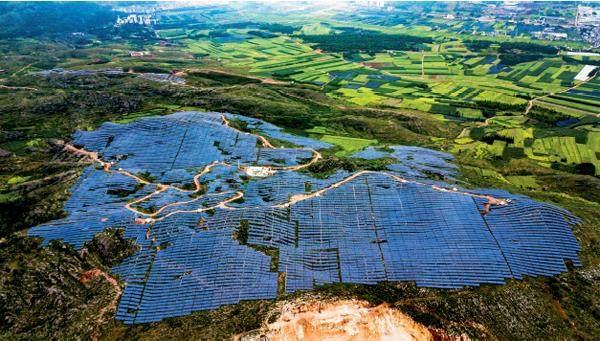

二是該書梳理了常規能源技術的發展歷程。從傳統的煤炭、石油、天然氣,到今天最基本的電能技術,以至五花八門的新能源技術,書中都詳細羅列出來。比如,像利用太陽能的各種技術,該書都詳加述說,甚至還介紹了太陽帆。書中介紹的“太陽帆”有兩種,一種是20年前紅了一陣子的可用于照明的太陽帆,巨大的“帆”懸在高空,可把太陽光反射到地球的表面,所以這種“太陽帆”就像人造“小月亮”;還有一種是利用太陽輻射驅動航天器飛行的“帆”。由此可以看出,作者能夠關注到科研界的最新研究進展,能夠對科研成果進行科普化闡述,同時還對尚未進入實用的新技術做了介紹。尤其是,書中從碳排放的角度對各種能源技術做出了中肯的評價,并主張低碳生活,以保護環境,惠及子孫。這是我們每位讀者都應該努力做到的。

三是該書濃墨重彩介紹了核能技術和放射性技術。由于核能技術的特殊性,《能源的變遷與放射性技術》一書特設一篇——“核能”,包括核能技術的科學基礎,對民用和軍用核能技術的發展做了較為全面的介紹。人類應用核電的歷史已經有60多年了,應該說,核電已成為比較成熟的技術,為人類貢獻著放射性物質中的巨大能量。當然,在管理好核電技術方面尚有改善的余地。在核能技術中,受控熱核技術還是一道難度不小的難題。了解這些知識,對于人們全面評估核能技術的應用是有很大意義的。

與核能技術的應用相類似,放射性技術的應用范圍也越來越廣,特別是在醫藥衛生中的應用一直受到重視。比如,現在醫院里經常做的一些檢查,公眾可能不知道采用了哪些技術,翻看此書就能有所了解,比如醫學示蹤技術。另外,還有考古學中經常用到的碳-14年代測定技術,而半衰期非常長的鈾-238則可以用來測定地球的年齡。19世紀對地球年齡的看法,物理學家、地質學家和生物學家所持有的看法是不同的。地球年齡究竟是幾千萬年還是幾億年呢?借助鈾-238,才使這個19世紀的“公案”得以了結。由此可見,“科學”斷案并非虛言。

四是該書并不諱言技術的雙刃劍效應。隨著人類能源需求量越來越大,能源技術的發展也越來越快,能源的消耗除了滿足了人類的需求外,也帶來了一些問題。比如,像酸雨這樣的“老式”污染一直受到重視,還有越來越嚴重的溫室效應。本來,溫室效應是法國大科學家傅里葉(曾提出傅里葉分析)發現的。傅里葉發現太陽輻射本身并不能使地球的氣溫達到如此高的程度,經過認真分析,他斷定是因為大氣層的(“溫室”般的)作用。但是,他卻未能預見到如今嚴重的“溫室效應”,即由于大量的“溫室氣體”被排放出來,使大氣溫度快速升高。可見,科技的發展既給人類帶來了繁榮和便捷,但也可能帶來困惑與隱患,我們應該讓科技為人類造福,趨利避害。

五是該書注重科學文化融合。《能源的變遷與放射性技術》一書引經據典,在對煤炭、石油、天然氣的介紹中融入了一些歷史文化知識。比如,在介紹煤炭的時候寫道:“漢文帝的妻弟少年時曾入山挖煤,歷經苦難。據說,曹操筑銅雀臺,曾儲藏了數十萬斤煤炭;李時珍也曾多方考察煤炭的性能。戊戌變法的維新人物譚嗣同曾參與籌辦開采煤礦;孫中山制定《建國方略》,也專門提到煤炭工業。”這樣的文字,既可以開闊讀者的眼界,又能增加圖書的文學味道。再如,在與煤炭有關的名人中,書中著重介紹了北宋著名文學家蘇軾和他寫的《石炭》詩,這首詩是我國最早專門以石炭為題的詠煤詩,抒發了蘇軾對煤炭的珍愛之情。

當前,氣候變化成為全球最受關注的環境焦點問題,綠色低碳發展日益成為國際共識,全球能源轉型勢在必行。此時,《能源的變遷與放射性技術》這本書的出版能夠幫助公眾了解能源技術的發展,樹立綠色低碳發展理念,進一步認識到科技創新對推動節能減排以實現碳達峰和碳中和的重要作用。