基于BIM全生命期管理平臺的建設信息化解決方案

文:劉農光,郭偉,鮑豐,楊帆,史一峰丨蘇州市軌道交通集團有限公司

蘇州市軌道交通集團從BIM技術應用落地入手,完成了BIM設計協同管理平臺、BIM建設協同管理平臺的搭建應用、試點建設了BIM車站智慧運維管理平臺,以一套標準、三大平臺為依托,以數據為載體,將工程建設與信息化技術相融合,通過實現軌道交通工程全生命期業務與流程全覆蓋,切實解決工程建設和運維期間的難點與痛點,提升了全生命期精細化管理水平,為未來智慧軌道交通發展提供了一種解決方案。

為貫徹“交通強國”的發展目標、落實《中國城市軌道交通智慧城軌發展綱要》的工作部署要求,提倡深化BIM技術在基礎設施的設計、建設、運維等全生命周期的應用,促進新興信息技術與城軌交通業務的深度融合,推動城軌行業數字化、智能化和網絡化發展。蘇州市軌道交通集團以在建4條線路(6/7/8/S1線)為載體,信息共享為核心,全面開展了BIM平臺與應用體系建設工作。通過建立軌道交通技術標準體系、打造軌道交通BIM應用管理平臺、開展設計、建設階段BIM應用,切實服務于蘇州市軌道交通的規劃、勘察、設計及工程建設和運維等業務領域,利用BIM技術,優化蘇州市軌道交通建設與運維管理流程,提高建設與運維質量和管理水平。

一、信息化建設目標

蘇州軌道交通信息化建設的總體目標是結合蘇州軌道交通全生命周期的需求,深入研究BIM、云計算等新技術,探索管理、生產、商業的新模式,開展BIM、物聯網等技術的創新應用,獲得較強信息技術創新能力,為蘇州市軌道交通全生命周期管理提供新的方法和平臺,工程信息化應用達到國際先進水平,并掌握關鍵自主知識產權,增強核心競爭力,實現跨越式發展。

在信息化發展趨勢和背景下,在已有成果基礎上,拓展、創新,深化研究BIM全生命周期應用,促進行業管理改革和創新,跟進技術腳步,形成完整管理思路和管理方法,為其他工程技術和管理落地提供重要參考。

二、信息化建設規劃方案

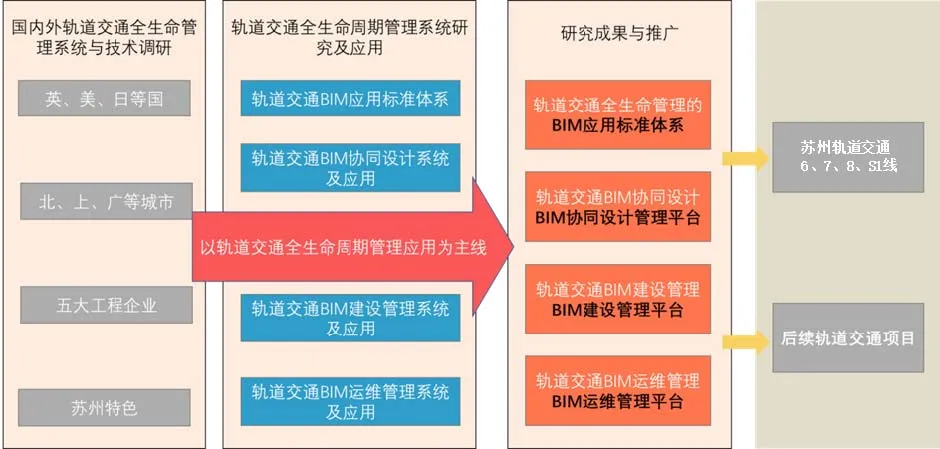

圍繞企業信息化建設目標,建設方案分為三個層面:一體化頂層規劃與設計、數字化平臺開發與集成應用技術研究、工程示范與成果推廣。根據上述三個層面,研究擬分三階段開展:一是主要完成基于BIM的軌道交通全生命管理模式研究,以及相關數據標準、管理標準研究;二是主要完成軌道交通設計、施工、運維平臺的開發,以及面向軌道交通全生命周期數字化集成應用技術研究;三是結合典型工程開展成果應用并完善系統。

第一階段,在充分調研國內外軌道交通及部分工程建設央企等信息化、數化管理應用的先進經驗基礎上,結合“十四五”發展戰略和信息化發展規劃、未來技術發展方向、本項目的研究定位和依托項目情況,充分考慮通用的技術、系統和標準以及本項目與已有信息系統的關系與接口,利用BIM、大數據、云技術、物聯網、移動互聯網、智能化、IFC標準、虛擬仿真、數字移交、資產評估等技術,對本專項的技術方向、路線、總體架構進行深入研究和頂層設計。在此基礎上,開展基于BIM的軌道交通全生命周期管理模式和關鍵技術標準研究。

第二階段,基于頂層設計和系統總體架構,采用符合發展趨勢的現代信息技術及應用軟件平臺(商業或自主研發)完成軌道交通設計、施工、運維平臺的開發,以及面向軌道交通全生命周期數字化集成應用技術研究。

第三階段,結合蘇州軌道交通在建的6、7、8、S1線工程進行成果應用。通過典型依托工程試驗應用,不斷總結完善研究成果,并為進一步推廣應用打好基礎,總體規劃路線如圖1所示。

圖1 蘇州軌道交通集團信息化總體規劃路線

三、信息化產品選型

隨著BIM技術在國內外的快速發展、完善和新一代信息技術的逐漸興起,兩者間相互深度融合,共同促進企業數字化轉型的趨勢日益明顯。蘇州市軌道交通集團立足BIM技術與新一代信息技術的融合方式,分批分階段在各條線路開展各項應用,提出了多項落地應用解決方案。

一是通過設計階段的業務全梳理和管理流程再造,研究一整套線上三維協同設計業務流程,保障數據安全前提下的設計全過程管理,構建了軌道交通BIM協同設計管理平臺,將全部在建線路的設計管理業務逐漸轉為線上開展,并搭建三維協同設計環境,在平臺上實現三維協同設計與設計施工一體化應用;二是通過集成工程建設期各板塊的業務數據,將建設業務數字化,以各項建設期動態管理數據為驅動,構建軌道交通BIM建設協同管理平臺,實現業務全場景覆蓋、流程全閉環處理,提升軌道交通建設管理水平,并通過接口協議,實現與協同設計平臺數據間的互聯互通和用戶無感、免密方式的跨平臺登錄,真正實現了設計施工一體化管理;三是以BIM模型數據和GIS數據為基礎,在建成的車站內試點搭建基于BIM的車站智慧運維管理平臺,整合運維期各類動態數據,以具體運維事件驅動標準化運營維護業務流程,為站內運維人員輔助服務,實現智慧化運維管理。

四、信息化實施過程及應用系統內容

2014年,蘇州軌道交通從3、5號線建設開始,逐步開啟了BIM技術的研究和應用。經過幾年的努力,BIM在蘇州軌道交通中的實踐應用,經歷了從“原始簡單”的管線碰撞檢測到嘗試“高大全”建筑全生命周期BIM應用的“進化”。

根據軌道交通項目建設管理業務的主要特點,蘇州軌道交通建立了一套符合自身管理特點的企業級BIM應用標準體系,保障軌道交通項目全生命期數據的規范性和一致性,明確各階段BIM應用創建要求、數據要求、實施流程、技術要求、成果要求等,并于2020年6月起上線和試點搭建三大信息化管理平臺。

(一)協同設計管理平臺

蘇州軌道交通協同設計管理平臺將軌道交通建設項目的各項設計工作標準化、智能化,平衡協調設計項目成本、質量、進度三大控制目標,著眼于設計總體院、設計工點院的設計行為和設計成果的標準、規范管理,通過協同設計管理平臺的技術,提高軌道交通總體設計管理的深度和精度,實現參與設計的單位的行為統一、成果一致、文檔全局管理的效果。

平臺的主要亮點如下:

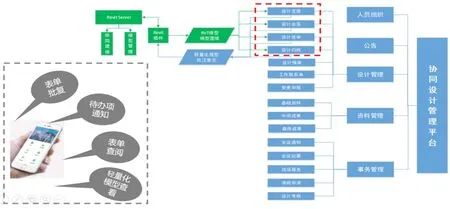

亮點1:打通從工可到竣工交付的全過程設計管理。實現了BIM協同設計與工程項目管理的一體化,為業主、設計總體單位、設計工點單位、監理單位、施工單位、專業承包單位等各參建單位提供了統一的協同設計管理工作平臺(圖2)。

圖 2 協同設計管理工作平臺

亮點2:實現廣域網環境下跨階段、跨單位、全專業的設計協同。突破了BIM模型跨區域、跨單位、跨專業協同融合、異構數據集成、模型數據標準化管理等技術難關,搭建圖元級協同設計環境,實現了在任何時間、任何地點對工程模型和文檔的協同溝通和安全訪問。

亮點3:實現網頁端、移動端輕量化模型瀏覽、審查、批注。依托平臺實現設計工作流程標準化和跨終端、跨平臺、輕量化圖形引擎技術,使得設計參與方可從電腦網頁端、手機移動端來查看輕量化模型及批注,有效降低BIM數據對專業軟件和專業設備的依賴。

亮點4:Revit Server協同建模,實現設防權限細分。通過對Revit端向Revit Server服務端的請求響應中進行抓包處理,對抓包數據進行基于用戶權限作修改后再放行等技術上創新,補足了Revit Server對用戶權限管理的弱項,開創性的實現了BIM軟件的本土化。

(二)建設協同管理平臺

充分結合軌道交通工程建設、運維需求,著力解決信息模型傳遞共享以及如何實現精細化管理,BIM建設協同管理平臺通過與現有的工程管理系統融合,充分發揮工程管理系統的多任務協同管理、計劃提醒預警、工序標準化以及物料庫存管控等優勢,實現管理流程化、標準化。此外,通過平臺搭建的智慧工地系統,結合人工智能、大數據分析等技術,最終形成單兵智慧系統,輔助管理決策。

平臺具有亮點如下:

亮點1:集成工程管理系統,進行數據互通,實現精細化管控。平臺將工程管理系統中的多任務協同管理、計劃提醒預警、工序標準化以及物料庫存管控等數據,同建管平臺的BIM輕量化展示進行整合,實現各參建單位間的數據交互。

亮點2:結合GIS技術,提升BIM表現效果,從宏觀到微觀全方面展示。平臺線路地圖模塊集成BIM+GIS,提高了可視化效果和管理效率,優化了BIM和GIS應用功能,利用GIS的宏觀尺度上的功能,提升BIM表現效果,并拓寬BIM應用范圍。

亮點3:集約管理設備廠商,構建數字資產庫,為運維移交打下基礎。針對設備廠商族及相關文檔的收集和管理設置設備管理模塊,結合物聯網技術,對設備全過程信息進行采集,形成設備完整的履歷信息,構建企業級數字資產庫。

亮點4:建設期物料管理,確保材料供應需求。綜合分析各大物料的統計數據,在web端通過圖表進行數據匯總和展示。通過對進場材料進行登記、填報,并生成二維碼,對進場設備進行物料控制,確保建設過程中材料供應。

亮點5:數字化文檔管理,提升項目管理效率。提供包括技術文檔、質量文檔、管理文檔等文檔資料的自動歸集管理及智能檢索查詢功能,通過規范的文檔管理流程有效提升工程資料管理效率,并能通過權限控制管理文檔對不同用戶的可見性。

(三)試點車站智慧運維管理平臺

平臺以本單位主數據為數據基礎,繼承設計階段、施工階段數據,整合運維期間各類動態數據,對接車站各專業運營數據,實現全方位信息融合和車站運維數據的三維全息展現(圖3),以統一服務提供給東方之門站一站雙控制室,以數據驅動標準化運營維護業務流程,并輔助運維人員作業和協同管理。

圖3 三維全息展現數據示意

采用可視化智能交互設備(圖4),提升管理人員工作效率,功能包括觸控操作、面部識別和智能模糊搜索等。

圖4 智能交互設備

五、信息化建設成效

基于企業設計-施工-運維管理一體化信息平臺,以及定制化的企業管理制度和企業級標準體系,蘇州軌道交通把四條新建線路的全生命期BIM全專業應用作為重要抓手,已經取得了一定的成效。

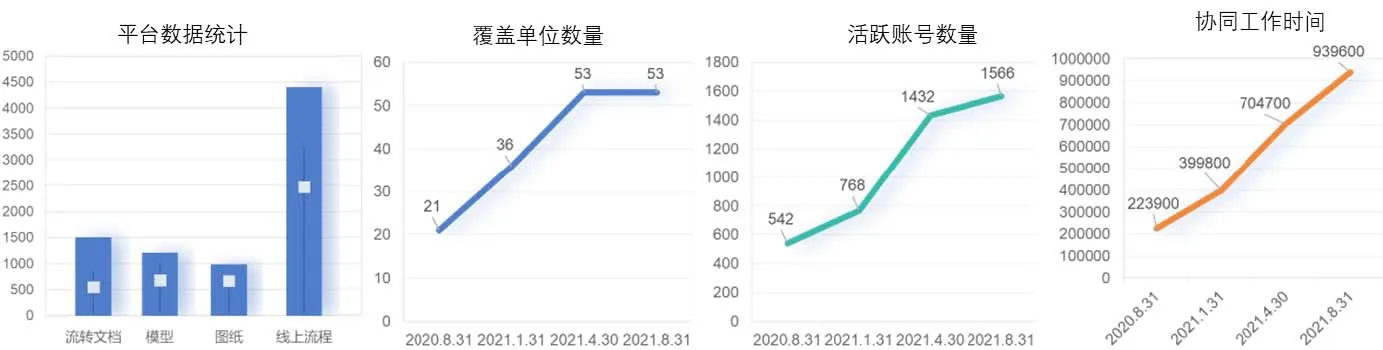

平臺應用成效方面,截至2021年8月底的平臺數據統計(圖5)顯示,蘇州軌道交通各線路通過協同設計管理流轉設計文檔1502份、模型1214個,圖紙986張,線上流程4400條,通過協同設計平臺參與協同工作的單位達到53家,常運行賬號1566個,通過平臺進行協同工作時間達到939600小時,真正實現了BIM協同設計管理的落地應用。

圖5 協同設計平臺流轉文件、流程及賬號數據統計

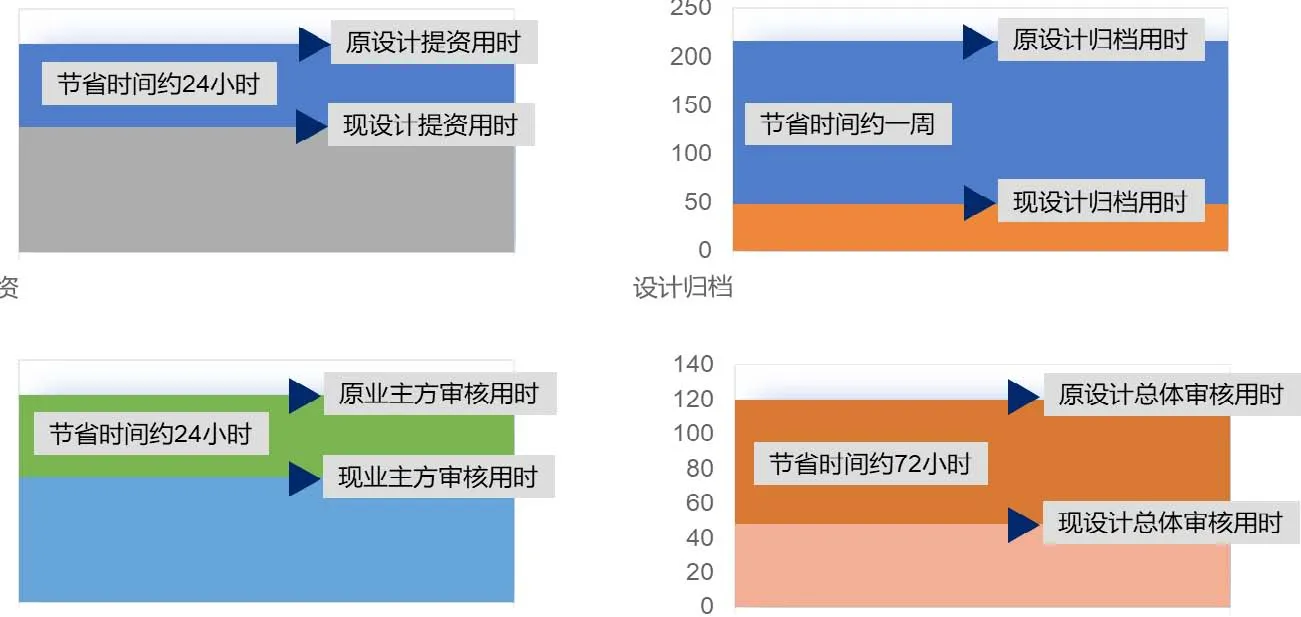

以單一設計流程為例,借助協同設計平臺,設計跨單位提資節省時間約24小時,設計總體單位設計審核節省約72小時,業主設計審核節省約24小時,設計成果歸檔節省約一周左右,實現了設計管理效率的提升(圖6)。

圖6 協同設計平臺對設計管理效率的提升效果

借助建設協同管理平臺的廠商族收集系統,采集施工機具、機電設備的全過程數據信息,形成了完整的產品設備履歷,數據形成工程企業級數字資產庫,給運維階段的數據調用提供前提條件。結合具體運營維護管理需求,智慧運維管理平臺通過整合運維期間各類動態數據形成運維數據庫,并對運維數據進行綜合分析與深度挖掘,著力解決現場需大量重復勞動的工作效率提升問題、站務事件快速處置問題等實際需求,提升城市地鐵的安全管控能力,提升優質服務能力、提高運營管理能力。

設計階段應用成效方面,通過對對車站周邊環境利用傾斜攝影技術創建實景模型,反映線路周邊場地情況,對車站設計方案進行可視化分析,快速推敲建筑提量和完成空間優化設計評審,并采用可視化編程技術快速創建地下管線模型,并在建模軟件中一次性生成三維模型。通過對裝修設計方案進行效果渲染,進行直觀方案比選和空間效果優化,確定最終方案。以及在BIM模型中直接對風管、水管、電纜橋架進行預制尺寸設置,在工廠直接加工,錄入參數信息及編號。施工現場不需切割、焊接,直接按編號拼裝組合,提高了施工效率。

施工階段應用成效方面,蘇州軌道交通集團積極探索優秀工藝做法,開展施工階段BIM試點應用。在部分車站分模型深化階段與模型指導現場實施應用階段進行應用。充分發揮BIM技術和三維掃描等新技術融合應用的優勢,在車站出入口頂面終端定位、孔洞復核和預留、車站土建竣工交付方面,提供創新解決方案。

運維階段應用成效方面,基于已建成的東方之門站,開展智慧車站和智慧運維管理平臺的試點工作。基于車站實際建設情況和已有模型條件,開展車站現場竣工復核,完善BIM模型,實現數字孿生竣工模型移交,達成運維管理平臺試點建設的數據前提條件。基于東方之門站的BIM模型,開展乘客站內導航應用試點。乘客在站內掃描貼設的二維碼,即可享受基于定位和模型輕量化漫游所帶來的導航服務,導航前往各出入口、衛生間、服務中心等。

蘇州市軌道交通信息化建設的路線,是通過BIM標準體系與平臺建設,實現可視化設計、工廠化生產、裝配化施工、數字化資產四大目標,打造軌道交通數字化精品工程。蘇州市信息化建設,并非純粹的照搬其他城市的實踐路線,而是總結提煉國內其他城市的成功案例、有效舉措和落地應用模式,結合蘇州軌道交通數字化的本地特色,摸索出一條適合蘇州市軌道交通建設管理需求的技術路線。同時,企業信息化建設應當立足長遠目標,利用軌道交通城市覆蓋優勢,以“智慧軌交”作為“十四五”重點,以BIM數據為核心,以資產數字化為主線,挖掘軌交全生命周期數據共享價值,與相關部門對接開展數字孿生城市CIM平臺共建,主動服務于新型智慧城市建設。