清至民國時期湘西苗族墟場 選址的影響因素

田觀圣

苗族墟場作為一種集市貿易,其選址除了受到人口、交通等常規因素影響,還受到了苗族傳統經濟文化、政府治苗政策的影響。其選址不但解決苗人生活所需,也使得苗人觀念產生變動,伴隨國家權力的深入,奠定了“苗疆”現代地方行政布局雛形,漢族的深入,改變原有苗漢分布,對苗族社會產生了巨大的影響。

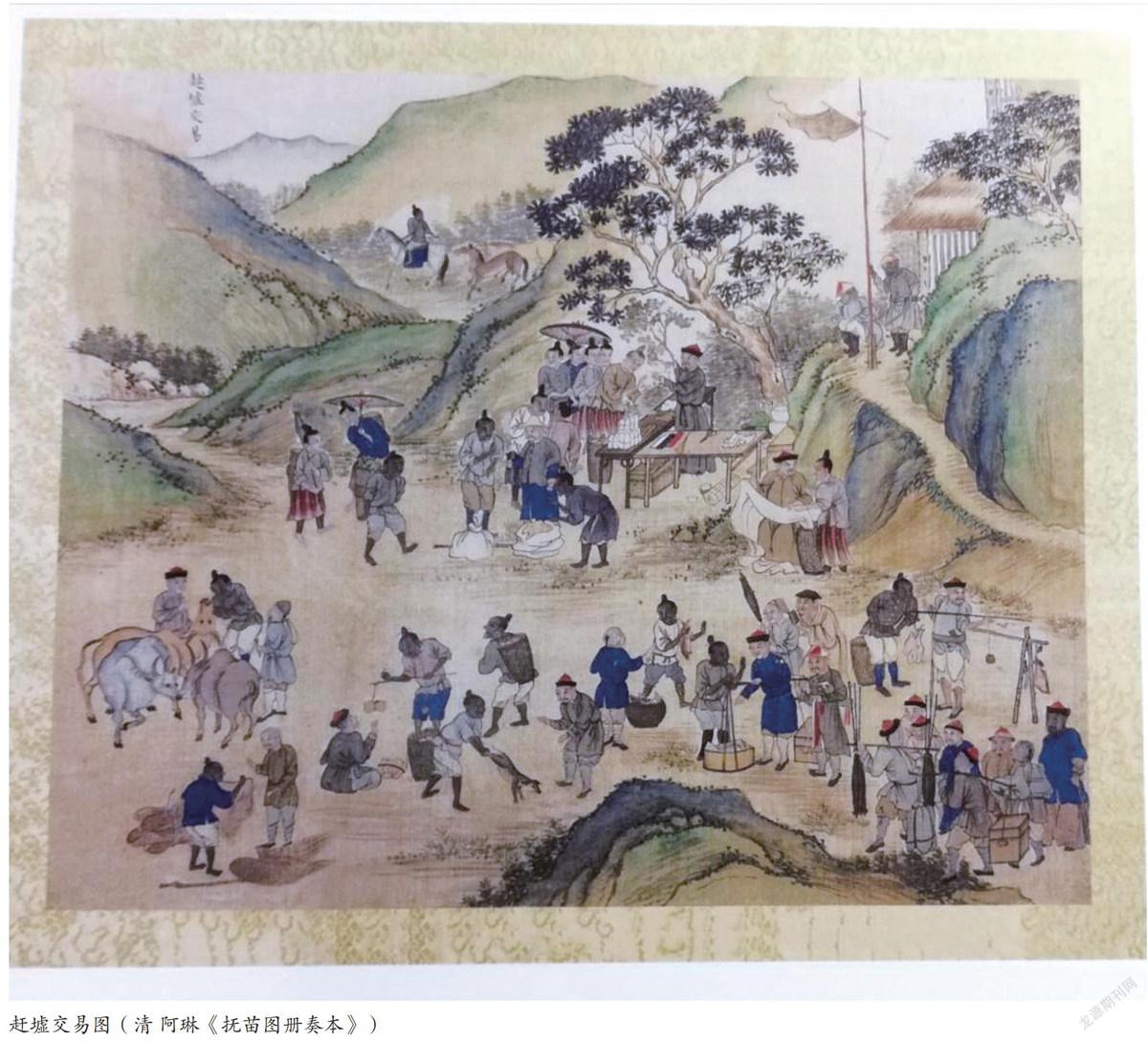

集市貿易是人類社會發展到一定程度而出現的一種商品交換形式。在湘西地區被稱為墟場,也稱“趕場”,其產生的歷史深遠。湘西作為一個土家族、苗族聚居的少數民族地區,清至明國時期,因為族群分布以及歷史政策等因素,大致可以分為以土家族聚集的土司控制地區和以苗族聚居的化外“生苗”地區。

影響苗族墟場選址因素

市場選址布局往往受到多種因素左右,有市場選址的普遍因素,也有因歷史文化差異所造成的獨特因素。湘西苗族墟場的選址有墟場選址的共性:交通、人口、資源,也有其獨特性:防苗、苗漢關系、地方勢力爭奪。

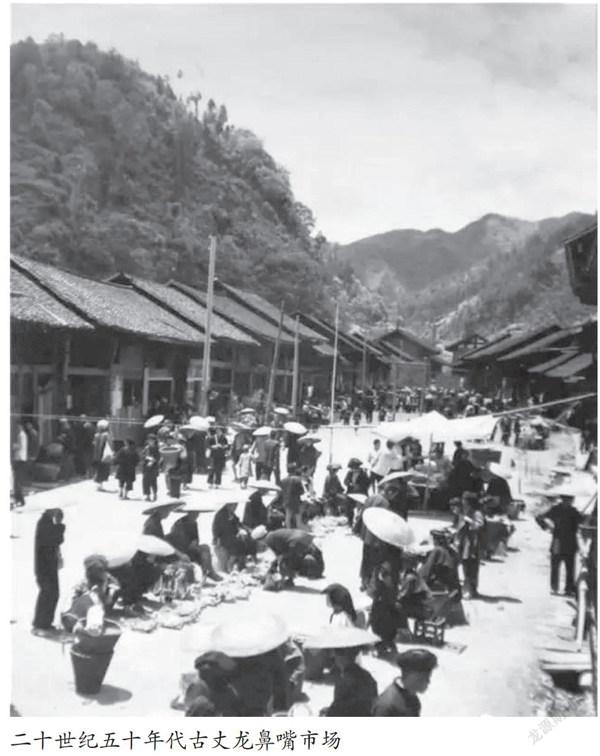

交通線的變遷。商品貿易匯集離不開便捷的交通,墟場作為一個商品交換的場所,通達的交通是選址的首要因素。如花垣雅橋場“清朝時期苗族人民在此河面上始建石墩木橋,橋上起屋蓋瓦,擺攤設點,成為墟場的中心,命名為鴉橋,解放后將鴉橋雅化為雅橋。”而環顧苗族墟場,越是繁榮的墟場,其交通線的匯集密度越大。古丈的龍鼻嘴場,“在湖南省古丈縣西南,與乾城(吉首)縣交界,有官道經之,”同時又至保靖大巖、葫蘆的道路匯集,成為保靖古丈乾城三縣交界地帶最繁榮的墟場之一。而交通不便的墟場常常難以為繼,吉首丹青場,1948年地方紳士倡議開設丹青場,因地處邊遠交通閉塞,墟場輻射面小而未成。

交通在不同時期,其發展程度有所不同,苗族墟場最初產生在沿苗族邊緣臨河的碼頭,“今永綏廳治城,臨酉水上源,下流迅速,故自治城花園(花垣),開舟順流極駛,其自下而上,雖舟行不易,而終竟一水之便,且早路使捷。”清朝后期苗族因為境內地勢起伏不平,大河數量少,河運不發達,其墟場的設立主要依靠陸路交通,各種官商驛道的交匯;民國時期,隨著現代公路交通修建,苗族墟場選址開始沿公路設置,如麻栗場,其原來設立在排達魯,清末民初時期搬遷到麻連,后多次遷移,直到1937年湘川公路通車,場址才穩定在現在的麻栗場。

屯政的建立與瓦解。“十年一小亂,六十年一大亂”是湘西苗族地區在封建時代的真實寫照,長期受封建地主階級的壓迫和屠殺,起義不斷。為防苗,清統治者在民苗交界區修汛堡,到民國屯防松弛,許多屯防碉堡漸漸演變為墟場。保靖水銀場原名水蔭場,雍正年間清朝政府為了鎮壓苗民起義抗屯,于水田區苗族人民進出要地水蔭場設有副臬臺,安扎大小營盤,駐兵一百二十余人,并將水蔭場立為首壩,修有右營衙門,所屬千總、把總、外委均來此朝貢,人員眾多,市場繁榮。墟場沿邊分布,苗人生活受影響,導致苗人常常越界騷擾。政府為安撫民心、維持穩定,滿足苗人日常所需,逐步放開墟場設置的限制,苗地內墟場增多。

但苗族墟場作為一個集市貿易,人流較多,成為人口信息流動中心,墟場常常成為苗人起事的聯絡點,而墟場上奸詐商人欺苗人不懂文書,常常對苗人進行盤剝,因此“諭旨,所以近民苗之往來而禁各寨私相接受,以防盤剝腹削意至深也,定期交易之場,仍由營屯弁兵時時鑒察彈壓,以平其爭。”因此苗防屯政的建立與瓦解是影響苗族墟場選址最具特色的因素。

地方的爭奪。墟場作為商品貿易的場所,勢必帶來一定的經濟效益,根據宣統《永綏廳志》記載:“上七里排大魯場,逢一逢六,每月六場,一場能出3000、4000千余串錢生意……”保靖復興場在民國時期有“飲食、南雜、客棧達十四家,桐油行五家,布匹、百貨兩家共有資金16.93萬元。”吉首乾州在抗戰時期“因墟場輻射面廣,上市人數一般萬人左右,最多達三四萬人。”墟場上交易貨物種類各異,交易的數目也各不相等,總體而言每場交易利潤非常可觀。最初墟場的設置,多是苗人的自發之舉,后來漸成規模,受到政府重視,納入官府管理。“各墟場之組織,均有‘場頭管理。即場之包征員,總管稅收事務。”墟場設立后官方的介入,墟場為政府所控制,每場所產生的稅收成為政府重要收入。政府初期具有較強的威信,對墟場的控制力度較強。到晚清民國時期,社會混亂,政府權威旁落,基層控制出現真空。而政府長期委任的“場頭”多系苗族地方豪強,有一定的勢力與權威,當政府對其控制較弱,其獨立性變強,墟場的發展也受這些地方勢力操控,墟場稅收入常常被“場頭”們私吞。保靖縣水田河場“系水田區苗族政治、經濟、文化的中心點,場址因各場頭、寨主、官商相互爭奪,曾經搬遷數次,最后定于大寨河壩即余化南(水田鄉鄉長)家門口,而位于永綏的麻栗場墟場其先后搬場五次,全系地方強人爭奪所”。直到1936年湘川公路通車,場址遷至距麻連2公里的公路旁才穩定。

因此,清朝至民國湘西苗族墟場常常成為各種勢力的爭奪焦點,其墟場地選址也就變動不止。

苗族墟場選址的影響

湘西苗族地區墟場的選址受到地理條件、政府政策變動等條件的作用,存在著不同的差異,這導致了苗族內部社會產生許多變化,對湘西苗族社會產生了重要影響。

解決生活所需,促進經濟發展。湘西苗族墟場貿易最初的形成是因為經濟的發展,剩余產品和私有財產的出現。但苗人的生產力有限,許多生活產品自身無法產出如食鹽,由此必須要和漢人進行交換。然而最初的苗族墟場多受上文所提及的防苗的影響,選址多在苗漢交界地帶,但苗族地區地域廣,而苗寨眾多,缺少市鎮,苗人居住遠離沿邊地區,交通的不便,造成“欲買者無地,欲賣者無方”皆是買賣困難的問題。由此恢復苗族內部墟場必不可少。

“在清代,縣內墟場場地多擇寨旁空坪,或搭草棚,或堆架亂石,貨物雜陳。買賣人或蹲或立,日曬雨淋。民國以來,農村小集鎮還漸形成,集鎮店鋪、街巷及空坪,便成了農貿墟場,并無公共設施。”湘西苗族墟場貿易,雖然規模大小不一,但是從長遠看來,對于湘西苗族的社會生產生活卻有巨大的促進作用。墟場作為商品聚散地,既將苗族社會中剩余的勞動產品集中起來,成為商品,彼此之間進行交換或者運往外界銷售。將苗人所需要的產品集中運到苗族里來,分不同的墟場將其銷售給苗人,解決苗人的生活生產需求,發揮了墟場的商貿作用。同時,苗人將自己所剩余的農產品和一些家庭手工業產品,如糧食、苗布、農具等,通過墟場進行交換貿易,轉化為其所需要的或者是商品,用于購買其他的生產資料,從而進行新的生產活動。由此墟場貿易滿足和實現了苗族的擴大再生產,促進的了社會生產力的發展。3FAA73BE-D317-40C1-A203-F806241D93E4

所以,苗族墟場貿易既滿足了苗人生活所需,同時也促進苗族地方經濟得到發展。

奠定苗族現代地方行政中心雛形。集鎮作為城市與鄉村的過渡聚落,人口多以經商為主的非農業人口,其是具有一定規模的工商業居民點。湘西苗族在“乾嘉苗民起義”后,清政府為了隔開苗漢,改“以漢治苗”的流官制為“以苗治苗”。實行屯田制,理清苗漢界限,在苗族聚集區邊緣設立許多防苗屯兵之地,后在此基礎上發展成為民寨。

民寨有軍、農、商,人口來源廣,位置多在交通便利的路、河旁,其商業集中、規模較大,因政府、軍事等原因,逐步發展成為城鎮,比如:清水江邊上茶峒因“永綏協”的移入,逐步發展成為一個綜合了商業、交通、文化、軍事于一體的小城市;花垣河旁的花垣因為“永綏廳”的移入,成為全廳的行政中心,而后發展成為花垣的經濟、文化中心。而苗寨中苗人事農無商,導致苗族有寨無城,且苗寨分散在湘西大山之中,依山靠田,方便農耕。苗寨規模小而散,聚族而居,大則不過百戶,小則五六戶,一般多為三五十戶,固缺乏形成城鎮的基礎。而苗族原有苗族的行政中心,在以屯田制基礎上劃分的苗倉中。苗倉設有苗守備、苗千總等苗官,駐扎有苗兵若干人,用于管束約束苗民,權力極大,據史料載:“該管界內苗人,聽爾約束,凡有田角細故,許爾秉公調處。如有不安分、作奸犯科者,即拿解本轄文武衙門。”因此苗族的基層行政中心為苗倉,而苗倉設置在苗寨之中。

直到苗族墟場的開設,漢人進入,形成商業聚集地,打破苗族單純的農業聚集;苗漢交流,有苗人脫離土地,進集鎮廢農習商,提高了非農規模,擴大了商人力量,使得墟場開始向小城鎮過渡。如永綏廳上七里的行政中心,從原來的“尖巖倉”遷入了麻栗場;民國時期,地方實行保甲制后,撤銷屯兵,麻栗場成立了太平鄉鄉公所。鄉公所作為民國基層行政機構,標志國家統治深入基層。

苗人觀念的變動,改變原有苗族苗漢分布。苗人事農,漢人重商,究其原因為二者立足基礎不同。苗人同姓聚族而居,多傍土地而遷,土地是其立足基礎;而土地是穩定的,阻礙了苗人的交流互動,因此苗人具有保守性;加上政府的屯防限制,苗人活動范圍僅限于苗族聚集區內,“只知漢,不知國”的觀念根深蒂固,家族的大小影響著權力大小。在此基礎之上產生的習俗與文化,造就了苗人的傳統觀念。而墟場漢人以技為生,他們跳脫土地限制,具有很強的流動性;加之以市場為導向,具有不穩定性,也導致其遷移頻繁,需要融入和適應不同的環境;同時在過去那種狹小的市場環境,其后代不得不分居各地,導致其家族觀念、親情意識、集體概念相對淡薄,由此產生了重利的商人觀念。

改土歸流后,漢人入峒,花垣形成苗寨與民寨兩塊區域。苗族居住多以一姓或兩姓聚族而居,遷移多以土地中心聚族而移,偶有其他姓氏因為婚姻等其他因素遷入苗寨,也多為聚族而居。由此整體而言,苗寨姓氏單一,民寨姓氏多元,麻栗場墟場場址確定后,經商的客民構成來自各地,他們的遷入使麻栗場的民族成分和姓氏呈現多元特征。據筆者本人調查,解放前遷入到目前仍定居麻栗場的姓氏共有23個,其中田、龍、張、秧為苗族,多為周邊苗寨苗人,因位置較近,加之利益驅使,入市經商,零散分布在墟場,打破苗人居住和遷移傳統。如麻栗場的張姓為上紫花遷入,田姓多為下紫花遷入;而楊、羅、周、王、鄧、符、曾、邱、嚴、李、黃、龔、唐、陳、胡為漢族; 田、向、宋、彭姓多為土家族。他們初遷多為一人或兄弟兩人,后發展到少則兩三家,多則五六家的狀態。在20世紀四五十年代,太平鄉漢族達到160戶 687人,花垣縣率先在漢區實行重點減租,太平一保(麻栗場村)赫然在列。

由此可知漢人深入苗族,苗漢分布打破原有局面。

任何一種市場的選址都是多種因素作用下的結果,差異的是各地的歷史文化因素而產生不同的作用。苗族墟場的選址,受到苗族特殊的歷史條件的影響,其對當時以及后來的苗族社會產生了積極影響,促進了社會進步。

作者單位:云南師范大學歷史與行政學院3FAA73BE-D317-40C1-A203-F806241D93E4