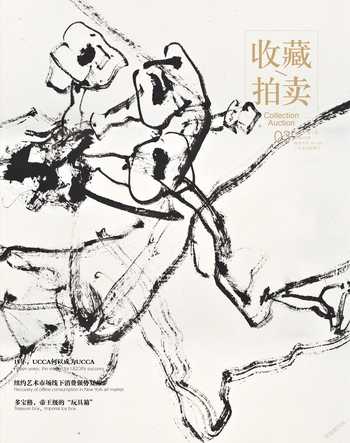

謝天賜,當代大寫意“破壁人”

張詩溦 董萍

謝天賜是中國美術界的“傳奇”。

從他放棄油畫、版畫,開始主攻中國畫,到1999年在中國美術館展出“天賜荷花”,他僅僅用了10年的時間。要知道,這幾乎是中國所有藝術家傾其一生為之奮斗的目標。中國國家畫院還為其在畫院美術館主辦了“天心賜意”謝天賜花鳥畫藝術展覽和研討會,人民美術出版社為他出版了《大紅袍》畫冊,中央電視臺為他拍攝了專題紀錄片,還有作家追蹤他5年,只為研寫一本傳記《天賜畫道》。

謝天賜又是藝術圈的“奇葩”。

別人看他的畫,總是先問:“你師承何人?”謝天賜卻說:“我是傳承整個中國畫,不是傳承某人某派。”別人又問:“你畫畫,要不要師古人?”謝天賜說:“我要向傳統學習,但很快看透傳統的套路,我畫得一定和古人不一樣,我要另立土堆。”別人又問:“你畫畫,要不要寫生?”謝天賜說:“寫生是研習中的一個環節,而我只畫感覺,不畫具體的實象。畫實象結構只是初級階段,大寫意應是‘畫氣不畫形,感覺是精神活動的最高狀態,藝術的本質就是要表現‘感覺。”

既“傳奇”又“奇葩”的謝天賜,常常讓人看不懂。然而藝術的有趣之處就在于,真正的藝術家多少會異于常人,因為只有這樣才會有爆發的能量去沖破、超越一切既有的框架模式,創造出改變藝術史的震撼作品。

一個真正的藝術家首先是思想家

在謝天賜看來,真正的藝術家首先是個思想家,藝術因思想而崇高,而且要與時代同頻共振。你如何認識這個世界,是否有終身學習的習慣,能否有參透事物本質的能力,決定了你的高度和廣度,也決定了你的繪畫之路能走多遠。“一顆種子發芽,一直到參天大樹。最終到底是用作燒火煮飯,還是做頂梁柱,一個人總得要有點‘野心。”謝天賜說道。

聊起過往的人生,謝天賜覺得好像一切都是偶然,一切又都是必然。

按照謝天賜的出身和前半生經歷,他的人生劇本應該是一輩子在一個小漁村做鄉村教師,或者是當個基層公務員,或成為當地小有名氣的畫家,然而他卻一次次改寫了命運的結局。20世紀60年代末,“文革”期間,謝天賜“上山下鄉”在偏遠的海角小漁村當教師,在破舊低矮的茅草屋里,他依然每天練習著小提琴和油畫,在當地就有了“油畫大師”的美名。

雖然命運曾對謝天賜關上了美院的大門,但為他敞開了全世界。天地間的一切事物都成為他的老師。在師范讀書時,他冒著風險鉆到圖書館倉庫看“禁書”;“文革”時期的大串聯,他興致勃勃地跑到公共澡堂去研究人體結構;結婚后,雖然苦于多年畫不出什么名堂,他仍然好奇地跟蹤鄉村的“游神”活動,尾隨著鄉村殯葬的隊伍,追問人的生死觀念……

后來定居廣州,終于有充足的條件研究藝術,他卻并不只關心藝術。他廣泛涉獵科學、哲學、宗教、文學,研究世間一切的奧秘。上街與乞丐聊天,到監獄觀察犯人,無所不看,無所不聊。有時為了研究某個細節,他可以拍一萬多張天鵝的照片。追片《非誠勿擾》兩年,一部紀錄片可以看無數遍,……生命不息,學習不止,他把如何用宇宙觀重新認識中國畫作為他一生的課題。正因如此,他的畫有無限的可能性。

謝天賜不模仿別人,更不重復自己,因為他認為藝術最重要的是個性和創造。在虔誠地探索藝術的路上,謝天賜形成了自己獨特的藝術哲學——一種包容性很強的整體哲學:他關注的不僅僅是生活的現象,而且還將當下社會中的政治、經濟、科學、宗教等都納入到自己的思考當中。用他的話來說:“講得清楚的是科學,講不清楚的是哲學,想怎么講就怎么講的是宗教。”他與企業家演講的題目是《從單細胞到天堂》,而他太不像“藝術家”了。

跳出傳統,另起“土堆”

繪畫的感覺是與生俱來的,這與自身的生活圈、天性、文化底蘊等有關,每個人的精力和時間有限,應抓住一個點,并不斷在此深耕,將這件事做深做透。在這一點上,謝天賜無出其右,立志成為一個藝術家,與藝術無關的他都放棄。他的目標很明確,從油畫、版畫營壘中闖到中國畫行當里來,就是要解決傳統中國畫的當代轉換。

謝天賜總結了大寫意花鳥畫的“四座大山”:徐謂解放了筆墨,八大山人凝煉了筆墨,黃賓虹完全解構并重組了黑墨團團的表現山水;潘天壽則用鐵線作畫,力能扛鼎。理解了“四座大山”之后,他開始思索,“謝天賜的大寫意花鳥畫有什么研究價值?”縱觀中國繪畫史,古代對于肌理幾乎是空白。中國畫只有筆墨結構,沒有肌理一說,他決定填補這個空白。他經過多年的實踐探索研究,總結出以“狀物構圖法”“三筆畫法”“三結構論”為核心的“天賜畫道”。

有了“天賜畫道”作為創作基礎,對著大寫意花鳥的座座高山,謝天賜并不犯憷,用他自己的話來說,就是在高山旁邊堆起屬于自己的“土堆子”。經過三十年的積淀與精心培育,這“土堆子”里長出了一枝獨秀的“天賜荷花”。由著這荷花的生長,“狀物構圖法”的理念也日臻完善。

君山十萬載,佛坐九蓮臺。荷花自古就受到文人墨客的喜愛,有著深厚的文化內涵,還因為是傳說中佛祖的寶座,更添一絲禪味。說來也玄妙,謝天賜去九華山旅游的時候,受到高僧指點,讓他試著專注荷花創作,說這是他的機緣。不曾想,這自古以來的傳說,竟成了謝天賜接下來數十載的創作方向。

為了更好地畫好荷花,謝天賜不厭其煩地觀察大自然中最細枝末節的景象,就這樣過了七年,有一天他無意間看到池塘中已經枯萎的荷花,秋風中的荷葉顫顫巍巍的,因為干枯暴露出來的葉脈就像人指骨一樣的網絡,他一下子就好像醍醐灌頂。當天晚上他翻來覆去地研究葉脈,迫不及待地寫生數百張荷花,根據葉脈的脈絡考慮如何下筆,他頓悟了。葉脈是荷葉的本質,肌理變化就是表現方式。自從突破葉脈之后,所有的東西都是荷花,每一張荷花都不一樣,跳脫出傳統“先畫一個圓,再向這個圓形四周用筆”的畫荷套路,形成獨特的符號表現系統,“天賜荷花”應運而生。

“狀物構圖法”意即把自己的思想觀念作為創作的基礎和目標,并不畫現實中的物象,而是把現實作為一個靈感的觸發,從物象中提煉出自身當下的感受,然后“挫萬物于筆端”,畫出“心象”。就拿成就他的荷花來說,謝天賜賦予其禪意,把握葉脈的形態,通過破墨、潑墨、積墨等形式,達到渾厚華滋,墨韻淋漓的出奇之境。黑密厚重的墨團或墨塊,透露著渾樸蒼郁的氣息,深厚重疊之間躍動著超越自然的生命力。雖然“狀物構圖法”只是在中國畫傳統構圖法則上的一種變異延伸,其間卻融入了畫家的哲學思辯與美學理念,因而巧妙解決了中國畫創作中傳統構圖的程式化問題。2B8008D1-B7CE-47EC-8CB9-02756765EBB2

解放線條,不為物役

除了“狀物構圖法”,經常被謝天賜掛在嘴邊的還有“三結構論”與“三筆畫法”,這一套組合拳下來,讓他的大寫意花鳥畫頗有種“跳出三界外,不在五行中”的灑脫意趣。

謝天賜在“筆墨結構”之外,又延伸出“心理結構”和“視覺結構”這兩點。心理結構包含世界觀、人生觀、對宗教的理解、傳統文化、自然科學等綜合的知識結構。在他看來,對《易經》沒有感覺的人對中國畫的理解必定也是有限的。視覺結構是心理結構的延伸,強調感受與情趣,注重筆墨的轉接層次感,做到“筆隨意而達形”。而這又與他提出的“三筆畫法”理論聯系了起來。

所謂的“三筆畫法”是指,第一筆隨性,第二筆理性,第三筆悟性。這是創作天賜大寫意最根本的技法,是理性的浪漫。他曾說過:“作品是在畫看不見的東西,畫氣不畫形。”優秀藝術作品的創作重點不在技法,在于對“象外之意”的追求,在氣韻,在形神合一。所以,他在創作時依從內心,將錯就錯,自然而然,布局構圖、色塊運用、線條筆法上極具個性,甚至好像與神鬼對話。

在布局構圖上,雞鴨鵝等家禽類動物都能融入到畫里,與花鳥的結合也很有生活情趣。位置不似傳統的花鳥畫程式,有的荷花是顛倒的,鳥也是顛倒的,給人奇幻詭譎之感;在色塊運用上,荷花在他的筆下可以是藍色、綠色、黑色,魚是“鱷嘴、桂魚身、熱帶魚尾”,魚目以藤黃點染,達到“形象”與“意境”的辯證統一,擺脫了隨類賦彩的桎梏,用主觀設色、心理色彩的展現方式,在隨意賦色中賦予畫作中的動植物巨大的生命張力;線條筆法上,作品的尺幅都很大,不拘繩墨,總有幾根中軸線貫穿全局,有很多不是變化很大、實際上很粗硬的鐵線,這種線條的使用手法,使得他的水墨畫具有強健、枯澀的鮮明特點。動物的線多用枯筆,飛白與淋漓的水墨形成鮮明的對比,潑墨處理講究神似效果,重視水墨變化形成的肌理效應,以大筆涂抹,用水墨恰到好處地表現出符合他的花鳥畫的肌理,營造出獨特的氛圍,給人的畫面感覺很豐富,使畫面極具視覺沖擊力和情緒感染力。適合遠觀,也可以近瞧。

謝天賜是位有大格局、大抱負的藝術家,而他的觀念和技巧的突破與創新,恰好擁抱了時代的變化。謝天賜勇敢地推進求變,在傳統的筆墨技法基礎上,吸收了很多其他畫種及現代、后現代的作品處理方式。把自己的思想、情感、觀念放進中國畫,率性而為表達當代人的審美,當代人的思維,當代人的情感。大膽地賦予中國畫時代特征,讓其當代。讓“山重水復疑無路”的中國畫發展,迎來了“柳暗花明又一村”,真正做到了從無法到有法再到守法,最終破法后達到無法的境界。

從“天賜荷花”到“天心賜意”,60多年的探索化為紙上一筆,謝天賜用整個生命去實踐這一筆,終成當代大寫意“破壁者”。2B8008D1-B7CE-47EC-8CB9-02756765EBB2