淺談南越國宮署遺址出土花卉紋瓦當屋檐上的一片繁花

梁艷萍

瓦當,俗稱瓦頭、筒瓦頭,是古代建筑檐頭筒瓦前端的遮擋,也是中國建筑體系特有的構件,目前考古發現,瓦當最遲在西周時期已經出現,距今已有三千多年歷史。瓦當是中國人獨有的浪漫,集實用與審美于一身,起著保護檐椽不受風雨侵襲的作用,千百年來靜默于屋檐之上,擋盡人間風雨。而瓦當上的精美紋飾,則起到了美化建筑的功能,為屋檐增添了一道亮麗的風景線。

正如每個時代都有每個時代的潮流,瓦當紋飾亦不例外,歷代瓦當都在繼承前朝精華的同時發展出新的圖案樣式,伴隨著濃厚的時代色彩,如秦漢時期的云紋瓦當、漢代的文字瓦當、魏晉南北朝時期的蓮花紋瓦當、宋代以后的花卉紋瓦當。富有生活氣息的花卉紋瓦當作為南越國宮署遺址宋代以來出土的大宗之一,寄予了嶺南地區人們對生活的美好期盼,見證著嶺南文化發展并融入華夏文明體系的歷程。

植物紋瓦當的發展

花木形象從遠古時期就被用來作為一些器物的表面裝飾,經歷了圖案、圖樣到圖形、圖畫的發展①。 花卉紋瓦當早在戰國中晚期便已出現,早期植物紋飾的出現很可能源于人類對植物、對自然的崇拜。由于受繪畫技巧的制約以及審美意識的影響,早期瓦當上的植物紋樣與自然原型差距較大,人們通過簡單的點與線勾勒出花的輪廓,追求構圖的對稱性,紋樣呈幾何化、符號化、規律化,是人意識加工后的表現,也是先祖們最初通過幾何形態對植物描繪的嘗試。《中國古代瓦當圖典》收錄了數枚秦時花卉紋瓦當,其中鳳翔豆腐村遺址出土的花卉紋瓦當,當面為一朵俯視的花,共有5片花瓣,每片花瓣間各有一箭頭狀(也有說樹紋)紋飾。秦阿房宮遺址出土花卉紋瓦當,當面為一朵8片花瓣的花,花瓣粗細相間,規律感節奏感強。

魏晉南北朝時期佛教盛行,具有佛教象征意義的蓮花紋取締云紋成為了當時的瓦當主流紋飾,而蓮花紋依然承襲以往“對稱構圖”“簡單概括”“規整均衡”“中心輻射”的表達方式,而這種傳統的表現手法一直延續至唐(圖2)。

宋代以后,各類表達高雅情操、生活情趣以及寄托人們美好祈愿的花卉紋樣題材層出不窮,種類繁多,各式花卉紋成為了宋元明清時期瓦當的主流紋飾②,這種瓦當最先可能產生于河南地區,進而擴展到全國其他地區,各地區又逐漸形成自己的特色。宋代是“文治”時代,社會思想開放,文人雅士輩出,人們的精神生活逐漸擺脫了宗教的束縛,轉移到對品質生活的追求上。宋人愛花,民間品花、賞花的習俗在宋代發展到了頂峰,花卉紋瓦當的盛行,受到了宋代社會風尚的影響,表達了宋人對自然、山野的向往之情。與此同時,隨著繪畫技法的成熟以及人們對事物認識的發展,花卉紋在表現上有了突破性的創新發展,構圖上從原來的俯視變成側視為主,花卉紋樣從抽象變為具象,由寫意變為寫實,外形更貼近生活意義上的“花”,工匠在刻畫時更注重花細節上的表現,后世人們能在一片小小的瓦當中感受到工匠的別出心裁。

花卉紋瓦當是南越國宮署遺址出土大宗

南越國宮署遺址是西漢南越國、五代十國時期南漢國的都城王宮核心區和秦統一嶺南以來歷代地方官署所在地,自1995年以來,在此清理出不同時期的大型建筑基址,出土了大量秦漢至明清時期的瓦當,其種類多樣,紋樣精美,年代序列清晰,其出土歷代瓦當的時代特征與國內其他地區發現同時期的瓦當特征大體一致,花卉紋瓦當亦是南越國宮署遺址宋代以來出土的大宗之一,時間從宋代遺址持續到明清時期。

南越國宮署遺址出土北宋時期瓦當仍以俯視式構圖的蓮花紋瓦當為主(圖1),基本沿襲了前朝遺風,兩宋之際,構圖有了新的突破,從原來的俯視式變為側視式為主,此后花卉種類繁多,出土有蓮花紋、菊花紋、牡丹紋、番蓮紋、牡丹紋等,此外,還有各式難以辨名的雜花。宋代以后,瓦當紋飾絕大部分呈現不對稱性,通常采用折枝、纏枝等手法展現花卉的自然美態,具有極強的藝術感染力。

(一)折枝花瓦當

“折枝”是花鳥畫中的經典圖式,只畫花枝的枝丫部分,又或折下花枝,用以特寫花葉的美態,花卉以少勝多、以小見大。《太平廣記》對于唐代畫家邊鸞描述:“邊鸞,京兆人。攻丹青,最長于花鳥折枝之妙,古所未有。”這從一個側面說明了折枝花卉造型在唐代已經出現。宋代是中國花鳥畫的成熟時期,花鳥畫的發展給瓦當紋飾帶來了前所未有的突破,南越國宮署遺址出土了大量折枝花紋瓦當,如折枝菊花紋、折枝牡丹紋、折枝番蓮紋、折枝蓮荷紋。折枝紋瓦當總體特征為,當面中心紋飾為一朵側視覺帶葉莖花卉,呈現“花大葉小”的特征,注重細節的刻畫,接近“寫生”,其中單株裝飾的運用居多,也有選取數枝的呈現。

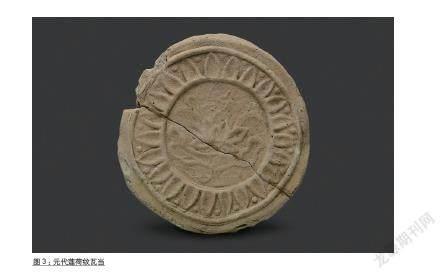

蓮花是花卉紋瓦當的主要題材之一,蓮花以其出于淤泥而不染的高尚品格,在我國文化中占據重要位置,亦是歷代文人創作的主要來源。宋代以后蓮花紋象征的宗教神秘色彩逐漸褪去,走向世俗化和生活化,生活氣息濃郁。蓮花紋還經常與其他紋樣組合,形成一幅具有生命力,充滿生活情趣的荷塘小景,使當面具有更強的裝飾性。南越國宮署遺址出土一元代蓮荷紋瓦當(圖3),當中心飾一側視的盛開蓮花,花下有蓮葉襯托,上面點綴茨菇、稻草,邊輪裝飾弦紋、蓮瓣紋等輔助紋飾,當面的數種元素共同組成了一幅池塘美景,從一小處局部讓人浮現起“蓮葉何田田,魚戲蓮葉間”的畫面。相似的,還有出土的宋代蓮荷紋瓦當(圖4),中心以側視方式裝飾一朵盛開的蓮花,下面裝飾荷葉和藕莖、左右兩側分別裝飾有茨菇與一含苞待放的荷花,上面伸出稻草。這種傳統裝飾圖案稱為“池塘小景”,亦是花鳥畫題材的一種,它包含了人們愛情美滿、家庭團圓的意境,其出現不晚于南宋③。宋代時該紋樣已在緙絲、織染、刺繡、瓷器、玉器、金銀器等工藝制作上有較普遍的反映。明清時期,池塘小景圖案依然流行。

菊花,名列梅蘭竹菊“四君子”之一,因其“花之隱逸者”的高潔個性受到了歷代文人墨客的喜愛。宋代賞菊的藝術曾一度達到了頂峰,南越國宮署遺址出土了大量宋元時期的折枝菊花紋瓦當,其形態多端,風格各異,既有單株造型,也有數枝的呈現,有著清新恬淡的自然風格,充滿田園野趣。(圖5)。

牡丹,素有“花中之王”的美譽,因其飽滿、肥碩的花葉,被視為繁榮昌盛的象征,寄托了人們生活富足的美好愿景。《群芳譜》曰:“唐宋時,洛陽花為天下冠。故牡丹名洛陽花”,宋人張邦基所著的《墨莊漫錄》中描繪花會盛景:“西京牡丹聞于天下,花盛時,太守作萬花會。宴集之所,以花為屏帳。”由此可見,牡丹備受推崇。④作為裝飾紋樣,牡丹紋的流行始于開元。宋代以后大量牡丹紋出現并定型,瓦當亦是其載體之一。牡丹紋瓦當強調花頭的造型,花朵大,花型飽滿,花瓣一般為兩到三層、緊密繁復、自然卷曲,葉子稍作點綴,盡顯自然形態。(圖6、圖7)

(二)纏枝紋瓦當

纏枝紋是以枝葉、藤蔓、花朵為題材,以“S”形、渦旋形等曲線作為構圖方式的紋飾,追求繁復華麗的效果,營造出枝回葉轉、花團錦簇、無限循環的視覺效果。因其延綿不絕、四周延伸的造型特點,纏枝紋又有“生生不息”“經久不衰”之寓意。纏枝紋作為傳統紋飾常見于陶瓷器皿及絲織品上。南越國宮署遺址出土瓦當,除了折枝紋,還有不少纏枝紋構圖,造型自由多變,沒有固定程式,通過曲線展現植物自然生長的形態,當面空間排布疏密有致,枝中有花,花中有枝,折射出萬木共春、 百花競放的繁華景象。(圖8、圖9)

瓦當紋飾伴隨著朝代更迭、社會經濟發展、人們精神意識的覺醒而演變,鐫刻著歷史的痕跡,承載著重要的歷史文化信息。屋檐上的一片繁花,飽含著人對自身與自然的哲學思考,也寄托了古人的人生態度和生活愿景。南越國宮署遺址是兩千多年來嶺南的政治中樞,宋代以后,各類充滿生活氣息、雅俗共賞的花卉紋瓦當大量涌現,并且一直延續至明清,經久不衰。這些瓦當共同折射出宋代以來廣州蓬勃向上、生機盎然,人們安居樂業的生活風貌。

(編輯/余彩霞)

注釋:

①劉永輝. 折枝花圖式演變研究[D]

②申云艷. 中國古代瓦當研究[D].

③劉中玉. 元代池塘小景紋樣略論[J].

④張曉霞. 中國古代裝飾紋樣發展源流[D]3A4D964E-19C3-4017-AD18-A6BE687DA22B