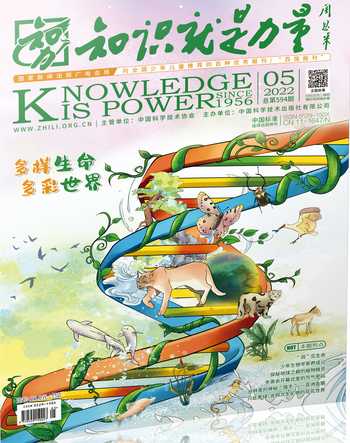

多樣生命 多彩世界

呂植

多樣世界 生生不息

生物多樣性是生物(動物、植物、微生物)與環境形成的生態復合體以及與此相關的各種生態過程的總和,包括生態系統、物種和基因3個層次。也就是說,動物、植物、微生物,乃至它們形成的不同的生態系統,都是生物多樣性的一部分。

生物多樣性關系到人類福祉,是人類賴以生存和發展的重要基礎。人類必須尊重自然、順應自然、保護自然,加大生物多樣性保護力度,促進人與自然和諧共生。

我們的星球我們的未來

人類正面臨一場嚴重的生物多樣性危機。特別是工業革命以來,人口快速增長和城鎮化導致的生境破壞和破碎化、資源過度利用、盲目引種、外來物種入侵、環境污染及氣候變化等問題,造成生境惡化、資源銳減、一些物種瀕危程度加劇。

為此,聯合國發起了《生物多樣性公約》《2030年可持續發展議程》和《聯合國生態系統恢復十年(2021-2030)》。

2021年10月,聯合國《生物多樣性公約》締約方大會第十五次會議第一階段會議在中國昆明召開,會上 ,由中國倡議發布的“昆明宣言”承諾,確保制定、通過和實施一個有效的“2020年后全球生物多樣性框架”,以扭轉當前生物多樣性喪失趨勢并確保最遲在2030年使生物多樣性走上恢復之路,進而全面實現人與自然和諧共生的2050年愿景。這個框架將于今年在昆明召開的聯合國《生物多樣性公約》締約方大會第十五次會議第二階段會議上進行討論并力爭達成共識。

保護生物多樣性 中國在行動

作為世界上生物多樣性最為豐富、物種數量最多、特有種比例最高的國家之一,中國已初步形成全方位的生物多樣性保護體系。這首先得益于中國在環境保護領域不斷提升的理念和行動力。

特別值得一提的是,20世紀80年代以來中國對大熊貓、朱鹮等物種的保護取得了顯著成效。成功地遏制了大熊貓種群的下降趨勢,《世界自然保護聯盟紅色名錄》評級從瀕危降至易危;而朱鹮則從20世紀80年代的7只增長到今天的5000多只,《世界自然保護聯盟紅色名錄》評級從極危降至瀕危。

如今,“生態文明”“綠水青山就是金山銀山”的理念已深入人心。對大熊貓、亞洲象、海南長臂猿、東北虎等48種野生動物和50種野生植物及其棲息地的保護,將有助于實現旗艦物種及其所代表的生態系統的保護和生態系統功能的修復;國土空間規劃中對生態空間的界定和保護,則在宏觀土地利用上為生態系統保護提供了法律保障。

相信在應對生物多樣性喪失、生態系統退化、污染和氣候變化等全球危機方面,中國必會取得非凡成就!(責任編輯/高琳 美術編輯/周游)