泉州:宋元中國的世界海洋商貿中心

徐峰富

這是一座向海而生的城市。在中古時代世界最長的遠洋航路中,它是繞不開的歷史坐標,包括馬可波羅在內的許多海外旅行家和商人,都曾把它描述成當時世界最大的港口。如今,這座城市是唯一被聯合國教科文組織認定的“海上絲綢之路”的起點,它就是位于中國東南沿海地區的古城泉州。

據歷史記載,泉州建于唐代,此后城市不斷增筑、修繕、擴展。五代時,為了擴建城廓以御外患,這里環城遍植刺桐樹,泉州因此得名為“刺桐城”。到了10 ~14世紀,即宋元時期,泉州在繁榮的國際海洋貿易中蓬勃發展,成為各國商旅云集、多元文化交融的“東方第一大港”。在中國海洋文明的歷史延續和實證中,泉州都是一個重要的縮影和代表。2021年,“泉州:宋元中國的世界海洋商貿中心”作為文化遺產,列入《世界遺產名錄》。

泉州海岸線綿延曲折,沿海分布多處天然深水良港,有著優越的航運條件。宋元時期,泉州的海上貿易達到鼎盛。馬可·波羅曾在游記中盛贊刺桐港,認為這是他平生所見的最繁榮的商貿港口,常有大船百條,小船無數,是天然的良港!港口的繁盛景象也讓意大利人雅各·德安科納為之驚嘆,當他踏上這片土地時,他看到了滿載貨物的各種車輛和挑夫在橋梁、碼頭上往來穿梭……可見,泉州曾是名副其實的“東方第一大港”。

石湖碼頭以所在村落“石湖”而得名,它位于泉州灣中部,晉江和洛陽江交匯處海口。自從公元8世紀泉州航海家林鑾在這里興建碼頭以來,從事航運與海外貿易成為石湖村民最重要的生產形態和經濟來源。尤其在宋元時期,隨著泉州海外交通的興盛,萬壽塔、六勝塔兩座航標塔相繼興建,石湖碼頭的航運功能得到更加充分的利用。石湖碼頭遺址是泉州外港碼頭的珍稀物證,與江口碼頭一同呈現了宋元泉州港的水陸轉運系統。

中國是瓷器的故鄉。宋元時期,一批批精美瓷器從泉州出發銷往海外。在今天泉州市德化縣,還散落著180多處古代窯址,這里曾是福建沿海地區最繁忙的外銷瓷生產基地之一。泉州德化窯由窯頭、窯室、窯尾三部分組成,呈長條形,自下而上,依山坡而建。宋元時期,德化窯以燒制青、白瓷為主。如今,從南海沉船出土的文物中,及至東南亞、歐洲、非洲等地,都能找到當年泉州德化窯瓷器的身影。

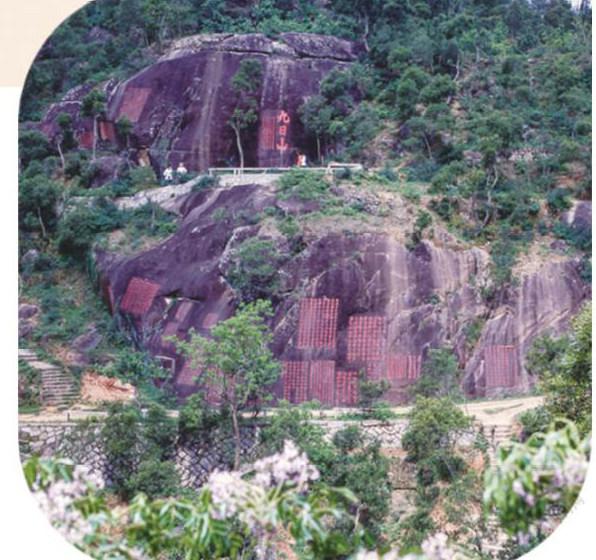

自古以來,一直“討海”為生的泉州沿海人民逐漸形成了獨特的海神信仰體系。“九日山祈風石刻”、天后宮、真武廟等泉州文化遺產生動體現了“通遠王”“媽祖”“真武大帝”等海神信仰,共同為宋元時期從事海上貿易的商人提供了精神寄托。

九日山位于泉州古城西北的晉江上游,古泉州百姓會在九日山下向海神祈求風信順利,保佑航行平安,這是泉州古老的祈風傳統。這種儀式在宋代發展成為官方主導的航海祈風活動。當時“通遠王”被供奉為中國東南沿海地區的第一代海神,九日山通遠王祠的祈風儀式被列入國家祭典,由地方官員主持,定期舉行,禮畢后登山游賞并題寫詩文紀事,刊刻于九日山的崖壁上。這些珍貴的石刻不僅體現了國家力量對海洋貿易的倡導和管控,也反映出海神信仰對貿易活動的精神促進。

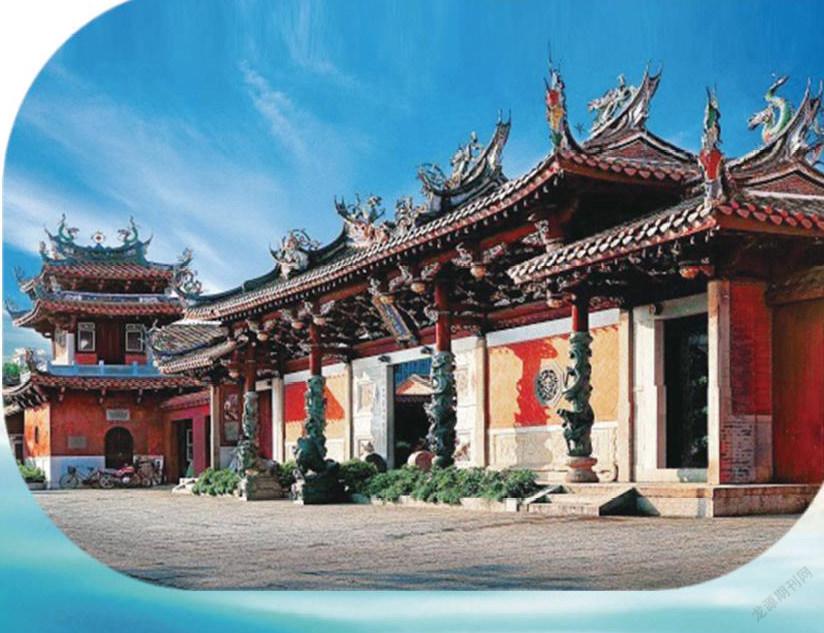

天后宮地處泉州城南晉江之濱,是我國東南沿海廟宇中現存較早、規模較大的一座媽祖廟。媽祖原本是泉州沿海的一位漁家女子,她為人善良,熟悉海上風潮,多次在風浪中拯救鄉民,受到人們的崇敬。媽祖去世后,被泉州沿海民眾視為航海的保護神。隨著泉州民眾不斷地向東南亞各地移民和進行海外交通貿易活動,媽祖信仰文化經由泉州港向世界廣泛傳播。泉州天后宮,正是這一獨特海神信仰的歷史見證。

宋元時期,泉州曾與100多個國家和地區通商貿易,多元文化交流薈萃、和諧共生。如今,在泉州留下的相關遺存中,除了有港口、市舶司、瓷窯等與遠洋貿易相關的遺跡,還有因對外交往、交流留下的文化遺存,其代表包括佛教、道教、伊斯蘭教、天主教、景教等宗教設施,反映出泉州曾一度匯集了不同的民族、文化和宗教。

開元寺是宋元時期泉州規模最大、官方地位最突出的佛教寺院。它始建于公元7世紀,于公元10世紀奠定了主體格局,至今保存著中國古代大型佛寺建造形制發展成型初期的典型布局,即在中軸院落的東西兩側另建塔院,14世紀后這種布局少有出現,非常珍貴。

清凈寺始建于公元1009年,歷代屢有修繕。作為中國現存最古老的伊斯蘭教寺院之一,清凈寺是宋元時期遠跨重洋來泉州經商的波斯、阿拉伯等地穆斯林商人及其族群的珍稀物證。它坐落在泉州市涂門街中段上,涂門街是泉州文化遺產最豐富的一條街,從西往東分別坐落著代表儒家文化的府文廟、代表伊斯蘭文化的清凈寺、錫蘭僑民舊居,還有民間信仰的重要代表——關岳廟。千年來,各種宗教信仰和諧共處于一條街道上,可見泉州文化的包容、融合和多元性。

海上絲綢之路上的交流是相互的,不光有人走出去,來自世界各地的帆舶也將不同文化帶到這片土壤上生根發芽……