廣州城際鐵路智慧運管系統架構研究與設計

蔡昌俊,朱小山,邱啟盛,王藝達,白 麗,張凌云

(1. 廣州地鐵集團有限公司,廣東廣州 510380;2. 中國鐵道科學研究院集團有限公司,北京 100081)

在粵港澳大灣區“城際+地鐵”線網一體化運營背景下,城際鐵路以快速、便捷、高密度優勢互聯都市圈,承擔相鄰城市之間的日常通勤、購物、休閑等出行需求[1]。廣州都市圈經濟聯系緊密,客流強度高,乘客以當日跨城往返為主,早晚高峰明顯;車站串聯交通樞紐節點,具有典型的“高密度、小編組、公交化”的特點。廣州已開通和在建城際鐵路線路基于傳統模式,車站運管的智慧化手段不足,隨著竣工線路的陸續開通,海量設備投入運營以及客流規模化增長,對用工投入形成巨大壓力,亟需通過數字化、自動化、智能化手段統籌全局提升運管效能,降低人工成本[2]。

1 城際鐵路公交化運管新特征分析

(1)線路特點。不同于高鐵長里程跨省出行和地鐵市內通行,公交化城際鐵路以滿足都市圈毗鄰城市間1 h通達為核心[3],兼顧市內跨區、日常通勤、短途商務、旅游出行需求,線路區間長度和運行速度高于地鐵,低于高鐵,客流具有明顯早晚高峰特點,聯程換乘接近地鐵公交化方式,行車靈活編組、車廂以立席為主,可大運量承載。

(2)車站特點。廣州城際鐵路車站分布以串聯地鐵換乘車站為主,密度低于地鐵,強調出入口或與地鐵換乘通道的客流快速流轉,逐漸淡化高鐵車站行包、候車等功能[4]。城際鐵路車站的站內導航、站臺候車、安檢進站、多元票務支付等功能需支撐高峰客流快速換乘和進出站的壓力。

(3)崗位特點。廣州城際鐵路車站密度較高,車站人員要具備一崗多能,支持靈活調配,國鐵模式下,調度、中控、安全員職責垂直劃分多級管理,按照傳統人力投入規模,難以支持車站多、大客流需求,必須轉變定員定崗方式,適應公交化運營場景[5]。運維方面,需借助智慧化平臺提升“工、電、供”等專業人員綜合技能,實現城際鐵路和地鐵無差別化運維。

2 “城際 + 地鐵”一體化需求

廣州地鐵集團有限公司(以下簡稱“廣州地鐵”)接手珠三角城際鐵路后同時運營地鐵和城際鐵路,廣州地鐵已具備較完善的云平臺基礎設施,在公交化運營的技術運用和信息化架構治理方面積累了豐富的經驗和技術實力。因此,廣州城際鐵路車站智慧化提升以“城際 +城軌”一體化融合為方向,主要需求如下。

(1)乘客服務管理一體化融合。隨著城際鐵路線網規模化,跨城市通勤趨向為主體客流,乘客的城際屬性和地鐵屬性逐漸重合,城際鐵路即地鐵,隨走隨乘的習慣將逐漸歸一化,需對乘客便捷購票、移動端應用程序(APP)全路徑規劃、安檢互認、無感通行等服務進行一體化管理。

(2)運營管理一體化融合。廣州城際鐵路客流規模將接近地鐵,早晚高峰明顯,客流快速流轉和應急管理上要求“人-機-環”靈敏協同,行車調度要求“城際+城軌”線網運力一盤棋精準投放,云端設備要求屏蔽底層差異實現統一管理,站務及站管模式上需要集約化和靈活調配,城際鐵路運管各場景要充分利用地鐵既有運營經驗和數字化管控能力,提升運作效率[6]。

(3)運維管理一體化融合。廣州城際鐵路既有線車站部署了環境與設備監測、視頻監控、防火報警、電扶梯、站臺門等設備和系統,運維信息碎片化,但從設備規格與系統功能上與地鐵相似度較高,需要通過數字化、智能化運維平臺統一管理,整合運維策略和運維流程,促進城際鐵路、地鐵2套運維體系向一體化運維轉變,計劃修向狀態修轉變,降低人工作業,減少重復崗位[7]。

(4)數據管理一體化融合。數據成為生產要素和價值體現,目前廣州城際鐵路與地鐵的數據相互獨立,一體化聚合的乘客數據、業務數據不僅能夠有效支撐全網運力投放、改善運營服務、節能降耗,還可向周邊產業賦能,擴大資源經營衍生經濟,創造新利潤空間[8]。

3 城際鐵路智慧運管系統技術架構

城際鐵路智慧運管系統技術體系主要依托廣州地鐵云數據中心,基于廣州地鐵“穗騰OS”物聯平臺、策略引擎平臺、大數據平臺、算法平臺等工具化組件,進行“地鐵+城際”的既有線改造和新線標準化接入,支撐城際鐵路運管業務智慧化應用的快速開發和迭代,實現全域數字化融合、業務通達以及全生命周期運營的一體化管理。總體技術架構由物聯層、平臺層、功能組件層、業務層組成,如圖1所示。

圖1 廣州城際鐵路智慧運管系統技術架構

(1)物聯層。基于物聯平臺設備鏈接單元,在標準化的基礎上,借助即插即用的能力統一接入各類車站設備終端,利用“穗騰OS”既有物模型為導向,進一步繼承和創建城際鐵路特有的分類模型,實現設備識別、解析、數字轉化與共享。

(2)平臺層。基于大數據平臺計算服務和數據治理能力,通過數據標準和規范處理流程,聚合城際鐵路全業務數據,構建全業務指標體系,利用算法平臺深度學習框架和算法庫工具,搭建圖像識別、視頻分析類業務的模型訓練、模型評估和模型發布的體系框架,通過數據共享服務和權限控制策略提供城際鐵路主題模型的數據集成和調用服務。

(3)功能組件層。通過平臺層數據分析和人工智能(AI)算法庫沉淀出智慧運管場景業務模型,遵循廣州地鐵統一的開發標準與管理規范,利用“穗騰OS”流程嵌入、接口發布等通用工具,對業務功能進行服務組件封裝,形成城際鐵路智慧運管功能組件池,提供上層業務敏捷構建能力。

(4)業務層。按照面向乘客服務、運營管理、智能運維、資源經營4類業務需求,從組件池中篩選功能,通過策略引擎平臺組裝功能編排流程,按需構建各業務人員智慧運營工作臺和數據可視化頁面,實現全場景的數字化運營管理。

4 城際鐵路智慧運管系統功能設計

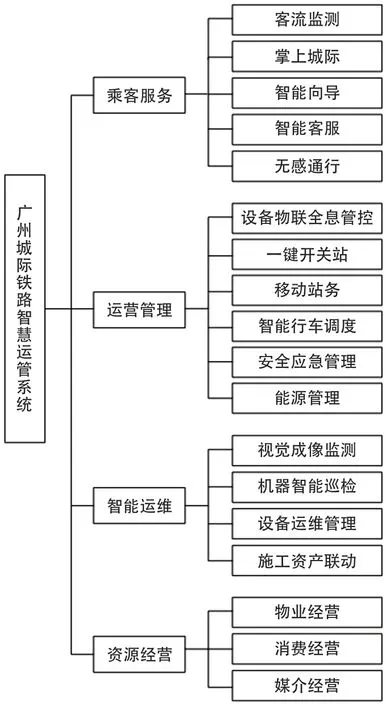

廣州城際鐵路智慧運管系統以公交化、一體化、智能化為主導原則,設計乘客服務、運營管理、智能運維、資源經營4大業務功能,如圖2所示。

圖2 廣州城際鐵路智慧運管系統功能設計

4.1 乘客服務功能設計

圍繞乘客便捷出行,為乘客進出車站乘車提供線上線下的智慧出行全景服務,擴大乘客服務的智慧化應用,為乘客營造便捷、舒適的數字化出行體驗,乘客服務功能如下。

(1)客流監測。提供針對車站區域的客流監控、客流統計、客流預測、客流預警、客流共享功能,通過采集相關區域的視頻圖像,實時分析閘機口、售票區、換乘通道、站臺、樓梯扶梯、站廳的客流密度,感知車站客流的分布和發展態勢[9]。

(2)掌上城際。基于廣州地鐵APP,擴展城際頻道頁面,包含路徑規劃、實時信息、統一票務、統一支付、動態行程管理等子功能,提供出行方案推薦、列車定位、到發時間、車站和車廂擁擠度、綜合交通等信息服務[10]。

(3)智能向導。基于第5代移動通信(5G)、無線局域網(WIFI)、超寬帶(UWB)等多種定位技術,以APP和站內觸摸屏方式,提供3D導航示意,引導乘客前往換乘通道、洗手間、問詢臺、出入口、自動體外除顫器(AED)等位置,當出現應急事件時,電子導引、電子導向等終端聯動發布應急處理信息,顯示疏散路線、消防通道、AED急救步驟等應急指導提示[11]。

(4)智能客服。采用柜臺式機器人提供語音和觸屏交互,對話場景支持車站名稱、換乘信息等關鍵詞識別和模糊搜索,提供生物識別注冊服務、人工遠程視頻求助服務、公共宣傳及綜合資訊信息服務。

(5)無感通行。借助一體化智能安檢設備、信用安檢、智能閘機實現安檢一體通過,提供預約進站、智能判圖功能,提高通過能力,實現乘客進站無停留[12]。

4.2 運營管理功能設計

運營管理以車站為重點,構建場景化控制、精準運力投放、風險感知預判、應急迅速處置、低碳節能、安全高效的管控能力,在數據、業務、服務標準方面與地鐵銜接,實現城際鐵路與地鐵的優勢互補,一體化管理,具體功能如下。

(1)設備物聯全息管控。利用“穗騰OS”物聯平臺物模型接入工具,結合建筑信息模型(BIM)與站內導航等3D可視化技術,將車站設施設備從物理形態映射為數字可視化狀態,既能一張圖總覽全貌,也支持逐級下探到車站點、端、面的微觀狀態和操作控制。

(2)一鍵開關站。通過設備物聯全息管控功能,實現對照明系統、環控系統、閘機、防盜卷簾、電扶梯等設備控制,開關站操作前后,配合遠程視頻交叉檢驗設備狀態,功能頁面可集成在移動站務終端和桌面控制臺。

(3)移動站務。包括可視化、應急聯控、站務管理、設備聯動控制功能,通過移動終端WIFI或5G連接,對車站各專業數據進行監控,感知站內客流分布、掌握設備設施狀態,輔助站務安全高效管理[13]。

(4)智能行車調度。以“城際+地鐵”融合乘客畫像模型和域內域外客流監測數據為基礎,結合線路設計條件,利用智能算法平臺,訓練挖掘乘客出行規律,精準預測時點、時空客流,通過調度仿真推演智能生成運行圖,可靈活制定交路策略,提升客流匹配的運力投放精度。

(5)安全應急管理。主要由隧道區間應急處置、車站客流應急處置功能組成,與應急指揮中心上下聯動,運用設備監測、視頻監控、異常預警、風險評估及態勢分析等集成交互能力,增加在隧道區間和換乘站乘客疊加客流應急的仿真推演模型,對外延站臺區域人員滯留重點監控、防止客傷、提高綜合應急處置能力。

(6)能源管理。基于設備物聯全息管控功能,獲取車站機電設備的用電數據,實現能源數據統計、能耗展示、節能診斷、能源績效等分析挖掘,持續優化節能控制算法和用電設備的控制策略,降低用電成本。

4.3 智能運維功能設計

智能運維以設備為對象,建立設備設施感知和故障預警的全生命周期監測管理體系,具體功能如下。

(1)視覺成像監測。提供視頻監控終端、多功能雷達、智能綜合分析功能。通過視頻圖像識別、紅外、激光等先進雷達探測和成像技術的綜合運用,劃分重點監測區域,對區域中的事件進行預警和場景分析;異常事件識別包括站臺門異物、越線、入侵、進入/離開、遺留物/搬移、遮擋、煙火、自動跟蹤、乘客異常行為、客流超限、區域目標密度持續增加等。

(2)機器智能巡檢。由機器人控制系統、采集系統、檢測系統、巡檢管理系統組成,支持自定義專業設備巡檢,并對巡檢結果進行歸納、統計和對比。提供固定路線巡檢,可對車站公共區關鍵設備,如售檢票、電扶梯、屏蔽門、車站壁面濕漬、鐵軌幾何形位等進行自動巡檢[14]。

(3)設備運維管理。包括自我傳感、自我告警、智能分析、自主診斷、自主學習、自我狀態分析、健康狀態評估以及自我保護功能。設備管理模式基于車站設備對自身的智能感知、狀態分析與健康管理,具備自主思維,實現對設備的高效全生命周期感知[15]。

(4)施工資產聯動。建立數據資產管理、設備庫存管理、全專業智能運維、維修管理、施工管理等平臺的聯動適配接口,提供車站資產管理、設備信息查詢、施工計劃管理、施工任務管理、故障處理、資產故障分析、施工維修看板等功能,實現車站設備資產數字化與業務接入調用的無縫集成。

4.4 資源經營功能設計

根據建設“都市圈綜合服務運營商”戰略,依托“城際+城軌”數字化行業經驗,為生態伙伴提供一站式經營管理的數字化支撐平臺。業務上以客流為核心,向物業、商圈消費、媒體廣告、線上線下等各資源板塊導流,持續營造周邊新業態,帶動“城際+城軌”圍繞用戶生活化提供服務延伸,促進城際鐵路及生態體系高質量可持續發展,如圖3所示,資源經營功能體系主要功能設計如下。

圖3 城際鐵路智慧經營板塊應用場景

(1)物業經營。利用城際鐵路智慧化安防、設備監測、智慧運維等技術優勢和成熟經驗,結合廣州地鐵公有云能力,對商圈辦公樓、商場、酒店等提供社區安防、大屏監控、語音電梯、物業管理等一站式智慧物業解決方案。

(2)消費經營。圍繞跨城際鐵路出行特點,落實大灣區宜游的特征定位,充分利用大灣區良好的旅游資源,圍繞景點、酒店等車站周邊特色,培育城際鐵路旅游文化,為都市圈乘客提供個性化出游向導、票務聯動、酒店景點引導等服務,提升乘客出游一站式體驗;增加APP 旅游、休閑、餐飲等頻道,以客流出行時間規律為導向,為乘客提供城際鐵路車站周邊餐飲、健身、娛樂等資訊,持續引導車站周邊門店推出符合城際鐵路乘客出行特色的消費產品或服務。

(3)媒介經營。基于電子屏幕、車站空間廣告位的挖掘利用,打通與電商、媒體等多渠道合作,建立資源跨屏聯動生態,實現車站大屏、視頻終端等廣告精準投放,實現產品與用戶的多維度結合,提升媒介資源收益。

5 結束語

廣州城際鐵路智慧運管系統設計采用“穗騰OS”框架新模式,借助其標準化接入、組件化配置、低代碼開發、流程化編排等工具,能夠在建設中減少重復開發、縮短交付周期、降低成本。功能設計充分覆蓋運管公交化場景需求,在運用大數據、人工智能技術上以實用性為主,為全面提升城際鐵路一體化運管能力、改善乘客出行體驗、轉變車站管理模式、推動“城際+城軌”衍生經濟提供清晰頂層架構和功能規劃。