父權制下的女性集體幻想

橄欖

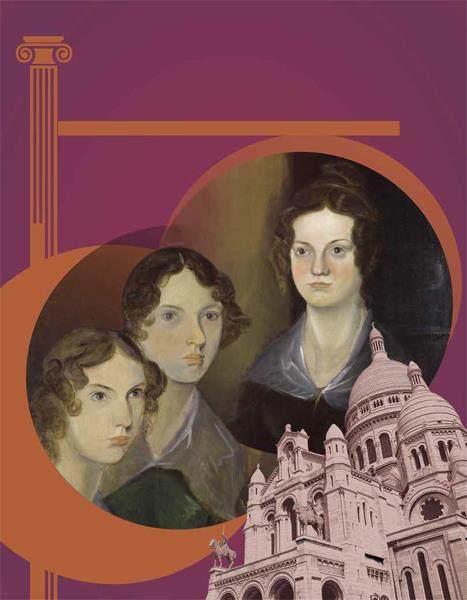

勃朗特三姐妹。

現代言情小說,或我們今天所說的大眾言情小說,起源于18世紀,英國作家塞繆爾·理查森就是其中的代表作家,他最有名的作品是《帕梅拉》。理查森善于塑造女仆和中產階級女性形象,小說家安·拉德克利夫的哥特式小說則融恐怖、懸念和浪漫主義情調于一體,而對言情小說影響最深遠的當屬簡·奧斯汀,她的小說直到今天仍然深受讀者的喜愛。總起來說,這些小說家向讀者介紹了一種新的小說形式:主要關注女性角色的生活經歷,盡管現代言情小說的主角已經擴展到不同的性別、種族甚至有不同的性取向,但從歷史上看,言情小說主要是由女性寫作的、為女性撰寫的有關女性的故事。這一特點讓它與其他類型小說截然不同。

歐美早期的言情小說的主角通常是異性戀的白人女性,她們一般會挑戰社會習俗,勇敢追求自己的幸福。這些小說的女主人公最終都找到了生命中的摯愛。主要關注男女主角浪漫關系的發展和大團圓結局是言情小說至今仍遵循的兩個核心準則。“從此幸福快樂”(Happily Ever After,簡稱 HEA)已成為現代浪漫小說應該如何結束的行業標準。

簡·奧斯汀的小說以及勃朗特姐妹的作品(尤其是夏洛特·勃朗特的《簡·愛》)中的女性角色,最終因表達自己的個性或自己的欲望而獲得了成功的婚姻,對于當時深受社會規范和習俗束縛的女性讀者來說,言情小說是一種逃避、一種慰藉。

美國作家瑪格麗特·米切爾的處女作《亂世佳人》一問世,就打破了當時的多項出版紀錄。她一生中只有這一部作品出版,卻在世界文學史中擁有不可動搖的地位。

到了20世紀,言情小說重新煥發活力,兩位女性作家喬吉特·海耶和瑪格麗特·米切爾重新激發了公眾對愛情小說的興趣。喬吉特·海耶1902年出生于倫敦,1921年她的第一部小說《黑蛾》出版,當時她才19歲。海耶一生有50多部小說出版,其中有24部是以英國攝政時期(大約就是簡·奧斯汀生活的時代)為歷史背景,自此之后攝政浪漫小說就成了歷史浪漫小說的一個子類型。雖然米切爾的《亂世佳人》(1936 年出版)有時候不被歸類為言情小說,但它對該類型的影響深遠,許多歷史浪漫小說都復制了它的背景、主題和人物塑造。

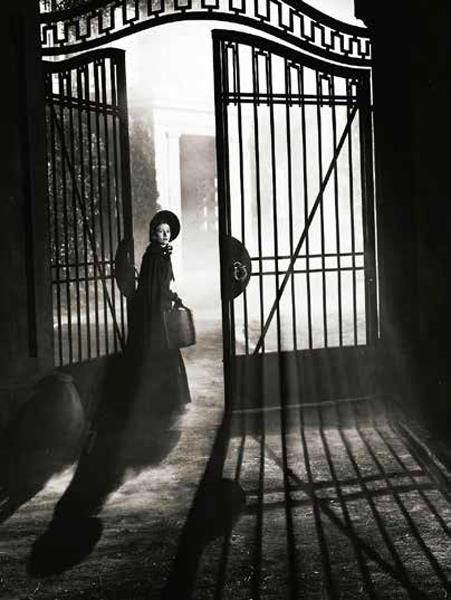

英國小說家達夫妮·杜穆里埃的哥特式浪漫小說《呂蓓卡》(又譯為《蝴蝶夢》)1938年一出版就成了暢銷書,為哥特式浪漫小說這一子流派注入了活力。哥特式言情小說融合了恐怖小說和言情小說的元素,創造出驚心動魄的戲劇性效果,女主角一般在荒涼恐怖的地方(例如古堡)經受磨難,同時努力尋求自己的真愛。這種類型的小說可以追溯到夏洛特·勃朗特的《簡·愛》,這本小說1847年出版之后,一位年輕女子愛上一個陰暗、難以揣測、英俊的男人,同時努力保持獨立,就成為哥特式言情小說這一流派的核心情節。

哥特式言情小說是歷史言情小說與哥特式小說的融合,有些小說家對這兩種類型都很擅長,比如說埃莉諾·愛麗絲·希伯特。希伯特1906年出生于倫敦,1993年過世,在長達50年的創作生涯中共寫了150余部小說,是英國20世紀作品最豐碩、最受歡迎的浪漫愛情歷史傳奇作家之一。她以筆名讓·普萊迪撰寫歷史言情小說,并以維多利亞·霍爾特的名義撰寫哥特式浪漫小說。

上世紀50—60年代,歐美言情小說中開始出現富有異國情調的地點和女主角,女主不再僅僅是家庭主婦,空姐和護士成了很受歡迎的職業配置。后來言情小說也不再局限于異性戀,1970年,戈登·梅里克的第一部同性戀愛情小說《上帝不會介意》出版,而且十分暢銷;1983年,文森特·維嘉(Vincent Virga)的《蓋偉科》(Gaywyck)成為第一部被出版的同性戀哥特式浪漫小說。其實同性戀言情小說一直存在,但被異性戀敘事的成功和需求所掩蓋。描述兩個俊美男性之間戀情的小說在日本蓬勃發展,被稱為“耽美”。大約在20世紀90年代,日本的耽美作品和“腐文化”傳入中國。

1972年凱瑟琳·伍德威斯的《火與花》出版,令言情小說的出版發生了翻天覆地的變化,一種新的類型文學被創造出來了。《火與花》引入了一個新的子類型——緊身胸衣撕裂者(Bodice Rippers),其核心要素便是露骨的性愛描寫。在此之前,大眾市場的言情小說很少包含露骨的色情內容,伍德威斯的作品改變了這一點。歐美幾乎所有的大眾圖書公司都跟風推出了類似風格的作品。

緊身胸衣撕裂者類型的言情小說屬于歷史言情小說,女主角通常美麗、兇猛、獨立,她們會吸引英俊男性的注意,并試圖勾引她。但是結尾和所有其他哥特言情小說一樣:女主回到了男主的懷抱。這類小說因將強奸和虐待作為“愛情故事”的一部分而臭名昭著。然而,這類小說的影響是持久的,主打情色的《五十度灰》一經出版就紅遍歐美,打破了《哈里·波特》系列創造的記錄從而成為史上賣得最快的小說,還被拍成了電影。

進入21世紀后,言情小說一直在穩步轉變,以便更準確地反映讀者群的多樣性。2018年讀書類社區網站“Goodreads”(被譽為國外的豆瓣)公布了網友票選的年度圖書榜單,最佳言情小說獎給了海倫·王的《親吻商數》,這是這位作家首部被出版的小說。這本小說以亞裔為賣點,而瓦妮莎·諾斯的《滾軸女孩》一書的主角則是變性人。暢銷情愛小說作家艾麗莎·科爾的《愛我的人工智能》,則是講述人與人工智能的關系。

貝弗利·詹金可以說是這一潮流的先驅者,自 1994年她的處女作《夜歌》發表以來,她一直在創作以非裔美國人為主角的歷史言情小說。隨著時代的發展,言情小說的讀者們要求言情小說更具包容性,而許多作者已經接收了這一信號。

1940年版電影《蝴蝶夢》劇照。

1943年版電影《簡·愛》劇照。

1939年版電影《亂世佳人》劇照。

言情小說的日漸流行和女權運動的興起幾乎同時,所以有一種觀點認為,言情小說與女性覺醒有關,實際上這一觀點忽視了現代歐美書籍出版和分銷的特點。言情小說的明顯升溫或許可在很大程度上歸因于女性的信念和需求發生了改變,但是其他一些因素也在發揮著同等的甚至更為重要的作用。

要想了解言情小說在商業出版界舉足輕重的原因,首先要弄清楚平裝書出版和分銷的經濟學。20世紀初,出現了輪轉印刷機,接著無線膠裝方式和合成膠被發明,這些共同推動了便宜圖書的大量出現。另外,從出版商的角度來看,半計劃發行是一種在財務上安全可行的方法。每一本書都是唯一且獨特的,因此所有的出版商都必須從零開始推銷,因此一些通俗圖書出版社便開始依賴那些已經在讀者中很受歡迎的類型作品。

最早被出版商選中的是推理、偵探小說。在美國,1920年左右低俗推理小說風行一時,到了上世紀50年代,推理小說每況愈下。艾斯書屋的編輯想到杜穆里埃的《呂蓓卡》暢銷不衰,于是他試圖出版類似的小說,他選中了菲利斯·惠特尼的《驚雷高地》,這部小說1960年出版,成為該出版社“哥特式言情小說”的第一部。與此同時,雙日出版社推出了維多利亞·荷特的《美林的女主人》,這本書銷售了100萬冊,其他的出版社也紛紛搶搭這班車,哥特式言情小說進入了鼎盛時期。

意大利畫家維托里奧·雷格尼尼(1858年至1938年)的作品主要描繪19世紀歐洲典雅的貴族生活場景。

禾林公司的成功在于它像推銷一盒麥片一樣宣傳一本書。

在20世紀70年代初的英語出版界,哥特式言情小說的作品數量超過了其他類型小說(包括推理小說、科幻小說和西部小說)的作品總銷量,當紅言情作者的平裝本小說,第一版的印刷基本上都是80萬冊起。1972年后哥特式言情小說的銷量開始下滑。

總部位于加拿大多倫多的禾林出版公司是全球最大的愛情小說出版公司。該公司之所以在經濟上獲得了令人難以置信的成功,是因為它像推銷一盒麥片一樣宣傳一本書。禾林從1949年開始就從英國購買言情小說的版權,到了1957年開始專注于言情小說的出版。言情小說這一類型文學的流行和普及,很大程度上歸功于禾林不循常規但非常成功的營銷策略:產品本身的品質并不重要,重要的是找到受眾和消費群體并發現一條可接近這些受眾的道路。

禾林圖書封面和宣傳材料總是凸顯公司的名字,比書名和作者名更搶眼。他們還在書頁中羅列其他圖書的目錄,并建議讀者索要免費的目錄,由此獲得了讀者的姓名和地址,之后便努力讓讀者注冊成為長期的訂戶。雖然也走分銷,但是禾林以訂購銷售為主。該公司每月發行12本浪漫小說,其中6本是“標準”的言情小說,另外6本則更加“香艷”。一般的平裝書只能銷售1.2萬冊,而禾林通常會印50萬冊,他們的退貨率很低,被業界同行稱為“直接印鈔票”。

禾林出版社的成功,并非因為女性對愛情幻想的需求量突然大增,而是因為出版社的營銷策略太成功了。也可以說,女性讀者對這類小說的表面需求是被誘發形成的。

禾林的成功讓美國的出版公司非常羨慕,于是各自推出了特別設計的浪漫小說系列或叢書。從前的大眾圖書出版商支持作者的主動權和決策權,而禾林卻剝奪了這些權利,出版活動也就完全改變了:之前是為一部已經完成的作品尋找讀者,而如今變成了為一個已經形成的讀者群搜尋或者創造一部作品。言情小說從一種規模相對較小、小本經營且關注作者的閱讀活動,變成了以消費為導向、充分利用最先進的營銷和宣傳技術以促進商品銷售的活動。這種特點一直延續到今天。

言情小說有一個奇怪的特點,它是最受歡迎但最不受尊重的文學類型。雖然在暢銷書排行榜上一直占據主導地位,但它也遭到了評論界的普遍排斥。學者們聲稱,言情小說將女主角限制在愛情和婚姻的故事中,這類學者認為言情小說這種文學形式所傳遞出的終極信息是“男人是女人的快樂之源”,但與此同時,也有很多言情小說家和讀者將這類小說視為女性的勝利。

言情小說顯然為很多女性提供了一種相當愉悅的閱讀體驗。上世紀80年代美國杜克大學教授珍妮斯·A. 拉德威對言情小說進行了一番學術研究,她在美國中西部的史密斯頓市調查發現,言情小說的讀者絕大多數在25—45歲之間,在美國,中產階級的女性之所以會成為讀者,是因為她們有購書的財力和看書的時間——當時中產家庭的妻子很少從事全職工作。

拉德威的研究直到今天還被奉為經典,她發現,言情小說的主要功能就是一種療愈性和帶入愉悅感。閱讀言情小說是一種與上癮沒有明顯區別的習慣。因為是一種逃避,所以能在想象中假裝那就是我們的生活,暫時離開這個殘酷的世界。在不斷閱讀和寫作言情小說的過程中,女性參與了集體構筑一個女性幻想的活動,這個幻想的結局就是:男主人公張開雙臂將女主攬入懷中,宣稱他要永遠保護她,因為他對她懷著深沉熱烈的愛情。女主人公自此之后,除了作為男主注意力的焦點之外,其他什么都不用做了。閱讀言情小說如同前往烏托邦的旅程,讀者通過與女主人公的認同,感受到自己成為另一個人關注和牽掛的對象。

史密斯頓的很多女性讀者承認自己通過閱讀來逃避現實,她們覺得這是良好的治療方式,比任何鎮靜劑、酒精都便宜得多。沉溺于這種顯然令人倍感愉悅的活動是否恰當呢?拉德威發現,女性讀者常常有一種負疚感,因為她們花錢購買的這類書常常遭媒體、她們的丈夫以及子女嘲笑。拉德威還發現,言情小說所提供的替代性愉悅可能有防微杜漸之效:心滿意足的閱讀者會就此消除對自己的生活做出實質性改變的努力。這種愉悅的轉瞬即逝又會讓讀者渴望不斷地重復這一體驗。因此,閱讀消費只會帶來更多的消費。

言情小說的主要功能是一種療愈性和帶入愉悅感。

美國杜克大學教授珍妮斯·A. 拉德威的著作《閱讀浪漫小說》。

2005年版電影《傲慢與偏見》劇照。

值得深思的是,在20世紀六七十年代西方女權運動如火如荼之際,為何言情小說會呈井噴式發展?一方面,大眾媒體以象征性的手法告訴西方的女性,她們作為個體的最高價值與她們的性誘惑和肉體美感緊密相關。另一方面,她們又受到家庭和教會教導的影響,她們的性欲只能被另一個個體所激活,且只為那個個體而存在。這就導致了女性會對性需求和性欲望做出矛盾的反應。這種文化表明,一個女人只有在被一個男人所認可的時候,她的價值才能產生。這也許就是女性著迷于言情小說的根本原因:讀者試圖通過與一個個被喚醒性欲因此而發現自己價值的,被愛、被關注的女性產生認同,從而尋找到自身的價值。

拉德威認為,言情小說可以讓我們獲悉父權制的本質,并了解了它對于女人——一個在男人占主導地位的社會中未掌握權力的個體,究竟意味著什么。那些言情小說中的浪漫劇,不止是讓她們意識到拒絕按照這個文化所框定的女性形象來塑造自己將引發悲劇性后果,同時也展示了循規蹈矩的驚人好處。拉德威認為,言情小說蘊含著強調并確保女性繼續恪守婚姻和履行母職的特有心理結構。所以,最受歡迎的言情小說都帶有這樣一個信息:保持女性的獨立性、滿足女性欲望與父權制可以同時存在,并行不悖。

(責編:栗月靜)