“紀錄片之父”和他的《北方的納努克》

源遠

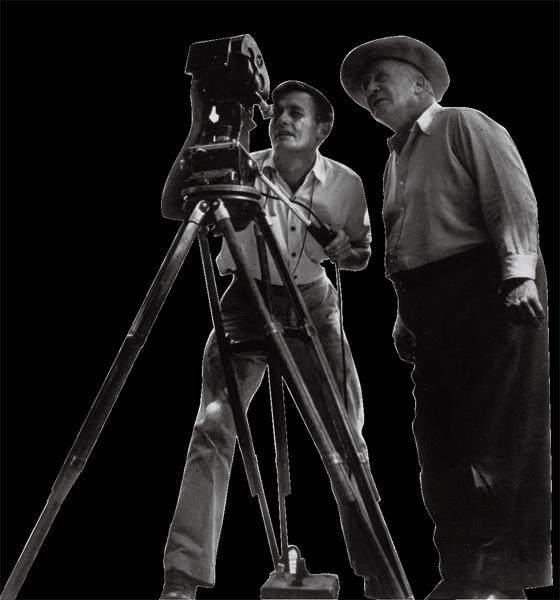

羅伯特·弗拉哈迪被公認為“紀錄片之父”和第一位偉大的寫實主義者,而他的《北方的納努克》又開創了非敘事電影的歷史。

弗拉哈迪出生在美國的密歇根州一個采礦工程師家庭,童年隨落泊的家庭遷居加拿大。青少年時代的弗拉哈迪輟學后在荒野探礦,并與土著印第安人結為朋友,這造就了他對古樸原始生活、冒險經歷的留戀和向往,其后弗拉哈迪多次參加了在加拿大東部和北部的探礦探險。

1913年,弗拉哈迪開始拍攝探險紀錄片,他被因紐特人在冰天雪地中面對寒冷、饑餓和死亡所表現出的樂天和活力所感動,拍攝了大量以因紐特人為主人公的素材。1916年,他帶回的長達7萬尺的膠片素材被毀,不得不重返北方去拍攝后來譽滿全球的《北方的納努克》。

弗拉哈迪鼓勵納努克和他的家人參加影片拍攝,并指導他們在攝影機前表演。銀幕上展現的許多內容的確是納努克一家典型的日常生活(如建筑圓頂冰屋和點燃篝火),但也不盡然。弗拉哈迪在影片中表現的捕獵海豹的危險方法,在因紐特人能夠用皮毛交換槍支時就已經被納努克他們擯棄了。弗拉哈迪扮演了瀕危人類學家,將因紐特人的生活浪漫化,讓因紐特人穿上他們不再穿著的傳統服裝,以抹去西方世界的影響。他所描述的古樸原始的因紐特人會對一臺簡單的留聲機驚奇不已,但實際上因紐特人不但積極地參與了拍攝工作,而且洗印了弗拉哈迪的膠片,甚至還修好了他的攝影機。

雖然《北方的納努克》準確地展示了影片主人公生活方式的各個方面,但影片的主要目的卻不是要對人類文化作科學式的揭示,在當今的觀念中,它遠遠不是一部人類學的電影。影片含蓄表達了不同于我們的社會結構的復雜性,特別是納努克文化,它還暗示現代世界威脅,這種威脅使納努克一家除了變成現代世界一員之外別無選擇。弗拉哈迪把納努克的生活方式描寫成永恒的一成不變,而影片涉及的生活方式已經屈服于致命的威脅。

《北方的納努克》展示的自然環境本身過去和現在也都受到致命的威脅。布萊恩·溫斯頓在《白人的責任:羅伯特·弗拉哈迪的例證》中談到《北方的納努克》與人類學電影的差異時舉例說:如果由弗朗茲·伯埃斯那樣的人類學家(而不是弗拉哈迪這樣在殖民主義土壤里誕生的、自詡的藝術家和探險家)來拍攝這部經典范例影片,那紀錄片歷史該會有多大的不同,或者會精彩多少?!

弗拉哈迪在描繪主人公一成不變的永恒生活方式上頗下功夫。如果說西方文明摧毀了納努克的文化,那么弗拉哈迪本片的拍攝就是毀滅者之一。影片錄像版的字幕提及“影片由法國皮毛公司里維隆·弗雷斯出資拍攝”,但弗拉哈迪影片的片頭字幕只感謝“納努克一家的友善、信任和耐心”。對照弗拉哈迪對皮毛公司資助影片的緘默,他對主人公一家參與拍攝的強調就顯得不完全誠實。當然,誰也不會懷疑弗拉哈迪對影片主人公的人性美德表達謝意或宣稱沒有納努克一家的參與就無法拍成該片的誠心,但弗拉哈迪對納努克一家的感謝并不代表他與他們一家的關系就是純凈的。最具諷刺意義的悲劇發生在《北方的納努克》上映的第二年,由于納努克一家過多地卷入影片的拍攝,加速了自身生活形態的瓦解,生活在弗拉哈迪離去后變得更加困苦。就在納努克的面孔和名字隨著影片的轟動而傳遍全球之時,納努克自己卻在饑寒交迫中死去。

《北方的納努克》得益于好萊塢的敘事電影制作手法,游走于敘事和紀實電影的界限之間,將人類學式的觀察轉變為一種敘事化的浪漫傳奇。

《北方的納努克》是一部極具爭議的影片:它體現出參與式影片制作的一些重要元素,而這種參與式影片制作目前又受到銳意創新的電影制作者的贊揚。從許多方面來看,它是一次跨文化的合作,但又是兩個對日常生活中的女人缺乏興趣的男人之間的合作。不顧一切的尋覓食物(男人的狩獵活動)構成最具匠心的場景,并連綿整部影片。盡管事實上電影制作者在組織素材時更加主觀武斷,但將制作者的存在限制于字幕中并將他自己隱藏在攝影機后面的做法,使得影片比起先前的電影制作更具“客觀性”。在相當大的程度上,《北方的納努克》得益于好萊塢的敘事電影制作手法,游走于敘事和紀實電影的界限之間,將人類學式的觀察轉變為一種敘事化的浪漫傳奇。弗拉哈迪構造了一個理想化的愛斯基摩家庭,給予觀眾一個明星和一個故事(人對抗自然)。為方便拍攝,弗拉哈迪搭建了一個比普通愛斯基摩圓頂冰屋(直徑不足4米)大得多的冰屋,而捕獵野獸的場面也經過周密安排。盡管這些明顯地虛構化,但連貫的長鏡頭卻最終征服了安德烈·巴贊,他將弗拉哈迪尊為現象學紀實的泰斗。

弗拉哈迪部分地將納努克一家的真正生活方式加以變形,以講述一個男人的故事,他為使自己的一家在惡劣的自然環境中得以生存,作出了艱苦卓絕的努力,他并不是與壞人抗爭或達成浪漫的訴求,他面對的也不是他渾然不知的、毀滅他的世界的勢力。弗拉哈迪的故事并沒有真正發生,它確實是一場虛構,在這樣的故事里,作為主人公的納努克已被杜撰化。

弗拉哈迪扮演了瀕危人類學家,將因紐特人的生活浪漫化,他讓因紐特人穿上他們不再穿著的傳統服裝,以抹去西方世界的影響。

《北方的納努克》宣稱它的主人公是真實人物,不是虛構人物,然而,真實人物也是敘事中的人物,真實人物也是演員。與扮演虛構人物相反,《北方的納努克》的明星以自身的形象出現,或者更確切地說,扮演他自己。這個人扮演的“自我”和他人扮演這個人的“自我”并不完全相符。

在影片中,這個人叫“納努克”,在生活中,他的名字卻是奇特的“阿拉卡瑞阿拉卡”。弗拉哈迪的片名賦予納努克神話般的幻想感,而“真正的”納努克——弗拉哈迪所拍攝的那個人,是他自身,而不是為制作者和觀眾構成敘事線索的銀幕形象。

納努克呈現為一個離開創造他的影片就不具真實性的虛構化人物。

有關《北方的納努克》影片藝術真實和物質現實真實的討論經常墮入道德上的極端和武斷、哲學上的悖論和虛無。但弗拉哈迪制作電影的獨特觀念和手法的確為紀錄片的美學定位打上了不容忽視的烙印。弗拉哈迪所受教育不多,拍攝《北方的納努克》時,他對電影的了解幾乎等于零,他畢生都只運用一些基本的電影技巧,制作電影的方法相當簡單。

對于那些困惑的助手們來說,弗拉哈迪的拍攝方法幾乎是神秘的,助手們有時甚至會被他省時省錢的做法激怒。沒有準備好的劇本,即便是順利的話,他也往往要拍下數千英尺的素材后才能決定如何運用這些材料。與當時的標準相比,他的耗片比非常高,因為他相信只有拍出大量的素材,他影片的主題才會“顯現”。他對把結構強加到他的素材上的做法懷有敵意,堅稱一個段落的節奏應當與真實的事件相同,藝術家僅僅是在生活和拍攝素材中去發現早已存在的東西而已。

英國紀錄片導演兼電影評論家保羅·洛薩認為弗拉哈迪的這些觀念來自因紐特人的文化,例如:因紐特人的象牙雕刻師就從不自視為藝術客體的創造者,他們自稱“發現者”。在他們眼里,一只不成形的象牙里面早就存在某一特定的藝術品,雕刻師無非是從象牙體中釋放和“解救”那個藝術品而已。雕刻的過程被看作探索的過程,直到深藏的藝術品自己顯露出來,這時藝術家就會去掉多余的材料,使該藝術品能夠不受干擾地展示。對因紐特人來說,藝術是一個揭示的過程,并非一般意義上的創造。

弗拉哈迪的紀實電影理論非常接近這種觀點。頗具諷刺意義的是,他經常因自己反商業化的制作方法而被指責為傲慢,而實際上他的做法恰恰反映出人道和謙遜的美德。對弗拉哈迪來說,素材的真實完善最為重要,他堅持運用長鏡頭,避免并非內容有機延伸的疊印形式。對剪輯導致變形的疑慮使他努力通過攝影機在畫面中展現他的題材。他相信是在場面調度中——而不是在將真實先切割成分離的碎片然后再加以組接中,真實性能得到最好的體現。

縱觀《北方的納努克》全片,弗拉哈迪運用開放的形式,暗示更多的信息存在于畫面之外。在其他的電影中,他使用全方位的搖鏡頭表現荒野的廣袤無垠。在強調脆弱的場景和暴風雪的段落中,納努克的雪橇就在畫面的底部危險地滑行,許多次幾乎滑入銀幕下象征性的黑暗之中,這些時空整體通過長鏡頭連帶所有的相關元素被攝取下來。譬如,在納努克捕獵海豹一場,獵人和被獵物同在一個畫面中,由此弗拉哈迪不但展示了他們之間的距離,還保持了必要的懸念,因為納努克稍有失誤就會嚇跑海豹。

《北方的納努克》大獲成功之后,聞風而動的派拉蒙公司總裁委托弗拉哈迪在全球范圍內自選景點拍攝“另一部納努克”,弗拉哈迪選定南太平洋的薩摩亞群島制作了《摩阿娜》,試圖重新創造古老的生活和女主人公歲月的艱辛。盡管電影公司以“南海美人魚的戀愛生活”這樣典型的好萊塢宣傳口號來拼命推銷,但原創精神的匱乏和自然環境的迥異,導致了《摩阿娜》在影評和票房上的失敗。

1934年,弗拉哈迪在英國拍攝了另一部頗有影響的紀錄片《亞蘭島人》(Man of Aran),對“人與大海抗爭”的主題加以詩意的表達,全片建立在亞蘭島人捕捉鯊魚的驚險和波濤洶涌的險惡環境之上。影片的攝制方法與《北方的納努克》如出一轍:弗拉哈迪出資雇傭早已不再以打漁為生的島民出海捕魚,并聘請專家教島民使用魚叉;影片中代表環境和危險的鯊魚并不吃人,且早已絕跡。這些虛構因素的加入,使得影片中枯燥乏味的真實生活獲得了相當的戲劇性,與紀實電影的美學原則產生矛盾。而弗拉哈迪有關機器時代(開鉆油田)對純樸鄉土社會產生沖擊的最后一部影片《路易斯安那的故事》(Louisiana Story,1948),從真實生活情景的研究到小男孩主人公的夢想、油田井架和人狼等無不來自虛構,顯示一代紀錄電影宗師已經基本接受了好萊塢的敘事電影美學原則。

羅伊·阿米斯說過,弗拉哈迪“往往都是從影片中人物實在的生活出發,去組織影片結構,從這方面看,他跟大多數以虛構為出發點、著意虛設故事框架的敘事電影導演有很大的不同”。弗拉哈迪作為一個先驅者,創造了一種與好萊塢截然不同的新的電影形式,個性的力量和堅定的信念,使他把這種新形式帶進電影企業中,以《北方的納努克》一片,為紀錄片贏得了全世界的觀眾。

(責編:馬南迪)