教科版小學英語六年級下冊閱讀課Unit10 Then and now教學設計

葉靜儀

一、課例簡介

本節課的教學內容為教育科學出版社《英語》六年級上冊Module5單元的內容,以小男孩Ben為線索,從家、學校和居住地的不同角度講述發生的生活變化。本課利用“粵教翔云”數字資源平臺輔助教學,利用結構視圖構建文本,培養學生邏輯思維能力。

二、教材及教學內容分析

本課時為M5 Changes的第5課時,Unit10的第1課時,以Ben為線索,從家、學校和居住城市的不同角度來講述Ben從英國來到中國后,因居住地點的改變而發生的變化。這一課時是談論Changes in places的第一課時,從講述人物的變化過渡到講述環境和地方的變化。在前4個課時中,學生已完成了介紹自己變化的任務,本課時的任務要求學生能夠根據結構視圖和核心句型復述Ben在英國和中國的生活變化。

三、教學對象分析

六年級學生在十二歲左右,根據皮亞杰的認知發展階段理論,他們正處由具體運算向形象運算階段的轉變,思維方式也從具體形象思維逐漸向高階和抽象思維轉變。學生已有了五年英語學習的經驗,具有一定的語言知識基礎和一定的語言運用能力。學生在Module 1和Module 2中學習了農村生活和城市生活的特點,在Module 4中已經學習了一般過去時的用法。在本模塊的前面4個課時中學生也已學習了從外貌、性格、愛好等不同角度描述人的變化。在前一課時“描述自己的變化”作業中,學生能從自己、家庭等方面變化進行描述。本課時在此基礎上,圍繞“Changes in Ben's life”這個話題,學生將學習如何從居住的地方、學校、周圍環境等方面描述生活的變化。

四、教學目標分析

(一)語言能力目標

1.能聽懂、正確朗讀并運用核心詞匯ago,village,nearby,far away,office,store,department store,語音語調準確。

2.能聽懂、正確朗讀并使用核心句型:He lived/lives…,There were/are…, People worked/work…,His school was/is…,His home was/is…so he…

3.能運用核心句型描述Ben以前的生活和現在的生活中的一些變化。

(二)思維品質目標

1.能利用結構視圖解構文本,培養邏輯思維。

2.能在分析過去與現在,國外與國內,鄉村和城市的生活基礎上表達自己對不同生活方式的喜好,培養批判性思維。

(三)學習能力目標

1.能遷移運用已學的知識進行新知的學習。

2.能利用結構視圖解構文本,對比過去與現在,國外與國內,鄉村和城市的生活。

五、教學重難點分析及解決措施

1.重點:能流利地朗讀課文并理解課文內容。

2.難點:通過學習課文,利用知識結構視圖建構新知并復述課文。

3.教學策略

(1)技術支持學情分析學生課前把上節課的作業My changes的作文分享到“粵教翔云”上,教師從學生的作品中可以了解學生對本模塊自我改變的語言基礎,實現了精準學情分析,為教學重難點的突破、教學策略的選擇和教學活動的設計提供依據。

(2)技術支持課堂導入。本課通過學生對所有同學作業的點贊作為導入,教師展示投票的結果引起學生興趣,并過渡從寫自身的變化到身邊環境的變化,激發學生學習動機,同時建立所學內容與學生已有知識間的關聯。

(3)技術支持課堂講授

本課運用了許多制作好的圖片插件和視頻插件以及“粵教翔云”的黑板功能來解決Unit10的課文內容。比如,在對比Ben兩個不同環境的時候,利用“粵教翔云”平臺的黑板功能和畫圈功能,在兩張主題圖上圈出看到的事物,來引出課題Then and now,學生能非常直觀地感受到場所的具體變化。在學習新詞的時候,利用做好的視頻,教師邊播放視頻學生邊學習新詞village和department store,學生能圖文并茂地學習新詞,在語境中加深對新詞的理解。學習第二段時,在平臺插入了自制的時光機動畫,創設情境,讓學生回到英國看Ben以前的生活,激發學生的學習動機進入第二段的學習。學習完全文之后,制作問題鏈Which life does Ben prefer?和Which life do you prefer?Why?以及What can we do for the better life?的圖片插入在數字教材中,提供一些住在鄉村的好處和住在城市的好處作為關鍵詞制作問題卡,激發學生的已知基礎,給學生在陳述自己觀點提供支撐,降低他們的畏難情緒并且激發思維,從而升華本課主題。

(4)收集評價數據

在課后,學生利用“問卷星”評價自己的學習過程。在作業環節,讓學生把做好的結構視圖和作文題用平板拍照提交到“粵教翔云”,這樣能夠實時、有序記錄學習過程和學習成果,有助于及時發現學生問題,實施針對性干預,同時為學生過程性表現評價提供數據支持。

(6)可視化數據呈現與解讀

在內化主題后,問“What can we do for a better life?”讓學生從不同方面寫出怎樣為美好生活而努力,拍照到“粵教翔云”。為了讓學生回顧整個構建結構視圖過程與了解學生語言內化的情況,筆者讓學生借助平臺對其他同學的My school作品進行評論和點贊。學習能力強的學生可以在評論區指出其他同學的錯誤,也可以對自己喜歡的作品點贊之余學習其他同學的作文的邏輯結構和語言。所有學生的作業更加直觀、清晰,還有助于學生發現問題,進行改進;教師也可以快速分析學生的作業情況,推進下一步的講解。

4.技術支持的教學設計思路

六、教學活動設計

(一)導入

1.教師活動:展示學生上傳的前一課時作業My changes.

2.學生活動:看最受歡迎的分享作業,說一說喜歡的理由。

3.設計意圖:從上一課時作業引入話題。

(二)學習理解

教師活動一:Let's learn:呈現兩幅主題圖;創設“時光機”情境,播放視頻回到Ben在英國的鄉村生活,教授新詞village;教授第二段內容,設置問題鏈,引導學生思考,板書結構視圖“then”部分內容。

學生活動一:Let's learn:觀察并談論圖片內容,學習第一段,了解課文背景;帶問題觀看視頻,學習新詞;劃出關鍵問題的答案,整理并與老師共建結構視圖“then”部分內容。

設計意圖一:呈現圖片,激活學生舊知,為課文學習作鋪墊;指導學生利用結構視圖解構課文文本,引導學生提取文本的關鍵信息。

教師活動二:Let's try:引導學生思考,根據“Then”部分的結構視圖,對“Now”部分Ben的生活自主提問;布置學生閱讀第三段內容,要求學生在數字黑板劃出問題答案并完成板書的結構視圖;引導學生利用結構視圖復述。

學生活動二:Let's try:根據“then”部分的結構視圖,對“now”部分Ben的生活進行提問;自主閱讀第三段內容并在黑板劃出答案,完成結構視圖;與教師一起復述第三段。

設計意圖二:指導學生利用結構視圖解構課文文本,培養學生邏輯思維能力。

教師活動三:Let's guess:Which life does Ben prefer, city life or country life?Why?

學生活動三:Let's guess:猜測Ben 喜歡哪一種生活并說出原因。

設計意圖三:根據文本,對比兩種生活猜測Ben喜歡哪一種生活,培養學生的發散思維。

教師活動四:Let's learn:播放課文最后一段錄音,呈現 Ben的選擇。歸納Ben選擇的原因并板書。

學生活動四:Let's learn:朗讀最后一段;了解Ben選擇城市生活的兩個原因

設計意圖四:升華本文的主題意義,城市、鄉村生活各有優點,改變是為了更好地生活。

教師活動五:Let's talk:If you were Ben,

which life would you prefer,city life or village life? (主題升華:No matter what changes, changes for the better life.)

學生活動五:Let's talk:思考兩種生活的差異,說出自己的想法。

設計意圖五:對比兩種生活,說出自己的看法,培養學生的批判性思維。

教師活動六:Let's discuss and write:What can we do for the better life?

學生活動六:討論并寫出自己為了美好生活能從哪些方面作出努力。

設計意圖六:從本質生活升華主題意義,讓學生清楚改變是為了美好的生活,同樣美好的生活需要我們的改變。

(四)遷移創新

教師活動:布置作業:圍繞 Changes in our school的主題,完成結構視圖描寫自己學校的變化;完成學校變化的作文(二選一完成)A.填寫學校變化的結構視圖。B.填寫學校變化的結構視圖,并嘗試寫一寫學校的變化。

學生活動:選擇完成不同難度的作業,上傳到“粵教翔云”數字平臺上。

設計意圖:把所學運用到實際生活中去,同時為下一課時作好鋪墊;進行分層作業,滿足不同學習需求的學生。

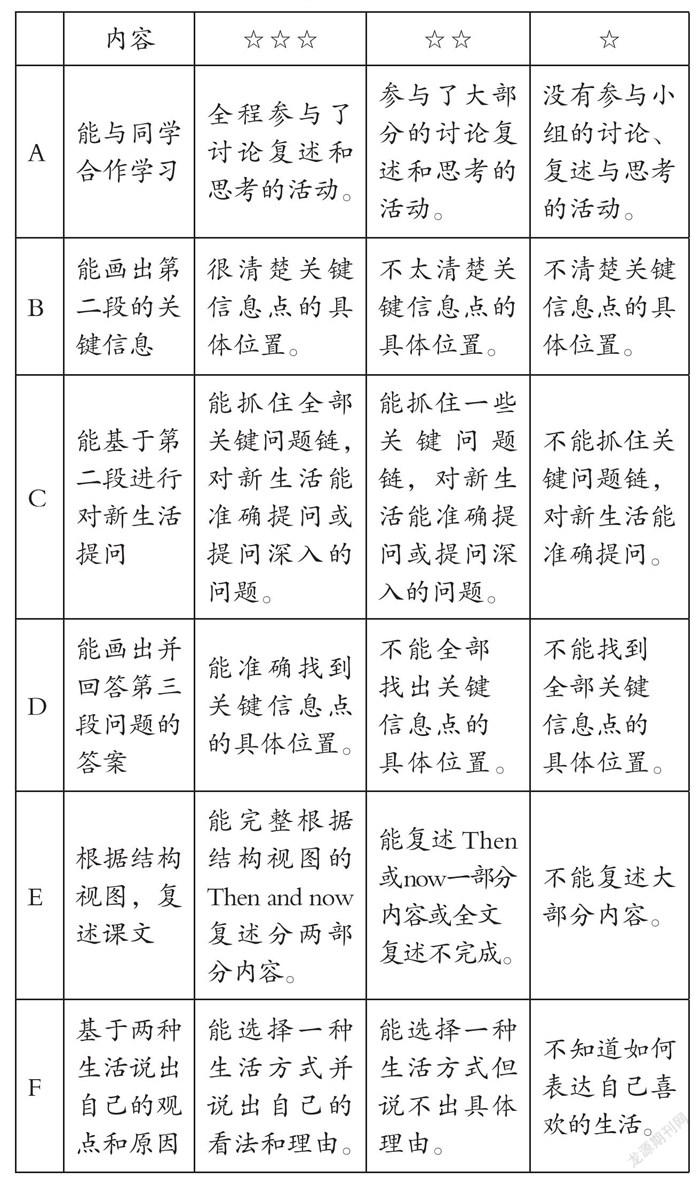

七、教學評價

1.學習過程評價

八、評價結果

1.學習過程評價

2.“粵教翔云”作品的點贊評價

九、教學反思

(一)利用結構視圖構建文本,培養學生邏輯思維能力

本節課的所有活動都是圍繞結構視圖開展,首先是讀主題圖,聽第一段文本,完成時間軸,明確從以前then到現在now,以及ben的生活發生改變的時間點是three years ago. 再通過乘坐時光機回到以前看看Ben在英國鄉村的生活情境進行視頻觀看和文本閱讀來完善左邊部分結構視圖。讓學生提出他們想知道的Ben現在的生活,完成右邊的視圖。這就是一個時間軸及對比型的綜合型結構視圖。把篇幅較長的文本以結構視圖的形式呈現,在完成結構視圖的過程中能培養學生的邏輯思維能力,把師生的思考過程變得可視化。最后,讓學生闡述自己的對兩種生活方式的看法,培養學生的批判性思維,升華主題意義:城市、鄉村生活各有優點,不管如何改變,改變是為了更好地生活。

(二)利用“粵教翔云”數字資源平臺輔助教學

課前,學生在平臺上傳他們在上一課時的My changes的配圖作文,并互相觀看并為自己喜歡的作品點贊。課中,在Unit 10的課文頁面插入自制的視頻、圖片資源,還運用了數字教材的聚光燈功能,聚焦目標文段。黑板功能,聚焦目標文檔,圈畫、書寫關鍵信息。使用數字教材平臺與使用PPT最大的不同是PPT課件是線性思維,教師上課時可以按照PPT預設好順序一頁頁往下播,但是如果碰到課堂上有突發情況的時候教師就很難處理,使用數字教材是結構性思維,教師需要在數字教材的基礎上插入各種資源展開教學,這就能使課堂非常靈活,能對學生上課時的反饋及時反應,及時調整教學。

(三)巧用信息工程2.0微能力,助力問題解決

為了促進學生運用各種知識和資源來解決實際問題,實現知識的再建構,培養了學生的學科素養,本課在多技術融合的環境下,應用了11個微能力有效地進行了學情分析、課堂導入、課堂講授、方法指導、展示交流、收集評價數據、評價數據可視化呈現。技術支持下的教學對幫助學生解決問題作用很大,主要體現在課前信息技術實現了精準學情分析,為教學重難點的突破、教學策略的選擇和教學活動的設計提供科學依據。課中信息技術能引起學生興趣,激發學生學習動機,為學生參與知識理解和建構提供了學習支持,便于創造性地開展學習,創造性地表達自己的學習過程與學習收獲。另外,借助信息技術能實時、有序記錄學習過程和學習成果,有助于教師及時發現學習問題,實施針對性干預,同時為學生過程性表現評價提供數據支持。

[本文系廣州市教育學會2011年教育科研課題“融合教科版小學英語主教材的主題式閱讀教學實踐研究”(課題編號:202113830)研究成果]

責任編輯? 陳紅兵