文物中的花鈿

徐鴻韜

我們在很多古裝影視劇中都能看到上圖這樣的妝飾,這種獨具中國特色的女性妝飾便是花鈿。

花鈿是我國古代婦女在面部加放的一種妝飾,通常是用金、銀、彩紙、珍珠等材料,通過加工制作成不同圖案及形狀的薄片,貼于眉心、臉頰等處;亦可使用胭脂、朱砂等材料繪制。

唐代王建《題花子贈渭州陳判官》詩中寫道:“膩如云母輕如粉,艷勝香黃薄勝蟬。點綠斜蒿新葉嫩,添紅石竹晚花鮮。鴛鴦比翼人初貼,蝴蝶重飛樣未傳。況復蕭郎有情思,可憐春日鏡臺前。”

這首詩描述了各種各樣的花鈿。花鈿的原料有云母、胭脂、松花粉、蒿葉、鮮花、昆蟲翅膀等,顏色有黃、綠、紅等,質地有膩的、輕的、艷的、香的、薄的、嫩的、鮮的等,樣式有花瓣、枝葉、竹子、鳥兒、蝴蝶等。

從面飾的形成發展過程看,面飾最初主要有兩種。第一種是花鈿,可畫可貼,顏色多樣。其源頭可追溯到戰國,據說秦始皇渴望長生不老、得道升仙,于是命宮人梳仙髻、貼五色花子。第二種是面靨,指面頰酒窩處的妝飾,最早是用來標記女子月事,后妃宮人以面部紅點為最美麗,之后又不斷演變成一種美容面飾,發展出花樣眾多的花鈿和面靨,包括梅花妝、額黃、斜紅、珠鈿等。

今天,我們主要探討一下與花鈿有關的文物。

唐代新疆吐魯番阿斯塔那墓葬群中出現了大量伏羲女媧圖像,畫像上有各種不同的花鈿。時代屬于曲(qū)氏高昌時期和唐西州時期。阿斯塔那墓出土的伏羲女媧圖像,畫的質地為絹和麻,一般是將畫用木釘釘在墓頂上,畫面朝下。少數畫則折疊包好放在墓主身旁。畫多呈上寬下窄的梯形。畫中伏羲女媧人首蛇身,上半身著袍服相擁,下半身為蛇身相互纏繞。伏羲持矩,矩上多有墨斗;女媧持規。伏羲女媧的面貌及衣飾 既有典型漢人形象,也有西域少數民族高鼻深目、卷發虬髯、胡服的形象。

在敦煌的莫高窟壁畫上,我們可以看到佛祖、菩薩、飛天等人物形象中雖然也繪制有花鈿,但其樣式卻和現實生活中的女子有所不同。

佛祖、菩薩、飛天等佛界人物,其花鈿的形象十分統一,以圓點為主或稍微變化。佛國塑像中的點額多是立體的,畫像中以空心或實心的圓形為主;也有在圓形基礎上稍有變化,多為菩薩,有的額上的圓上多了一豎,有的圓形下端加弧線,也有加個半月圖形的,推測這樣的圖形是代表日月交輝、普照天下之意。

在大英博物館收藏的由20世紀初英國人斯坦因盜走的敦煌藏經洞唐代刺繡《釋迦牟尼靈鷲山說法圖》格外精美,這件制作于8世紀的刺繡,主體由五尊佛像構成,佛像的上方是華蓋和飛天,下方是許多供養人像。左邊的菩薩額上是藍色圓形空心花鈿,右邊菩薩額上是藍色水滴形花鈿。

在莫高窟壁畫上,供養人、仕女等反映的是現實世界人物形象,其花鈿的樣式可以說是豐富多彩。

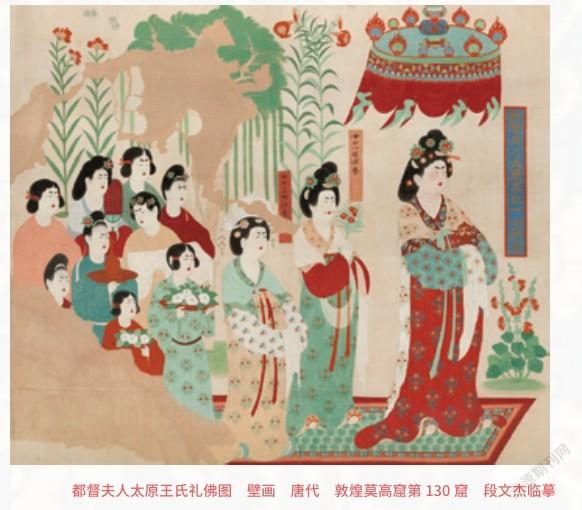

《都督夫人太原王氏禮佛圖》是唐朝時期供養人畫像中規模最大的一幅,都督夫人禮佛圖中的三位主要人物,按照“主大從小”的規則排列,以王氏的畫像最大,次為女十一娘,在腮畔處飾有面靨,其顴骨和眉尾處均飾有紅色圓形花鈿。再次為女十三娘,面貼圓形丹點花子。

回鶻(維吾爾族祖先)女子的服裝對唐代漢族女子的服裝影響較大。回鶻女子著裝時要梳椎狀的回鶻髻,上飾珠玉,簪釵雙插,戴金鳳冠,穿笏頭履。榆林石窟第16 窟壁畫中的晚唐回鶻公主隴西李氏便體現了這一裝扮風格。壁畫中的公主手持香爐,身形頎長,臉頰豐腴,彎彎的雙眉間飾有團花狀的紅色花鈿,眉峰正上方亦繪有鳥獸狀花鈿,面腮上貼有花形面靨,寧靜端莊,神情溫文爾雅略帶矜持;跟隨其后的三名侍女手持搖扇等物,神態悠閑靜穆、恭謹虔誠,額頭上均飾有蝶狀、花狀花鈿。整幅畫作用線 工巧、勻整而勁挺,使主仆四人皆顯得嬌柔動人。

在敦煌榆林窟第16窟的壁畫中,回鶻公主隴西李氏等女供養人,面部所著金靨及多處多色的縱橫花鈿。在榆林石窟第61窟《于闐公主與眷屬供養像》壁畫中,貴婦手捧琉璃盤,眉間貼著五瓣梅花形金鈿。不僅如此,她臉上涂著金靨,眉峰上方、眉梢處、臉頰上、兩腮邊都貼著鳥形的花鈿,花鈿大小不一,在面部呈左右對稱狀分布,額上和腮部的花鈿均是振翅欲飛的祥鳥形狀,形態傳神,活靈活現,并且這些鳥形的花鈿與婦人頭戴桃形高冠上的雙鳥裝飾以及服裝上的鳳鳥形象十分相似,各種飾物均具有統一的裝飾風格,相互照映,極富和諧美感。

一直以來,花鈿都是作為女性的裝扮飾物而存在,但有時候,它可能也作為一種平安的印記繪制于孩童的眉目間。在莫高窟壁畫中,有一幅出自唐代的凈土圖,圖中繪有一裸身男童,他的額頭上 鮮明繪著一枚紅色花鈿,呈三瓣花形,色澤 絢麗,十分顯眼。由此可見,花鈿在古代并非是女子裝扮的專利,用在孩童身上,應該是具有祈盼吉祥如意、平安健康之用意的。現代年畫中的孩子有時也在眉間點個紅點,生活中給孩子點個紅點,依然在喜慶節日或文藝演出時很常見。

宋代美學思想與唐代迥異,在繪畫、詩文方面追求用簡單平淡的形式表現奇麗豐富的內容,造成一種回蕩無窮的風韻。這種美學意識反映到女性的儀容妝飾上,整體風格顯得內斂而雅致,色彩柔和。和唐朝婦女豪放濃艷的裝扮比較起來,宋朝婦女的裝扮傾向高雅幽柔。北宋時期婦女雖然也使用花鈿,但是較唐朝時相比,其熱衷程度已是逐漸黯淡下來。

到了元代,由蒙古人統治天下,衣飾等均受到蒙古族的影響,尤其是北方的少數民族地區,更是具有強烈的漠北風情,花鈿在這個時代漸漸地淡出了女性的梳妝臺。從此以后,唯有在一些傳世的書畫作品和考古發掘中,人們才能找到這種古代時尚飾品的蹤影。