城市的幸事

☉蔣 韻

去年秋天,我到老師尤敏先生家做客,她請我喝西湖藕粉,吃黃橋小燒餅。因為她剛從蘇州、杭州和南京轉了一圈回來,又因為她本是蘇州人,向來喜歡江南點心。西湖藕粉端上來,一股桂花香撲鼻而來。先生說:“是新鮮的桂花糖,從杭州帶回來的。剛買來時,香得不得了,這一路走回來,香味已經淡多了。”

我聽得出話中懷鄉的那點兒惆悵。至于桂花糖,久居黃土高原的我實在沒有多少資格去說三道四。我又曾見過幾棵桂花樹呢?但我知道在我老師的家鄉,在江南,尤其是在昔日的江南,做桂花糖也算是三秋的盛事勝景之一吧。

我很喜歡到老師家做客,這怕也是其中的一個原因。在老師這里,常能遇見意外之喜。比如這樣一小碗西湖藕粉,比如這應時應景的新鮮桂花糖,東西也許并不值錢,難得的是“應時應景”這四個字。在暮秋的北地,想起斜陽中的滿覺隴,想起《遲桂花》,想起“十里荷花,三秋桂子”的前人辭章,喜悅或感慨,是這一小碗點心盛不下的。

冬天去老師家,若趕上吃飯,也無須客氣,坐下來,喝的是老師剛剛暖好的黃酒,紹興加飯或花雕,里面加幾粒話梅,純粹是為了迎合我這個北方學生的口味。

有一次說起張愛玲,我說她在《半生緣》里寫到一種南京的小菜,叫萵筍圓子,是把萵筍腌了盤起來,中間塞一朵干玫瑰花。春節時,老師招飲留飯,一大桌盛饌里面,有一只小白瓷碟,碟中赫然擺了幾個綠瑩瑩的萵筍,每一個中心開一小朵紫玫瑰。老師笑道:“特為你準備的,張愛玲的小菜,是親戚從南京帶來的。”

老師的丈夫梁先生是南京人,有親戚從南京來,帶只板鴨、鹽水鴨或帶些鴨胗之類是可以想到的,帶來家制的腌菜——萵筍圓子,若不是老師特意請托了,誰會想到帶這種東西來呢?這是整個春節期間,我吃到的最有滋味的東西。

如今有一句話,叫“吃氣氛”。為此,有人不惜一擲千金。水晶吊燈、進口墻布、紅木餐桌都折算在菜價里了,當然還包括玫瑰花和服務員的微笑等。路易十三干邑是“氣氛”,波爾多干紅、軒尼詩白蘭地是“氣氛”,龍蝦船是“氣氛”,玉米棒子和老南瓜也是“氣氛”,只要你肯花錢。花錢買來的氣氛,或奢華,或高貴,或典雅,或懷舊,但它總缺少一點兒什么。

就像艷麗奪目的假花。

還有其他氣氛,大約已被我們遺忘了。比如,“綠蟻新醅酒,紅泥小火爐。晚來天欲雪,能飲一杯無?”再比如,“綠竹入幽徑,青蘿拂行衣。歡言得所憩,美酒聊共揮。”還比如,“開軒面場圃,把酒話桑麻。待到重陽日,還來就菊花。”這樣的氣氛和情致,可是買不到的。

所以,在今天,在我們日益進步和喧嘩的城市,能有這樣一處地方,為我們安靜而從容地保留一小碗應時應景的西湖藕粉和新鮮桂花糖,保留幾只富有故事性的玫瑰萵筍圓子,可以說是我們城市的幸事。

上面這段小文,寫于1996年6月,已是20多年前的事了。如今尤敏老師早已移居海濱城市大連,和女兒一起生活,而她的丈夫梁先生,則因罹患癌癥去世多年。梁先生生病,住院治療期間,我們幾個學生和尤老師一起,共同經歷了那折磨人的一切。記得我和李銳最后一次去看梁先生,他已是骨瘦如柴、氣息奄奄,卻笑著對我們說:“等我出院了,我請你們去吃海鮮,去‘海外海’。”

我也笑著回答:“好,我們等您請客。”

其實,我們都知道,那已是永遠不可能的事了。

自梁先生往生后,尤老師也曾回過幾次我們的城市。我們去家里看望她,卻再也沒有吃過她親手烹制的美味。往往是就近找一家飯店或者咖啡屋,大家吃一餐便飯而已。沒有人比我們更明白,在這座城市,我們的老師只剩下一處寥落的空屋,而沒了一個有人間煙火的家。那些美好的日子,如大風吹落的花瓣,永別了。

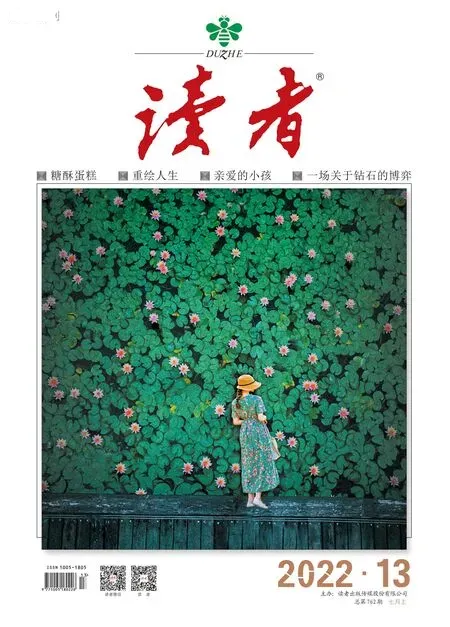

(子夜歌摘自河南文藝出版社《青梅》一書,李 娟圖)