國內外近5年老年人慢性病護理研究熱點的共詞聚類分析

項新月,黃麗華

慢性非傳染性疾病簡稱“慢性病”,以心血管疾病、糖尿病、癌癥和慢性呼吸系統疾病為主要代表,具有起病隱匿、病情反復等特點,需要長期進行護理[1-2]。隨著社會經濟的飛速發展和老齡化進程的不斷加深,慢性病患病率和死亡率持續增長,已成為威脅人類健康的全球公共衛生問題[3]。據統計,2015年我國慢性非傳染性疾病占死亡總人數的86.6%,其導致的疾病負擔約占總疾病負擔的70%[4]。而有效的慢性病護理,不僅能夠提高病人健康素養,延緩病情進展,而且能夠降低病人的再入院率,從而減輕家庭和社會的經濟負擔。CiteSpace軟件可以用來繪制科學和技術領域發展的知識圖譜,直觀地展現科學知識領域的信息全景,預測某一科學領域中的研究熱點和前沿方向[5]。因此,本研究利用CiteSpace軟件分析國內外老年人慢性病護理相關文獻的作者、機構、關鍵詞等,把握學科發展動向與趨勢,以期為推動我國慢性病護理服務體系的發展與完善提供參考。

1 資料與方法

1.1 數據來源 本研究數據來源于中國知網(CNKI)、Web of Science核心合集兩個數據庫,檢索策略:中文檢索式為(“慢性病”OR“慢性非傳染性疾病”),選擇學科限定詞為“護理”;英文檢索式為TS(主題)=(chronic disease OR chronic non-communicable disease) AND “nursing”,檢索時段為2017年—2021年。

1.2 文獻納入與排除標準 納入標準:主題為老年人慢性病護理的所有研究性文獻。文獻排除標準:會議論文、信件、知識科普類、征稿通知等。

1.3 數據轉換與處理 共檢索到3 485篇文獻,其中中文1 820篇,英文1 665篇。依照CiteSapce軟件要求將下載的中文文獻數據以refworks格式導出,命名為down-load.txt,保存到新建的input文件夾中,再進行數據轉換和分析。同樣將英文文獻導入到CiteSpace軟件中,進行查重和數據清洗。將分析時間設置為2017年6月—2021年6月,切片設置為1,閾值設置為50,圖譜修剪選擇尋徑網絡算法(pathfinder)或最小生成樹精簡算法(minimum spanning tree),對納入文獻的作者、機構、關鍵詞等進行分析,以可視化圖譜形式呈現,總結研究熱點和趨勢。

2 結果

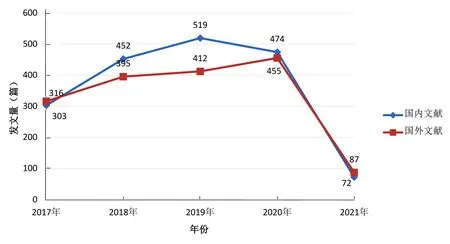

2.1 發文量分析 通過CNKI檢索出國內老年人慢性病護理相關文獻1 820篇,通過Web of Science核心合集檢索出國外老年人慢性病護理相關文獻1 665篇,以橫坐標代表發表年份,縱坐標代表發文量繪制圖1。圖1顯示,2017年—2020年國內外老年人慢性病護理領域發文量均呈勻速增長趨勢。其中2019年國內發文量突破500篇。因論文檢索截止時間設置為2021年6月,2021年文獻尚未完全納入研究,所以發文量呈現暫時下降趨勢。

圖1 2017年—2021年國內外老年人慢性病護理領域發文量年份分布

2.2 作者分析 在CiteSpace軟件中選擇節點類型為作者,進行可視化分析。結果顯示,我國老年人慢性病護理領域發文量排名第1位的作者是張振香(13篇),排名第2位的作者是孫建萍(9篇),鄧冬梅、姚康景、張萍和單巖均為7篇,并列第3位。國外老年人慢性病護理領域發文最多的作者是Ann Bonner(18篇),其次為Barbapa Riegel(12篇)、Halcomb(7篇)。

2.3 機構分析 在CiteSpace軟件中選擇節點類型為機構,進行可視化分析。結果顯示,在我國老年人慢性病護理研究領域機構發文量貢獻最突出的是鄭州大學(護理學院和護理與健康學院),其次為湛江中心人民醫院、華北理工大學、山西醫科大學等。對老年人慢性病護理研究較多的機構為醫學類高校和醫院,但兩者合作研究較少。國外在此領域發文量貢獻最突出的前5位機構分別為美國賓夕法尼亞大學(37篇)、昆士蘭大學(25篇)、美國華盛頓大學(22篇)、伊斯諾伊大學(22篇)、哥德堡大學(18篇)。與我國相比,國外機構在老年人慢性病護理研究領域之間的合作較為密切。

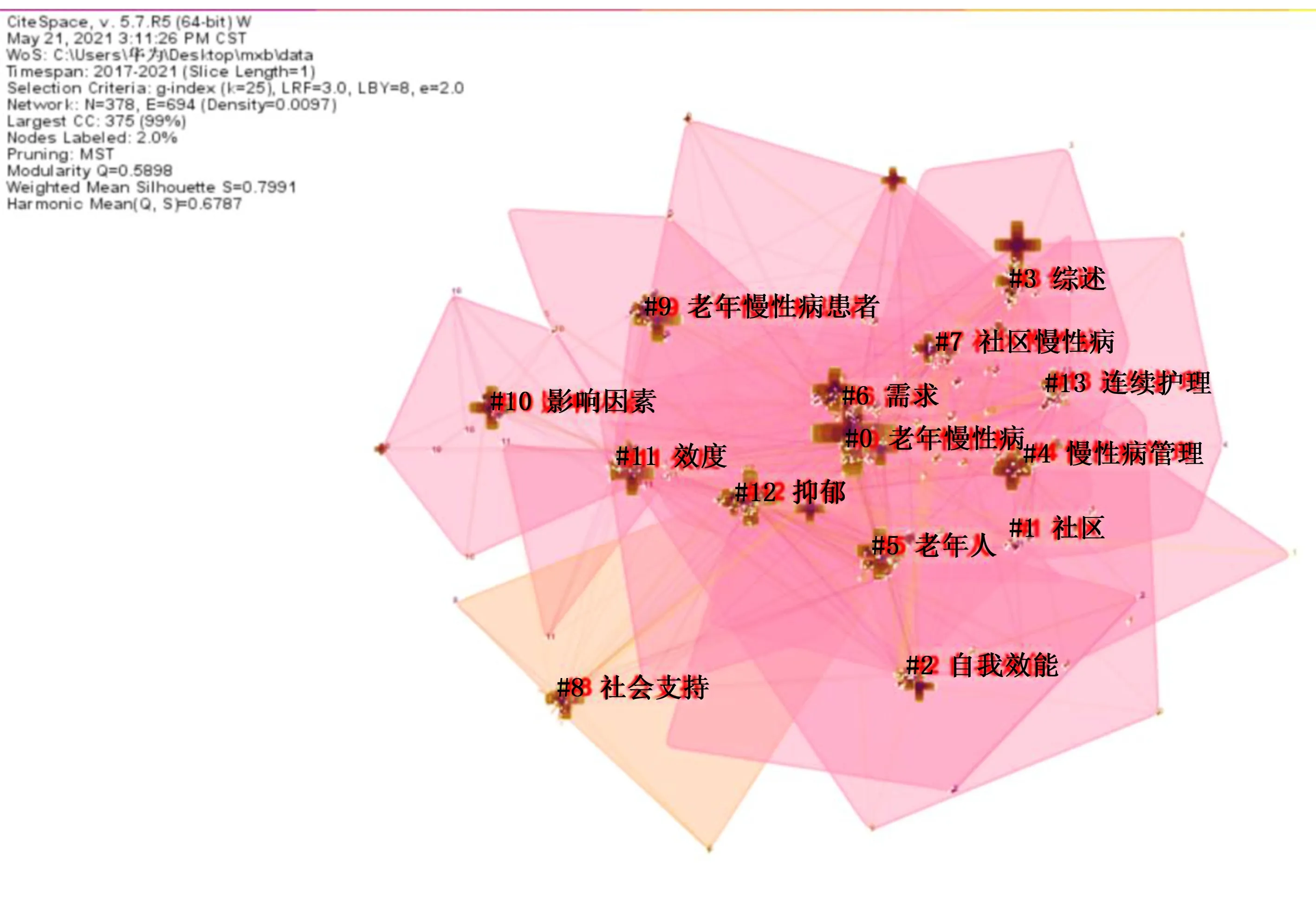

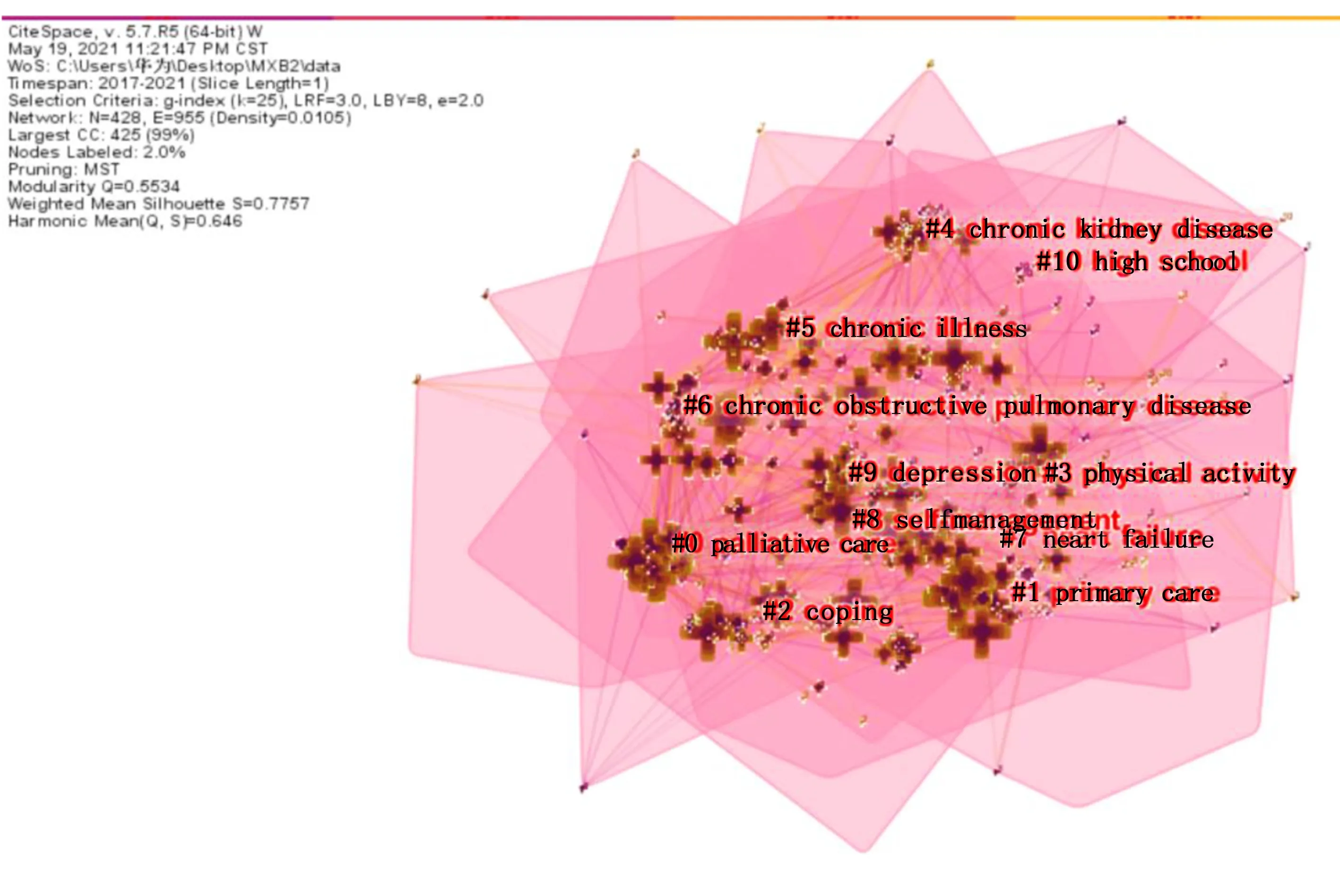

2.4 關鍵詞聚類分析 為了更好地比較和分析高頻關鍵詞背后的含義,在關鍵詞共現圖譜的基礎上,利用CiteSpace軟件中的聚類功能,對關鍵詞共現知識圖譜進行聚類分析。運用LLR算法繪制關鍵詞聚類圖譜,其中Modularity為聚類模塊值(Q值),一般認為Q>0.3意味著聚類結構明顯;Silhouettewe為聚類平均輪廓值(S值),一般認為S>0.5聚類具有合理性。最終形成了14個中文關鍵詞聚類標簽和11個外文關鍵詞聚類標簽,見圖2和圖3。圖中聚類序號與聚類大小呈反比,序號數字越小,聚類中包含的關鍵詞越多。圖中Q值分別為0.589 8,0.553 4,S值分別為0.799 1,0.775 7。說明該聚類結果可信,劃分合理,即老年人慢性病護理的研究集中性較高,主題較為聚集。

圖2 2017年—2021年國內老年人慢性病護理相關文獻關鍵詞聚類

圖3 2017年—2021年國外老年人慢性病護理相關文獻關鍵詞聚類

2.5 突現詞分析 突現詞是指在較短時間內使用頻次較高的關鍵詞,可預測該領域研究發展趨勢。在CiteSpace軟件中選擇節點類型為突現詞(burst term),進行可視化分析。國內老年人慢性病護理相關文獻共出現26個突現詞,其中突現度排名居前3位的關鍵詞為社區老年慢性病(3.61)、病恥感(3.18)、健康教育(2.98)。國外老年人慢性病護理相關文獻共得到26個突現詞,其中新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)表現出最強的突現度5.91,主要與新型冠狀病毒肺炎疫情在2019年全球暴發有關,引起了學者的重視和關注[6]。隨著時間和研究的推進,質性研究、中國、決策、心臟疾病成為新的研究熱點。

3 討論

3.1 國內外老年人慢性病護理領域研究現狀

3.1.1 發文量分析 據統計,近5年國內外老年人慢性病護理領域發文量總體呈增長趨勢,這表明老年人慢性病護理一直持續受到國際的關注和重視。隨著人民生活水平的不斷提高,慢性非傳染性疾病的患病率和死亡率不斷升高[1]。因此,如何全面防控慢性病發展,降低疾病負擔,提升病人生存質量,促進病人全生命周期健康成為全球亟須解決的關鍵問題。

3.1.3 機構分析 從機構分布來看,我國老年人慢性病護理領域機構發文量貢獻最大的是鄭州大學,其次為湛江中心人民醫院、華北理工大學、山西醫科大學等。而國外老年人慢性病護理領域以美國賓夕法尼亞大學科研最為突出,其護理專業排名全美第一,擁有高質量的科研水平。高校和醫院作為老年人慢性病護理的主要研究機構,兩者間缺乏交流和合作。為促進“健康中國”戰略的進一步發展,應著力加強醫院和高校的合作,充分利用院校和醫院的優質資源,提高研究者對老年人慢性病護理的關注度,形成核心團隊,不斷推動護理科研的發展,實現校院間資源互補、合作多贏。

3.2 國內外老年人慢性病護理領域研究熱點 結合國內外老年人慢性病護理相關文獻高頻關鍵詞共線圖譜分析可知,以心腦血管疾病、癌癥、糖尿病和慢性呼吸系統疾病等為代表的慢性病是迄今世界上最主要的公共衛生問題[3]。國內老年人慢性病護理研究的主要人群為老年人,效果評價指標包括生活質量、自我效能、服藥依從性、社會支持、日常生活能力、護理滿意度等;焦慮和抑郁為老年慢性病病人的主要心理問題;老年人慢性病護理研究的主要內容為自我管理、延續護理、居家護理。健康教育和健康管理是消除慢性病危險因素的重要策略和方法。隨著我國老齡化進程的加快,居民生活方式和飲食結構的改變,慢性病已成為老年人的主要公共衛生問題,老年慢性病已占據我國居民疾病譜首位[8]。老年慢性病病人這一特殊群體,兼具“老年人”和“慢性病病人”兩大屬性,在長期慢性疾病折磨下,使其更容易出現機體功能衰退,進而產生焦慮、抑郁等負性情緒,嚴重影響病人生活質量。而研究表明,良好的自我管理行為有助于促進病人健康行為的轉變,控制慢性病進程,降低再住院率,減輕疾病負擔[9]。Hurst等[10]對700例糖尿病門診病人進行訪談,了解其糖尿病知識掌握程度、糖尿病管理自我效能和糖尿病自我管理行為,結果表明增強病人的疾病管理自我效能,會導致糖尿病自我管理和血糖控制的實質性改善,從而降低慢性糖尿病并發癥的風險,延緩病情發展。而目前,我國居民健康素養水平普遍較低,群眾缺乏對慢性病防控相關知識的了解,對疾病認知不足,自我管理意識不強,主要歸因于我國健康教育的內容和形式太過于固化,未能得到廣泛普及和群眾認可,相關部門重視度不夠,因此大力推進健康教育和健康促進工作,提高群眾健康素養仍然是老年人慢性病護理領域當前需要解決的熱點問題。

國外老年人慢性病護理領域的研究熱點為安寧療護在慢性病病人中的應用,與其相關的關鍵詞有姑息治療、臨終護理、老年病人、癌癥、癡呆、脊髓損傷、生活質量、家庭支持等。世界衛生組織(WHO)將姑息治療定義為一種以病人和家庭為中心,通過早期識別和全面評估病人身體、心理和精神等問題,預防和減輕病人痛苦,提高病人生活質量的照護方法[11]。一項回顧性隊列研究對47 169例死于常見慢性疾病的病人病例分析發現,有49%的病人在死亡前接受過一項或多項專業姑息治療[12]。與接受醫院急診護理的病人相比,早期接受專業團隊姑息治療的病人不僅減輕了病人的醫療負擔,而且降低了死亡風險,具有積極的干預效果。目前,與國外老年人慢性病晚期姑息治療研究相比,國內正處于探索階段。因此,未來可根據我國的國情特點,建立適合我國老年人慢性病姑息治療服務模式及流程,普及相關知識,轉變病人觀念,推動姑息治療在老年人慢性病護理領域的應用[13]。

3.3 國內外老年人慢性病護理領域研究趨勢 結合國內老年人慢性病護理研究突現詞分析發現,病恥感、分級診療為未來主流研究方向。隨著人口老齡化的不斷加速,老年慢性軀體疾病的發生率也在逐年增加。病恥感是由于個體或群體因患病而產生的一種負性情緒體驗,進而產生羞愧、內疚、逃避等消極行為[14]。研究表明,不同系統慢性病的病人中50%~80%有輕到中度的病恥感,存在嚴重的疾病和心理問題[15]。李利平等[16]對養老機構10名失能老年人進行半結構訪談,采用現象分析法分析資料,揭示了慢性病失能老年人的病恥感體驗,包括悔恨與愧疚、羞恥與被排斥、恐懼與絕望等,最終可能導致病人產生自殺信念和回避就醫等不良行為,嚴重影響病人的生活質量。因此,未來研究需積極建立一支多學科協作的心理護理援助團隊,綜合評估病人病情及心理體驗,改變不良認知行為,加強社會支持及家屬陪伴,提高病人疾病應對能力和自我效能感。《中國防治慢性病中長期規劃(2017—2025年)》[17]和“健康中國2030”規劃綱要[18]中都強調要加強慢性病綜合防治工作,以控制慢性病危險因素為重點,降低疾病負擔,加快推進分級診療制度,提升全民健康素養,這與我們的研究結果相一致。老年慢性病病人因病情特點,需反復就醫,加大了門診的工作量,也增加了病人的治療負擔。因此,如何落實老年慢性病群體分級診療制度,完成基層首診、雙向轉診、急慢分診、上下聯動的合理就醫秩序,提升老年慢性病病人的就醫體驗將成為未來國內老年人慢性病護理的重點研究方向。 與我國老年人慢性病護理相比,國外學者更關注病人的護理需求和意愿,強調病人參與決策的重要性。鑒于慢性病的發生、發展以及診療效果的復雜性和不確定性,往往同一種慢性病有多種不同的診療方案,而病人的個人想法和偏好將在很大程度上影響治療療效[19]。共同決策旨在促進病人參與醫療決策。臨床醫生可結合自己的知識,根據臨床實踐指南和臨床經驗為病人提供治療方案,鼓勵病人表達自己的意愿,最終達成一致。研究表明,病人積極參與決策能提高治療依從性,有效改善疾病預后,降低醫療成本,提高其對醫療服務的滿意度[20]。根據國外慢性病護理經驗,我國在實施慢性病護理過程中應不斷加強病人健康教育,提高對疾病的認知和社會支持力度,以幫助病人做出最適合的決策。在實施分級診療過程中,不僅需要加強不同醫療機構醫生之間的共同決策,更需要加強醫生與慢性病病人之間的共同決策,堅持以病人為中心的護理是高質量醫療服務的核心。

4 小結

本研究利用CiteSpace軟件對CNKI和Web of Science核心合集兩大數據庫中收錄的近5年老年人慢性病護理相關文獻進行分析,繪制可視化圖譜,總結了國內外老年人慢性病護理領域研究熱點和趨勢。慢性病已成為嚴重威脅我國居民健康的一類疾病,因其病程較長、病情反復等特點,選擇不同的治療方案將對病人家庭、工作和生活產生不同的影響。未來的研究方向可借鑒以上總結的研究趨勢,將共享決策應用到慢性病護理領域,加強病人的健康教育,提高疾病認知度,幫助病人決策,選擇合適的治療方案。積極推進老年慢性病病人分級診療制度發展,提高護理服務質量。我國老年人慢性病護理應在借鑒國外護理經驗的基礎上,開展適合于我國國情的慢性病護理模式,加強多學科多領域間的國際交流與合作,及時把握研究前沿,促進老年人慢性病護理領域的綜合發展,為病人提供全方位的健康服務。該研究的局限性在于僅檢索了CNKI和Web of Science兩個數據庫,未來可進一步擴大檢索范圍,對國內外老年人慢性病護理領域研究狀況進行全面分析。