工科課程論文參考文獻引用情況分析

劉展 劉元亮

摘要:以中國礦業大學建筑環境與能源應用工程專業學科前沿課程為例,介紹了課程的基本情況及學生在完成課程論文時的文獻引用情況。基于近3~5年文獻的引用數據,揭示學生對新文獻的重視程度。通過對比中外文獻引用情況,指出學生在整理文獻時不注重搜集國際前沿研究資料的問題,并分析其原因。最后,對工科大學生論文寫作過程中參考文獻引用情況進行總結,并給出建議。

關鍵詞:參考文獻;課程論文;工程創新

中圖分類號:G642.0?? 文獻標志碼:A?? 文章編號:1005-2909(2022)03-0028-06

為貫徹習近平總書記關于教育的重要論述和全國教育大會精神,落實新時代全國高等學校本科教育工作會議要求,近幾年教育部相繼出臺了相關政策[1- 2],要求深化教育改革,

落實立德樹人根本任務,建設適應新時代要求的一流本科課程,構建高水平人才培養體系。人才培養事關創新發展的宏偉目標,培養創新型人才是高校貫徹創新驅動發展戰略的基本任務。高校需開展教學體系改革,培養學生創新意識,拓寬學生創新空間,促進學生創新實踐。

1990年,麻省理工學院Robecca和哈佛大學Kim[3]將創新分為漸進式創新(Incremental Innovation)、模塊創新(Modular Innovation)、結構創新(Architectural Innovation)和徹底創新(Radical Innovation)。Robecca與Kim提出的四種創新方式已被國內外研究者所接受。作為人才培養的主戰場,高校承擔著學生創新能力培養的基本任務。目前,大部分高校的人才培養模式屬于漸進式創新模式。漸進式創新需要在前人研究基礎上改進完善,前人的研究成果便是后人開展創新工作的基石。前人研究工作主要以公開發表的論文、實驗報告、數學推理、報告報道等內容呈現,通常以參考文獻的形式體現在研究工作中[4-5]。

西方發達國家很早就注重培育學生的文獻意識[6]。歐美等國的小學生在完成課外作業時,很自然地把參考書目與資料附在作業后面;相反,中國中小學生的文獻意識十分薄弱。縱觀近些年中小學創新競賽,很多競賽作品并沒有對已有研究工作進行合理整理與引用。不重視參考文獻也給我國高等教育造成了一定影響。我國工科大學生基本在本科大四階段才接觸科技文獻,少部分能力較強的學生大二大三即參與科研項目,接觸文獻時間相對較早。部分本科生在對課程論文進行文獻整理時,只對搜集的文獻

摘要與結論簡單復制加工,拼湊出課程報告;部分學生

搜集整理的文獻不全面,不能概述研究內容整體發展脈絡;也有部分學生僅看中文文獻,不讀外文文獻。總之,學生整理的課程論文文獻雜亂無章、亂象百出。

傳統培養方式在促進學生長足發展方面的劣勢已日趨明顯。我國每年會選派部分本科階段的優秀學生去國外高校聯合培養。由于培養模式不同,很多學生在國外求學過程中時常碰壁。以中國礦業大學與澳大利亞皇家墨爾本理工大學(以下簡稱RMIT)中外合作辦學為例[7],很多學生在RMIT選修的課程成績大都在60~80分。RMIT開設的課程大多沒有考試環節,考核主要以課程論文與報告為主,而課程論文與報告恰恰是中國學生的短板。中國學生沒有經過規范的文獻檢索、查詢與整理的訓練,相比其他國家的留學生,成績不盡如人意。

鑒于文獻意識培養對學生綜合發展的重要性,以中國礦業大學建筑環境與能源應用工程專業學科前沿課程為例,探討我國部分工科專業課程論文中參考文獻的引用情況,對并文獻引用數據進行深入剖析,最后給出相關建議。

一、課程介紹

為適應高等教育發展新要求,貫徹教育部建筑環境與能源應用工程專業(以下簡稱建環專業)教學指導委員會本科教育培養目標和培養方案的指導性意見[8-9],中國礦業大學對建環專業課程體系和教學內容優化整合,在學生大四學年上學期開設學科前沿課程。該課程是在學生已修專業課的基礎上開設的一門拓展課,主要向學生介紹正在形成的學科領域新產業或正得到廣泛應用的建環專業新技術。通過課程學習,使學生了解本學科的新課題、新方向和新技術,擴大學生的科技視野,促進學生知識、能力和素質的協調發展,培養學生創新精神和實踐能力。

以2017級建環專業為例,4個班中,1個為常規教學班,3個為中外合作辦學班,共100名本科生。學科前沿課程在大四上學期開設,由不同教師選擇一個與本專業相關的前沿研究進行講述。通過學習本門課程,使學生對本專業的前沿研究現狀、研究方向與研究熱點有所了解。課程結束后,學生圍繞授課教師的前沿報告選擇課程論文方向,通過文獻檢索查詢、篩選整理成課程論文,最后通過答辯完成課程考核。

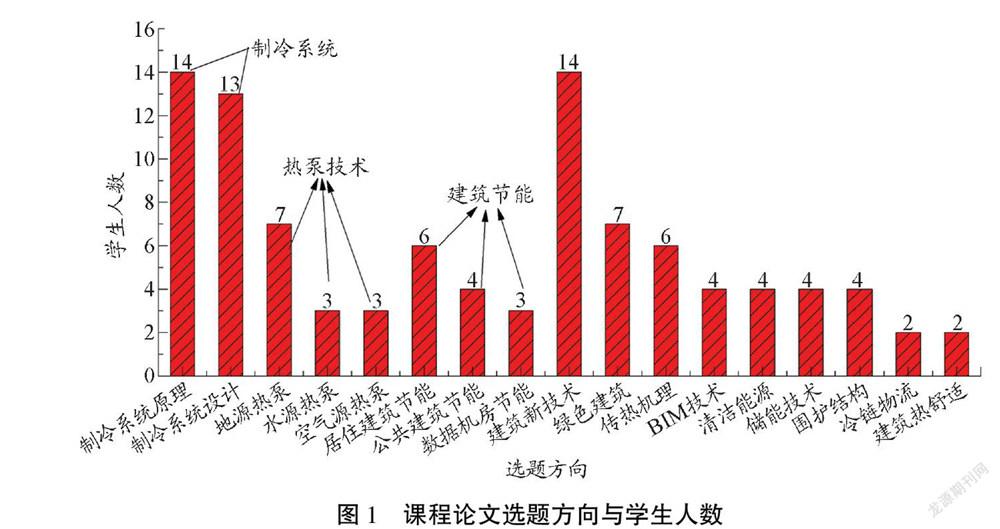

圖1為學科前沿課程選題方向與選題學生數之間的關系。可以看出,選題均圍繞建環專業相關研究展開。其中,27人的課程論文與制冷系統原理與優化設計有關;各有13名學生選擇在熱泵技術、建筑節能方面進行論文整理;有14人的課程論文涉及建筑新技術。當然,部分學生選擇在綠色建筑、傳熱強化機理、新能源、儲能技術等方面進行整理匯報。在冷鏈物流和建筑熱舒適方面,選擇的學生較少,各有2名學生。整體來看,圍繞本專業學科前沿,在選題方向上學生具有較多選擇。另外,即便幾個學生選擇的主題方向相同,研究內容也不完全一樣。例如,熱泵技術包括水源熱泵、地源熱泵以及空氣源熱泵。在建筑節能方面,也有公共建筑節能、居住建筑節能以及數據機房節能等不同研究內容。

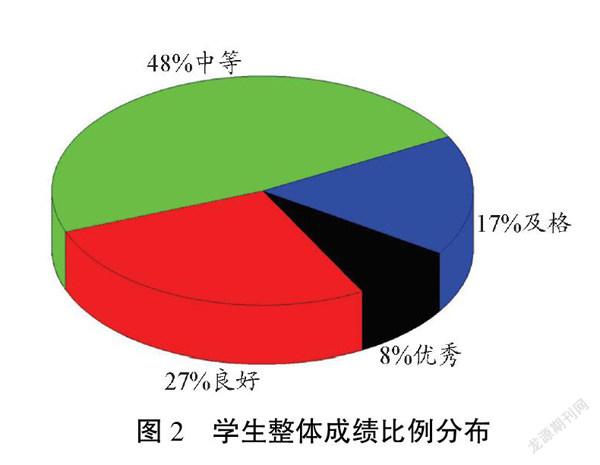

圖2展示了2017級建環專業學生課程考核成績分布。考核學生對本專業前沿領域的了解與掌握、文獻搜集與整理、論文選題與撰寫等綜合能力,課程考核優秀率并不高,僅為8%。27%的學生考核成績良好,48%的學生處于中等水平,還有17%的課程論文在及格水平。整體上,課程考核成績分布合理,不同等級區分明顯。

二、課程論文文獻引用分析

學生課程論文成績一方面考查學生的論文寫作能力,另一方面考查學生的文獻搜集、篩選、整理等能力。選題較好、對文獻熟悉、歸納整理能力強的學生往往能取得較好的成績。對2017級建環專業100名大四學生的課程論文參考文獻引用情況進行詳細分析,可從一定層面反映工科學生對參考文獻的理解與認知程度。

(一)文獻引用基本情況

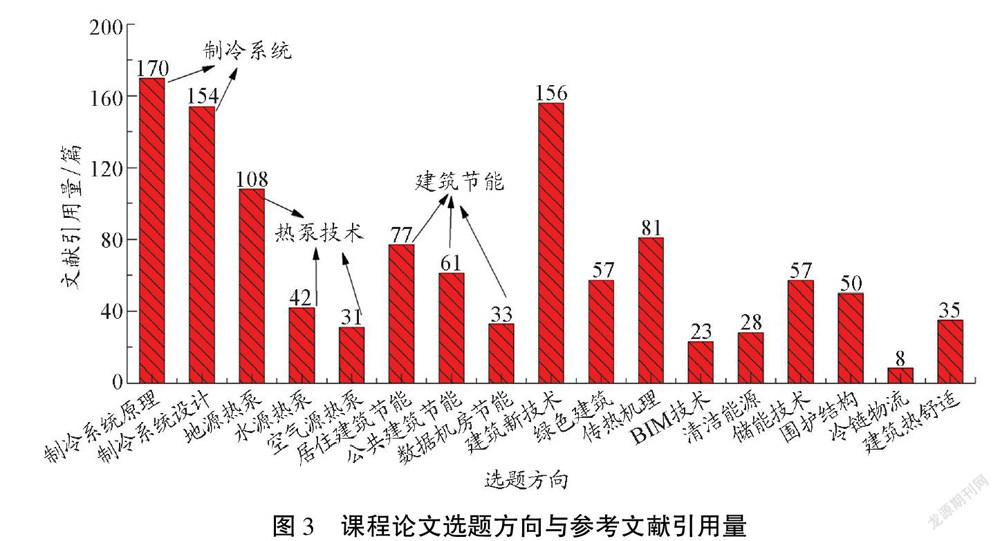

圖3展示了不同選題方向論文中參考文獻引用量分布,學生選題涵蓋了本專業大部分研究方向。可以看出,在制冷系統、熱泵技術、建筑節能及建筑新技術方面,參考文獻普遍較多,分別引用了324篇、181篇、171篇與156篇。在傳熱機理方面,文獻引用量達81篇;在綠色建筑、儲能技術及建筑圍護結構方面,文獻引用量均在50篇以上,其他研究方向參考文獻在20~40篇內,其中,以冷鏈物流方面的文獻引用量最少,僅為8篇。通過不同方向論文的文獻引用量分析可知,文獻引用量主要與選題方向的學生人數有關。如圖1所示,選題為制冷系統、熱泵技術、建筑節能和建筑新技術方向的學生比例分別為27%、13%、13%與14%,在這四個選題方向的課程論文中參考文獻的引用量也較多。而對于冷鏈物流方向,2名學生的課程論文中僅引用了8篇參考文獻。通過匯總,本級100名學生的課程論文中參考文獻總引用數為1 171,學生人均文獻引用量為11.71篇。

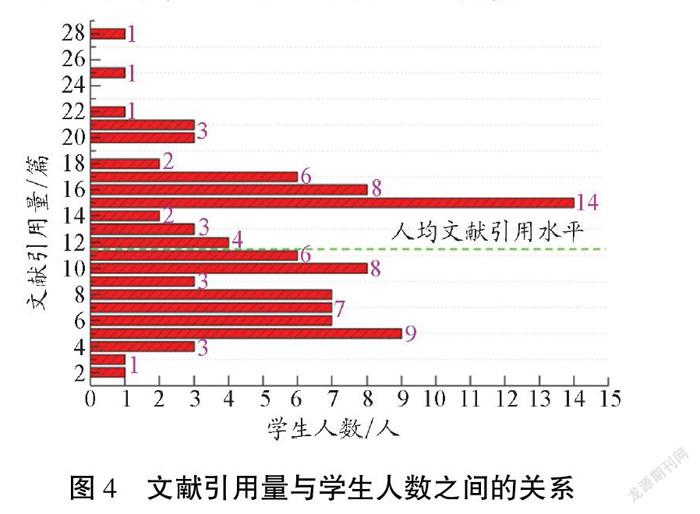

圖4展示了課程論文中參考文獻引用量與學生人數之間的關系。從圖中很容易看出,引用28篇、25篇與22篇文獻的學生人數均為1人,引用21篇與20篇文獻的學生人數均為3人,53名學生的文獻引用量在10~19篇, 38名學生的文獻引用量<10篇。另外,引用15篇文獻的學生人數最多,為14人,引用5篇文獻的學生有9人,引用10篇、16篇文獻的學生人數均為8人,文獻引用量在6~8篇的學生人數均為7人,引用11篇、17篇文獻的學生人數均為6人,其余引文情況下學生人數均在5人以下。基于學生的人均文獻引用量水平可知,共有52%的學生沒有達到平均引文水平。

(二)最新文獻引用情況

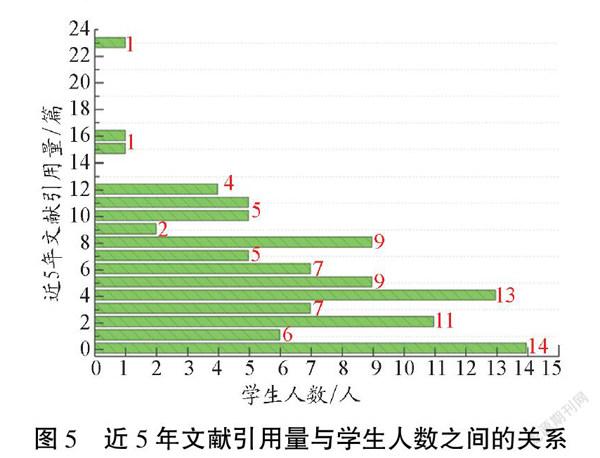

圖5展示了學生課程論文中近5年文獻引用量與學生人數之間的關系。從中可以看出,引用23篇、16篇與15篇近5年文獻的學生人數均為1人,引用10~12篇近5年文獻的學生人數為14人。83%的學生近5年文獻引用量<10篇,13%與11%的學生分別引用了4篇與2篇近5年文獻。令人詫異的是,竟然有14%的學生沒有引用近5年的文獻,在論文整理時全部引用陳舊過時的文獻。在1 171篇參考文獻中,近5年文獻為520篇,占論文總量的44.406%。

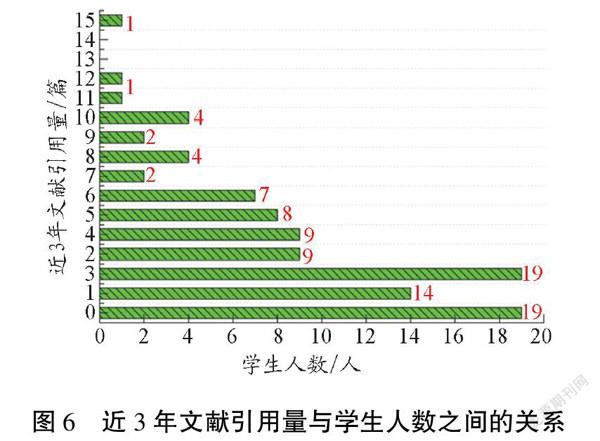

圖6考察了學生課程論文中近3年參考文獻引用情況。近3年文獻引用量>10篇的人數僅占3%,文獻引用量=10篇的人數占4%,93%的學生近3年文獻引用量<10篇。在引用量<10篇的這部分學生中,分別有19%、14%與19%的學生沒有引用、引用1篇與引用2篇近3年文獻。近3年文獻引用量在3~9篇的學生人數均<10人。100份課程論文中,近3年文獻引用量為339篇,占引用論文總量的28.950%。

結合圖5與圖6可知,超過10%的學生沒有引用近3~5年文獻的意識,超過80%的學生引用了近3~5年公開發表的文獻,但重視程度仍不夠,新文獻引用率較低。本課程中,近5年文獻引用量低于45%,近3年文獻引用量低于30%。

(三)外文文獻引用情況

從圖7中可以看出,學生普遍不重視外文文獻的引用。76%的學生沒有引用外文文獻,7%與6%的學生引用了1篇與2篇外文文獻。引用3篇、4篇與6篇外文文獻的學生人數均為2人,引用外文文獻量為9篇、10篇、14篇、18篇與24篇的學生各1人,外文文獻引用量>10篇的學生僅占4%。100份課程論文中,引用外文文獻總量為121篇,占文獻總量的10.333%。

由圖8可知,沒有引用中文文獻的學生只占1%;中文文獻最高引用量為25篇,學生人數為1人;有13名學生中文文獻引用量達到了15篇,占比最高。中文文獻引用量>10篇的學生占56%,相比外文文獻,學生更傾向于引用中文文獻。100名學生引用的中文文獻量為1 050篇,占文獻引用總量的89.667%。

為詳細反映每位學生課程論文的中外文獻引用情況,特整理出外文文獻占比與學生人數之間的關系。由圖9可知,僅有1%的學生全部引用了外文文獻,外文文獻比在50%與33.333%的學生人數均為3人,外文文獻數占比在25%與14.286%的學生人數均為2人。

由此可知,普通工科專業大四學生在課程論文寫作過程中不重視查閱外文文獻,76%的學生不引用外文文獻,外文文獻引用量>10篇的學生比例較小。學生以引用中文文獻為主,中文文獻引用量>10篇的學生比例接近60%。由于對外文文獻的重視程度不夠和有限的英文水平,大部分學生對外文文獻存在抵觸心理,以至于論文整理時引用外文文獻較少。

三、結語

以中國礦業大學建環專業學科前沿課程為例,分析工科學生在撰寫課程論文時參考文獻的引用情況。對比發現,學生對參考文獻的重視程度不夠,有2名學生的文獻引用量均為2篇,50%以上的學生文獻引用量低于人均文獻引用量。學生引用近3~5年新文獻的意識不強,14%以上的學生沒有引用近3~5年的文獻。引用近5年文獻量≥10篇的學生比例為12%,而引用近3年文獻量≥10篇的學生比例僅為7%,所有文獻中,近3年文獻引用量<30%。在外文文獻引用上,76%的學生沒有引用外文文獻,僅有不到5%的學生外文文獻引用量超過了10篇,外文文獻引用比例>50%的學生比例僅為8%。

鑒于調研結果,提出以下建議:在教學過程中,教師需及時修改授課內容,將與本專業相關的最新研究現狀及時納入授課內容,并附上有關參考文獻,使學生了解該研究方向的最新進展,激發學生的學習興趣與求知欲望。在課程開始與結束時,主講教師提出課程論文與報告的寫作基本要求,規定參考文獻數量、中外文獻比例與近3~5年文獻比例等。合理制定課程教學大綱,教學內容中增設課程報告撰寫環節。通過以上改革,培養學生搜集查閱、對比篩選文獻的綜合能力,強化學生引用新文獻、外文文獻的意識,提升學生文獻整理與論文寫作水平,增強學生的創新意識與創新精神。參考文獻:

[1]

教育部.關于深化本科教育教學改革全面提高人才培養質量的意見(教高[2019] 6號) [EB/OL]. [2021-02-08].http://www.gov.cn/xinwen/2019-10/12/content_5438706.html.

[2]教育部.關于一流本科課程建設的實施意見(教高[2019] 8號) [EB/OL]. [2021-02-08].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/s7056/201910/t20191031_406269.html.

[3]Henderson R M, Clark K B. Architectural innovation: the reconfiguration of existing product technologies and the failure of established firms[J].Administrative Science Quarterly, 1990, 35(1): 9.

[4]謝文亮,翟欣,姚偉欣,等.編輯出版類Top100高被引論文的分析及啟示——以科技期刊為主題的研究[J].中國科技期刊研究, 2020,31(12):1515-1527.

[5]劉瑜君.科技期刊論文的參考文獻編校[J].湖北科技學院學報, 2020,40(6):146-148.

[6]姜麗華.世界各國小學生課外作業的現狀及其研究[J].內蒙古教育,2009(23):10-13.

[7]張東海,桑樹勛,高蓬輝,等.建環專業中外合作辦學人才培養模式探索與實踐——以中國礦業大學中澳合作項目為例[J].高等建筑教育,2020,29(4):22-31.

[8]高等學校土建學科教學指導委員會,建筑環境與設備工程專業指導委員會.全國高等學校土建類專業本科教育培養目標和培養方案及主干課程教學基本要求: 建筑環境與設備工程專業[M].北京:中國建筑工業出版社,2004.

[9]蔡磊,向艷蕾,管延文,等.建筑環境與能源應用工程專業新工科人才培養體系探索[J].高等建筑教育, 2018, 27(5): 9-13.

Analysis on the reference citation of course papers in engineering science

LIU Zhan, LIU Yuanliang

(School of Mechanics and Civil Engineering, China University of Mining and Technology, Xuzhou 221116, P. R. China)

Abstract:

This paper takes the course of frontier in discipline of building environment and energy application engineering of China University of Mining and Technology as an example to introduce the basic situation of the course and the literature citation of students when completing the course paper. It analyzes the students’ emphasis on new literature based on the citation data in recent 3-5 years. By comparing the citation of Chinese and foreign literature, it points out that students do not pay enough attention to collecting the development status of international research when sorting out the papers. The possible reasons are given. Finally, the paper summarizes the references cited in the process of engineering college students’ thesis writing, and gives some suggestions.

Key words:

references; course papers; engineering innovation

(責任編輯 周 沫)