五例成年女性頭癬臨床表現及病原菌分析

郭艷陽 海璐明 閆 東 朱冠男 付 萌

第四軍醫大學西京皮膚醫院,陜西西安,710032

頭癬是由皮膚癬菌感染頭皮及毛發引起的感染性疾病,具有一定的傳染性。成人感染因癥狀輕微,臨床表現不典型,宜造成誤診誤治。為幫助臨床醫生了解成人頭癬的臨床特征、實驗室檢查和治療,本文對臨床中診治的5例成年女性頭癬患者的臨床資料、實驗室檢查及診療經過進行分析,現報道如下。

1 資料和方法

1.1 臨床資料 對2018年9月至2021年2月皮膚科診治的成人頭癬患者進行回顧,5例患者均為成年女性,記錄患者臨床資料及真菌學相關檢查。

1.2 病原菌檢查 5例患者均使用無菌平頭鑷夾取病變區病發至載玻片上,隨機分為兩部分,一部分病發接種至沙氏葡萄糖蛋白胨瓊脂培養基上,于28℃恒溫培養1~4周。另一半滴一滴鈣熒光白染色液,蓋上蓋玻片,用棉簽輕壓蓋玻片,置熒光顯微鏡下觀察,鏡下見發內、發外孢子及菌絲判斷為真菌鏡檢陽性。28℃恒溫培養過程中,定期觀察菌落生長情況,根據形態學特征進行菌株種屬歸類。

1.3 分子生物學測序 采用Ezup柱式真菌基因組提取試劑盒提取DNA,對所培養的菌株 ITS rDNA以ITS1 5’TCCGTAGGTGAACCTGCGG 3’ITS4 5’TCCTCCGCTTATTGATATGC3’為引物進行擴增。

2 結果

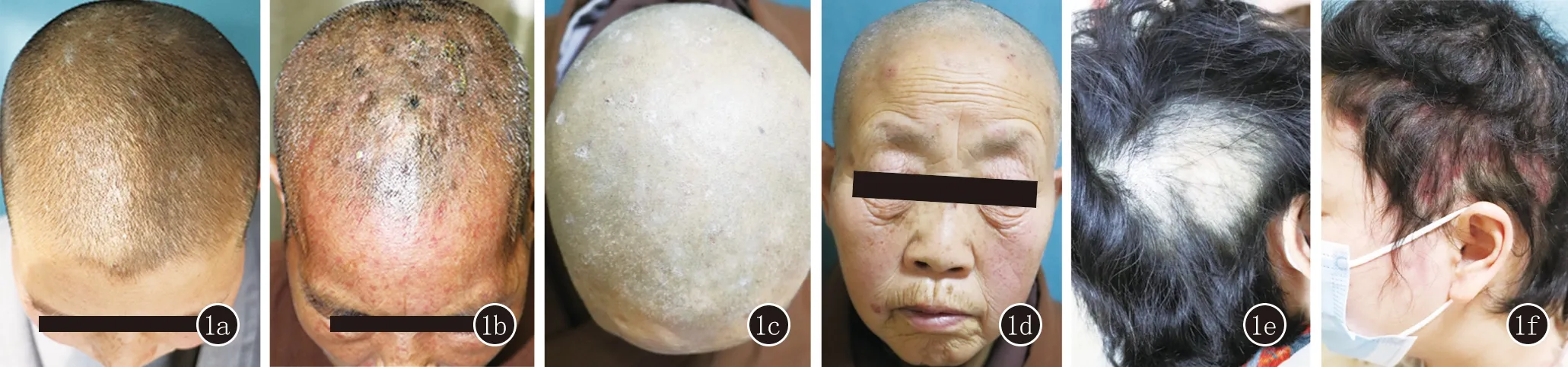

2.1 一般資料 5例患者均為女性,年齡26~75歲,平均年齡54.4歲。病例1~3均為尼姑,均已絕經。曾在同一寺院使用過同一理發器具剃發,先后感染。患者1臨床表現為頭皮散在、類圓形、鱗屑性斑片,炎癥輕微,脫發區毛囊口見小黑點,但脫發不明顯(圖1a)。患者2表現為頭皮散在膿皰及散在黃色結痂(圖1b)。患者3表現為頭頂部散在鱗屑性斑片,脫發不明顯,顳部見散在紅色丘疹,右前額、左眉弓內側見散在鱗屑性紅斑(圖1c、1d)。上述3例患者瘙癢均不明顯,Wood燈檢查均未見熒光。患者4已絕經,自訴在外洗頭理發后出現。家中雖養狗,自訴狗無異常癬病表現。臨床表現為右顳部頭皮散在脫發區,局部見灰白色鱗屑性斑片(圖1e)。患者5患有系統性紅斑狼瘡,先后口服他克莫司膠囊、嗎替麥考酚酯等免疫抑制劑治療,有與患貓密切接觸史。臨床表現為頭皮散在脫發區,局部見炎癥性紅斑及膿皰(圖1f)。上述2例患者自訴瘙癢均較明顯,Wood燈檢查均可見亮綠色熒光。患者基本信息見表1。

1a:患者1頭皮散在類圓形鱗屑性斑片,脫發區毛囊口見小黑點;1b:患者2頭皮散在膿皰及散在黃色結痂;1c、1d:患者3頭頂部散在鱗屑性斑片,顳部見散在紅色丘疹,右前額、左眉弓內側見散在鱗屑性紅斑;1e:患者4右顳部頭皮散在脫發區,局部見灰白色鱗屑性斑片;1f:患者5頭皮散在脫發區,局部見炎癥性紅斑及膿皰

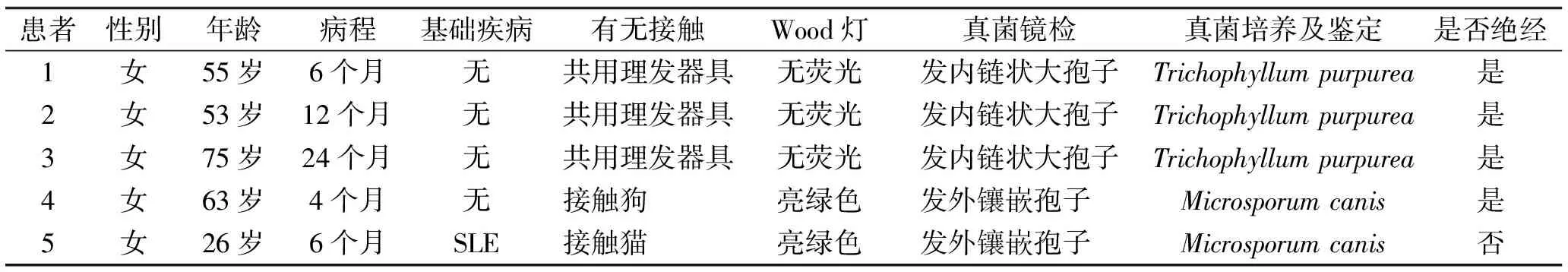

表1 5例成年女性頭癬患者臨床資料

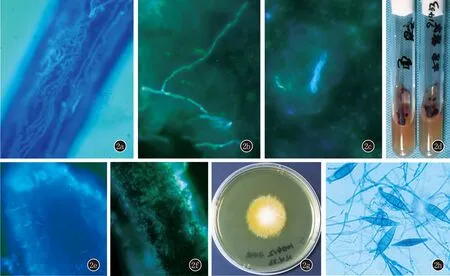

2.2 病原菌檢查及菌株形態學鑒定 患者1~3鏡檢可見發內鏈狀大孢子及有隔菌絲(圖2a),面部取材真菌學鏡檢見有隔菌絲(圖2b),患者3對其枕巾進行真菌學檢查見有隔菌絲(圖2c),患者3頭皮屑及面部皮損進行真菌培養均可見紫色菌落生長(圖2d),涂片鏡檢可見分枝分隔菌絲及厚壁孢子,根據菌落及鏡下特征初步鑒定為紫色毛癬菌。患者4、5鏡檢可見發外鑲嵌孢子及菌絲(圖2e、2f),真菌培養可見黃色絨毛狀菌落生長,見氣生菌絲(圖2g),乳酸酚棉蘭染色鏡檢可見紡錘形大分生孢子,6~12個不等分隔(圖2h),根據菌落及鏡下特征初步鑒定為犬小孢子菌。

2a:患者1~3真菌鏡檢可見發內鏈狀大孢子及有隔菌絲;2b:患者3面部取材真菌鏡檢見有隔菌絲;2c:患者3對其枕巾進行真菌學檢查見有隔菌絲;2d:真菌培養均可見紫色菌落生長;2e、2f:患者4、5鏡檢可見發外鑲嵌孢子及菌絲;2g:真菌培養可見黃色絨毛狀菌落生長,見氣生菌絲;2h:乳酸酚棉蘭染色鏡檢可見紡錘形大分生孢子,6~12個不等分隔

2.3 分子生物學鑒定 取患者毛發培養菌落,采用Ezup柱式真菌基因組提取試劑盒提取DNA,對 ITS rDNA以ITS1 5’TCCGTAGGTGAACCTGCGG3’ ITS4 5’TCCTCCGCTTATTGATATGC3’為引物進行擴增。將擴增的PCR產物純化后送生工生物工程股份有限公司(上海)進行堿基序列測定。測序結果顯示分離菌株分別與紫色毛癬菌和犬小孢子菌ITS片段序列100%符合,分子鑒定:患者1~3均為紫色毛癬菌,患者4、5均為犬小孢子菌。

2.4 治療及隨訪 5例患者均給予伊曲康唑膠囊100 mg日2次口服,聯合外用硝酸舍他康唑乳膏日2次,3例患者已痊愈,隨訪半年,未見復發。2例患者用藥不規律,治療效果欠佳,后失訪。

3 討論

頭癬是由皮膚癬菌感染頭皮及毛發所致的一類感染性疾病[1]。在我國等發展中國家仍然常見,兒童多發,男童為主。成人頭癬多感染女性[2,3]。Diop等[4]對121例達喀爾成人頭癬病例和Park等[5]對82例韓國成人頭癬病例分析,均以女性感染者居多,這和我國報道的數據相符。成人因皮脂腺中具有抑菌作用的飽和長鏈脂肪酸的數量較青春期前明顯增多,較少發生感染[6]。絕經期婦女由于皮脂腺中甘油三酯含量減少[7],較其他成年人更易患頭癬。隨著器官移植、糖尿病、HIV感染及免疫抑制劑使用的患者逐漸增多[8-10]。我們報道的5例女性感染者中,4例已絕經,提示絕經女性罹患頭癬風險升高。1例患者為育齡期女性,但因系統性紅斑狼瘡長期使用糖皮質激素治療,提示免疫受損人群容易罹患頭癬。

Liang等[11]對2000-2019年中國頭癬病例進行分析,發現紫色毛癬菌和犬小孢子菌為主要致病菌。我們的患者3例為紫色毛癬菌感染、2例為犬小孢子菌感染,菌種分布與該研究結果一致。患者1~3為同一寺院尼姑,曾先后使用同一理發器具而感染,致病菌為紫色毛癬菌,充分說明紫色毛癬菌可通過家庭內部共同生活成員或密切接觸者互相感染,需要對家庭內部共用梳子、理發用具、患者接觸的枕巾、被褥、帽子、地毯等物品用含氯消毒劑進行消毒后使用[12]。患者5致病菌為犬小孢子菌,有與患貓密切接觸史,提示其接觸動物感染的途徑。患者4感染途徑不清。家中狗無癬菌病史,不能除外犬小孢子菌通過共用理發器具進行傳播的可能性[12]。尚盼盼等[14]對12例成人頭癬進行分析,發現紅色毛癬菌復合體和須癬毛癬菌復合體為主要致病菌,這和我們的研究具有一定的差異,我國成人頭癬的病原菌分布是否具有地域性差異,還需要大量流行病學的研究。

與兒童頭癬相比,成人頭癬臨床癥狀多不典型,其與皮膚真菌感染的種類和宿主的免疫狀態常常相關[11]。Park等[5]研究發現最常見的成人頭癬類型為膿皰型、脂溢性皮炎型,并常被誤診為毛囊炎及脂溢性皮炎,造成正確診斷的延遲。作者觀察到超過半數以上患者無明顯脫發,從而進一步導致成人頭癬的漏診。本研究患者1、3皮損為散在鱗屑性斑片,斷發不明顯,臨床容易診斷為脂溢性皮炎。患者2臨床表現為膿皰及結痂,斷發亦不明顯,容易誤診為毛囊炎等細菌感染性皮膚病。這提示絕經后女性出現頭皮脂溢性皮炎樣或膿皰損害時應高度警惕成人頭癬的可能性。

成人頭癬的治療以清除病原菌、阻斷傳播為首要目的。治療以系統抗真菌藥物為主,輔以局部外用藥物,同時需要對污染物和污染環境進行消毒除菌,防止再次感染及傳播,真菌菌種鑒定可指導臨床醫生選擇系統抗真菌藥物[12]。對小孢子菌所致頭癬,建議選用伊曲康唑[15];對毛癬菌引起的頭癬,建議選用特比萘芬[16]。如果療效不佳,治療4周臨床和真菌學改善都不明顯時,可適當延長療程或換用其他抗真菌藥[17]。外用抗真菌藥單獨應用不能治愈頭癬,但其作為輔助治療可以降低帶菌率及傳染性。外用抗真菌洗劑或香波,每日1~2次,每次局部停留5~10 min,應用2周或至療程結束[12]。本研究中5例患者均給予口服伊曲康唑膠囊聯合外用硝酸舍他康唑乳膏治療,3例患者取得較好療效,2例患者因用藥不規律,治療效果欠佳,后失訪。對于頭癬患者,一定囑患者按醫囑規律、足療程用藥,并做到臨床癥狀完全消失和真菌學2~3次檢查陰性后方可認為治愈[12]。

我們建議在診斷成人頭癬時,臨床醫生應重視詢問患者患病的風險因素如家庭成員是否具有類似臨床癥狀、有無動物接觸史、免疫抑制劑的使用,近期是否共同使用未消毒的美發器具及是否患有體癬等真菌感染性疾病,這些對成人頭癬的早診斷和早治療尤為重要[18]。

總之,在臨床診療中,絕經期女性或使用免疫抑制劑患者頭皮部位出現紅色丘疹、膿皰、紅斑、鱗屑,即使無脫發、斷發等表現,也一定要注意除外真菌感染的可能,應盡早行真菌學檢查,確診后應針對性的給予系統抗真菌藥物治療。