右美托咪定不同給藥方式預防小兒術后不良行為改變的比較研究

王志芬,章艷君,劉金柱

圍手術期對于小兒是一個應激過程,超過50%的小兒在全麻后出現不良行為改變(negative postoperative behavioral changes,NPOBCs)[1],嚴重影響小兒的認知和情感發育,同時也加重了家屬的心理和經濟負擔。研究發現右美托咪定可以降低小兒全麻后蘇醒期躁動的發生率[2-3],但對于NPOBCs 的影響仍缺乏循證醫學證據。右美托咪定最經典的給藥方式是靜脈泵注,其依賴于小兒靜脈通路的建立,缺乏靈活性。而右美托咪定滴鼻由于其無創和便捷的特點,越來越受到臨床醫生的青睞。目前有關比較右美托咪定以上2 種給藥方式對NPOBCs 影響的研究少見報道。本研究擬通過觀察右美托咪定麻醉前滴鼻和術中靜脈泵注2種不同給藥方式對腹腔鏡疝囊高位結扎術患兒NPOBCs 的影響,以求找到更加有效、安全地預防小兒NPOBCs發生的方法,為防治NPOBCs提供科學依據。

1 對象與方法

1.1 研究對象 本研究經天津市兒童醫院倫理委員會批準(L2021-15),征得受試者監護人知情同意。根據預試驗及既往數據庫資料,全麻患兒術后行為改變發生率保守估計約為50%,若其發生率下降25%為有臨床差異,定義檢驗效能為90%,檢驗水準為0.05,采用PASS 15.0軟件計算,每組所需樣本量為78 例,考慮到5%的數據脫落,設定每組樣本量為82例。研究納入天津市兒童醫院2019 年6 月—2021 年6 月擇期行腹腔鏡疝囊高位結扎術患兒270例。納入標準:美國麻醉醫師協會(ASA)分級Ⅰ~Ⅱ級,年齡3~6歲,體質量10~30 kg。排除標準:對右美托咪定過敏;早產或有先天性、遺傳性、精神性病史,發育遲緩;正在服用藥物的患兒、近期家中有重大生活變化(如親屬去世、家庭住址變更、更換幼兒園等);近期有上呼吸道感染癥狀;手術前1個月使用過右美托咪定等α2受體激動藥及其他影響試驗結果的藥物。剔除標準:圍術期發生不良事件者,如大量出血、過敏等;各種原因導致未嚴格執行試驗方案者;受試者自行退出試驗或死亡;各種原因導致手術時間超過1 h者。最終240例患兒符合入組標準,按隨機數字表法將患兒分為3組:右美托咪定滴鼻組(P組)、右美托咪定泵注組(I組)和對照組(C組),每組80例。3組分別有1例失訪,最終每組實際納入79例。

1.2 干預措施和麻醉方法 患兒術前常規禁食、禁飲,在家屬陪同下進入麻醉準備室,由麻醉醫師監護并記錄基礎生命體征,各組在誘導前30 min 經鼻給藥(藥物事先由不參與該研究的工作人員配制,3 組藥物外觀相同)。C 組和I 組經鼻滴入生理鹽水0.02 mL/kg,P組滴入右美托咪定(江蘇恒瑞醫藥股份有限公司,1 mL:100μg)2μg/kg(質量濃度為100 mg/L)。患兒入手術室后連接監護儀,監測生命體征。麻醉誘導時靜脈給予舒芬太尼(宜昌人福藥業有限責任公司,1 mL:50μg)0.2μg/kg、注射用苯磺酸阿曲庫胺(上海恒瑞醫藥有限公司,25 mg)0.5 mg/kg、丙泊酚(阿斯利康制藥有限公司,20 mL:200 mg)3 mg/kg。經口氣管插管后機械通氣,術中維持呼氣末二 氧化碳分壓[p(CO2)]35~45 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa)。使用瑞芬太尼(宜昌人福藥業有限責任公司,1 mg)0.5~0.8μg/(kg·min),丙泊酚6~10 mg/(kg·min)持續泵注,維持心率、血壓波動幅度小于基礎值的20%。麻醉誘導后,I組靜脈泵注右美托咪定0.5μg/kg(質量濃度為1 mg/L)10 min,P組和C 組靜脈泵注0.5 mL/kg 的生理鹽水10 min。術畢停用瑞芬太尼和丙泊酚。待患兒自主呼吸良好,吞咽反射恢復后拔除氣管導管,送入麻醉恢復室(PACU)。患兒生命體征平穩、Steward評分>4分[4]時送回病房。

1.3 觀察指標 (1)術前焦慮情況。在術前訪視時通過改良耶魯術前焦慮評分(mYPAS)[5]評定。(2)誘導期的合作程度。通過誘導期合作(ICC)評分[6]評定。(3)患兒拔管時間(從停藥至拔管的時間)、蘇醒時間(從停藥至睜眼應答時間)、離開PACU 的時間(停藥至Steward 評分>4 分的時間),手術室及PACU 內心動過緩、惡心嘔吐、喉痙攣、氧飽和度(SpO2)下降(<0.90)等不良事件發生情況。(4)蘇醒期躁動情況。參照小兒麻醉蘇醒期躁動量表(PAED)[7]評估,PAED 評分≥10 分為蘇醒期躁動。(5)術后疼痛程度。通過FLACC評分[8]評估,主要包括腿的動作(leg)、面部表情(face)、哭鬧(cry)、活動(activity)和可撫慰性(consolability)。每項0~2 分,總分10分,得分越高表示疼痛越明顯。(6)術后不良行為改變情況。在術后第1、7、30 天通過術后行為學量表(PHBQ)[9]評估。PHBQ分為6大范疇,包括整體焦慮、分離焦慮、睡眠焦慮、飲食障礙、攻擊性、冷漠退縮,總共27 項。通過患兒父母或者監護人對患兒術后的行為學改變進行評分:0=與手術前相當,-1=與手術前相比有所減輕,-2=與手術前相比顯著減輕,1=與手術前相比有所增加,2=與手術前相比顯著增加。總分大于0分者為發生術后不良行為改變。

1.4 統計學方法 采用PASW Statistics 18 軟件進行數據分析。正態分布計量資料以均數±標準差(±s)表示,組間比較采用單因素方差分析,組間多重比較采用LSD-t法;非正態分布的計量資料采用中位數和四分位數[M(P25,P75)]表示,組間比較采用Kruskal-Wallis 秩和檢驗,組間多重比較采用Nemenyi檢驗;計數資料用例(%)表示,組間比較采用χ2檢驗或Fisher 精確檢驗,組間多重比較采用Bonferroni 法。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

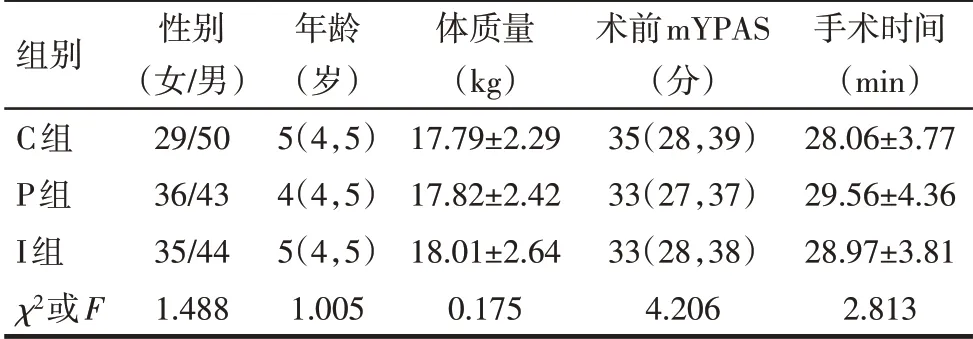

2.1 一般資料比較 3組患兒的年齡、性別比、體質量、術前mYPAS評分以及手術時間差異均無統計學意義(P>0.05),見表1。

Tab.1 Comparison of general information between the three groups表1 3組患兒的一般情況比較 (n=79)

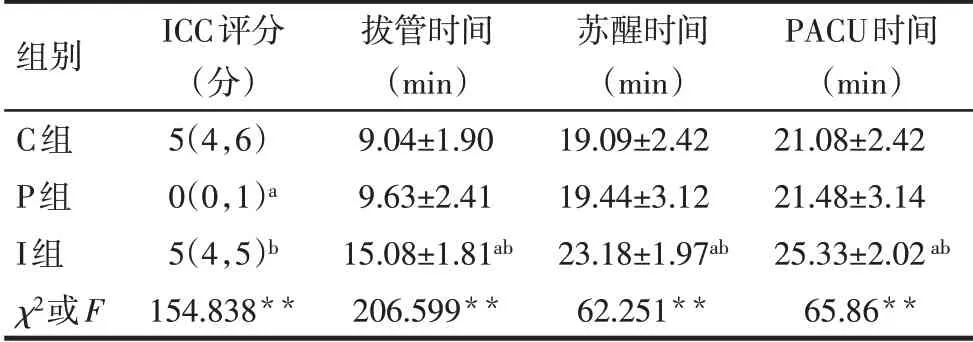

2.2 3組患兒術中參數比較 與C組和I組比較,P組ICC評分降低(P<0.05);與C組和P組比較,I組拔管時間、蘇醒時間、PACU時間延長(P<0.05),見表2。

Tab.2 Comparison of the demographic parameters in the three groups表2 3組患兒術中參數的比較 (n=79)

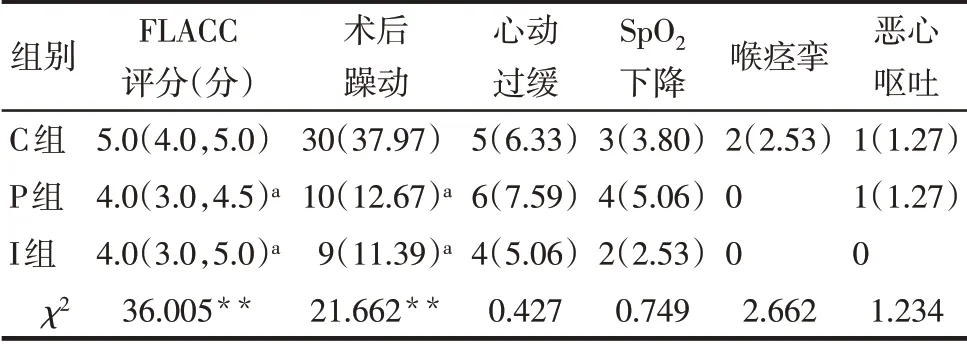

2.3 3 組患兒術后恢復情況比較 與C 組比較,P組、I 組FLACC 評分和術后躁動發生率降低(P<0.05)。3 組間心動過緩、SpO2下降、喉痙攣、惡心嘔吐發生率差異均無統計學意義(P>0.05),見表3。

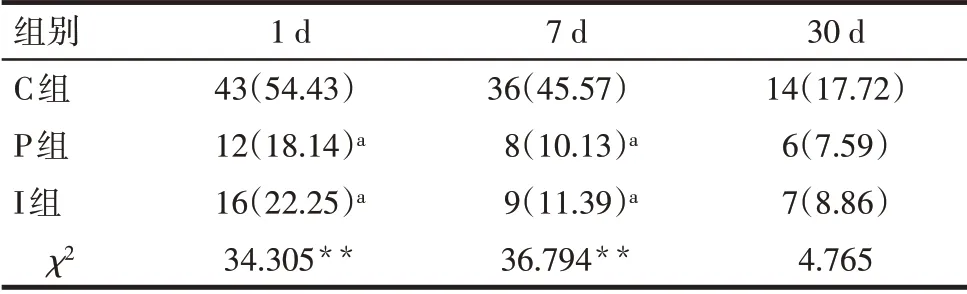

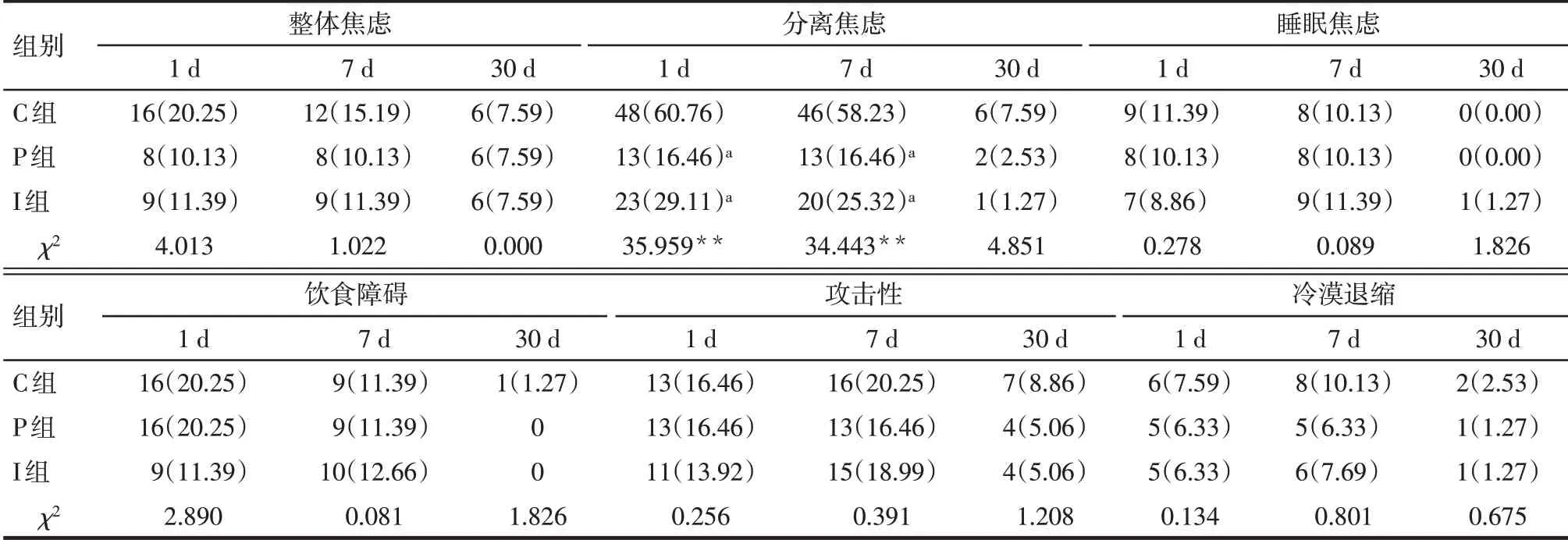

2.4 3 組患兒NPOBCs 發生率及不良行為改變情況比較 與C 組比較,P 組和I 組在術后第1、7 天NPOBCs的發生率降低(P<0.05),見表4。與C組比較,P 組和I 組在術后第1、7 天的分離焦慮發生率有所降低(P<0.05),其他不良行為改變的發生率差異無統計學意義,見表5。

Tab.3 Comparison of postoperative recovery between the three groups表3 3組患兒的術后恢復情況比較 (n=79)

Tab.4 Comparison of the incidence of NPOBC between the three groups表4 3組患兒術后NPOBCs發生率的比較[n=79,例(%)]

3 討論

NPOBCs 是小兒在經歷手術的全身麻醉后表現出的多種不良行為,如睡眠和飲食失調、噩夢、焦慮、遺尿、無故發脾氣等。據報道,在全身麻醉后有多達75.6%的患兒在術后當天出現了NPOBCs,63.9%持續至術后1 周,20.9%持續至術后2 周[10]。NPOBCs會嚴重影響患兒情感和認知功能的發展,并可能導致患兒后續就醫困難。

Tab.5 Comparison of the incidence of classification of postoperative behavioral changes between the three groups表5 3組患兒術后不良行為改變分類發生率的比較 [n=79,例(%)]

右美托咪定是一種高度選擇性的腎上腺素α2受體激動劑,具有顯著的鎮靜作用,其鎮靜狀態類似“自然睡眠”,易被喚醒,且對呼吸沒有明顯抑制[11]。右美托咪定最經典的給藥途徑是靜脈泵注,常用的單次泵注負荷劑量為0.5~1μg/kg。研究發現,靜脈泵注0.5μg/kg右美托咪定既可減少全麻患兒術后的蘇醒期躁動,同時對血流動力學的影響也較小[12-13]。因此本研究也采用0.5μg/kg作為右美托咪定靜脈泵注的劑量。由于靜脈泵注的給藥方式需要提前建立有創靜脈通路,缺乏靈活性,于是近年來右美托咪定經鼻給藥方式逐漸成為研究熱點。右美托咪定無色無味,無黏膜刺激,經鼻給藥后,通過鼻腔黏膜吸收入血,起效速度快,生物利用率高達82%[14],是一種易于被患兒接受、有效、方便管理的給藥方式[15-16]。研究發現,2μg/kg滴鼻的患兒術后躁動/譫妄的發生率更低,父母滿意程度更高[17-18]。因此本研究選擇2μg/kg作為右美托咪定術前滴鼻劑量。

PHBQ 是目前測評兒童術后行為改變的標準方法,廣泛用于多種行為學和麻醉學調查研究,有較高的信度和效度[9,19]。本研究結果顯示,術后第1天患兒NPOBCs 的發生率高達54.43%,術后第7 天仍有45.57%的患兒存在NPOBCs,甚至有17.72%的患兒持續到了術后1 個月。并且在術后第1、7 天,P 組、I組患兒NPOBCs 的發生率明顯低于C 組,提示右美托咪定術前滴鼻和術中靜脈滴注均能對NPOBCs有一定的預防作用,但是該預防作用在術后第30天并不明顯。另外,在術后不良行為改變方面,P 組和I組在術后第1、7 天分離焦慮的發生率低于C 組,提示右美托咪定術前滴鼻和術中靜脈泵注對于分離焦慮均具有預防作用。而P 組和I 組之間不論是NPOBCs 的發生率還是分離焦慮的發生率均無明顯差異,提示右美托咪定在術前經鼻滴注和術中靜脈泵注2種給藥方式對NPOBCs的預防作用相似,推測可能與藥物的代謝有關,右美托咪定0.5μg/kg 靜脈滴注10 min時,起效時間10~15 min,達峰時間25~30 min,消除半衰期約2 h;而2μg/kg 滴鼻時,起效時間25 min左右,可以持續85 min 以上[20]。本研究中患者的手術時長平均在30 min 以內,PACU 時間平均在20 min 左右,所以在2 種給藥方式下右美托咪定在患兒離開PACU 時都處于作用期。但其預防NPOBCs的具體機制還有待進一步研究。

目前NPOBCs 的發生機制尚未明確,可能和患兒年齡、性格、術前焦慮、手術類型、術后疼痛、術后躁動等多種因素有關[19,21-22]。本研究發現,與C組比較,P 組和I 組FLACC 評分和術后躁動發生率降低,表明右美托咪定術前滴鼻和術中靜脈泵注均可以增加患兒誘導期的合作程度,減輕患兒術后疼痛和躁動的發生率。而與C 組和P 組比較,I 組拔管時間、蘇醒時間、PACU時間延長,與Shi等[13]研究一致。

右美托咪定常見的不良反應包括心率減慢、血壓的雙向波動等[23]。本研究結果發現,3 組間心動過緩、SpO2下降、喉痙攣、惡心嘔吐的發生率無差異,提示上述2種給藥方式對于3~6歲患兒均比較安全。

綜上所述,腹腔鏡疝囊高位結扎術患兒術前使用右美托咪定滴鼻和術中靜脈泵注對于術后1、7天NPOBCs 均具有改善作用,主要以減輕分離焦慮為主。此外,術前予以右美托咪定滴鼻不僅可以減輕患兒術后疼痛和躁動,還能改善患兒麻醉前的焦慮狀態,并且該給藥方式靈活、便于操作,不依賴于有創靜脈通路,對患兒臨床麻醉具有獨特優勢。但由于本研究是單中心研究,結果尚需多中心研究驗證;另外,PHBQ主要依賴家屬的觀察和反饋,結果可能會受家屬的教育程度、性別、填表態度等因素的影響。